гҖҗж—¶д»ЈжҙӘжөҒдёӢВ·йҷҲеһЈеӨ§еёҲзҡ„йҖүжӢ©гҖ‘пҪһйӯҒзңҒеұұеҜЁ

и’ҷеҹҺиҖҒејө-101698 01/20 22864.0/1

иҝ‘д»ЈеҸІеӯҰз•ҢеңЁеӣҪж°‘ж”ҝеәңйҖҖе®ҲеҸ°ж№ҫпјҢ并жҠўж•‘жҠўиҝҗзҹҘеҗҚзҹҘиҜҶеҲҶеӯҗеҺ»еҸ°зҡ„и®ЎеҲ’дёӯпјҢз”ұдәҺдәҢйҷҲдёҖиғЎпјҲйҷҲеһЈгҖҒйҷҲеҜ…жҒӘгҖҒиғЎйҖӮпјүдёәеҪ“ж—¶дёӯеӣҪеҸІеӯҰз•Ңзҡ„йҮҚиҰҒдәәзү©пјҢ他们йғҪеңЁеҚ—дә¬ж”ҝеәңжҠўиҝҗи®ЎеҲ’зҡ„еҗҚеҚ•дёҠжҺ’йҮҚиҰҒдҪҚзҪ®пјҢиҝҷдёүдҪҚеҸІеӯҰеӨ§еёҲпјҢд»ҺиҝҷдёҖе№ҙејҖе§Ӣ д»ҺеӣҪеәңжҠўиҝҗи®ЎеҲ’ејҖе§ӢеҲҶжүӢпјҢеҗ„иҮӘиө°дәҶ3жқЎдёҚеҗҢзҡ„йҒ“и·ҜгҖӮ

иғЎйҖӮе…Ҳз”ҹе…ҲйЈһзҫҺеҗҺиөҙеҸ°пјҢйҷҲеҜ…жҒӘйЈһе№ҝе·һе®ўеұ…зҫҠеҹҺпјҢиҫһдёҚиөҙдә¬гҖӮйҷҲеһЈжӢ’з»қиөҙеҸ°пјҢиҝҺжҺҘж–°ж”ҝжқғпјҢ继з»ӯеҒҡиҫ…д»ҒеӨ§еӯҰзҡ„ж Ўй•ҝпјҢе»әеӣҪеҗҺеҗҲ并и°ғж•ҙеӨ§еӯҰйҷўзі»пјҢеҮәд»»ж–°и°ғж•ҙеҗҲ并еҗҺзҡ„еҢ—еёҲеӨ§ж Ўй•ҝгҖӮ

гҖҖгҖҖ1948е№ҙ12жңҲ13ж—ҘпјҢиғЎйҖӮиҝҳеңЁз»ҷйҷҲеһЈзҡ„дҝЎдёӯи°Ҳи®әдёҺгҖҠж°ҙз»ҸжіЁгҖӢжңүе…ізҡ„й—®йўҳгҖӮд»ҺдҝЎдёӯеҸҜ

д»ҘзңӢеҮәдёӨдҪҚеӯҰиҖ…зҡ„ж·ұеәҰдәӨжғ…гҖӮиғЎйҖӮеңЁдҝЎзҡ„жң«е°ҫеҶҷдёӢиҝҷж ·зҡ„иҜқпјҡвҖңд»ҠеӨңеҶҷжӯӨзҹӯдҝЎпјҢдёӯй—ҙиў«з”өиҜқ

жү“ж–ӯе…ӯж¬Ўд№ӢеӨҡпјҢе°ҶжқҘдёҚзҹҘдҪ•ж—¶жүҚжңүд»Һе®№жІ»еӯҰзҡ„зҰҸж°”гҖӮвҖқпјҲгҖҠйҷҲеһЈжқҘеҫҖд№ҰдҝЎйӣҶгҖӢ191йЎөпјү

3дёӘжңҲеҗҺпјҢ1949е№ҙ4жңҲ29ж—ҘпјҢйҷҲеһЈеӨ§еёҲеңЁгҖҠдәәж°‘ж—ҘжҠҘгҖӢдёҠеҸ‘иЎЁдәҶж Үеҝ—д»–дёҖз”ҹйҮҚеӨ§иҪ¬еҸҳзҡ„гҖҠз»ҷиғЎйҖӮ

д№Ӣе…Ҳз”ҹдёҖе°Ғе…¬ејҖдҝЎгҖӢпјҢиҷҪ然дҝЎеҮҪзҡ„иҜӯж°”е°ҡдёҚжҝҖзғҲпјҢдҪҶеҚҙж„Ҹе‘ізқҖиҝҷдёӨдёӘжңӢеҸӢд№Ӣй—ҙзҡ„еҸӢи°ҠеҲ°жӯӨз»“жқҹдәҶпјҢиҖҢеҸҰдёҖеҗҢж—¶д№ҹж„Ҹе‘ізқҖд»–е’ҢйҷҲеҜ…жҒӘзҡ„еҸӢи°Ҡд№ҹеҲ’дёҠдәҶеҸҘеҸ·гҖӮ

йҷҲеһЈеңЁз»ҷиғЎйҖӮдҝЎдёӯиҜҙпјҡвҖңеңЁеҢ—е№іи§Јж”ҫзҡ„еүҚеӨ•пјҢеҚ—дә¬ж”ҝеәңдёүз•ӘдёӨж¬Ўзҡ„з”ЁйЈһжңәжқҘжҺҘжҲ‘пјҢжҲ‘жғіиҷҪ然дҪ е’ҢеҜ…жҒӘе…Ҳз”ҹе·Із»Ҹиө°дәҶвҖҰвҖҰвҖқгҖӮ

еҪ“ж—¶зҡ„йҷҲеһЈеӨ§еёҲжғі вҖңдәІзңјзңӢеҲ°дәәж°‘еңЁиҮӘз”ұзҡ„з”ҹжҙ»зқҖгҖҒйқ’е№ҙеӯҰз”ҹ们иҮӘз”ұеӯҰд№ зқҖгҖҒж•ҷжҺҲ们иҮӘз”ұзҡ„з ”з©¶зқҖвҖқгҖӮ

е…ідәҺйҷҲеһЈз»ҷиғЎйҖӮзҡ„иҝҷе°ҒдҝЎпјҢжҲ‘们иҮід»ҠжңӘи§ҒжүӢиҝ№пјҢеӨ§жҰӮзҡ„е®һйҷ…жғ…еҶөдёәпјҢйҷҲеһЈеҸЈиҝ°пјҢз§ҳд№ҰдёҺеҠ©жүӢеҲҳд№ғе’Ңжү§з¬”гҖӮ

иғЎйҖӮи§ҒеҲ°иҝҷе°ҒдҝЎеҗҺпјҢеҶҷжңүгҖҠи·ӢйҷҲеһЈз»ҷиғЎйҖӮдёҖе°Ғе…¬ејҖдҝЎгҖӢпјҢеҝғе№іж°”е’Ңең°и°ҲдәҶд»–зҡ„ж„ҹжғіпјҢд»–и®Өдёәиҝҷе°ҒдҝЎдёҚжҳҜеҮәиҮӘйҷҲеһЈжүӢ笔пјҲиғЎйўӮе№ізј–

гҖҠиғЎйҖӮд№Ӣе…Ҳз”ҹе№ҙи°ұй•ҝзј–еҲқзЁҝгҖӢ第6еҶҢпјҢ2122пҪһ2133йЎөпјҢеҸ°ж№ҫиҒ”з»ҸзүҲпјүгҖӮ

дҪҶжҳҜпјҢзҺ°е®һжҳҜйӘЁж„ҹзҡ„пјҢж— и®әжҖҺд№ҲиҜҙпјҢд№ҹдёҚйңҖиҰҒд»Җд№ҲиҫЁзҷҪпјҢйҷҲеһЈеӨ§еёҲд»ҺжӯӨиҪ¬еҸҳдәҶпјҢд»ҺжӯӨпјҢеҸҳжҲҗдәҶдёҖдёӘеңЁж–°ж”ҝжқғж„ҹеҸ¬дёӢпјҢиҮӘж„ҝжҺҘеҸ—зәўиүІйқ©е‘ҪжҖқжғіпјҢеҠӘеҠӣж”№йҖ иҮӘе·ұпјҢз§ҜжһҒе“Қеә”е…ҡзҡ„еҸ·еҸ¬пјҢеҠӘеҠӣеҪ»еә•е°ҶиҮӘе·ұеҸҳжҲҗдёҖдёӘзӨҫдјҡдё»д№үж–°дәәгҖӮ

д»ҘеҗҺд»–жҜҸеҒҡж–Үз« пјҢеҮ д№ҺйғҪиҰҒеҗҰе®ҡиҮӘе·ұзҡ„иҝҮеҺ»пјҢиҜҙиҮӘе·ұд»ҘеүҚвҖңжүҖи®ІжүҖеӯҰзҡҶдә•иӣҷеӨҸиҷ«д№Ӣи§ҒвҖқпјҲйҷҲжҷәи¶…гҖҠйҷҲеһЈдј з•ҘгҖӢи§ҒгҖҠдёӯеӣҪзҺ°д»ЈзӨҫдјҡ科еӯҰе®¶дј з•ҘгҖӢ第дёҖиҫ‘206йЎөпјҢеұұиҘҝдәәж°‘еҮәзүҲзӨҫпјүгҖӮ1959е№ҙ1жңҲпјҢдёӯе…ұдёӯеӨ®жҺҘзәійҷҲеһЈеҠ е…ҘдёӯеӣҪе…ұдә§е…ҡпјҢйҷҲеһЈиЎЁжҖҒиҜҙпјҡвҖңдёҖж–№йқўж„ҹеҲ°й—»йҒ“еӨӘжҷҡпјҢеңЁе…Ҳиҝӣзҡ„дәә们пјҢе…Ҳиҝӣзҡ„зҹҘиҜҶеҲҶеӯҗж—©е·Ідёәдәәж°‘йқ©е‘ҪдәӢдёҡдёҚеұҲдёҚжҢ иӢұеӢҮеҘӢж–—зҡ„ж—¶еҖҷпјҢиҖҢжҲ‘иҝҮеҺ»еҚҙдёҖзӣҙеҜ№иҝҷж ·дјҹеӨ§дәӢдёҡжҜ«ж— и®ӨиҜҶпјҢжңӘиғҪеҸӮеҠ еҲ°йқ©е‘Ҫзҡ„иЎҢеҲ—пјҢе®һи§ү愧еҜ№дәәж°‘гҖӮеҸҰдёҖж–№йқўпјҢжҲ‘д№ҹеәҶе№ёе’Ңж„ҹи°ўе…ҡеӨҡе№ҙд»ҘжқҘзҡ„е…іжҖҖдёҺеҹ№е…»пјҢе…ҡз”Ёе…ұдә§дё»д№үдё–з•Ңи§Ӯж•ҷиӮІдәҶжҲ‘пјҢдҪҝжҲ‘иғҪеңЁеһӮжҡ®д№Ӣе№ҙпјҢиҺ·еҫ—ж–°зҡ„ж”ҝжІ»з”ҹе‘ҪпјҢеӣ жӯӨжҲ‘ж„ҹеҲ°е…үиҚЈгҖӮвҖқ

еҜ№йҷҲеһЈзҡ„иҪ¬еҸҳпјҢйҷҲй”®дёңеңЁгҖҠйҷҲеҜ…жҒӘзҡ„жңҖеҗҺдәҢеҚҒе№ҙгҖӢдёӯжңүиҝҷж ·зҡ„иҜ„д»·пјҡвҖңйҷҲеһЈжҖқжғізҡ„е·ЁеӨ§иҪ¬еҸҳжҳҜдёҖдёӘе…ёеһӢпјҢе®ғжҳ з…§еҮәж—¶д»Јй“әеӨ©зӣ–ең°зҡ„жҪ®жөҒгҖӮз”ҹжҙ»еңЁеҢ—дә¬зҡ„дәә们йғҪзӣёдҝЎпјҢеңЁиҝҷиӮЎжҙӘжөҒйқўеүҚжІЎжңүдәәиғҪзҪ®иә«дәҺеӨ–гҖӮвҖқ

пјҲиҜҘд№Ұ118йЎөпјҢдёүиҒ”зүҲпјү

гҖҖгҖҖйҷҲеһЈеӨ§еёҲжҳҜиҪ¬еҸҳдәҶпјҢд»Һд»–еүҚеҚҠз”ҹз»ҸеҺҶдёӯпјҢжҲ‘们жҺЁдёҚеҮәд»–иҰҒиҪ¬еҸҳзҡ„еҝ…然结жһңпјҢдҪҶд»–зҡ„иҪ¬еҸҳеҸҲжҳҜдёҖдёӘж—ўеӯҳзҡ„зҺ°е®һгҖӮжҲ‘们еҜ№д»–зҡ„иҪ¬еҸҳдёҚеҝ…иҝҮеҲҶиӢӣжұӮпјҢдҪҶеҸІеӯҰз•ҢдёҺжө·еӨ–ж°‘й—ҙдҫқ然дҝқз•ҷзқҖжҖҖз–‘иҙЁз–‘зҡ„жҖҒеәҰпјҢеҜ№йҷҲеһЈеӨ§еёҲзҡ„иҝҷз§Қж”ҝжІ»жҖҒеәҰзҡ„йҖүжӢ©дёҖзӣҙжҳҜеҫҲеӨҡеҸІеӯҰз•ҢеӯҰиҖ…и®Ёи®әз ”з©¶зҡ„й—®йўҳпјҢиҝҷжҳҜдёҖдёӘзүөжүҜйқўеҫҲе№ҝпјҢеӣҪ家 зӨҫдјҡ дёӘдәә еӨҡз§Қе…ізі»зә зј зқҖдёҖдёӘж—¶д»Јзј©еҪұиҙЁз–‘и®Ёи®әпјҢжҳҜдёҖдёӘиҝ‘д»ЈеёӯеҚ·дё–з•Ңзҡ„зәўиүІйқ©е‘ҪжҙӘжөҒзҡ„еҶІеҮ»дёӢпјҢж— и®әд»Җд№Ҳж ·зҡ„дәәпјҢеҶҚиҝҷж ·зҡ„жҙӘжөҒеҶІеҮ»дёӢпјҢдёӘдәәеңЁжұӘжҙӢдёӯжүҖйқўдёҙзҡ„жІүжІҰйҖүжӢ©вҖҰгҖӮ

еҪ“ж—¶йҷҲеһЈ69еІҒпјҢе°Ҫз®Ўи®ёеӨҡиө„ж–ҷиҜҙд»–иҪ¬еҸҳд№ӢеҗҺпјҢеҰӮдҪ•еӯҰд№ жҜӣжіҪдёңзҡ„д№Ұе’Ң马еҲ—дё»д№үпјҢдҪҶжңүдёҖдёӘеҹәжң¬зҡ„дәӢе®һдёҚе®№еӣһйҒҝпјҢе°ұжҳҜдёҖдёӘе№ҙиҝҮеҸӨзЁҖзҡ„дәәпјҢеңЁеӨҡеӨ§зЁӢеәҰдёҠиғҪз«ӢеҲ»йҮҚж–°жҺҘеҸ—дёҖз§Қж–°зҡ„

жҖқжғіпјҹеҰӮжһңиҜҙиғҪжҺҘеҸ—пјҢйӮЈд№ҲиҝҷдёҺдёҖдёӘдәәзҡ„з”ҹзҗҶе’ҢеҝғзҗҶзҠ¶еҶөеқҮдёҚзӣёз¬ҰпјҢйҷҲеһЈзҡ„еӯҰжңҜз ”з©¶иө°зҡ„жҳҜжңҙеӯҰдёҖи·ҜпјҢдёҺж”ҝжІ»ж— е…іпјҢдҪҶи°ҒйҖүдёӯдәҶиҝҷдёӘжң¬дёҺж”ҝжІ»ж— е…ізҡ„дәәпјҢи®©д»–жҲҗдёәж—§еӯҰиҖ…еңЁж–°ж—¶д»ЈйҮҢиҪ¬еҸҳзҡ„е…ёеһӢе‘ўпјҹеңЁж—ҘеҗҺзҡ„ж–°ж”ҝжқғеҮ д№ҺжҜҸдёҖж¬Ўж”ҝжІ»иҝҗеҠЁдёӯпјҢйҷҲеһЈйғҪжңүз§ҜжһҒзҡ„иЎЁзҺ°гҖӮд»–жӣҫеҶҷиҝҮдёҖзҜҮгҖҠжҖқжғіж”№йҖ еңЁиҫ…д»ҒеӨ§еӯҰгҖӢзҡ„ж–Үз« пјҢе°ҶиҮӘе·ұз»Ҳиә«жңҚеҠЎзҡ„еӨ§еӯҰиҜҙеҫ—дёҖж— жҳҜеӨ„пјҢиҜҙиҮӘе·ұпјҡвҖңй•ҝжңҹдёәеёқеӣҪдё»д№үжңҚеҠЎпјҢжҖқжғіжЁЎзіҠпјҢж•ҢжҲ‘дёҚеҲҶвҖҰвҖҰвҖқпјҲи§ҒгҖҠж–Үж•ҷе·ҘдҪңиҖ…зҡ„жҖқжғіж”№йҖ

й—®йўҳгҖӢдёҠеҶҢпјҢдәәй—ҙд№ҰеұӢ1952е№ҙпјү

гҖҖгҖҖеҰӮжһңжҢүз…§еҪ“ж—¶зҡ„йҖ»иҫ‘пјҢз»ҸиҝҮжҖқжғіж”№йҖ иҝҗеҠЁд№ӢеҗҺпјҢдҪңдёәж—§еӯҰиҖ…зҡ„е…ёеһӢпјҢйҷҲеһЈиҝҺжқҘдәҶд»–иҮӘе·ұзҡ„ж–°ж—¶д»ЈпјҢд»ҺжІ»еӯҰж–№жі•дёҠпјҢд»–жүҫеҲ°дәҶж–°зҡ„дёңиҘҝпјҢд»ҺжҖқжғіеўғз•ҢдёҠпјҢд»–жүҫеҲ°дәҶ马еҲ—дё»д№үпјҢ

д»–жҳҜеӯҰиҖ…пјҢеә”иҜҘд»ҺжӯӨеңЁеӯҰжңҜдёҠиҫҫеҲ°дёҖдёӘи¶…и¶ҠиҝҮеҺ»зҡ„ж–°ж°ҙе№іпјҢиҷҪ然他已жҳҜдёҖдёӘиҖҒдәәпјҢдҪҶд»–иҝҳжІЎжңүеӨұеҺ»еӯҰжңҜиғҪеҠӣпјҢд»–еә”иҜҘеӨҡдёәдәә们з•ҷдёӢдёҖдәӣеӯҰжңҜжҲҗжһңпјҢдҪҶдәә们зңӢеҲ°йҒ—жҶҫзҡ„жҳҜпјҢеңЁд»–жҷҡе№ҙзҡ„еӯҰжңҜз”ҹж¶ҜдёӯпјҢжҲ‘们и§ҒеҲ°зҡ„еӨҡжҳҜиҝҷж ·зҡ„ж–Үз« пјҡгҖҠж–ҘеҘҘж–ҜжұҖдҫ®иҫұдёӯеӣҪдәәж°‘гҖӢгҖҒгҖҠеҠ ејәж”ҝжІ»иҜҫзЁӢ

е’Ңж—¶дәӢеӯҰд№ гҖӢгҖҒгҖҠжҲ‘еңЁдёүеҸҚиҝҗеҠЁдёӯзҡ„жҖқжғідҪ“дјҡе’ҢжЈҖи®ЁгҖӢгҖҒгҖҠйҒөеҫӘзқҖж–ҜеӨ§жһ—еҗҢеҝ—зҡ„йҒ—еҝ—继

з»ӯеүҚиҝӣгҖӢзӯүзӯүпјҢйҷҲеһЈзҡ„еҗҺдәә еҺҶеҸІеӯҰ家йҷҲжҷәи¶…иҜҙпјҡвҖңи§Јж”ҫд»ҘжқҘпјҢд»–иҝҳеҶҷдҪңдәҶдәҢеҚҒеӨҡзҜҮеӯҰжңҜи®әж–ҮгҖӮвҖқпјҲеҗҢдёҠпјүйҷҲеһЈиҝҮеҺ»зҡ„еӯҰжңҜзү№зӮ№жҳҜд»ҘеҶҷдё“и‘—и§Ғй•ҝзҡ„пјҢдҪҶеҗҺжқҘеҚҙжІЎеҶҷдёҖйғЁдё“д№ҰпјҢиҖҢеә”жҷҜзҡ„ж–Үз« пјҢиҰҒеҮ еҖҚдәҺиҝҷвҖңдәҢеҚҒеӨҡзҜҮеӯҰжңҜи®әж–ҮгҖӮвҖқпјҲеҲҳд№ғе’ҢгҖҠйҷҲеһЈеҗҢеҝ—е·ІеҲҠи®әи‘—зӣ®еҪ•зі»е№ҙгҖӢпјҢгҖҠеҠұиҖҳд№ҰеұӢй—®

еӯҰи®°гҖӢпјҢдёүиҒ”зүҲ1992е№ҙпјүжҳҜйҷҲеһЈе№ҙйҫ„еӨӘеӨ§дәҶеҗ—пјҹд»Һд»–зҡ„еҒҘеә·зҠ¶еҶөзңӢпјҢдјјд№ҺдёҚжҳҜгҖӮд»Өдәәж„ҹж…Ёзҡ„жҳҜпјҢйҷҲеһЈдјјд№ҺйҖӮеә”дәҶзҺ°е®һзҡ„ж—¶д»ЈпјҢдҪҶеҶҚжІЎз•ҷдёӢдәҶд»Җд№Ҳдј дё–д№ӢдҪңдәҶпјҢиҝҷе°ұжҳҜйқ©е‘ҪжҙӘжөҒе°ҶдёҖдҪҚеҸІеӯҰеӨ§еёҲж”№йҖ жҲҗдёәдёҖдёӘзӨҫдјҡдё»д№үж–°дәәзҡ„з»“жһңпјҢжҲ‘们зңӢеҲ°зҡ„е°ұжҳҜиҝҷж ·зҡ„дёҖдёӘдәӢе®һпјҢи®©дәәйҷ·е…Ҙж·ұж·ұзҡ„жІүжҖқвҖҰгҖӮ

еҜ№дәҺйҷҲеһЈдёҺеҲҳд№ғе’Ңзҡ„еёҲз”ҹжғ…и°ҠпјҢж°‘й—ҙжңүдёҖдәӣе…«еҚҰжөҒиЁҖпјҢдҪҶжҰӮдёҚе…·е®һпјҢеӯҷеӘіжӣҫж…¶з‘ӣж•ҷжҺҲеңЁгҖҠйҷіеһЈе’Ң家дәәгҖӢдёҖжӣёдёӯжңүиӘӘжҳҺпјҡ

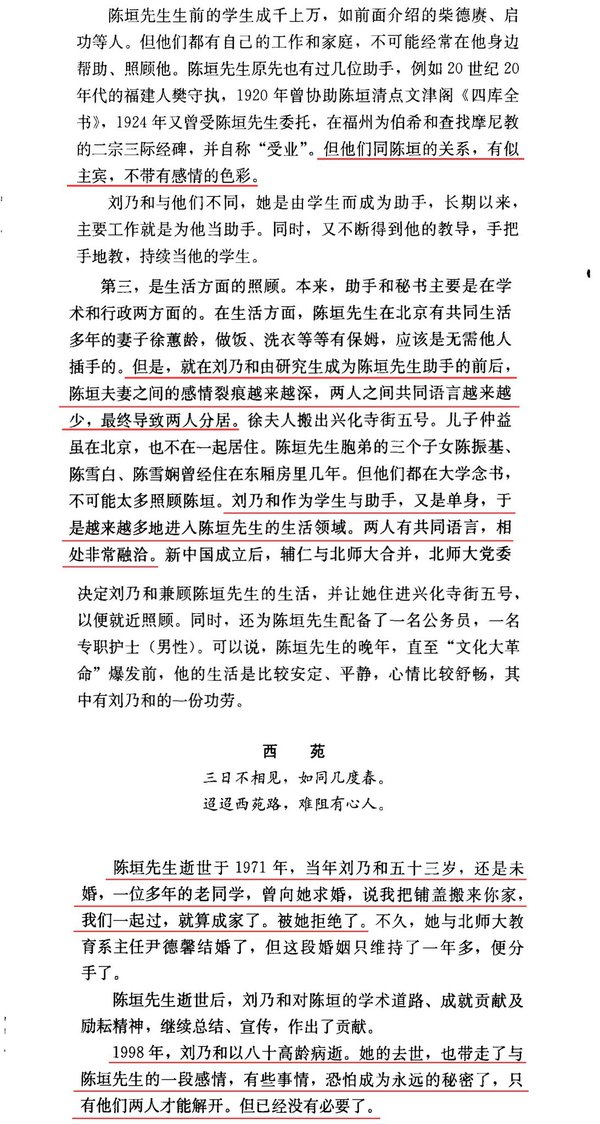

гҖҢеҠүд№ғе’ҢдҪңзҲІеӯёз”ҹиҲҮеҠ©жүӢпјҢеҸҲжҳҜе–®иә«пјҢж–јжҳҜи¶ҠдҫҶи¶ҠеӨҡең°йҖІе…ҘйҷіеһЈе…Ҳз”ҹзҡ„з”ҹжҙ»й ҳеҹҹвҖҰвҖҰйҷіеһЈеӨ«еҰ»д№Ӣй–“зҡ„ж„ҹжғ…иЈӮз—•и¶ҠдҫҶи¶Ҡж·ұпјҢе…©дәәд№Ӣй–“зҡ„е…ұеҗҢиӘһиЁҖи¶ҠдҫҶи¶Ҡе°‘пјҢжңҖзөӮе°ҺиҮҙе…©дәәеҲҶеұ…вҖҰвҖҰйҷіеһЈе…Ҳз”ҹйҖқдё–ж–ј1971е№ҙпјҢ當е№ҙеҠүд№ғе’Ңдә”еҚҒдёүжӯІпјҢйӮ„жҳҜжңӘе©ҡвҖҰвҖҰгҖӮ

е…§е®№и©іиҰӢжӣҫж…¶з‘ӣгҖҠйҷіеһЈе’Ң家дәәгҖӢдёҖжӣёй Ғ118~124пјҢеҢ—дә¬её«иҢғеӨ§еӯёеҮәзүҲзӨҫ2010е№ҙзүҲгҖҚ

ж°‘й–“жңүеӮіиҒһ

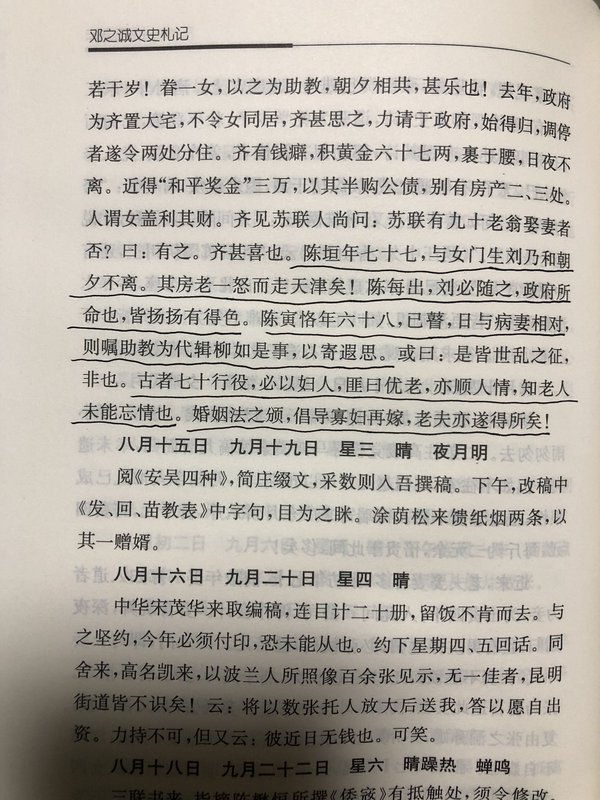

гҖҠ1гҖӢ鄧д№ӢиӘ еңЁ1956е№ҙ8жңҲ14ж—Ҙж—ҘиЁҳдёӯиӘӘпјҡгҖҢйҷіеһЈе№ҙдёғеҚҒдёғпјҢиҲҮеҘій–Җз”ҹеҠүд№ғе’ҢжңқеӨ•дёҚйӣўпјҢе…¶жҲҝиҖҒдёҖжҖ’иҖҢиө°еӨ©жҙҘзҹЈпјҒйҷіжҜҸеҮәпјҢеҠүеҝ…йҡЁд№ӢпјҢж”ҝеәңжүҖе‘Ҫд№ҹпјҢзҡҶжҸҡжҸҡжңүеҫ—иүІгҖӮгҖҚ

жҲӘең–е…§е®№и©іиҰӢ鄧з‘һ ж•ҙзҗҶгҖҠ鄧д№ӢиӘ ж–ҮеҸІжңӯиЁҳгҖӢдёҖжӣёй Ғ958пјҢйііеҮ°еҮәзүҲзӨҫ 2012е№ҙзүҲ

йҷіеһЈеҜ«зөҰиғЎйҖӮзҡ„е…¬й–ӢдҝЎ

гҖҠ2гҖӢиў«вҖңи§Јж”ҫвҖқзҡ„йҷҲеһЈпјҢеңЁ1949е№ҙ5жңҲ11ж—Ҙзҡ„гҖҠдәәж°‘ж—ҘжҠҘгҖӢеҸ‘иЎЁж•Ҳеҝ иҝҮе…ізҡ„иЎЁжҖҒж–Үз« гҖҠз»ҷиғЎйҖӮд№ӢдёҖе°Ғе…¬ејҖдҝЎгҖӢпјҢвҖҰвҖҰ

дәӢе®һдёҠпјҢйҷҲеһЈзҡ„иҝҷе°Ғе…¬ејҖдҝЎе№¶дёҚеҚ•зәҜжҳҜд»–зҡ„дёӘдәәиЎҢдёәпјҢдёәд»–дҝ®ж”№ж¶ҰиүІиҝҷе°ҒдҝЎзҡ„жҳҜжқҘиҮӘ延е®үзҡ„第дёҖеҸ·зәўиүІеҺҶеҸІеӯҰ家иҢғж–ҮжҫңгҖӮ

еҸІеӯҰз•Ңдј иҜҙпјҢиҝҷе°ҒдҝЎжҳҜ йҷҲеһЈеӨ§еёҲ еҸЈиҝ°пјҢеҲҳд№ғе’Ңе…Ҳз”ҹ д»Јдёәжү§з¬”гҖӮ

гҖҠ3гҖӢеӣҫзүҮе…«пјҡ1947е№ҙ9жңҲпјҢеҲҳд№ғе’ҢгҖҒйҷҲеһЈгҖҒжҹҙеҫ·иө“гҖҒдҪҷйҖҠеңЁйўҗе’ҢеӣӯпјҲе·Ұиө·пјү

гҖҠ4гҖӢең–зүҮд№қпјҡ1963е№ҙпјҢйҷҲеһЈгҖҒеҲҳд№ғе’ҢгҖҒжҹҙеҫ·иө“еңЁеҠұиҖҳд№ҰеұӢ

жҲ‘йқһеёёе°Ҡ敬зҡ„е№ҝе·һйҷҲ家еӨ§е“Ҙе“ҘеҜ№иҮӘе·ұзҡ„зҘ–зҲ¶жңүйқһеёёж·ёйҶ’е…¬жӯЈзҡ„и®ӨиҜҶпјҡ

гҖҢвҖҰ.иҜҙеҲ°йІҒиҝ…пјҢиғЎйҖӮгҖӮйІҒиҝ…пјҢжҖҺж ·иҜ„д»·пјҢе·Із»ҸжҜ”иҫғе…¬жӯЈдәҶгҖӮиҮідәҺд»–еҰӮжһңжҙ»еҲ°и§Јж”ҫеҗҺеҰӮдҪ•пјҢжҲ‘и®ӨдёәпјҢиҰҒд№ҲиұЎиғЎйЈҺпјҢеҗ‘еҪ“жқғж…·ж…ЁйҷҲиҜҚпјҢз»“жһңиў«жү“жҲҗеҸҚйқ©е‘ҪпјҢиҖҢдё”зүөиҝһдёҖеӨ§жү№йқ©е‘Ҫж–ҮдәәпјҢеҸ—еҶӨеҸ—е®іпјҢз”ҡиҮід»–们зҡ„家еұһеӯҗеҘігҖӮиҰҒд№ҲиұЎйғӯжІ«иӢҘпјҢеҚ‘иә¬жӢҚ马пјҢзҙ§и·ҹйўҶиў–пјҢеҪ“然他д№ҹе‘ҪиҝҗдёҚжөҺпјҢеҗҚеЈ°дёҚдҪігҖӮи®ІеҲ°иғЎйҖӮпјҢзҺ°еңЁд№ҹжҜ”иҫғе®ўи§ӮиҜ„д»·д»–зҡ„еӯҰжңҜе’ҢдёәдәәгҖӮ

иҝҷйҮҢжңүж®өеҺҶеҸІеҗҢдҪ 们讲讲гҖӮзҘ–зҲ¶йҷҲеһЈи§Јж”ҫеүҚеҗҢиғЎйҖӮжңүдәӨеҫҖпјҢйғҪжҳҜеӯҰиҖ…ж–ҮдәәгҖӮи§Јж”ҫеүҚеӨ•пјҢиҖҒи’ӢжҙҫдәәиҰҒжҺҘдёҖжү№жңүеҗҚдәәеЈ«и·ҹд»–еҺ»еҸ°ж№ҫпјҢзҘ–зҲ¶еҗҢиғЎйҖӮйғҪеңЁд№ӢеҲ—гҖӮдҪңдёәдёҖдёӘеҺҶеҸІеӯҰ家пјҢзҘ–зҲ¶зӣ®зқ№еӣҪж°‘е…ҡеҪ“ж—¶зҡ„и…җжңҪе’Ңеҝ…иҙҘзҡ„жғ…еҠҝпјҢеҶіе®ҡз•ҷеңЁеҢ—е№іпјҢ并з»ҷиғЎйҖӮеҶҷдәҶдёҖе°Ғе…¬ејҖдҝЎпјҢд№ҹеҠқд»–з•ҷдёӢжқҘпјҢиҝҺжҺҘж–°дёӯеӣҪпјҢпјҲиҝҷжҳҜдёҖе°ҒеңЁеӯҰз•ҢжңүдёҚеҗҢзңӢжі•зҡ„дҝЎпјҢдҪҶзҡ„зЎ®жҳҜзҘ–зҲ¶жүҖеҶҷпјҢйқһеҰӮеӨ–з•Ңжңүдәәдј жҳҜз”ұд»–дәә代笔пјүгҖӮеҗҺжқҘиғЎйҖӮиҝҳжҳҜеҺ»дәҶеҸ°ж№ҫпјҢз»“еұҖд№ҹдёҚеҘҪгҖӮзҘ–зҲ¶з•ҷдёӢжқҘеҗҺпјҢеҪ“е№ҙеҸ—еҲ°жҜӣзҡ„жҺҘи§ҒпјҢжҜӣеҜ№еҪ“ж—¶еңЁеә§зҡ„еҳүе®ҫд»Ӣз»ҚиҜҙ:иҝҷдҪҚжҳҜйҷҲеһЈе…Ҳз”ҹпјҢиҜ»иҝҮеҫҲеӨҡд№ҰпјҢжҳҜжҲ‘们еӣҪ家зҡ„еӣҪе®қгҖӮеӣ дёәиҝҷеҸҘиҜқпјҢзҘ–зҲ¶е°ұдёҖзӣҙиў«еҗҺдәәеҶ д»ҘвҖңеӣҪе®қзә§дәәзү©вҖқзҡ„йӣ…еҸ·гҖӮдҪңдёәеӯҰиҖ…пјҢж•ҷиӮІе®¶и§Јж”ҫеҗҺзҘ–зҲ¶жҳҜеҸ—йҮҚи§Ҷзҡ„пјҢеҫ·еӣҪдәәиө„еҠ©зҡ„иҫ…д»ҒеӨ§еӯҰпјҢ1952е№ҙиҰҒж”№йқ©еҗҲ并еҲ°еҢ—дә¬еёҲеӨ§гҖӮзҘ–зҲ¶дёҖзӣҙеҪ“ж Ўй•ҝиҮіеҺ»дё–гҖӮжҳҜиҝ‘д»ЈеҪ“еӨ§еӯҰж Ўй•ҝж—¶й—ҙжңҖй•ҝзҡ„еӯҰиҖ…гҖӮ1957е№ҙеҗҺзҘ–зҲ¶д»ҘдёғеҚҒеӨҡй«ҳйҫ„пјҢеҸӮеҠ дәҶе…ұдә§е…ҡпјҢдёҚз®ЎеҲ«дәәеҜ№жӯӨжңүд»Җд№Ҳи®®и®әпјҢиҝҷжҳҜд»–иҮӘе·ұзҡ„йҖүжӢ©гҖӮж–Үйқ©ејҖе§ӢпјҢд»–дҪңдёәеҢ—еёҲеӨ§зҡ„ж Ўй•ҝпјҢе…«д№қеҚҒй«ҳйҫ„пјҢй’ҰзӮ№зҡ„еӣҪе®қпјҢжүҖжңү公家з»ҷдәҲзҡ„еҫ…йҒҮпјҢеҰӮжҲҝеӯҗпјҢжңҚеҠЎе‘ҳпјҢз§ҳд№Ұз»ҹз»ҹејәиЎҢж’ӨеҺ»гҖӮеҸӘз”ұдәІеұһз…§ж–ҷгҖӮеҗҺз»Ҹе‘ЁжҖ»зҗҶзү№жү№еҲ°еҢ—дә¬еҢ»йҷўпјҢдҝқжҠӨиө·жқҘпјҢе…ҚеҸ—дәәж јзҡ®иӮүд№ӢиӢҰгҖӮжңҖеҗҺд»–жҳҜйғҒйғҒдёҚеҫ—еҝ—пјҢд№ҹиҢ«з„¶дёҚзҹҘдёәдҪ•еҲ°жӯӨеўғең°иҖҢз»ҲгҖӮд»–еҜ№жңӘжқҘиҝҳдјјжҖҖжңүжҹҗз§ҚеёҢжңӣпјҢжүҖд»ҘеҪ“жҲ‘еҘіе„ҝеҮәз”ҹеҗҺжұӮд»–з»ҷе‘ҪеҗҚж—¶пјҢд»–иҜҙ:е°ұеҸ«ж—әеҗ§гҖӮиҝҷе°ұжҳҜд»–з•ҷз»ҷжҲ‘们жңҖзҸҚиҙөзҡ„йҒ—дә§дәҶгҖӮж–Үйқ©жңҹй—ҙпјҢдҪңдёәеӣҪе®қпјҢд»–иҮӘиә«е·ІдёҚз”ұиҮӘдё»пјҢд»–зҡ„еңЁеӣҪеҶ…зҡ„еӯҗеҘіпјҢж— дёҖдёҚеҸ—еҲ°дёҚеҗҢзЁӢеәҰзҡ„еҶІеҮ»вҖҰвҖҰдҪңдёәзҹҘеҗҚеӯҰиҖ…пјҢд»–зҡ„дёҖз”ҹпјҢеңЁж”ҝжІ»йЈҺдә‘еҸҳе№»дёӯпјҢд№ҹз®—дёҖзұ»е…ёеһӢпјҢж—ўдёҚиұЎиғЎйҖӮпјҢд№ҹдёҚеҗҢдәҺйғӯжІ«иӢҘгҖӮгҖҚ

пҪһйӯҒзңҒеұұеҜЁ