гҖҗзҗҶжғідё»зҫ©дҝЎеҝөзҡ„з ҙж»… _ е‘ЁжҖқдҫҶзёҪзҗҶеүҜйғЁзҙҡз§ҳжӣёзҙ…иүІжүҚеҘіжҘҠеүӣиҮӘж®әжЎҲгҖ‘

1957е№ҙ10жңҲ7ж—ҘпјҢвҖңеҸҚеҸівҖқиҝҗеҠЁеҰӮзҒ«еҰӮиҚјпјҢж—¶д»»гҖҠдәәж°‘ж—ҘжҠҘгҖӢеүҜжҖ»зј–иҫ‘жқЁеҲҡжңҚе®үзң иҚҜиҮӘжқҖдәҺеҢ—дә¬з…ӨжёЈиғЎеҗҢпјҲгҖҠдәәж°‘ж—ҘжҠҘгҖӢе®ҝиҲҚпјүпјҢйңҮеҠЁдә¬еҚҺгҖӮ

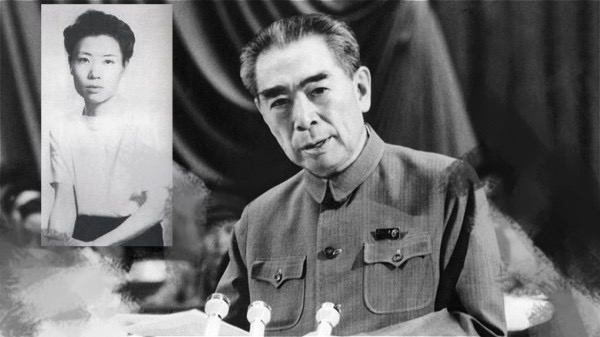

е‘ЁжҒ©жқҘжҖ»зҗҶе”ҜдёҖеүҜйғЁзә§еҘіз§ҳд№ҰжқЁеҲҡз®Җд»Ӣпјҡ

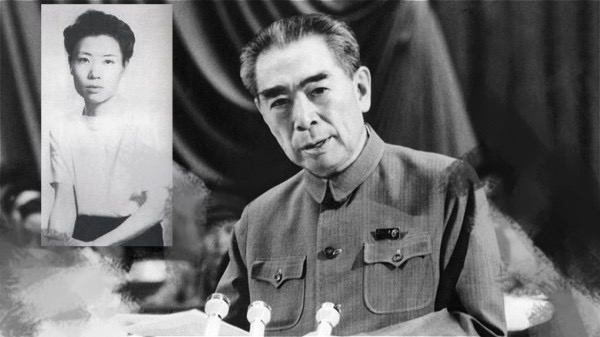

жқЁеҲҡпјҲ1905е№ҙ1жңҲ30ж—ҘвҖ”1957е№ҙ10жңҲ7ж—ҘпјүпјҢ笔еҗҚжқЁеӯЈеҫөпјҲеҸҲдҪңеҫҒпјүпјҢеӯҰеҗҚжқЁзјӨпјҢеҘіпјҢзұҚиҙҜж№–еҢ—жІ”йҳіпјҲд»Ҡд»ҷжЎғпјүпјҢз”ҹдәҺжұҹиҘҝиҗҚд№ЎпјҢдёӯеӣҪдҪң家гҖҒи®°иҖ…гҖӮжҠ—ж—ҘжҲҳдәүж—¶жңҹпјҢдёҺеҪӯеӯҗеҶҲгҖҒжөҰзҶҷдҝ®гҖҒжҲҲжү¬иў«иӘүдёәеҗҺж–№ж–°й—»з•Ңзҡ„вҖңеӣӣеӨ§еҗҚж—ҰвҖқпјҲеҘ№дёҺеүҚдәҢдәәиҝҳиў«дәәз§°дҪңвҖңдёүеү‘е®ўвҖқпјүгҖӮ

зҘ–зҲ¶жқЁдёңзҰ„дёәз§ҖжүҚпјҢд»ҘиЎҢеҢ»еҚ–еӯ—и°Ӣз”ҹгҖӮжңӘеҸҠиҖҢз«ӢеҚіиҝҮдё–гҖӮзҲ¶дәІжқЁдјҡеә·пјҢжӣҫд»»ж°‘еӣҪж”ҝеәңд»ЈзҗҶж№–еҢ—зңҒзңҒй•ҝгҖӮдјҜзҲ¶жқЁд»Ӣеә·пјҢе…үз»ӘеҚҒе…«е№ҙпјҲ1892е№ҙпјүиҝӣеЈ«пјҢжӣҫд»»ж–°дјҡзҹҘеҺҝгҖӮе…¶е…„зҫҠжһЈпјҲжқЁжҪ®пјүдёәи‘—еҗҚи®°иҖ…гҖӮе Ӯе…„жқЁжҳҫдёңжҳҜи‘—еҗҚеҶңеӯҰ家пјҢжӣҫд»»дёӯеӣҪеҶңдёҡйғЁеүҜйғЁй•ҝгҖӮ

1922пјҚ1927е№ҙпјҢжқЁеҲҡе°ұиҜ»дәҺжұҹиҘҝеҚ—жҳҢзҫҺеӣҪзҫҺд»ҘзҫҺдјҡеҲӣеҠһзҡ„и‘ҶзҒөеҘіеӯҗеӯҰж ЎгҖӮжҜ•дёҡеҗҺе…ҚиҜ•иҝӣе…ҘзҮ•дә¬еӨ§еӯҰгҖӮеҘ№зҡ„еҲқжҒӢжғ…дәәжҳҜжӯҰжұүеӯҰз”ҹиҝҗеҠЁгҖҒеҶңж°‘иҝҗеҠЁзҡ„йўҶеҜјдәәд№ӢдёҖжһ—жәҗпјҢдәҺ1927е№ҙ7жңҲжұӘзІҫеҚ«е…¬ејҖеҸҚе…ұеүҚеӨ•иў«з§ҳеҜҶжқҖе®ігҖӮ

1928е№ҙеҠ е…ҘдёӯеӣҪе…ұдә§е…ҡпјҢз§ҜжһҒд»ҺдәӢжёёиЎҢзӨәеЁҒзӯүжҙ»еҠЁз»„з»ҮгҖӮ1930е№ҙиў«йҳҺй”Ўеұұж”ҝеәңжӢҳжҚ•е…ҘзӢұгҖӮдёӨе‘ЁеҗҺеј еӯҰиүҜзҺҮдёңеҢ—еҶӣе…Ҙе…іпјҢиҺ·йҮҠгҖӮеҗҢе№ҙдёҺи°ўеҶ°иҺ№гҖҒжҪҳжј еҚҺгҖҒеӯҷеёӯзҸҚзӯүеҸ‘иө·жҲҗз«ӢеҢ—ж–№вҖңе·ҰиҒ”вҖқгҖӮ1932е№ҙжҜ•дёҡеүҚеӨ•пјҢеӣ дёҺе…ҡе°Ҹз»„иҙҹиҙЈдәәдёҚе’ҢпјҢжӣҫйҖҖе…ҡгҖӮеӨ§еӯҰжҜ•дёҡеҗҺпјҢдёҺеҢ—дә¬еӨ§еӯҰз»ҸжөҺзі»жҜ•дёҡз”ҹйғ‘дҫғз»“е©ҡгҖӮ

1933е№ҙжҳҘеҸӮеҠ дёӯеӣҪе·ҰзҝјдҪң家иҒ”зӣҹгҖӮеҗҢе№ҙз§ӢпјҢеә”еҹғеҫ·еҠ В·ж–ҜиҜәзҡ„йӮҖиҜ·пјҢеӣһеҢ—е№іпјҢдёҺиҗ§д№ҫе…ұеҗҢеҚҸеҠ©ж–ҜиҜәзј–иҜ‘дёӯеӣҪзҺ°д»ЈзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙйҖүгҖҠжҙ»зҡ„дёӯеӣҪгҖӢгҖӮ1936е№ҙпјҢдёҺйғ‘дҫғдёҖиө·еңЁеҢ—е№іеҸӮдёҺзј–иҫ‘гҖҠеӨ§дј—зҹҘиҜҶгҖӢжқӮеҝ—пјҲйЎҫйўүеҲҡдё»жҢҒпјүгҖӮ

1937е№ҙдёғдёғдәӢеҸҳеҗҺпјҢзҰ»ејҖеҢ—е№іпјҢеңЁжӯҰжұүе’ҢдёҠжө·д»ҺдәӢж•‘дәЎиҝҗеҠЁгҖӮ1938е№ҙдёҺйғ‘дҫғж„ҹжғ…з ҙиЈӮпјҢйғ‘дҫғзӢ¬иҮӘйҡҸжүҖдҫӣиҒҢзҡ„дёӯеӨ®й“¶иЎҢж’ӨйҖҖеҲ°зҰҸе»әж°ёе®үгҖӮ1938е№ҙе°ҶжҜӣжіҪдёңгҖҠи®әжҢҒд№…жҲҳгҖӢзҝ»иҜ‘жҲҗиӢұж–ҮгҖӮ1939е№ҙеӨҸеңЁйҰҷжёҜжҺҘжӣҝиҗ§д№ҫд»»гҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢж–ҮиүәеүҜеҲҠдё»зј–гҖӮ1941е№ҙеӨӘе№іжҙӢжҲҳдәүзҲҶеҸ‘еҗҺпјҢжӣҫи®ҝй—®дёңжұҹжёёеҮ»йҳҹпјҢ并еҸ–йҒ“йҹ¶е…ігҖҒиЎЎйҳіпјҢеҲ°иҫҫжЎӮжһ—гҖӮ1943е№ҙиҪ¬иҮійҮҚеәҶгҖӮеҗҢе№ҙеҶ¬йғ‘дҫғеңЁж°ёе®үж—ҘеҶӣиҪ°зӮёдёӯйҒҮе®ігҖӮ

1948е№ҙ9жңҲпјҢеӣһйҰҷжёҜпјҢжӢ…д»»гҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢзӨҫиҜ„委е‘ҳгҖӮдҝғжҲҗгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢиҪ¬еҗ‘дёӯе…ұе’ҢзҺӢиҠёз”ҹеҢ—дёҠпјҢжҠҠеӨ©жҙҘгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢж”№з»„жҲҗдәҶгҖҠиҝӣжӯҘж—ҘжҠҘгҖӢпјҢеҗҺжӢ…д»»гҖҠиҝӣжӯҘж—ҘжҠҘгҖӢеүҜжҖ»зј–иҫ‘гҖӮ

1950е№ҙпјҢд»»дёӯеҚҺдәәж°‘е…ұе’ҢеӣҪеӨ–дәӨйғЁж”ҝзӯ–з ”з©¶е§”е‘ҳдјҡдё»д»»з§ҳд№ҰгҖӮ1950е№ҙ10жңҲеә•пјҢиҪ¬д»»е‘ЁжҒ©жқҘжҖ»зҗҶеҠһе…¬е®Өдё»д»»з§ҳд№ҰгҖӮд№ӢеҗҺпјҢеҘ№е…ҲеҗҺеҮәд»»дёӯе…ұдёӯеӨ®е®Јдј йғЁеӣҪйҷ…е®Јдј еӨ„еӨ„й•ҝгҖҒгҖҠдәәж°‘ж—ҘжҠҘгҖӢеүҜжҖ»зј–иҫ‘пјҢеҪ“йҖүдёә第дёҖеұҠе…ЁеӣҪдәәж°‘д»ЈиЎЁеӨ§дјҡд»ЈиЎЁгҖҒдёӯеӣҪе…ұдә§е…ҡ第八次全еӣҪд»ЈиЎЁеӨ§дјҡд»ЈиЎЁгҖӮ1955е№ҙжӣҫеӣ иҪҰзҘёйҖ жҲҗдёҘйҮҚзҡ„и„‘йңҮиҚЎпјҢдёҖзӣҙжңӘжҒўеӨҚгҖӮ

1957е№ҙ10жңҲ7ж—ҘпјҢеңЁеҸҚеҸіиҝҗеҠЁдёӯиҮӘжқҖгҖӮеҺҹеӣ дј—иҜҙзә·зәӯпјҢиғЎд№”жңЁиҜҙеҘ№еӣ йҒ—еӨұдәҶдёҖдёӘйҮҚиҰҒ笔记жң¬пјҢж„ҹеҲ°еҚҒеҲҶзҙ§еј пјҢвҖңеңЁзІҫзҘһжһҒдёҚжӯЈеёёзҡ„жғ…еҶөдёӢдёҚе№ёзҰ»ејҖдәәй—ҙвҖқгҖӮдёҖиҜҙпјҢжҳҜеүҚдёӨеӨ©вҖңдёҒзҺІгҖҒйҷҲдјҒйңһеҸҚе…ҡйӣҶеӣўвҖқжү№еҲӨеӨ§дјҡеҜ№дёҒзҺІзҡ„дёҘеҺүжү№иҜ„еҜ№еҘ№еҲәжҝҖеҫҲеӨ§пјҢеҘ№зҡ„йҖҖе…ҡз»ҸеҺҶпјҢжӣҙеўһеҠ дәҶеҝғзҗҶеҺӢеҠӣгҖӮеӮ…еӣҪж¶Ңжӣҫи®ӨдёәзҗҶжғідё»д№үзҡ„е№»зҒӯжҳҜж·ұеұӮеҺҹеӣ гҖӮ

е…¶еҘіе„ҝйғ‘е…үиҝӘеҘіеӨ§жӣҫд»»дёӯеӣҪдәӨйҖҡйғЁеүҜйғЁй•ҝпјҢе…¶еңЁд»»дәӨйҖҡйғЁеүҜйғЁй•ҝжңҹй–“еҸ—жңұй••еҹәзҲұе°Ҷжңұе°ҸеҚҺзүөиҝһпјҢдәҺ2002е№ҙеӣ еҸ—иҙҝзҪӘиў«еҲӨеӨ„дә”е№ҙеҫ’еҲ‘гҖӮиҝҷжҳҜеҗҺиҜқгҖӮ

йҖҷиЈЎж‘ҳйҢ„дёҖж®өжҘҠеүӣеңЁж°‘еңӢжҷӮжңҹеҠ е…Ҙе…ұз”ўй»ЁпјҢд»»иҒ·ж–јгҖҠеӨ§е…¬е ұгҖӢзҡ„еҺҹз”ұ經жӯ·зӯүпјҢзӣёй—ңдәәд»•зҡ„еӣһжҶ¶зүҮж®өиғҪи®“и®ҖиҖ…дҫқж“ҡеҲҶжһҗжҖқиҖғпјҡ

гҖҢжҘҠеүӣеҫһе°Ҹж—ўжҳҜжҺҘи§ёж–°ејҸж•ҷиӮІпјҢпјҢзҲ¶жҜҚжҠҠеҘ№йҖҒе…Ҙж•ҷжңғеӯёж ЎгҖӮеҢ—дјҗжҲ°зҲӯдёӯпјҢжҘҠеӣ зҲ¶иҰӘиў«иҫІж°‘еҚ”жңғйҖ®жҚ•гҖӮжӣҫйҷ·е…Ҙз—ӣиӢҰзҡ„ж·ұж·өгҖӮиҖғе…ҘзҮ•дә¬еӨ§еӯёд»ҘеҫҢпјҢеҘ№еӣ зӮәеҙҮжӢңж–ҜеӨ§жһ—пјҢжҖқжғіе·ҰеӮҫпјҢеҗ‘еҫҖйқ©е‘ҪпјҢиҮӘе·ұж”№еҗҚзӮәжҘҠеүӣпјҢ然еҫҢгҖҢжҠұи‘—е’ҢиҰӘдәәж°ёеҲҘиҲҮеҺ»жӯ»зҡ„еҝғеўғжҸҗеҮәдәҶе…Ҙй»ЁиҰҒжұӮгҖҚпјҢеҸҜиҰӢе…Ҙй»Ёд№ӢжұәеҝғгҖӮ

1929е№ҙеӨҸеӨ©пјҢжҘҠеүӣеңЁзҮ•дә¬еӨ§еӯёеҢ…иІҙжҖқж•ҷжҺҲзҡ„家еәӯжң—иӘҰжңғдёҠиӘҚиӯҳдәҶи•ӯд№ҫгҖӮеңЁдәӨеҫҖдёӯпјҢеҘ№йҷӨдәҶеҗ‘и•ӯе®ЈеӮійқ©е‘ҪеӨ–пјҢйӮ„幫他弄дәҶдёҖејөеҒҮж–ҮжҶ‘иҖғдёҠиј”д»ҒеӨ§еӯёгҖӮ

еҫҢдҫҶпјҢжҘҠеүӣеӣ зӮәеҸғеҠ йҒҠиЎҢиў«жҚ•е…ҘзҚ„гҖӮи•ӯд№ҫеүҮжҲҗдәҶж–Ҝи«ҫ家зҡ„еә§дёҠе®ўгҖӮж–Ҝи«ҫеҫ—зҹҘи•ӯд№ҫе·ІеңЁгҖҠеӨ§е…¬е ұгҖӢдёҠзҷјиЎЁйҒҺе°ҸиӘӘпјҢдёҰдё”иҲҮеӨ–еңӢдәәз·ЁйҒҺд»Ӣзҙ№дёӯеңӢзҡ„еҲҠзү©еҫҢпјҢдҫҝеёҢжңӣи•ӯиғҪ幫他編дёҖжң¬д»Ӣзҙ№дёӯеңӢж–°ж–ҮеӯёйҒӢеӢ•зҡ„жӣёзұҚгҖӮи•ӯеҫөеҫ—ж–Ҝи«ҫеҗҢж„ҸпјҢйӮҖи«Ӣ已經еҮәзҚ„зҡ„жҘҠеүӣд№ҹдҫҶеҸғеҠ гҖӮ

1939е№ҙпјҢи•ӯжӯЈеңЁйҰҷжёҜдё»жҢҒгҖҠеӨ§е…¬е ұгҖӢгҖҢж–Үи—қгҖҚеүҜеҲҠпјҢ收еҲ°еҖ«ж•ҰеӨ§еӯёжқұж–№еӯёйҷўдҫҶдҝЎпјҢйӮҖи«Ӣд»–еҺ»еҹ·ж•ҷгҖӮж–јжҳҜд»–еҗ‘е ұзӨҫжҺЁи–ҰжҘҠеүӣжҺҘжӣҝиҮӘе·ұзҡ„е·ҘдҪңгҖӮе ұзӨҫзёҪ經зҗҶиғЎж”ҝд№ӢиҒҪиӘӘжҘҠжҳҜе…ұз”ўй»Ёе“ЎпјҢжә–еӮҷеҸҰйҒёд»–дәәгҖӮи•ӯеҠӣйҷіе·ұиҰӢпјҢзөӮж–ји®“иғЎж”ҝд№ӢжҺҘеҸ—дәҶд»–зҡ„ж„ҸиҰӢгҖӮ

гҖҠеӨ§е…¬е ұгҖӢжҳҜйЈІиӯҪжө·е…§еӨ–зҡ„дёҖд»Ҫж°‘й–“еӨ§е ұгҖӮе…¶гҖҢдёҚй»ЁгҖҒдёҚз§ҒгҖҒдёҚеҒҸгҖҒдёҚзӣІгҖҚзҡ„иҫҰе ұе®—ж—ЁзӮәдё–дәәзЁұйҒ“гҖӮдҪҶжҳҜиў«еӨҸиЎҚжҲІзЁұзӮәгҖҢжө©зғҲд№Ӣеҫ’гҖҚзҡ„жҘҠеүӣпјҢеҚ»е°ҚжӯӨдёҚж„ҹиҲҲи¶ЈгҖӮеҒҮеҰӮдёҚжҳҜең°дёӢй»Ёзҡ„жұәе®ҡпјҢеҘ№жҳҜдёҚиӮҜдҝҜе°ұзҡ„гҖӮ

еҫҲеӨҡе№ҙд»ҘеҫҢпјҢж„ӣжҪ‘ж–ҜеқҰеңЁдёҖзҜҮж–Үз« дёӯиӘӘпјҡеӨӘе№іжҙӢжҲ°зҲӯзҲҶзҷјеҫҢпјҢдёҖдәӣеңӢйҡӣдәәеЈ«жҲҗзӮәж—Ҙжң¬дҫөз•ҘиҖ…иҝҪжҚ•зҡ„зӣ®жЁҷгҖӮзӮәдәҶ幫еҠ©д»–еҖ‘ж’ӨйӣўйҰҷжёҜпјҢжҘҠеүӣгҖҢеҒҡдәҶеӨ§йҮҸзҙ°з·»зҡ„жә–еӮҷе·ҘдҪңпјҢеҢ…жӢ¬жҠҠжҲ‘еҫһжҲ‘зҡ„дҪҸжүҖе’Ңе·ҘдҪңең°й»һз§ҳеҜҶиҪү移гҖӮгҖҚ

зҹҘжғ…иҖ…еӣһжҶ¶ж’°ж–ҮиӘӘпјҢеңЁиҪү移йҒҺзЁӢдёӯпјҢжҘҠеүӣжҠҠж„ӣжҪ‘ж–ҜеқҰеё¶еҲ°иҮӘе·ұйҡұи”Ҫзҡ„дёҖ家йҶ«йҷўпјҢи®“йҶ«з”ҹеңЁд»–гҖҢи…ҝдёҠеҠғдёҠдёҖеҲҖпјҢдҪңзӮәиў«еҪҲзүҮж“ҰеӮ·зҡ„з—…дәәпјҢж–№жүҚеңЁйҶ«йҷўе®үй “дәҶдёӢдҫҶгҖӮгҖҚйҡЁеҫҢпјҢ經ж„ӣж°ҸеӨ«е©Ұд»Ӣзҙ№пјҢеҘ№йӮ„иҲҮжҫіеӨ§еҲ©дәһиЁҳиҖ…иІқеҚ»ж•өеүҚеҫҖжұҹжөҷеүҚз·ҡжҺЎиЁӘгҖӮжҺЎиЁӘдёӯпјҢеҘ№е…ӢжңҚдәҶеёёдәәз„Ўжі•жғіеғҸзҡ„еӣ°йӣЈпјҢеҜ«дёӢдёҖзі»еҲ—иҶҫзӮҷдәәеҸЈзҡ„жҲ°ең°йҖҡиЁҠпјҢдёҰд»ҘгҖҠжқұеҚ—иЎҢгҖӢзөҗйӣҶеҮәзүҲгҖӮйҖҷдәӣж–Үз« ж—ўзӮәеңӢдәәжҝҖиіһпјҢд№ҹиў«еӨ–еңӢдәәзЁұйҒ“гҖӮдёҖдҪҚзҫҺеңӢй§җиҸҜжӯҰе®ҳиӘҚзӮәпјҢйҖҷжҳҜгҖҢд»–жүҖи®ҖеҲ°зҡ„жңҖеҘҪе ұе°ҺгҖҚгҖӮ

жҺҘеҸ—ж–°ејҸж•ҷиӮІпјҢдҫҝжҠҠеҘ№йҖҒе…Ҙж•ҷжңғеӯёж ЎгҖӮеҢ—дјҗжҲ°зҲӯдёӯпјҢжҘҠз№Ҫеӣ зҲ¶иҰӘиў«иҫІж°‘еҚ”жңғйҖ®жҚ•гҖӮжӣҫйҷ·е…Ҙз—ӣиӢҰзҡ„ж·ұж·өгҖӮиҖғе…ҘзҮ•дә¬еӨ§еӯёд»ҘеҫҢпјҢеҘ№еӣ зӮәеҙҮжӢңж–ҜеӨ§жһ—пјҢж”№еҗҚзӮәжҘҠеүӣпјҢ然еҫҢгҖҢжҠұи‘—е’ҢиҰӘдәәж°ёеҲҘиҲҮеҺ»жӯ»зҡ„еҝғеўғжҸҗеҮәдәҶе…Ҙй»ЁиҰҒжұӮгҖҚгҖӮ

1929е№ҙеӨҸеӨ©пјҢжҘҠеүӣеңЁзҮ•дә¬еӨ§еӯёеҢ…иІҙжҖқж•ҷжҺҲзҡ„家еәӯжң—иӘҰжңғдёҠиӘҚиӯҳдәҶи•ӯд№ҫгҖӮеңЁдәӨеҫҖдёӯпјҢеҘ№йҷӨдәҶеҗ‘и•ӯе®ЈеӮійқ©е‘ҪеӨ–пјҢйӮ„幫他弄дәҶдёҖејөеҒҮж–ҮжҶ‘иҖғдёҠиј”д»ҒеӨ§еӯёгҖӮ

еҫҢдҫҶпјҢжҘҠеүӣеӣ зӮәеҸғеҠ йҒҠиЎҢиў«жҚ•е…ҘзҚ„гҖӮи•ӯд№ҫеүҮжҲҗдәҶж–Ҝи«ҫ家зҡ„еә§дёҠе®ўгҖӮж–Ҝи«ҫеҫ—зҹҘи•ӯд№ҫе·ІеңЁгҖҠеӨ§е…¬е ұгҖӢдёҠзҷјиЎЁйҒҺе°ҸиӘӘпјҢдёҰдё”иҲҮеӨ–еңӢдәәз·ЁйҒҺд»Ӣзҙ№дёӯеңӢзҡ„еҲҠзү©еҫҢпјҢдҫҝеёҢжңӣи•ӯиғҪ幫他編дёҖжң¬д»Ӣзҙ№дёӯеңӢж–°ж–ҮеӯёйҒӢеӢ•зҡ„жӣёзұҚгҖӮи•ӯеҫөеҫ—ж–Ҝи«ҫеҗҢж„ҸпјҢйӮҖи«Ӣ已經еҮәзҚ„зҡ„жҘҠеүӣд№ҹдҫҶеҸғеҠ гҖӮ

1939е№ҙпјҢи•ӯжӯЈеңЁйҰҷжёҜдё»жҢҒгҖҠеӨ§е…¬е ұгҖӢгҖҢж–Үи—қгҖҚеүҜеҲҠпјҢ收еҲ°еҖ«ж•ҰеӨ§еӯёжқұж–№еӯёйҷўдҫҶдҝЎпјҢйӮҖи«Ӣд»–еҺ»еҹ·ж•ҷгҖӮж–јжҳҜд»–еҗ‘е ұзӨҫжҺЁи–ҰжҘҠеүӣжҺҘжӣҝиҮӘе·ұзҡ„е·ҘдҪңгҖӮе ұзӨҫзёҪ經зҗҶиғЎж”ҝд№ӢиҒҪиӘӘжҘҠжҳҜе…ұз”ўй»Ёе“ЎпјҢжә–еӮҷеҸҰйҒёд»–дәәгҖӮи•ӯеҠӣйҷіе·ұиҰӢпјҢзөӮж–ји®“иғЎж”ҝд№ӢжҺҘеҸ—дәҶд»–зҡ„ж„ҸиҰӢгҖӮ

гҖҠеӨ§е…¬е ұгҖӢжҳҜйЈІиӯҪжө·е…§еӨ–зҡ„дёҖд»Ҫж°‘й–“еӨ§е ұгҖӮе…¶гҖҢдёҚй»ЁгҖҒдёҚз§ҒгҖҒдёҚеҒҸгҖҒдёҚзӣІгҖҚзҡ„иҫҰе ұе®—ж—ЁзӮәдё–дәәзЁұйҒ“гҖӮдҪҶжҳҜиў«еӨҸиЎҚжҲІзЁұзӮәгҖҢжө©зғҲд№Ӣеҫ’гҖҚзҡ„жҘҠеүӣпјҢеҚ»е°ҚжӯӨдёҚж„ҹиҲҲи¶ЈгҖӮеҒҮеҰӮдёҚжҳҜең°дёӢй»Ёзҡ„жұәе®ҡпјҢеҘ№жҳҜдёҚиӮҜдҝҜе°ұзҡ„гҖӮ

еҫҲеӨҡе№ҙд»ҘеҫҢпјҢж„ӣжҪ‘ж–ҜеқҰеңЁдёҖзҜҮж–Үз« дёӯиӘӘпјҡеӨӘе№іжҙӢжҲ°зҲӯзҲҶзҷјеҫҢпјҢдёҖдәӣеңӢйҡӣдәәеЈ«жҲҗзӮәж—Ҙжң¬дҫөз•ҘиҖ…иҝҪжҚ•зҡ„зӣ®жЁҷгҖӮзӮәдәҶ幫еҠ©д»–еҖ‘ж’ӨйӣўйҰҷжёҜпјҢжҘҠеүӣгҖҢеҒҡдәҶеӨ§йҮҸзҙ°з·»зҡ„жә–еӮҷе·ҘдҪңпјҢеҢ…жӢ¬жҠҠжҲ‘еҫһжҲ‘зҡ„дҪҸжүҖе’Ңе·ҘдҪңең°й»һз§ҳеҜҶиҪү移гҖӮгҖҚ

жңүдәәж’°ж–ҮиӘӘпјҢеңЁиҪү移йҒҺзЁӢдёӯпјҢжҘҠеүӣжҠҠж„ӣжҪ‘ж–ҜеқҰеё¶еҲ°иҮӘе·ұйҡұи”Ҫзҡ„дёҖ家йҶ«йҷўпјҢи®“йҶ«з”ҹеңЁд»–гҖҢи…ҝдёҠеҠғдёҠдёҖеҲҖпјҢдҪңзӮәиў«еҪҲзүҮж“ҰеӮ·зҡ„з—…дәәпјҢж–№жүҚеңЁйҶ«йҷўе®үй “дәҶдёӢдҫҶгҖӮгҖҚйҡЁеҫҢпјҢ經ж„ӣж°ҸеӨ«е©Ұд»Ӣзҙ№пјҢеҘ№йӮ„иҲҮжҫіеӨ§еҲ©дәһиЁҳиҖ…иІқеҚ»ж•өеүҚеҫҖжұҹжөҷеүҚз·ҡжҺЎиЁӘгҖӮжҺЎиЁӘдёӯпјҢеҘ№е…ӢжңҚдәҶеёёдәәз„Ўжі•жғіеғҸзҡ„еӣ°йӣЈпјҢеҜ«дёӢдёҖзі»еҲ—иҶҫзӮҷдәәеҸЈзҡ„жҲ°ең°йҖҡиЁҠпјҢдёҰд»ҘгҖҠжқұеҚ—иЎҢгҖӢзөҗйӣҶеҮәзүҲгҖӮйҖҷдәӣж–Үз« ж—ўзӮәеңӢдәәжҝҖиіһпјҢд№ҹиў«еӨ–еңӢдәәзЁұйҒ“гҖӮдёҖдҪҚзҫҺеңӢй§җиҸҜжӯҰе®ҳиӘҚзӮәпјҢйҖҷжҳҜгҖҢд»–жүҖи®ҖеҲ°зҡ„жңҖеҘҪе ұе°ҺгҖҚгҖӮ

еҸҜиҰӢжҘҠеүӣж–°иҒһж–ҮзӯҶжүҚиҸҜеҮәзңҫпјҒ

жқЁеҲҡйҖүжӢ©иҮӘжқҖд№Ӣи°ңпјҡ

1957е№ҙ10жңҲ7ж—ҘжҷЁпјҢжқЁеҲҡиў«дәәеҸ‘зҺ°жӯ»дәҺеҘ№еңЁеҢ—дә¬з…ӨжёЈиғЎеҗҢзҡ„гҖҠдәәж°‘ж—ҘжҠҘгҖӢзӨҫе®ҝиҲҚеҶ…гҖӮеҘ№жҳҜжңҚиҝҮйҮҸе®үзң иҚҜиҖҢжӯ»пјҢж—¶е№ҙ52еІҒгҖӮ

жӯӨж—¶пјҢжқЁеҲҡжҳҜгҖҠдәәж°‘ж—ҘжҠҘгҖӢеүҜжҖ»зј–иҫ‘гҖӮжӯӨеүҚпјҢеҘ№жҳҜеӣҪеҠЎйҷўжҖ»зҗҶе‘ЁжҒ©жқҘеҠһе…¬е®Өе”ҜдёҖзҡ„еүҜйғЁзә§з§ҳд№ҰпјҢжҳҜе‘ЁеӨ„зҗҶеӣҪйҷ…дәӢеҠЎе’ҢеҜ№еӨ–е®Јдј зҡ„еҫ—еҠӣеҠ©жүӢд№ӢдёҖгҖӮ

жқЁеҲҡйҖүжӢ©иҮӘжқҖпјҢз–‘жғ‘жңӘи§Јз•ҷдёӢзҡ„дёүдёӘеӣ зҙ пјҡ

пҪһзҗҶжғідё»д№үдҝЎеҝөз ҙзҒӯгҖӮ

пҪһе·ҘдҪңеӨұиҜҜпјҢеӨұеҺ»жҖ»зҗҶдҝЎд»»пјҢдёўеӨұжңәеҜҶ笔记жң¬пјҢиў«и°ғзҰ»жҖ»зҗҶз§Ғд№ҰеІ—дҪҚгҖӮ

пҪһеӣ иҪҰзҘёйҖ жҲҗи„‘йңҮиҚЎеҗҺйҒ—з—ҮпјҢеҪұе“Қе·ҘдҪңпјҢй•ҝжңҹеӨҙз—ӣдёҚе Әз—…з—ӣе№Іжү°пјҢж’’жүӢдәәй—ҙгҖӮ

пјҲ1пјүзҗҶжғідё»д№үдҝЎеҝөз ҙзҒӯ

зҗҶжғіз ҙзҒӯд№ӢиҜҙгҖӮ

дёӯеӣҪдҪң家еӮ…еӣҪж¶ҢжҢҒиҝҷз§ҚиҜҙжі•гҖӮ

еӣһйЎҫжқЁеҲҡзҡ„дәәз”ҹж—…зЁӢпјҢиҝҷдёӘиҜҙжі•жҲ–и®ёжӣҙеҸҜйқ гҖҒжӣҙзңҹеҜҰгҖҒжӣҙзўәеҲҮгҖӮпјҲеҖӢдәәиӘҚеҗҢйҖҷдёҖи§Җй»һпјү

дёәд»Җд№Ҳе‘ўпјҹ

еӣ дёәжқЁеҲҡеҠ е…Ҙдёӯе…ұгҖҒжҠ•иә«йқ©е‘ҪгҖҒжӢҡе‘ҪеҘӢж–—пјҢйғҪжҳҜеҹәдәҺеҘ№еҜ№е…ұдә§дё»д№үзҗҶжғізҡ„иҝҪжұӮгҖӮ

дёәжӯӨпјҢеҘ№иғҢејғдәҶеҘ№зҡ„家еәӯгҖӮ

жқЁеҲҡпјҢеҺҹеҗҚжқЁеӯЈеҫҪпјҢзҘ–зұҚж№–еҢ—жІ”йҳіпјҢ1905е№ҙпјҢеҮәз”ҹдәҺжұҹиҘҝиҗҚд№ЎдёҖдёӘе®ҳе®Ұд№Ӣ家гҖӮ

еҘ№зҡ„зҲ¶дәІжқЁдјҡеә·пјҢеҺҶд»»жӯҰжҳҢе®ҲеӨҮгҖҒжұҹиҘҝйҒ“еҸ°гҖҒй„ӮзңҒж”ҝеҠЎеҺ…й•ҝгҖҒж№–е№ҝжј•иҝҗдҪҝгҖҒж№–еҢ—зңҒд»ЈзңҒй•ҝпјҢиҝҳжҳҜдёҖдёӘеҸӨзұҚеӯ—з”»з“·еҷЁж”¶и—Ҹ家гҖӮжҜҚдәІеҲҷжҳҜеӨ§ең°дё»е®¶зҡ„еҚғйҮ‘е°Ҹе§җгҖӮ

еҘ№иҮӘе№јеңЁе®¶еЎҫиҜөд№ еҸӨзұҚпјӣдёӯеӯҰдёҠзҡ„жҳҜзҫҺеӣҪдәәеҠһзҡ„ж•ҷдјҡеӯҰж ЎвҖ”вҖ”еҚ—жҳҢи‘ҶзҒөеҘідёӯпјӣеӨ§еӯҰдёҠзҡ„жҳҜзҫҺеӣҪдәәеҠһзҡ„ж•ҷдјҡеӨ§еӯҰвҖ”вҖ”зҮ•дә¬еӨ§еӯҰгҖӮ

еҘ№е°ұжҳҜеңЁзҮ•дә¬еӨ§еӯҰиҜ»д№Ұж—¶еҠ е…Ҙдёӯе…ұпјҢиө°дёҠйқ©е‘ҪйҒ“и·Ҝзҡ„гҖӮ

еҢ—дјҗжҲҳдәүжңҹй—ҙпјҢдёӯе…ұйј“еҠЁеҶңж°‘зғ§дәҶеҘ№зҡ„家пјҢжҜҒдәҶеҘ№е®¶зҡ„и—Ҹд№ҰпјҢеҲҶдәҶеҘ№е®¶зҡ„з”°дә§пјҢиҝҳзӣ‘зҰҒдәҶеҘ№зҡ„зҲ¶дәІгҖӮ

дёәжӯӨпјҢеҘ№и·ҹдҝЎд»°дёҚеҗҢзҡ„дёҲеӨ«еҲҶйҒ“жү¬й•ігҖӮ

еӨ§еӯҰжҜ•дёҡдёҚд№…пјҢеҘ№е«Ғз»ҷеҢ—дә¬еӨ§еӯҰз»ҸжөҺзі»еӯҰз”ҹйғ‘дҫғпјҢе©ҡеҗҺз”ҹиӮІдёҖеҘігҖӮдҪҶж—ҘеҗҺпјҢеҘ№дёҺдёҲеӨ«еӣ дҝЎд»°дёҚеҗҢиҖҢеёёдәүжү§гҖӮ

жңүдёҖеӨ©пјҢ他们еҸҲеҗөиө·жқҘдәҶгҖӮ

еҘ№иҜҙпјҡвҖңжҲ‘жңӘиғҪеҒҡдёҖдёӘеҘҪеҰ»еӯҗе’ҢеҘҪжҜҚдәІгҖӮдҪҶжҲ‘жңүд»Җд№ҲеҠһжі•е‘ўпјҹеӣ дёәж—¶д»ЈиөӢдәҲжҲ‘зҡ„дҪҝе‘ҪпјҢдёҚе…Ғи®ёжҲ‘еҒҡдёҖдёӘж—§ејҸзҡ„иҙӨеҰ»иүҜжҜҚпјҢжӣҙдёҚе…Ғи®ёжҲ‘еҒҡдёҖдёӘдҫқйҷ„дәҺз”·дәәзҡ„е№іеәёеҘідәәвҖқгҖӮ

еҘ№дёҲеӨ«иҜҙпјҡвҖңеҪ“еҲқпјҢжҲ‘д№ҹиҝҪжұӮйқ©е‘ҪзңҹзҗҶпјҢжҺўзҙўдәәз”ҹйҒ“и·ҜпјҢжҲ‘敬дҪ©дҪ зҡ„йқ©е‘ҪзІҫзҘһгҖӮдҪҶдҪ дёҚиғҪеңЁе®¶йҮҢд№ҹжҖ»жғізқҖйқ©е‘ҪпјҢиҖҢдёҚжҠҠдёҲеӨ«гҖҒеӯ©еӯҗж”ҫеңЁеҝғдёҠгҖӮжҲ‘иҜ·й—®пјҡиҝҷж ·зҡ„йқ©е‘Ҫз»ҷжҲ‘еёҰжқҘд»Җд№ҲеҘҪеӨ„пјҹвҖқ

дёҖз•ӘдәүеҗөеҗҺпјҢеҘ№дёҺдёҲеӨ«еҗ„еҘ”дёңиҘҝгҖӮ

дёәжӯӨпјҢеҘ№иҲҚејғдәҶиҮӘе·ұзҡ„е©ҡ姻гҖӮ

дёҺдёҲеӨ«еҲҶејҖеҗҺпјҢеҘ№дёҖзӣҙеҚ•иә«гҖӮжңүдёҖе№ҙпјҢеңЁйҰҷжёҜпјҢеҘ№йҮҮи®ҝдёӯеҚҺжҠ—ж•Ңж–Үиүә家еҚҸдјҡйҰҷжёҜеҲҶдјҡдё»еёӯи®ёең°еұұд№ӢеҗҺпјҢи®ёең°еұұеӨ«дәәжғіз»ҷеҘ№еҪ“зәўеЁҳгҖӮ

еҘ№иҜҙпјҡвҖңжҲ‘еҸӘиғҪе…Ҳж„ҹи°ўеӨ«дәәзҡ„еҘҪж„ҸдәҶгҖӮеӨ«дәәжҳҜдё–з•ҢдёҠжңҖе№ёзҰҸзҡ„еҘідәәпјҢеҜ№зҲұжғ…жҳҜж·ұжңүдҪ“дјҡзҡ„гҖӮзҲұжҳҜеҸҢеҗ‘зҡ„пјҢеҸӘжңүдә’зӣёзңҹиҜҡзҡ„зҲұпјҢжүҚжҳҜдәәзұ»жңҖеңЈжҙҒзҡ„зІҫзҘһз”ҹжҙ»пјҢеҰӮжһңеӢүејәеҮ‘еҗҲеңЁдёҖиө·пјҢе°ұдјҡдҪҝеӨ«еҰ»е…ізі»еҸҳжҲҗеәёдҝ—зҡ„жғ…ж¬ІдјҷдјҙгҖӮжҲ‘зҺ°еңЁе®Ғж„ҝеӯӨзӢ¬ең°з”ҹжҙ»пјҢд№ҹдёҚж„ҝдёҺдёҚз§°еҝғзҡ„з”·дәәеӢүејәеҮ‘еҗҲгҖӮвҖқ

дёҖзӣҙиҮіеҺ»дё–пјҢеҘ№йғҪжІЎжңүеҶҚе©ҡгҖӮ

дёәжӯӨпјҢеҘ№дёҺе”ҜдёҖзҡ„еҘіе„ҝй•ҝжңҹеҲҶзҰ»гҖӮ

еҘіе„ҝйғ‘е…үиҝӘдёүеІҒж—¶пјҢиў«еҘ№еҜ„е…»еҸӢдәәгҖҒзҫҺеӣҪеҘіж•ҷжҺҲеҢ…иҙөжҖқ家гҖӮд№ӢеҗҺпјҢеҘ№жҠҠеҘіе„ҝйҖҒеҲ°е»¶е®үгҖӮеҘіе„ҝдёҠдёӯеӯҰж—¶пјҢеҘ№еңЁзҫҺеӣҪпјӣеҘіе„ҝдёҠеӨ§еӯҰж—¶пјҢеҘ№еңЁдёҠжө·пјӣеҘіе„ҝеҺ»иӢҸиҒ”з•ҷеӯҰж—¶пјҢеҘ№еңЁеҢ—дә¬пјӣеҘ№иҮӘжқҖж—¶пјҢеҘіе„ҝд»ҚеңЁиӢҸиҒ”гҖӮ

дёәжӯӨпјҢеҘ№д»ҺеҚ—еҲ°еҢ—пјҢд»ҺдёңеҲ°иҘҝпјҢд»ҺеӣҪеҶ…еҲ°еӣҪеӨ–пјҢдёҖзӣҙиҫӣиӢҰеҘ”жіўгҖӮ

1928е№ҙжҘҠеүӣз§ҳеҜҶеҠ е…Ҙдёӯе…ұеҗҺпјҢеҘ№е’Ңи°ўеҶ°иҺ№зӯүдҪң家е…ұеҗҢеҸ‘иө·жҲҗз«Ӣдёӯе…ұйҷ„еұһз»„з»ҮвҖ”вҖ”еҢ—ж–№вҖңе·ҰзҝјдҪң家иҒ”зӣҹвҖқгҖӮ

1933е№ҙжҳҘпјҢеҘ№еңЁдёҠжө·еҸӮеҠ дёӯеӣҪе·ҰзҝјдҪң家иҒ”зӣҹпјҢз»“иҜҶдәҶжӣҝдёӯе…ұеҒҡе®Јдј зҡ„зҫҺеӣҪе·ҰзҝјдҪң家еҸІжІ«зү№иҺұгҖӮиҝҷе№ҙз§ӢпјҢеҘ№еӣһеҲ°еҢ—е№іпјҢеҚҸеҠ©дёҖеҗҚзҫҺеӣҪи®°иҖ…зј–иҜ‘дёӯеӣҪзҺ°д»ЈзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙйҖүгҖҠжҙ»зҡ„дёӯеӣҪгҖӢгҖӮиҝҷдёӘзҫҺеӣҪи®°иҖ…е°ұжҳҜеҗҺжқҘеҶҷеҮәдёәдёӯе…ұе”ұиөһжӯҢзҡ„гҖҠиҘҝиЎҢжј«и®°гҖӢзҡ„еҹғеҫ·еҠ -ж–ҜиҜәгҖӮ

1937е№ҙпјҢеҘ№еңЁгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢеҪ“и®°иҖ…пјҢеҗҺйҡҸжҠҘзӨҫеҚ—иҝҒйҰҷжёҜпјҢжҺҘжӣҝиҗ§д№ҫдё»зј–гҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢеүҜеҲҠпјҢи®©иҝҷдёӘе°Ҹе°Ҹзҡ„еүҜеҲҠвҖңзҺҜдёҠз”Іиғ„пјҢжҠ«дёҠжҲҳиўҚвҖқпјҢжҲҗдёәвҖңдёҖеҸӘеҸ·зӯ’вҖқпјҢвҖңдёҖеҸӘжҢӮзқҖзәўз»ёеӯҗеҜ№зқҖеӨӘйҳій«ҳе”ұзҡ„еҸ·зӯ’вҖқгҖӮ

1943е№ҙпјҢеҘ№иҫ—иҪ¬еҲ°иҫҫйҮҚеәҶпјҢ继з»ӯдё»зј–гҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢж–ҮиүәеүҜеҲҠпјҢе…¶жүҚеҚҺеҫ—еҲ°дёӯе…ұйўҶеҜјдәәе‘ЁжҒ©жқҘиөҸиҜҶгҖӮе‘ЁжҢҮзӨәеҘ№д»ҘгҖҠеӨ§е…¬е ұгҖӢз·ЁијҜе…јеӨ–дәӨиЁҳиҖ…зҡ„иә«д»ҪпјҢдёҺзҫҺеӣҪй©»еҚҺдҪҝйҰҶдәәе‘ҳе’ҢзҫҺеӣҪи®°иҖ…иҒ”зі»дәӨеҫҖпјҢеңЁжӯӨжңҹй—ҙпјҢеҘ№з»“иҜҶдәҶзҫҺеӣҪй©»еҚҺдҪҝйҰҶж–°й—»еӨ„дё»д»»иҙ№жӯЈжё…еҚҡеЈ«гҖӮ

當жҷӮиІ»жӯЈжё…жҳҜзҫҺеңӢжҲ°з•Ҙжғ…е ұеұҖжҙҫй§җдёӯеңӢзҡ„иІ иІ¬дәәпјҢзӮәзҚІеҫ—жӣҙеӨҡжғ…е ұпјҢд»–й–Ӣе§ӢиҲҮгҖҢе·ҰжҙҫдәәеЈ«гҖҚдәӨеҫҖпјҢжҘҠеүӣе’Ңйҫ”жҫҺе°ұжҳҜе…¶дёӯзҡ„е…©дҪҚгҖӮеңЁиІ»жӯЈжё…зңјиЈЎпјҢжҘҠеүӣиә«жқҗиӢ—жўқпјҢе®№иІҢз§Җйӣ…гҖӮжҖ§ж јеүӣзғҲпјҢеҘ№йӣ–然гҖҢдёҚе…·йҫ”жҫҺзҡ„йӯ…еҠӣпјҢд№ҹжңӘе…¬й–Ӣд»Ҙе…ұз”ўй»Ёе“Ўзҡ„иә«д»ҪеҮәзҸҫгҖҚпјҢдҪҶжҳҜеҚ»е–ңжӯЎгҖҢд»ҘжӣҙйӢ’еҲ©зҡ„зӯҶиӘҝгҖҚгҖҒеҫһгҖҢжӣҙе»Јй—Ҡзҡ„е“ІеӯёиғҢжҷҜдҫҶжҺўзҙўдёӯеңӢзҡ„еүҚйҖ”е•ҸйЎҢгҖӮгҖҚ

дәӨеҫҖдёӯпјҢд»–еҖ‘е»әз«ӢдәҶжӣёдҝЎиҒҜ繫гҖӮиІ»жӯЈжё…еҫһжҘҠзҡ„дҫҶдҝЎдёӯзҷјзҸҫпјҢеҘ№дёҚеғ…жҳҜеҖӢгҖҢйқһеёёеҡҙиӮ…е’Ңиҷ”иӘ зҡ„и§ҖеҜҹ家гҖҚпјҢиҖҢдё”йӮ„жҳҜдёҖеҖӢеҫҲжңүиҰӢең°зҡ„еҲҶжһҗ家гҖӮд»–з”ҡиҮіж„ҹеҲ°пјҢиҲҮжҘҠйҖІиЎҢгҖҢиЁҺи«–зңҹжҳҜдёҠеёқзөҰжҲ‘зҡ„жҒ©иіңгҖӮеҫ—еҲ°йҖҷйәјдёҖдҪҚжңӢеҸӢжҳҜеӨҡйәје№ёйҒӢгҖӮгҖҚ

иҲҮжӯӨеҗҢжҷӮпјҢиІ»жӯЈжё…иӘҚзӮәеҫһеҗҚеӯ—дёӯд№ҹеҸҜд»ҘзңӢеҮәеҘ№зҡ„зҗҶжғіе’Ңеғ№еҖјеҸ–еҗ‘пјҢеӣ зӮәйҖҷеҖӢгҖҢеүӣгҖҚеӯ—жҳҜиЎЁзӨәгҖҢйӢјгҖҚзҡ„жҖ§ж јпјҢиҖҢжүҖи¬ӮйӢјзҡ„жҖ§ж јпјҢжӯЈжҳҜгҖҢж–ҜеӨ§жһ—зҡ„е№ҪйқҲгҖҚпјҒпјҲеңЁдҝ„иӘһдёӯпјҢгҖҢйӢјгҖҚи®ҖеҰӮж–ҜеӨ§жһ—гҖӮпјү

йҖҷжҷӮеҖҷпјҢжҘҠеүӣиҗҢз”ҹдәҶеҺ»зҫҺеңӢз•ҷеӯёдёҰиҖғеҜҹзҫҺеңӢзӨҫжңғзҡ„еҝөй ӯгҖӮдёҖд№қеӣӣеӣӣе№ҙдёүжңҲгҖӮеңЁиІ»жӯЈжё…е’ҢеҢ…иІҙжҖқзӯүдәәзҡ„幫еҠ©дёӢпјҢеҘ№ж”¶еҲ°е“ҲдҪӣеӨ§еӯёеҘіеӯҗеӯёйҷўзҡ„е…ҘеӯёйҖҡзҹҘжӣёпјҢдёҰзҚІеҫ—зӮәжңҹдёҖе№ҙзҡ„е…ҚиІ»гҖӮ

ж №ж“ҡ當еұҖиҰҸе®ҡпјҢеҮЎеҮәеңӢдәәе“Ўеҝ…й ҲйҖІдёӯеӨ®иЁ“з·ҙеңҳеҸ—иЁ“пјҢдҪҶжҘҠеүӣеҚ»еҜ§иӮҜдёҚеҮәеңӢд№ҹдёҚеҺ»еҸ—иЁ“гҖӮеҫҢдҫҶеңЁиғЎж”ҝд№Ӣзҡ„еҠӘеҠӣдёӢпјҢз”ұи”Јд»Ӣзҹізү№жү№пјҢеҘ№жүҚе…Қж–јеҸ—иЁ“еҺ»дәҶзҫҺеңӢгҖӮеңЁйӮЈиЈЎпјҢеҘ№еҸҲеҜ«дёӢдәҶдёҖжү№зІҫеҪ©зҡ„йҖҡиЁҠпјҢдёҰзөҗжҲҗеҸҰеӨ–дёҖеҖӢйӣҶеӯҗвҖ”вҖ”гҖҠзҫҺеңӢжңӯиЁҳгҖӢгҖӮ

1944пҪһ1948е№ҙпјҢеҘ№жҲҗдёәгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢй©»зҫҺеӣҪзү№жҙҫи®°иҖ…гҖӮж №жҚ®дёӯе…ұзҡ„жҢҮзӨәпјҢеҘ№еҶҷдәҶеӨ§йҮҸжҸӯйңІзҫҺеӣҪиө„жң¬дё»д№үй—®йўҳзҡ„йҖҡи®ҜгҖӮ

еҘ№иҝҳеңЁзҫҺеӣҪжҠҘз•ҢгҖҒж–Үиүәз•Ңе’Ңз ”з©¶иҝңдёңй—®йўҳзҡ„专家еӯҰиҖ…д№Ӣй—ҙеҘ”иө°е‘јеҸ·пјҢеҸҚеҜ№зҫҺеӣҪеңЁз»ҸжөҺдёҠгҖҒеҶӣдәӢдёҠж”ҜжҢҒдёӯеҚҺж°‘еӣҪпјҢдәүеҸ–зҫҺеӣҪеҜ№дёӯе…ұзҡ„еҗҢжғ…гҖӮ

жңҹй—ҙпјҢ1945пҪһ1947е№ҙпјҢеҘ№е…Ҙе“ҲдҪӣеӨ§еӯҰжӢүеҫ·е…ӢеҲ©еӨ«еҘіеӯҗеӯҰйҷўпјҢиҝӣдҝ®ж–ҮиүәгҖӮ

1948е№ҙ11жңҲпјҢеҘ№еҘүдёӯе…ұд№Ӣе‘ҪеӣһеӣҪгҖӮеңЁйҰҷжёҜпјҢеҘ№еҲ©з”ЁжӢ…д»»гҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢзӨҫиҜ„委е‘ҳзҡ„дҫҝеҲ©пјҢе…ЁеҠӣеҒҡгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢжҖ»з»ҸзҗҶиғЎж”ҝд№Ӣе’ҢжҖ»зј–иҫ‘зҺӢиҠёз”ҹзҡ„е·ҘдҪңпјҢдҝғжҲҗжӣҫз»Ҹд»ҘвҖңдёҚе…ҡгҖҒдёҚеҚ–гҖҒдёҚз§ҒгҖҒдёҚзӣІвҖқдёәеҠһжҠҘе®—ж—Ёзҡ„гҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢпјҢиҪ¬еҗ‘еҸҚеҜ№еӣҪж°‘е…ҡпјҢжӢҘжҠӨе…ұдә§е…ҡгҖӮ

еҘ№д»ҺйҰҷжёҜеҢ—дёҠпјҢеҲ°иҫҫиҘҝжҹҸеқЎеҗҺпјҢеҸ—еҲ°дёӯе…ұйўҶеҜјдәәжҜӣжіҪдёңзҡ„жҺҘи§ҒгҖӮ

1949е№ҙеҲқпјҢеҘ№еҘүе‘ҪжҠҠеӨ©жҙҘгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢж”№йҖ жҲҗдёӯе…ұзҡ„гҖҠиҝӣжӯҘж—ҘжҠҘгҖӢпјҢ并жӢ…д»»еүҜжҖ»зј–гҖҒе…ҡ委д№Ұи®°гҖӮ

1949е№ҙ5жңҲпјҢеҘ№еҘүе‘ҪеҚ—дёӢпјҢд»»дёҠжө·гҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢзҡ„еҶӣд»ЈиЎЁпјҢжҠҠиҝҷд»ҪжҠҘзәёд№ҹж”№йҖ жҲҗдёӯе…ұдј еЈ°зӯ’гҖӮ

1949е№ҙ10жңҲ1ж—ҘпјҢеҘ№д»Ҙж–°й—»з•Ңд»ЈиЎЁзҡ„иә«д»ҪеҮәеёӯејҖеӣҪеӨ§е…ёпјҢеҶҷдәҶйҖҡи®ҜгҖҠжҜӣдё»еёӯе’ҢжҲ‘们еңЁдёҖиө·гҖӢгҖӮеҘ№ж»ЎжҖҖдҝЎеҝғең°еҶҷйҒ“пјҡ

вҖңжҲ‘们еҮ еҚғе№ҙжқҘзҡ„еёҢжңӣпјҢжҲ‘们еҮ еҚғе№ҙжқҘзҡ„иҰҒжұӮпјҢиҰҒдёҖдёӘзӢ¬з«ӢгҖҒж°‘дё»гҖҒе’Ңе№ігҖҒз»ҹдёҖгҖҒеҜҢејәдә”иҖ…е…·еӨҮзҡ„еӣҪ家зҡ„иҰҒжұӮвҖ”вҖ”еңЁиҝҮеҺ»еёёеёёдҪҝдәәз§°дёәжҳҜзҷҪеӨ©еӨ§жўҰпјҢжҲ–иҖ…жҳҜе”ұй«ҳи°ғпјҢзҺ°еңЁиҝҷдёӘеҮ еҚғе№ҙзҡ„еӨ§жўҰдёҖе®ҡдјҡе®һзҺ°дәҶгҖӮвҖқ

1950е№ҙпјҢеҘ№еҘүи°ғиҝӣдә¬пјҢд»»еӨ–дәӨйғЁж”ҝзӯ–з ”з©¶е®Өдё»д»»з§ҳд№ҰгҖӮдёҚд№…пјҢи°ғд»»е‘ЁжҒ©жқҘжҖ»зҗҶеҠһе…¬е®Өдё»д»»з§ҳд№ҰгҖӮеҘ№жІЎж—ҘжІЎеӨңпјҢе…Ёеҝғе…Ёж„Ҹдёәе‘ЁжңҚеҠЎпјҢжІЎжңүд»»дҪ•жҖЁиЁҖгҖӮ

дҪҶжҳҜпјҢ1950е№ҙ10жңҲеҘ№еӣ 笔记жң¬дёўеӨұиў«и°ғеҲ°гҖҠдәәж°‘ж—ҘжҠҘгҖӢеҗҺпјҢдёҖзӣҙеҲ°1957е№ҙпјҢеҘ№дәІеҺҶдәҶжҜӣеҸ‘еҠЁзҡ„дёҖж¬ЎеҸҲдёҖж¬Ўж•ҙдәәзҡ„ж”ҝжІ»иҝҗеҠЁгҖӮ

зү№еҲ«жҳҜ1957е№ҙжҜӣеҸ‘еҠЁзҡ„еҸҚеҸіжҙҫиҝҗеҠЁдёӯпјҢи®ёеӨҡи‘—еҗҚзҡ„жҠҘдәәгҖҒдҪң家гҖҒиүәжңҜ家пјҢеҢ…жӢ¬еҘ№зҡ„жңӢеҸӢпјҢйўҶеҜјпјҢеҗҢдәӢпјҢдёҖдёӘжҺҘдёҖдёӘиў«жү“еҖ’пјҢе…ЁеӣҪдёҠдёӢпјҢдәәдәәиҮӘеҚұгҖӮ

иҝҷеңәиҝҗеҠЁпјҢдҪҝеҘ№жӣҫз»ҸзҒ«зғӯзҡ„еҝғпјҢеҸҳеҫ—еҶ°еҮүпјӣйӮЈеҚғе№ҙзҡ„еӨ§жўҰпјҢеҸҳжҲҗдёҖжһ•й»„зІұгҖӮ

дёҠдё–зәӘ30е№ҙд»ЈпјҢдёӯеӣҪе·ҰзҝјдҪң家иҒ”зӣҹжңүдёүеӨ§еҘіи®°иҖ…вҖ”вҖ”еҪӯеӯҗеҶҲгҖҒжөҰзҶҷдҝ®гҖҒжқЁеҲҡгҖӮ

еҲ°1957е№ҙпјҢеҪӯеӯҗеҶҲгҖҒжөҰзҶҷдҝ®йғҪиў«жү“жҲҗеҸіжҙҫгҖӮ

еҘ№дёҚеҫ—дёҚеңЁжү№еҲӨеҪӯеӯҗеҶҲзҡ„дјҡдёҠеҸ‘иЁҖпјҢжҸӯжү№еҘ№еҪ“е№ҙеңЁгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢзҡ„еҗҢдәӢпјҢи·ҹеҘ№дёҖиө·еҮәз”ҹе…Ҙжӯ»зҡ„дёӯе…ұең°дёӢе…ҡе‘ҳеҪӯеӯҗеҶҲгҖӮ

еҲ°1957е№ҙпјҢеҘ№зҡ„зҮ•дә¬еҗҢеӯҰгҖҒеӨҡе№ҙзҡ„жҢҡеҸӢиҗ§д№ҫпјҢд№ҹиў«жү“жҲҗеҸіжҙҫгҖӮ

жҠ—жҲҳеүҚпјҢеҘ№иҜ·иҗ§д№ҫдё»зј–гҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢж–ҮиүәеүҜеҲҠгҖӮд»ҺжӯӨпјҢгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢжҲҗдёәеҸ‘иЎЁе’ҢиҪ¬иҪҪдёӯе…ұж №жҚ®ең°ж–ҮиүәдҪңе“ҒжңҖеӨҡзҡ„дёү家жҠҘеҲҠд№ӢдёҖгҖӮ

1949е№ҙпјҢиҗ§д№ҫе·ІжҺҘеҲ°иӢұеӣҪеү‘жЎҘеӨ§еӯҰзҡ„иҒҳд№ҰгҖӮеңЁжҳҜеҗҰеӣһеӣҪзҡ„й—®йўҳдёҠжӯЈзҠ№иұ«дёҚеҶіж—¶пјҢеҘ№еҠӣеҠқиҗ§д№ҫеӣһеӣҪпјҢдёәвҖңж–°дёӯеӣҪвҖқж•ҲеҠӣгҖӮ

зҺ°еҰӮд»ҠпјҢиҗ§д№ҫд»…д»…еӣ дёәе“Қеә”е…ҡзҡ„еҸ·еҸ¬и®ІдәҶеҮ еҸҘзңҹиҜқпјҢз«ҹиў«жү“е…ҘеҸҚе…ҡеҸҚзӨҫдјҡдё»д№үеҸҚжҜӣжіҪдёңжҖқжғізҡ„еқҸдәәд№ӢеҲ—гҖӮ

еҘ№иҮӘжқҖзҡ„еүҚдёҖеӨ©пјҢдҪңдёәгҖҠдәәж°‘ж—ҘжҠҘгҖӢвҖңеҸҚеҸійўҶеҜје°Ҹз»„вҖқзҡ„第дёүжҠҠжүӢпјҢдёҚеҫ—дёҚеҶҷдёҖзҜҮжү№еҲӨиҗ§д№ҫзҡ„ж–Үз« гҖӮ

гҖҠдәәж°‘ж—ҘжҠҘгҖӢеүҜжҖ»зј–жһ—ж·Ўз§ӢпјҢе°ҶеҘ№зҡ„ж–Үз« дәӨз»ҷзј–иҫ‘еҸ¶йҒҘж ЎеҜ№гҖӮиҝҮдәҶж·ұеӨң23зӮ№пјҢеҝ«ж Ўе®Ңж—¶пјҢеҘ№ж•Ій—ЁиҖҢе…ҘпјҢеҜ№еҸ¶йҒҘзғҰиәҒең°иҜҙпјҡвҖңжІЎж„ҸжҖқпјҢжІЎж„ҸжҖқпјҢдёҚиҰҒеҸ‘иЎЁдәҶгҖӮвҖқ

еҘ№иҮӘжқҖеүҚдёӨеӨ©пјҢеҘ№иў«е®үжҺ’еҲ°ж–ҮиҒ”зӨје ӮеҸӮеҠ жү№ж–—дёҒзҺІгҖҒеҶҜйӣӘеі°гҖҒиүҫйқ’зӯү8дәәзҡ„еӨ§дјҡгҖӮ

еҘ№жҢЁзқҖдёҒзҺІеқҗзқҖгҖӮеҪ“ж—¶пјҢдёҒзҺІжӢҝзқҖжүӢз»ўпјҢдёҚеҒңең°ж“ҰзңјжіӘгҖӮеҘ№еҲҷиЎЁжғ…и°ҷ然пјҢе‘ҶиӢҘжңЁйёЎгҖӮ

еҪ“ж—¶д»»дёӯеӣҪдҪңеҚҸе…ҡжҖ»ж”Ҝд№Ұи®°зҡ„й»ҺиҫӣеҗҺжқҘеӣһеҝҶиҜҙпјҡвҖңжҲ‘е’ҢпјҲдёӯз»„йғЁй•ҝпјүе®үеӯҗж–Үи°ҲеҲ°жқЁеҲҡиҮӘжқҖж—¶пјҢе®үеӯҗж–Үжӣҫз»Ҹй—®иҝҮжҲ‘пјҡвҖҳиҝҷеӨ©ејҖдјҡжңүи°ҒзҹҘйҒ“пјҹвҖҷжҲ‘иҜҙпјҢжҲ‘们дә”дәәе°Ҹз»„зҹҘйҒ“гҖӮе®үеӯҗж–ҮеҸҲй—®пјҡвҖҳиҝҳжңүи°ҒзҹҘйҒ“пјҹвҖҷжҲ‘иҜҙпјҡвҖҳдёӯе®ЈйғЁйғЁй•ҝе’ҢеүҜйғЁй•ҝзҹҘйҒ“гҖӮвҖҷжҲ‘еҸҲиҜҙпјҡвҖҳйғЁй•ҝйҷҶе®ҡдёҖжҳҜж”ҝжІ»еұҖеҖҷиЎҘ委е‘ҳгҖҒеүҜжҖ»зҗҶпјҢд»–дёҚдјҡе№ІиҝҷдёӘдәӢгҖӮвҖҷе®үеӯҗж–ҮеҝҪ然еӨ§еЈ°иҜҙпјҡвҖҳйӮЈе°ұжҳҜе‘Ёжү¬пјҢиӮҜе®ҡжҳҜе‘Ёжү¬йҖҡзҹҘжқЁеҲҡзҡ„пјҢд»–еҸҜиғҪжғіжү©еӨ§жҲҳжһңгҖӮвҖҷвҖқ

е‘Ёжү¬жҳҜж—¶д»»дёӯе®ЈйғЁеүҜйғЁй•ҝпјҢжҜӣеңЁж–Үиүәз•Ңж•ҙдәәжңҖеҮ¶зҡ„жү“жүӢд№ӢдёҖгҖӮеҸҚеҸіиҝҗеҠЁдёӯпјҢиҝҮеҺ»еҸҚеҜ№иҝҮд»–зҡ„пјҢеҜ№д»–дёҚеӨ§е°ҠйҮҚзҡ„пјҢеҢ…жӢ¬дёҚдёҖе®ҡжҳҜдёҚе°ҠйҮҚзҡ„дәәпјҢз»ҹз»ҹйғҪиў«д»–жү“дёӢеҺ»дәҶгҖӮдҪң家йҹҰеҗӣе®ңеңЁеҘ№зҡ„гҖҠжҖқз—ӣеҪ•гҖӢдёӯеҶҷйҒ“пјҢдёғж•ҙе…«ж•ҙпјҢж–Үиүәз•Ңе°ұеү©дёӢд»–пјҲжҢҮе‘Ёжү¬пјүдёҖдёӘвҖңжӯЈзЎ®вҖқзҡ„дәҶпјҒ

е‘Ёжү¬зӮ№еҗҚиҰҒжқЁеҲҡеҸӮеҠ жү№ж–—дёҒзҺІзӯүдәәзҡ„дјҡпјҢи®©жқЁеҲҡдёҚеҜ’иҖҢж —гҖӮ

й»Һеӯҗж–ҮеҶҷйҒ“пјҡвҖңйӮЈз§ҚеңәйқўпјҢдҪҝжқЁеҲҡж„ҹеҲ°еҘ№еҸҜиғҪд№ҹиҰҒеғҸдёҒзҺІйӮЈж ·иў«жү№ж–—пјҢжүҖд»ҘиҮӘжқҖдәҶгҖӮвҖқ

1957е№ҙ6жңҲ9ж—ҘпјҢж Үеҝ—еҸҚеҸіиҝҗеҠЁејҖе§Ӣзҡ„гҖҠдәәж°‘ж—ҘжҠҘгҖӢзӨҫи®әгҖҠиҝҷжҳҜдёәд»Җд№ҲпјҹгҖӢеҸ‘иЎЁзҡ„第дәҢеӨ©пјҢжқЁеҲҡд»ҘвҖңйҮ‘银иҠұвҖқзҡ„笔еҗҚпјҢеңЁгҖҠдәәж°‘ж—ҘжҠҘгҖӢеүҜеҲҠдёҠпјҢеҸ‘иЎЁгҖҠиҜ·и®©жҲ‘д№ҹиҜҙеҮ еҸҘж°”ж„Өзҡ„иҜқеҗ§гҖӢпјҢиҝҷжҳҜеҘ№з”ҹеүҚеҸ‘иЎЁзҡ„жңҖеҗҺдёҖзҜҮж–Үз« гҖӮеҘ№еҶҷйҒ“пјҡ

вҖңејҹ兄们пјҢжҲ‘жғіиө·йӮЈдәӣе№ҙжҲ‘们дёҖиө·еҒҡзҡ„жўҰпјҢдёҚи®әдәә家жҖҺж ·жғіпјҢеҮ дёҮдёҮдәәзҡ„жўҰжғіпјҢдјҡжҳҜеҫҲеӨ§зҡ„еҗ§пјӣйӮЈж—¶еҖҷпјҢзҫҺеӣҪдәәе’Ңең°дё»е®ҳеғҡиө„жң¬зҡ„йһӯеӯҗжҠҪеҫ—жҲ‘们满ең°ж»ҡе‘өпјҢжҲ‘们зҡ„иӢҰжҒјжңүеӨ©йӮЈд№ҲеӨ§пјҢжҲ‘зҡ„жўҰд№ҹжңүеӨ©йӮЈд№ҲеӨ§пјӣеӨ©дёҠйЈһзқҖеӨ§зәўж——еӯҗпјҢеӨ©еёҸе’ҢзғҹеӣұдәӨйўҲжӢҘжҠұпјҢз»•зқҖжҲ‘们зҡ„зәўж——е‘је‘јең°пјҢе‘је‘јең°пјҢе–·еҮәжҲ‘们ејәзғҲзҡ„иҜ—зҜҮвҖ”вҖ”й’ўй“Ғзҡ„зҒ«з„°е’Ңзғҹдә‘пјӣжҲ‘们全з«ҷиө·жқҘдәҶпјҢжҠ¬еҮәдәҶзҙ«иүіиүізҡ„жҷЁжӣҰпјҢиҝҳз»ҷе®ғиө·дәҶдёӘеҗҚеӯ—пјҢеҸ«еҒҡзӨҫдјҡдё»д№үвҖҰвҖҰзӨҫдјҡдё»д№үзҡ„жҙӘжөҒжҠҠдәә们иҪҪйҖҒеҲ°ж°ёиҝңпјҢж°ёиҝңгҖӮиҷҪ然жҲ‘们еҗөжһ¶пјҢдәүе·ҘеҲҶпјҢдәүзҢӘйЈҹпјҢеҸҚеҜ№е®ҳеғҡдё»д№үвҖҰвҖҰеҸҜжҳҜпјҢжІЎжңүе…ұдә§е…ҡе°ұжІЎжңүж–°дёӯеӣҪпјҢжІЎжңүе…ұдә§е…ҡе°ұжІЎжңүзӨҫдјҡдё»д№үгҖӮејҹ兄们пјҢжҲ‘们дёҖиө·еҒҡиҝҮжўҰпјҢеҸҲдёҖиө·жҠҠжўҰеҸҳжҲҗдәҶз”ҹжҙ»гҖӮйҡҫйҒ“иҝҷдёҖеҲҮйғҪй”ҷдәҶеҗ—пјҹйҡҫйҒ“жҲ‘们еҒҡжўҰд№ҹеҒҡй”ҷдәҶеҗ—пјҹвҖқ

вҖңйҡҫйҒ“жҲ‘们еҒҡжўҰд№ҹеҒҡй”ҷдәҶеҗ—пјҹвҖқиҝҷеҺӢжҠ‘е·Ід№…гҖҒд»Һеҝғеә•иҝёеҸ‘еҮәзҡ„жғҠеӨ©дёҖй—®пјҢжҲ–и®ёжӯЈд»ЈиЎЁдәҶеҘ№жҠӣејғдёӘдәәзҡ„дёҖеҲҮдёәе…ұдә§дё»д№үеҘӢж–—зҡ„зҗҶжғіз ҙзҒӯгҖӮ

еҲҶжһҗВ·е°Ҹз»“

дҪңдёәдёҖдёӘжҠҠдёҖеҲҮйғҪзҢ®з»ҷе…ҡзҡ„еҝ иҜҡеҘіе„ҝпјҢжқЁеҲҡжӣҫз»ҸиҜҡеҝғиҜҡж„Ҹең°зӣёдҝЎпјҡдёӯе…ұжҳҜвҖңдёҖдёӘдёәиҮӘз”ұе’Ңе°ҠдёҘпјҲеҮ еҚғе№ҙжқҘ他们д»ҺжңӘеҫ—еҲ°иҝҮзҡ„иҮӘз”ұе’Ңе°ҠдёҘпјүиҖҢиҝӣиЎҢж–—дәүзҡ„дјҹеӨ§ж°‘ж—Ҹзҡ„еҢ–иә«вҖқгҖӮ

дҪҶжҳҜпјҢд»Һдёӯе…ұе»әж”ҝеҗҺејәиҝ«зҹҘиҜҶеҲҶеӯҗиҮӘжҲ‘зҫһиҫұзҡ„вҖңжҖқжғіж”№йҖ иҝҗеҠЁвҖқпјҢеҲ°1957е№ҙвҖңеј•иӣҮеҮәжҙһвҖқпјҢ然еҗҺдёҖзҪ‘жү“е°Ҫзҡ„еҸҚеҸіжҙҫиҝҗеҠЁпјҢеҘ№иӢҰиӢҰиҝҪеҜ»зҡ„иҮӘз”ұеңЁе“ӘйҮҢпјҹе°ҠдёҘеҸҲеңЁе“ӘйҮҢпјҹ

зҗҶжғіеҺҹжҳҜй•ңдёӯиҠұпјҢдёҖз”ҹеҘӢж–—е…ЁзҷҪжҗӯгҖӮ

жқЁеҲҡз»қжңӣдәҶпјҢеҸӘеҘҪдёҖжӯ»дәҶд№ӢгҖӮ

пјҲ2пјүдёўеӨұж©ҹеҜҶзӯҶиЁҳжң¬пјҢе·ҘдҪңеӨұиҒ·пјҢеӨұеҺ»зёҪзҗҶдҝЎд»»пјҢиў«иӘҝйӣўеҙ—дҪҚгҖӮ

жҜӣжіҪдёңзҡ„еӨ§з§ҳиғЎд№”жңЁжҢҒжӯӨиҜҙжі•гҖӮ

1950е№ҙ10жңҲпјҢдҪңдёәе‘ЁжҒ©жқҘзҡ„з§ҳд№ҰпјҢжқЁеҲҡдёўдәҶдёҖдёӘйҮҚиҰҒзҡ„笔记жң¬пјҢйҮҢйқўжңүдёҖдәӣе…ҡзҡ„жңәеҜҶгҖӮдёәжӯӨпјҢеҘ№еҗ‘е‘ЁжҒ©жқҘиҜ·жұӮеӨ„еҲҶгҖӮе‘ЁиҜҙпјҢ笔记жң¬дёҚдјҡдёўеҲ°иҝңеӨ„пјҢдјҡжүҫеҲ°зҡ„гҖӮеҺҹжқҘпјҢжҚЎеҲ°з¬”и®°жң¬зҡ„дәәе·ІжҠҠе®ғдәӨз»ҷе‘ЁпјҢе‘Ёе·ІзңӢиҝҮйҮҢйқўзҡ„еҶ…е®№гҖӮ

笔记жң¬еҶ…пјҢдёҚд»…жңүе…ҡзҡ„жңәеҜҶпјҢиҝҳжңүжқЁеҲҡдёҺзҫҺеӣҪй©»еҚҺдҪҝйҰҶж–°й—»еӨ„дё»д»»иҙ№жӯЈжё…дәІеҜҶдәӨеҫҖзҡ„еҶ…е®№пјҢжңүеҘ№е’Ңиҙ№жӯЈжё…зҡ„иҒ”зі»ж–№ејҸгҖӮ

е‘ЁжҒ©жқҘе°ҶдёҠиҝ°жғ…еҶөе‘ҠиҜүдёӯеӨ®з»„з»ҮйғЁй•ҝе®үеӯҗж–ҮпјҢиҰҒд»–жүҫжқЁеҲҡи°ҲиҜқпјҢе°ҶеҘ№и°ғеҲ°гҖҠдәәж°‘ж—ҘжҠҘгҖӢеҪ“еүҜжҖ»зј–иҫ‘пјҢз®ЎеӣҪйҷ…е®Јдј гҖӮ

иҷҪжҳҜе№ізә§и°ғеҠЁпјҢдёҖеҲҮеҫ…йҒҮдёҚеҸҳпјҢжқЁеҲҡиҝҳжҳҜеҫҲйҡҫиҝҮгҖӮеҘ№зҹҘйҒ“пјҢе‘ЁжҒ©жқҘе’Ңе…ҡдёӯеӨ®дёҚдҝЎд»»еҘ№дәҶгҖӮ

еҸҚеҸіиҝҗеҠЁдёҖжқҘпјҢеҘ№жӢ…еҝғдёӯе…ұеҖҹжӯӨж•ҙеҘ№пјҢдёҖж—¶жғідёҚејҖпјҢиҮӘжқҖдәҶгҖӮ

иҝҷ件дәӢеҸ‘з”ҹеңЁдёғе№ҙеүҚпјҢиҷҪ然еҜ№еҘ№йҖ жҲҗдёҖе®ҡиҙҹйқўеҪұе“ҚпјҢд№ҹеҸҜиғҪжҳҜе…¶иҮӘжқҖзҡ„еҺҹеӣ д№ӢдёҖпјҢдҪҶдёҚеә”иҜҘжҳҜдё»еӣ гҖӮ

пјҲ3пјүеӣ з—…иҜҙгҖӮй•·жңҹеҸ—з—…з—ӣжҠҳзЈЁпјҢдёҚе Әе…¶иӢҰгҖӮ

жҘҠеүӣзҡ„зҫҺеӣҪеҘҪеҸӢиҙ№жӯЈжё…жҢҒиҝҷз§ҚиҜҙжі•гҖӮ

1955е№ҙпјҢеҘ№дёҚе№ёйҒӯйҒҮдёҖеңәиҪҰзҘёпјҢйҖ жҲҗдёҘйҮҚзҡ„и„‘йңҮиҚЎгҖӮеҢ»жІ»еҗҺпјҢд»ҚжңүеҗҺйҒ—з—ҮпјҢз»ҸеёёеӨҙз—ӣпјҢж— жі•жӯЈеёёе·ҘдҪңгҖӮеҘ№дёҚеҫ—дёҚиҜ·з—…еҒҮпјҢеҲ°е№ҝдёңд»ҺеҢ–гҖҒжқӯе·һз–—е…»пјҢдҪҶз–—ж•ҲдёҚдҪігҖӮ

иҙ№жӯЈжё…еҲҶжһҗиҜҙпјҡвҖңеҘ№еҸ‘зҺ°еҘ№зҡ„еӨ§и„‘йҒӯеҸ—зҡ„жҚҹеқҸеҰӮжӯӨдёҘйҮҚпјҢеҶҚд№ҹдёҚиғҪеҒҡжңүз”Ёзҡ„е·ҘдҪңдәҶгҖӮеҘ№иҮӘжқҖдәҶгҖӮвҖқ

дҪҶжҳҜпјҢжҚ®еҘ№еңЁжҠҘзӨҫзҡ„еҗҢдәӢи®ІпјҢеҘ№иҮӘжқҖеүҚпјҢеҮәеёӯдјҡи®®гҖҒж’°зЁҝгҖҒеӨ„зҗҶзЁҝ件зӯүпјҢйғҪз®—жӯЈеёёгҖӮиҝҷиҜҙжҳҺз—…жғ…е№Іжү°е№¶дёҚеӨ§гҖӮ

жқЁеҲҡдёҺиҙ№жӯЈжё…зҡ„з»“зјҳ

иҙ№жӯЈжё…иҝҪеҝҶжқЁеҲҡпјҢжқЁеҲҡпјҲ1905пҪһ1957пјүпјҢзҘ–зұҚж№–еҢ—жІ”йҳіпјҢз”ҹдәҺжұҹиҘҝиҗҚд№ЎгҖӮ1943е№ҙдёҺиҙ№жӯЈжё…и§Ғйқўж—¶38еІҒпјҢе·ІжҳҜеЈ°иӘүеҚ“и‘—зҡ„гҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢж–Үиүәзј–иҫ‘пјҢдёҺеҪӯеӯҗеҶҲпјҢжөҰзҶҷдҝ®гҖҒжҲҲжү¬е№¶з§°ж–°й—»з•ҢвҖңеӣӣеӨ§еҗҚж—ҰвҖқгҖӮеҘ№е‘ҠиҜүиҙ№жӯЈжё…иҮӘе·ұжҲҗй•ҝдәҺзҲ¶жҜҚеӨұе’Ң家еәӯпјҢеҫҲж—©е°ұжңүвҖңз”·еҘіе№ізӯүвҖқж„ҸиҜҶгҖӮ

иҙ№жӯЈжё…иҝҪеҝҶе“ҒиҜ„жқЁеҲҡпјҡ

гҖҢеҘ№дёҚе…·йҫҡжҫҺзҡ„йӯ…еҠӣпјҢиҲҮжҲ‘дәӨеҫҖд№ҹжңӘе…¬ејҖд»Ҙе…ұдә§е…ҡе‘ҳзҡ„иә«еҲҶеҮәзҺ°пјҢдҪҶжҳҜеҘ№д»Ҙжӣҙй”ӢеҲ©зҡ„笔и°ғгҖҒжӣҙе№ҝйҳ”зҡ„е“ІеӯҰиғҢжҷҜжқҘжҺўзҙўдёӯеӣҪзҡ„еүҚйҖ”й—®йўҳгҖӮиҝҷе°ұжҳҜжқЁеҲҡгҖӮгҖҚ

зҰ»е©ҡеҗҺеҘ№дёҖзӣҙжІЎжңүеҶҚе©ҡгҖӮ

дёәжӯӨпјҢеҘ№дёҺе”ҜдёҖзҡ„еҘіе„ҝй•ҝжңҹеҲҶзҰ»гҖӮ

еҘіе„ҝйғ‘е…үиҝӘдёүеІҒж—¶пјҢиў«еҘ№еҜ„е…»еҸӢдәәгҖҒзҫҺеӣҪеҘіж•ҷжҺҲеҢ…иҙөжҖқ家гҖӮд№ӢеҗҺпјҢеҘ№жҠҠеҘіе„ҝйҖҒеҲ°е»¶е®үгҖӮеҘіе„ҝдёҠдёӯеӯҰж—¶пјҢеҘ№еңЁзҫҺеӣҪпјӣеҘіе„ҝдёҠеӨ§еӯҰж—¶пјҢеҘ№еңЁдёҠжө·пјӣеҘіе„ҝеҺ»иӢҸиҒ”з•ҷеӯҰж—¶пјҢеҘ№еңЁеҢ—дә¬пјӣеҘ№иҮӘжқҖж—¶пјҢеҘіе„ҝд»ҚеңЁиӢҸиҒ”гҖӮ

дёәжӯӨпјҢеҘ№д»ҺеҚ—еҲ°еҢ—пјҢд»ҺдёңеҲ°иҘҝпјҢд»ҺеӣҪеҶ…еҲ°еӣҪеӨ–пјҢдёҖзӣҙиҫӣиӢҰеҘ”жіўгҖӮ

1928е№ҙз§ҳеҜҶеҠ е…Ҙдёӯе…ұеҗҺпјҢеҘ№е’Ңи°ўеҶ°иҺ№зӯүдҪң家е…ұеҗҢеҸ‘иө·жҲҗз«Ӣдёӯе…ұйҷ„еұһз»„з»ҮвҖ”вҖ”еҢ—ж–№вҖңе·ҰзҝјдҪң家иҒ”зӣҹвҖқгҖӮ

1933е№ҙжҳҘпјҢеҘ№еңЁдёҠжө·еҸӮеҠ дёӯеӣҪе·ҰзҝјдҪң家иҒ”зӣҹпјҢз»“иҜҶдәҶжӣҝдёӯе…ұеҒҡе®Јдј зҡ„зҫҺеӣҪе·ҰзҝјдҪң家еҸІжІ«зү№иҺұгҖӮиҝҷе№ҙз§ӢпјҢеҘ№еӣһеҲ°еҢ—е№іпјҢеҚҸеҠ©дёҖеҗҚзҫҺеӣҪи®°иҖ…зј–иҜ‘дёӯеӣҪзҺ°д»ЈзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙйҖүгҖҠжҙ»зҡ„дёӯеӣҪгҖӢгҖӮиҝҷдёӘзҫҺеӣҪи®°иҖ…е°ұжҳҜеҗҺжқҘеҶҷеҮәдёәдёӯе…ұе”ұиөһжӯҢзҡ„гҖҠиҘҝиЎҢжј«и®°гҖӢзҡ„еҹғеҫ·еҠ -ж–ҜиҜәгҖӮ

1937е№ҙпјҢеҘ№еңЁгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢеҪ“и®°иҖ…пјҢеҗҺйҡҸжҠҘзӨҫеҚ—иҝҒйҰҷжёҜпјҢжҺҘжӣҝиҗ§д№ҫдё»зј–гҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢеүҜеҲҠпјҢи®©иҝҷдёӘе°Ҹе°Ҹзҡ„еүҜеҲҠвҖңзҺҜдёҠз”Іиғ„пјҢжҠ«дёҠжҲҳиўҚвҖқпјҢжҲҗдёәвҖңдёҖеҸӘеҸ·зӯ’вҖқпјҢвҖңдёҖеҸӘжҢӮзқҖзәўз»ёеӯҗеҜ№зқҖеӨӘйҳій«ҳе”ұзҡ„еҸ·зӯ’вҖқгҖӮ

1943е№ҙпјҢеҘ№иҫ—иҪ¬еҲ°иҫҫйҮҚеәҶпјҢ继з»ӯдё»зј–гҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢж–ҮиүәеүҜеҲҠпјҢе…¶жүҚеҚҺеҫ—еҲ°дёӯе…ұйўҶеҜјдәәе‘ЁжҒ©жқҘиөҸиҜҶгҖӮе‘ЁжҢҮзӨәеҘ№д»Ҙзј–иҫ‘гҖҒи®°иҖ…иә«д»ҪпјҢдёҺзҫҺеӣҪй©»еҚҺдҪҝйҰҶдәәе‘ҳе’ҢзҫҺеӣҪи®°иҖ…иҒ”зі»гҖӮеңЁжӯӨжңҹй—ҙпјҢеҘ№з»“иҜҶдәҶзҫҺеӣҪй©»еҚҺдҪҝйҰҶж–°й—»еӨ„дё»д»»иҙ№жӯЈжё…гҖӮ

1944пҪһ1948е№ҙпјҢеҘ№жҲҗдёәгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢй©»зҫҺеӣҪзү№жҙҫи®°иҖ…гҖӮж №жҚ®дёӯе…ұзҡ„жҢҮзӨәпјҢеҘ№еҶҷдәҶеӨ§йҮҸжҸӯйңІзҫҺеӣҪиө„жң¬дё»д№үй—®йўҳзҡ„йҖҡи®ҜгҖӮ

еҘ№иҝҳеңЁзҫҺеӣҪжҠҘз•ҢгҖҒж–Үиүәз•Ңе’Ңз ”з©¶иҝңдёңй—®йўҳзҡ„专家еӯҰиҖ…д№Ӣй—ҙеҘ”иө°е‘јеҸ·пјҢеҸҚеҜ№зҫҺеӣҪеңЁз»ҸжөҺдёҠгҖҒеҶӣдәӢдёҠж”ҜжҢҒдёӯеҚҺж°‘еӣҪпјҢдәүеҸ–зҫҺеӣҪеҜ№дёӯе…ұзҡ„еҗҢжғ…гҖӮ

жңҹй—ҙпјҢ1945пҪһ1947е№ҙпјҢеҘ№е…Ҙе“ҲдҪӣеӨ§еӯҰжӢүеҫ·е…ӢеҲ©еӨ«еҘіеӯҗеӯҰйҷўпјҢиҝӣдҝ®ж–ҮиүәгҖӮ

1948е№ҙ11жңҲпјҢеҘ№еҘүдёӯе…ұд№Ӣе‘ҪеӣһеӣҪгҖӮеңЁйҰҷжёҜпјҢеҘ№еҲ©з”ЁжӢ…д»»гҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢзӨҫиҜ„委е‘ҳзҡ„дҫҝеҲ©пјҢе…ЁеҠӣеҒҡгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢжҖ»з»ҸзҗҶиғЎж”ҝд№Ӣе’ҢжҖ»зј–иҫ‘зҺӢиҠёз”ҹзҡ„е·ҘдҪңпјҢдҝғжҲҗжӣҫз»Ҹд»ҘвҖңдёҚе…ҡгҖҒдёҚеҚ–гҖҒдёҚз§ҒгҖҒдёҚзӣІвҖқдёәеҠһжҠҘе®—ж—Ёзҡ„гҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢпјҢиҪ¬еҗ‘еҸҚеҜ№еӣҪж°‘е…ҡпјҢжӢҘжҠӨе…ұдә§е…ҡгҖӮ

еҘ№д»ҺйҰҷжёҜеҢ—дёҠпјҢеҲ°иҫҫиҘҝжҹҸеқЎеҗҺпјҢеҸ—еҲ°дёӯе…ұйўҶеҜјдәәжҜӣжіҪдёңзҡ„жҺҘи§ҒгҖӮ

1949е№ҙеҲқпјҢеҘ№еҘүе‘ҪжҠҠеӨ©жҙҘгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢж”№йҖ жҲҗдёӯе…ұзҡ„гҖҠиҝӣжӯҘж—ҘжҠҘгҖӢпјҢ并жӢ…д»»еүҜжҖ»зј–гҖҒе…ҡ委д№Ұи®°гҖӮ

еңЁйҮҚеәҶж—¶жңҹпјҢеҸ—е‘ЁжҒ©жқҘеҷЁйҮҚпјҢеңЁе…¶йўҶеҜјдёӢеҒҡз»ҹдёҖжҲҳзәҝе·ҘдҪңгҖӮдёҺиҙ№жӯЈжё…жҲҗдёәеҘҪеҸӢгҖӮ1944е№ҙе№ҙиөҙзҫҺе°ұиҜ»е“ҲдҪӣеӨ§еӯҰпјҢе…јгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢй©»зҫҺзү№жҙҫе‘ҳпјҢ并дёәдёӯе…ұд»ҺдәӢеӣҪйҷ…з»ҹжҲҳгҖӮ

1948е№ҙ9жңҲпјҢеӣһйҰҷжёҜпјҢжӢ…д»»гҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢзӨҫиҜ„委е‘ҳгҖӮдҝғжҲҗгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢиҪ¬еҗ‘дёӯе…ұе’ҢзҺӢиҠёз”ҹеҢ—дёҠпјҢжҠҠеӨ©жҙҘгҖҠеӨ§е…¬жҠҘгҖӢж”№з»„жҲҗдәҶгҖҠиҝӣжӯҘж—ҘжҠҘгҖӢпјҢеҗҺжӢ…д»»гҖҠиҝӣжӯҘж—ҘжҠҘгҖӢеүҜжҖ»зј–иҫ‘гҖӮ

1950е№ҙпјҢд»»дёӯеҚҺдәәж°‘е…ұе’ҢеӣҪеӨ–дәӨйғЁж”ҝзӯ–з ”з©¶е§”е‘ҳдјҡдё»д»»з§ҳд№ҰгҖӮ1950е№ҙ10жңҲеә•пјҢиҪ¬д»»е‘ЁжҒ©жқҘжҖ»зҗҶеҠһе…¬е®Өдё»д»»з§ҳд№ҰгҖӮ

иҮӘжқҖжңҖеҗҺдёӨеӨ©пјҡ

иҮӘжқҖеүҚдёӨеӨ©пјҢжқЁеҲҡеҮәеёӯвҖңдёҒйҷҲеҸҚе…ҡйӣҶеӣўвҖқжү№еҲӨеӨ§дјҡпјҢзҺӢеәңеӨ§иЎ—пјҲзҺӢеәңдә•еӨ§иЎ—еҢ—ж®өпјүдёӯеӣҪж–ҮиҒ”еӨ§зӨје ӮпјҢ800дҪҷдәәпјҢеә§ж— иҷҡеёӯпјҢжқЁеҲҡжҢЁеқҗдёҒзҺІиә«ж—ҒпјҢзӣ®зқ№еҜ№дёҒзҺІгҖҒеҶҜйӣӘеі°вҖңеҺҶеҸІй”ҷиҜҜвҖқзҡ„дёҘеҺүжү№еҲӨгҖӮеҘ№еҪ“然дјҡжғіеҲ°иҮӘе·ұ1932е№ҙи„ұе…ҡгҖҒ1950е№ҙдёўжң¬гҖӮ

иҮӘжқҖеүҚдёҖеӨ©(10жңҲ6ж—Ҙ)пјҢдҪңдёәгҖҠдәәж°‘ж—ҘжҠҘгҖӢвҖңеҸҚеҸійўҶеҜје°Ҹз»„вҖқ第дёүжҠҠжүӢпјҢеҘ№еҶҷдәҶдёҖзҜҮжү№еҲӨиҗ§д№ҫзҡ„д№ҰйқўеҸ‘иЁҖпјҢеҫҲжңҙе®һпјҢи°ғеӯҗдёҚй«ҳпјҢжІЎжңүж— йҷҗдёҠзәІпјҢеҸӘжҳҜ规еҠқиҖҒеҸӢиҗ§д№ҫзңӢй—®йўҳдёҚиҰҒеӨӘзүҮйқўгҖӮеүҜжҖ»зј–жһ—ж·Ўз§ӢдәӨзј–иҫ‘еҸ¶йҒҘж ЎеҜ№е°Ҹж ·гҖӮиҝҮдәҶ23зӮ№пјҢеҝ«ж Ўе®Ңж—¶пјҢжқЁеҲҡж•Ій—ЁиҖҢе…ҘпјҢеҜ№еҸ¶йҒҘзғҰиәҒең°иҜҙпјҡвҖңжІЎж„ҸжҖқпјҢжІЎж„ҸжҖқпјҢдёҚиҰҒеҸ‘иЎЁдәҶгҖӮвҖқеҸ¶йҒҘеӣһзӯ”еҒҡдёҚдәҶдё»пјҢжһ—ж·Ўз§ӢдәӨзҡ„д»»еҠЎгҖӮжқЁеҲҡиҜҙеӣһ家еҗҺдјҡз»ҷжһ—ж·Ўз§Ӣжү“з”өиҜқгҖӮеҸ¶йҒҘзңӢеҘ№жҖҒеәҰеқҡеҶіпјҢзӯ”еә”жҳҺеӨ©дёҖе®ҡиҪ¬е‘Ҡжһ—ж·Ўз§ӢпјҢеҠқеҘ№ж—©зӮ№еӣһ家休жҒҜгҖӮи§ҒеҘ№дёҖдәәиө°пјҢдёҚз”ҡж”ҫеҝғпјҢеҸ¶йҒҘжү¶еҘ№дёӢжҘјеӣһ家гҖӮ

жҲ‘йҷӘеҘ№еҲ°е®¶еӨ§й—ЁеҸЈпјҢеҘ№еҸҢжүӢжҠ“дҪҸжҲ‘зҡ„жүӢдёҚж”ҫпјҢеҘҪеғҸиҰҒиҜҙд»Җд№ҲпјҢдҪҶжІЎжңүиҜҙгҖӮ

ж¬Ўж—Ҙжё…жҷЁпјҢе…¶е«ӮеҸ‘зҺ°еҘ№жӯ»еңЁеәҠдёҠгҖӮе…ҡе‘ҳиҮӘжқҖпјҢдёӯе…ұдёҖеҗ‘и§ҶдёәеҸӣе…ҡгҖӮеҸ¶йҒҘиҜҙпјҡ

жҲ‘еҝғйҮҢзҡ„й—®еҸ·жҳҜпјҡйҡҫйҒ“еҘ№зҡ„жӯ»е’ҢвҖңеҸҚеҸіжҙҫвҖқж–—дәүйҖ жҲҗзҡ„жһҒдёҚжӯЈеёёгҖҒдәәдәәиҮӘеҚұзҡ„дёҘеі»ж”ҝжІ»еұҖйқўж— е…іпјҹеҪ“ж—¶зӨҫдјҡдёҠзҡ„еӨҙйқўдәәзү©пјҢеҢ…жӢ¬и‘—еҗҚжҠҘдәәгҖҒдҪң家гҖҒиүәжңҜ家зӯүзӯүпјҢи®ёеӨҡдәәиў«жү“жҲҗвҖңеҸіжҙҫеҲҶеӯҗвҖқпјҢе…¬д№ӢдәҺдј—пјҢе…¶дёӯжңүеҘ№еӨҡе№ҙе…ұеӨ„зҡ„иҖҒеҗҢдәӢе’ҢзӣёзҹҘзҡ„жңӢеҸӢпјҢйҡҫйҒ“еҜ№еҘ№жІЎжңүи§ҰеҠЁпјҹвҖҰвҖҰеҘ№жҳҜдёӘж”ҝжІ»ж•Ҹж„ҹжҖ§еҫҲејәпјҢжңүжғ…жңүд№үзҡ„еҲҡејәеҘіжҖ§пјҢеңЁеҪ“ж—¶жғ…еҶөдёӢпјҢеҘ№еҸӘжңүжІүй»ҳгҖӮиҝҷжҳҜжҲ‘иҮӘе·ұеҜ№иҮӘе·ұеҝғйҮҢй—®еҸ·зҡ„еӣһзӯ”гҖӮ

иҗ§д№ҫеҲ’вҖңеҸіжҙҫвҖқпјҢжқЁеҲҡеҚҒеҲҶе°ҙе°¬пјҢд№ҹж— жі•жҺҘеҸ—гҖӮ1949е№ҙпјҢжҳҜеҘ№з«ӯеҠӣжӢүеҠқиҝҷдҪҚзҮ•дә¬еҗҢеӯҰвҖңеӣһеӣҪжңҚеҠЎвҖқгҖӮе…¶ж—¶пјҢиҗ§д№ҫеңЁйҰҷжёҜжҺҘеҲ°еү‘жЎҘеӨ§еӯҰиҒҳд№ҰгҖӮзҺ°еңЁиҮӘе·ұзҡ„вҖңеҘҪеҝғвҖқдҪҝиҗ§д№ҫеҫ—дәҶвҖңжҒ¶жҠҘвҖқпјҢиҝҳиҰҒеҮәжүӢжү№еҲӨиҗ§д№ҫпјҢжӯЈзӣҙзҡ„жқЁеҲҡеҰӮдҪ•жҺҘеҸ—иҝҷдёҖдәӢе®һпјҹдҪҶз»„з»ҮжӯЈејҸе®ҡжҖ§пјҢиҗ§д№ҫе·ІвҖңеҸівҖқпјҢеҘ№ж— еҠӣеӣһеӨ©пјҢеҸӘиғҪйҖүжӢ©вҖңеӣһйҒҝвҖқгҖӮеҠ дёҠеҮәеёӯжү№ж–—дёҒгҖҒеҶҜеӨ§дјҡпјҢдә§з”ҹдёҚиүҜиҒ”жғігҖӮе®үеӯҗж–ҮеҲҶжһҗжқЁеҲҡиҮӘжқҖеҺҹеӣ пјҢи®Өдёәдёӯе®ЈйғЁеүҜйғЁй•ҝГ—Г—пјҲдј°и®Ўе‘Ёжү¬пјүжғівҖңжү©еӨ§жҲҳжһңвҖқпјҢж•…йҖҡзҹҘжқЁеҲҡеҮәеёӯдёҒйҷҲжү№ж–—дјҡвҖ”вҖ”

йӮЈз§ҚеңәйқўдҪҝжқЁеҲҡж„ҹеҲ°еҘ№еҸҜиғҪд№ҹиҰҒеғҸдёҒзҺІйӮЈж ·иў«жү№ж–—пјҢжүҖд»ҘиҮӘжқҖдәҶгҖӮе…¶е®һи°ғеҠЁжқЁеҲҡзҡ„е·ҘдҪңпјҢдәӢжғ…е°ұеӨ„зҗҶдәҶпјҢдёҚйңҖиҰҒжү№ж–—еҘ№гҖӮ

жқЁеҲҡиҮӘжқҖпјҢз—…жғ…еӣ зҙ дёҚеӨ§гҖӮиҮӘжқҖеүҚпјҢеҘ№еҮәеёӯдјҡи®®гҖҒж’°зЁҝгҖҒжҲӘеӣһжү№иҗ§зЁҝ件зӯүпјҢиҜҙжҳҺз—…жғ…е№Іжү°е№¶дёҚеӨ§пјҢеҸҜд»ҘжҺ’йҷӨгҖӮвҖңдёўжң¬иҜҙвҖқжҲ–дёәиҜёеӣ д№ӢдёҖпјҢ然з»қйқһдё»еӣ пјҢдәӢйҡ”дёғе№ҙпјҢдҪ•иҮідәҺдёәд№ӢиҮӘжқҖпјҹвҖңж”ҝжІ»иҜҙвҖқеә”иҜҘжҳҜдё»еӣ пјҢиӮғеҸҚд»ҘжқҘзҡ„й«ҳеҺӢж°ӣеӣҙпјҢеҸҚеҸіиҝҗеҠЁеҸҲеҰӮжӯӨжҡҙзғҲйҮҺиӣ®пјҢдәәйҷ…е…ізі»жІЎжі•зңӢдәҶпјҢжӯЈзӣҙзҡ„жқЁеҲҡж— жі•з»§з»ӯвҖңеҲҡејәвҖқпјҢеӣ еҺҢдё–иҖҢејғдё–гҖӮвҖңж”ҝжІ»иҜҙвҖқд№ӢжүҖд»Ҙй•ҝжңҹдёҚиў«жҺҘеҸ—пјҢжҲ–жӣ°й•ҝжңҹеӣһйҒҝпјҢеҪ“然жҳҜжңүйңҖиҰҒеӣһйҒҝзҡ„еҺҹеӣ вҖ”вҖ”еІӮйқһеҗҰе®ҡвҖңдјҹеӨ§зҡ„еҸҚеҸіиҝҗеҠЁвҖқпјҹе°ұжҳҜдёәеҸіжҙҫе№іеҸҚпјҢдҪҶвҖңеҸҚеҸіиҝҗеҠЁвҖқд»Қе®ҡжҖ§вҖңеҝ…иҰҒвҖқгҖӮ

1940е№ҙд»Јж–°й—»з•ҢвҖңеӣӣеӨ§еҗҚж—ҰвҖқпјҢ1957е№ҙе…ЁеҶӣиҰҶжІЎгҖӮеҪӯеӯҗеҶҲгҖҒжөҰзҶҷдҝ®гҖҒжҲҲжү¬вҖңеҲ’еҸівҖқпјҢжқЁеҲҡиҮӘжқҖгҖӮиҝҷдёҖйӣҶдҪ“йҷ…йҒҮпјҢй—®еҸ·еһӮз©әпјҢиҙЁз–‘жҜӣж—¶д»Јзҡ„вҖңжҝҖжғ…зҮғзғ§вҖқгҖӮ

еңЁж–Үз« зҡ„жңҖеҫҢпјҢжҲ‘еҖ‘дёҚеҰЁеӣһйҰ–зңӢдёҖзңӢжҘҠеүӣзҡ„жҲҖж„ӣгҖҒж„ӣжғ…гҖҒе©ҡ姻пјҢз”ұжӯӨеҸҜиҰӢйӮЈеҖӢжҷӮд»Јзҡ„зҹҘиӯҳеҲҶеӯҗжҺҘеҸ—е·Ұзҝјйқ©е‘ҪжҖқжҪ®жҠ•иә«йқ©е‘ҪпјҢйҖІиҖҢжҲҗзӮәдёҖеҖӢйқ©е‘Ҫзҡ„зҗҶжғідё»зҫ©иҖ…зҡ„и„ҲзөЎгҖӮ

жҘҠеүӣзҡ„ж”№еҗҚиҲҮе”ҜжңүдёҖж¬Ўзҡ„е©ҡ姻з ҙиЈӮ

е°‘еҘіж—¶д»Јзҡ„жқЁеҲҡзҲұдёҠдәҶеҘ№йқ©е‘Ҫзҡ„еҗҜи’ҷиҖҒеёҲпјҢдёҫжӯўж–ҮиҙЁеҪ¬еҪ¬йўҮжңүеӯҰиҖ…йЈҺеәҰзҡ„жһ—жәҗгҖӮд»–жҳҜеҪ“е№ҙжӯҰжұүеӯҰз”ҹиҝҗеҠЁзҡ„йўҶеҜјдәәд№ӢдёҖпјҢеҸӮеҠ иҝҮеҢ—дјҗжҲҳдәүгҖӮеҢ—дјҗеҶӣж”»еҚ жӯҰжұүеҗҺпјҢд»–еҸ—з»„з»Ү委жҙҫжҗһеҶңж°‘иҝҗеҠЁпјҢиҙҹиҙЈз»„з»Үи®ӯз»ғеҶңж°‘жӯҰиЈ…гҖӮ1927е№ҙ7жңҲпјҢжұӘзІҫеҚ«е…¬ејҖеҸӣеҸҳеүҚеӨ•пјҢжһ—жәҗзӘҒ然еӨұиёӘдәҶгҖӮд№ӢеҗҺжҚ®зҹҘжғ…иҖ…иҜҙпјҢд»–жҳҜиў«еҸҚеҠЁеҲҶеӯҗжҠ“дҪҸпјҢз”Ёйә»иўӢиЈ№зқҖдёўеҲ°й•ҝжұҹйҮҢпјҢзүәзүІдәҶгҖӮеҸҜиҰӢ當жҷӮеӣҜе…ұе…©й»Ёй¬ҘзҲӯзҡ„ж®ҳй…·жҖ§гҖӮзҺ°е®һжҳҜж®Ӣй…·зҡ„гҖӮйҖҷжҳҜжҘҠеүӣзҡ„дёҖж®өеҲ»йӘЁй“ӯеҝғзҡ„и®°еҝҶпјҢд№ҹжҳҜеҘ№зҡ„еҲқжҲҖгҖӮ

гҖҖгҖҖ1928е№ҙпјҢжқЁеҲҡеңЁзҮ•дә¬еҠ е…ҘдёӯеӣҪе…ұдә§е…ҡгҖӮеңЁзҮ•еӨ§еӨ–ж–Үзі»иҜ»д№Ұжңҹй—ҙпјҢеҘ№з§ҜжһҒд»ҺдәӢйқ©е‘Ҫж–ҮеҢ–е·ҘдҪңпјҢеҸӮеҠ е·Ұзҝјж–ҮиүәиҝҗеҠЁпјҢжҳҜеҢ—ж–№ вҖңе·ҰиҒ”вҖқзҡ„еҸ‘иө·дәәе’Ңз»„з»ҮиҖ…д№ӢдёҖгҖӮдёҺжҪҳжј еҚҺгҖҒи°ў

еҶ°иҺ№гҖҒеӯҷеёӯзҸҚзӯүдҪң家дәӨеҫҖгҖӮиҝҷдёҖжңҹй—ҙпјҢеҢ—еӨ§з»ҸжөҺзі»з”·з”ҹйғ‘дҫғзғӯзғҲиҝҪеҘ№пјҢжҖ§ж јиұӘзҲҪзҡ„жқЁеҲҡй—®пјҡ

дҪ зңҹзҡ„зҲұжҲ‘еҗ—пјҹжҲ‘жңүжҲ‘зҡ„еҝ—еҗ‘е’ҢиҝҪжұӮпјҢеҸҲжңүз”·дәәиҲ¬иұӘзҲҪзҡ„жҖ§ж јпјҢжҲ‘еҸҜдёҚжҳҜдёҖдёӘиҙӨеҰ»иүҜжҜҚеһӢзҡ„еҘідәәе•ҠгҖӮ

йғ‘дҫғдҝЎиӘ“ж—Ұж—Ұпјҡ

еҸӘиҰҒдҪ зӯ”еә”жҲ‘пјҢжҺҘеҸ—жҲ‘зҡ„зҲұпјҢиҝҷе°ұжҳҜжҲ‘зҡ„е№ёзҰҸпјҢеҲ«зҡ„жҲ‘дёҚи®ЎиҫғгҖӮ

1932е№ҙз§ӢпјҢжқЁеҲҡзҮ•дә¬жҜ•дёҡеүҚж”№еҗҚвҖңеҲҡвҖқпјҢиЎЁжҳҺжҖқжғіеҖҫеҗ‘вҖ”вҖ”ж–ҜеӨ§жһ—иҜҙе…ұдә§е…ҡе‘ҳе…·жңүвҖңй’ўвҖқзҡ„иҙЁйҮҸгҖӮиҙ№жӯЈжё…иҜҙиҝҷдёҖж”№еҗҚжҳҜвҖңж–ҜеӨ§жһ—зҡ„е№ҪзҒөвҖқгҖӮ

жҜ•дёҡдёҚд№…пјҢжқЁеҲҡе«Ғз»ҷйғ‘дҫғпјҢе©ҡеҗҺз”ҹиӮІдёҖеҘігҖӮеӣ дёҺе…ҡе°Ҹз»„й•ҝиөҢж°”пјҢжқЁеҲҡи„ұе…ҡпјҢдҪҶдёҖзӣҙеҸӮеҠ дёӯе…ұең°дёӢжҙ»еҠЁгҖӮ1933е№ҙжҳҘпјҢжқЁеҲҡиөҙжІӘпјҢеҸӮеҠ вҖңе·ҰиҒ”вҖқпјҢз»“иҜҶеҸІжІ«зү№иҺұгҖӮжҳҜе№ҙз§ӢпјҢеә”зҮ•дә¬ж–°й—»зі»ж•ҷеёҲзҲұеҫ·ж јВ·ж–ҜиҜәйӮҖиҜ·пјҢеӣһеҢ—е№ідёҺиҗ§д№ҫдёҖиө·еҚҸеҠ©ж–ҜиҜәзј–иҜ‘дёӯеӣҪзҺ°д»ЈзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙйҖүгҖҠжҙ»зҡ„дёӯеӣҪгҖӢпјҢдёӯеӣҪе·Ұзҝјж–ҮеӯҰиҫғж—©иҜ‘жң¬пјҢиҜ‘д»ӢйІҒиҝ…гҖҒиҢ…зӣҫгҖҒе·ҙйҮ‘зӯүдәәдҪңе“ҒпјҢдәҰ收е…ҘжқЁеҲҡиӢұж–Үе°ҸиҜҙгҖҲж—Ҙи®°жӢҫйҒ—гҖүпјҲеҗҺиҜ‘дёӯж–ҮпјҢж”№еҗҚгҖҲиӮүеҲ‘гҖү)гҖӮ1935е№ҙпјҢжқЁеҲҡзҝ»иҜ‘иӢұеӣҪеҘідҪң家з®ҖВ·еҘҘж–ҜдёҒзҡ„гҖҠеӮІж…ўдёҺеҒҸи§ҒгҖӢпјҢе•ҶеҠЎеҚ°д№ҰйҰҶеҮәзүҲгҖӮжӯӨеҗҺпјҢжқЁеҲҡеңЁжҠҘеҲҠеҸ‘иЎЁзҹӯзҜҮе°ҸиҜҙгҖҒиҜ—жӯҢгҖҒж•Јж–Үе’Ңж–ҮиүәиҜ„и®әгҖӮ

1936е№ҙпјҢжқЁеҲҡдёҺдёҲеӨ«еҸӮеҠ йЎҫйўүеҲҡдё»жҢҒзҡ„гҖҠеӨ§дј—зҹҘиҜҶгҖӢжқӮеҝ—гҖӮвҖңдёғВ·дёғвҖқеҗҺпјҢжқЁеҲҡйҮҚж–°еҠ е…Ҙдёӯе…ұпјҢиҫ—иҪ¬жӯҰжұүгҖҒдёҠжө·пјҢз§ҜжһҒж•‘дәЎпјҢдёүеІҒеҘіе„ҝйғ‘е…үиҝӘеҜ„е…»еҸӢдәәеҢ…иҙөжҖқ家гҖӮз”ұдәҺдёҺйғ‘дҫғеңЁжҖ§ж јж°”иҙЁгҖҒдҝЎд»°иҝҪжұӮдёҠеӯҳеңЁе·®ејӮпјҢеӨ«еҰҮиЈӮз—•йҡҫејҘгҖӮжқЁеҲҡеҶіе®ҡйҡҸе·Ұзҝјж–ҮеҢ–дәәеҚ—дёӢпјҢдёӯеӨ®й“¶иЎҢиҒҢе‘ҳзҡ„йғ‘дҫғеҲҷиҰҒйҡҸеҚ•дҪҚиҪ¬з§»зҰҸе»әж°ёе®үгҖӮеӨ«еҰҮдәүжү§дёҚдёӢпјҢжқЁеҲҡжіӘжӣ°пјҡ

жҲ‘зҹҘйҒ“дҪ еҜ№жҲ‘жңүж„Ҹи§ҒпјҢжҲ‘жңӘиғҪеҒҡдёҖдёӘеҘҪеҰ»еӯҗе’ҢеҘҪжҜҚдәІгҖӮдҪҶжҲ‘жңүд»Җд№ҲеҠһжі•е‘ўпјҹеӣ дёәж—¶д»ЈиөӢдәҲжҲ‘зҡ„дҪҝе‘ҪпјҢдёҚе…Ғи®ёжҲ‘еҒҡдёҖдёӘж—§ејҸзҡ„иҙӨеҰ»иүҜжҜҚпјҢжӣҙдёҚе…Ғи®ёжҲ‘еҒҡдёҖдёӘдҫқйҷ„дәҺз”·дәәзҡ„е№іеәёеҘідәәпјҢе…ідәҺиҝҷдёҖзӮ№пјҢеҪ“ж—¶жҲ‘дёҚжҳҜе°ұеЈ°жҳҺдәҶеҗ—пјҹ

йғ‘дҫғеӣһ敬пјҡ

жқЁеҲҡеҗҢеҝ—пјҢжҲ‘еҸҜ敬зҡ„йқ©е‘Ҫ家пјҢжҲ‘зҹҘйҒ“еңЁйқ©е‘Ҫзҡ„еӨ©е№ідёҠпјҢжҲ‘зҡ„еҲҶйҮҸжҜ”дҪ иҪ»гҖӮжғіеҪ“еҲқпјҢжҲ‘д№ҹиҝҪжұӮйқ©е‘ҪзңҹзҗҶпјҢжҺўзҙўдәәз”ҹйҒ“и·ҜпјҢжҲ‘敬дҪ©дҪ зҡ„йқ©е‘ҪзІҫзҘһгҖӮдҪҶдҪ дёҚиғҪеңЁе®¶йҮҢд№ҹжҖ»жғізқҖйқ©е‘ҪпјҢиҖҢдёҚжҠҠдёҲеӨ«гҖҒеӯ©еӯҗж”ҫеңЁеҝғдёҠгҖӮжҲ‘иҜ·й—®пјҢиҝҷж ·зҡ„йқ©е‘Ҫз»ҷжҲ‘еёҰжқҘд»Җд№ҲеҘҪеӨ„пјҹ

жқЁеҲҡеӣһжҺ·пјҡ

иҮӘз§ҒпјҢеҸҜиҖ»зҡ„иҮӘз§ҒгҖӮйғ‘дҫғе…Ҳз”ҹпјҢжІЎжғіеҲ°еӣҪйҡҫеҪ“еӨҙпјҢдҪ дјҡиҜҙеҮәиҝҷж ·зҡ„иҜқпјҢжҲ‘жӣҝдҪ зҫһ愧гҖӮ既然жҲ‘们еңЁи®ӨиҜҶдёҠжңүеҲҶжӯ§пјҢж„ҹжғ…дёҠеҸҲдә§з”ҹдәҶж— жі•ејҘеҗҲзҡ„иЈӮз—•пјҢйӮЈиҝҳдёҚеҰӮеҝ«еҲҖж–©д№ұйә»пјҢзҷ»жҠҘзҰ»е©ҡгҖӮ

йғ‘дҫғдёҚеҗҢж„Ҹзҷ»жҠҘпјҢжңүжҚҹйўңйқўгҖӮд»ҺжӯӨпјҢеҲҶйҒ“жү¬й•іпјҢеҗ„еҘ”дёҖж–№гҖӮ1943е№ҙпјҢйғ‘дҫғеңЁзҰҸе»әж°ёе®үжӯ»дәҺж—ҘжңәиҪ°зӮёгҖӮ

пјҲйӯҒзңҒеұұеҜЁВ·еҢҜйӣҶж•ҙзҗҶз·Ёз®ёпјү

еҗҺиЁҳпјҡ зҗҶжғідё»д№үиҖ…жҢҮе–„дәҺиҝҗз”Ёзӣҙи§үеҺ»и®ӨиҜҶдё–з•ҢпјҢиҝҗз”Ёжғ…ж„ҹеҺ»еҜ№дё–з•ҢдҪңеҮәеҲӨж–ӯзҡ„дәәгҖӮ зҗҶжғідё»д№үжҳҜй«ҳдәҺзҺ°е®һ并иғҪи°ғж ЎзҺ°е®һзҡ„дёҖз§ҚжҖқжғіеҖҫеҗ‘гҖӮ

йқ©е‘ҪзҗҶжғідё»д№үиҖ…дёәд№ӢзҢ®иә«зҡ„зҗҶжғіеӨҡжҳҜеҲ«дәәе·Із»Ҹжһ„йҖ е’ҢжҸҸз”»еҘҪдәҶзҡ„пјҢдёҚз®ЎжҳҜдҪ•з§ҚдҝЎд»°гҖҒдё»д№үгҖҒзҗҶеҝөжҲ–е®—ж•ҷпјҢйғҪжҳҜдёҖз§Қд№ҢжүҳйӮҰпјҢдёҖз§Қи¶…еҮәзҺ°е®һз”ҹжҙ»д№ӢдёҠзҡ„дёңиҘҝгҖӮ

зҗҶжғідё»д№үиҖ…еҸӘйңҖи®ӨеҗҢиҝҷдёҖзҗҶжғіпјҢ并зӯ”еә”иҙЎзҢ®еҮәиҮӘе·ұзҡ„жҖқжғіз”ҡиҮіз”ҹе‘ҪпјҢдҫҝиғҪжҚўеҸ–иҝҷзҗҶжғіжүҖжүҝиҜәзҡ„иөӢдәҲ他们зҡ„з”ҹе‘Ҫзҡ„ж„Ҹд№үгҖӮиҝҷж ·пјҢзҗҶжғідё»д№үиҖ…з”ҹе‘Ҫзҡ„иғҪйҮҸе°ұжүҫеҲ°дәҶеҜ„жүҳгҖӮ

гҖҖгҖҖ

д»ҺжҳҜеҗҰеқҡжҢҒзӢ¬з«ӢжҖқиҖғзҡ„и§’еәҰжқҘзңӢпјҢзҗҶжғідё»д№үиҖ…зҡ„еҜ№з«ӢйқўжҳҜдёӘдәәдё»д№үиҖ…пјҢжһҒз«Ҝзҡ„дёӘдәәдё»д№үиҖ…ж°ёиҝңжҳҜе…ұдә§дё»д№үдҝЎд»°иҖ…зҡ„жӯ»ж•ҢпјҢеҜ№жҒҗжҖ–дё»д№үд№ҹеҗҢж ·ж·ұжҒ¶з—ӣз»қгҖӮиҝҷжҳҜз”ұдёӘдәәдё»д№үиҖ…зҡ„зү№еҫҒеҶіе®ҡзҡ„гҖӮдёӘдәәдё»д№үиҖ…жҳҜжү§зқҖең°еҝ дәҺиҮӘе·ұеҗҢж—¶еҸҲе°ҠйҮҚеҲ«дәәзҡ„дәәгҖӮеӣ дёәеҜ№иҮӘе·ұзҡ„зңҹе®һе’Ңеҝ иҜҡпјҢд»–еҜ№дё–з•ҢжҠұзқҖдёҖз§ҚжҖҖз–‘зҡ„жҖҒеәҰпјҢд»–дёҚзӣёдҝЎиў«зҒҢиҫ“иў«е‘ҠзҹҘзҡ„жүҖи°“зңҹзҗҶпјҢеҜ№жқғеЁҒе—Өд№Ӣд»Ҙйј»пјҢиҖҢеқҡжҢҒз”ұиҮӘе·ұе°ҶдәӢ件зҡ„иЎЁзҡ®дёҖеұӮеұӮеүҘејҖпјҢи®ӨиҜҶеҲ°йҮҢйқўзҡ„е®һиҙЁпјҢиҝҷе°ұжҳҜжҲ‘们常иҜҙзҡ„дёҚж”ҫејғзӢ¬з«ӢжҖқиҖғгҖҒжңүејәзғҲиҮӘжҲ‘ж„ҸиҜҶзҡ„дёҖзҫӨдәәпјҢжҳҜжұӮзҹҘж¬Іж—әзӣӣгҖҒеӢӨеӯҰдёҚеҖҰгҖҒжҖқиҖғдёҚжӯўзҡ„йӮЈзҫӨдәәгҖӮжұӮзҹҘе’ҢжҖқиҖғпјҢжҳҜдёӘдәәдё»д№үиҖ…з”ҹе‘ҪдёӯиғҪйҮҸзҡ„еҜ„жүҳгҖӮдёӘдәәдё»д№үиҖ…пјҢиҜҙзҷҪдәҶе°ұжҳҜвҖңжү§зқҖдәҺзӢ¬з«ӢжҖқиҖғзҡ„дәәвҖқгҖӮ

йҖҡйҒҺе°ҚжҘҠйӢјзҡ„дёҖз”ҹ經жӯ·дёҺж•…дәӢпјҢи®“дәәйҷ·е…Ҙж·ұж·ұзҡ„жІүжҖқпјҢеӣ зӮәеҘ№зҡ„и·Ҝеҫ‘иҲҮ當е№ҙе№ҙиј•зҡ„дёӯеңӢзҹҘиӯҳеҲҶеӯҗпјҢиҲҮжҲ‘еҖ‘зҡ„еүҚиј©пјҢжңүеӨӘеӨҡзӣёдјјпјҢеӣ зӮәд»–еҖ‘жңҖеҫҢйғҪйҒёж“Үиө°иҝӣйқ©е‘Ҫзҡ„зҗҶжғідё»зҫ©зҡ„еӨ§жҪ®дёӯвҖҰгҖӮ

иҖҢжңҖеҫҢзҡ„зөҗжһңпјҢжҲ‘еҖ‘йҖҷд»ЈдәәйғҪзңӢеҲ°дәҶгҖӮ

пҪһйӯҒзңҒеұұеҜЁВ·дёҚеҝҳжӯ·еҸІ