【“日本一年” 在日本结识邓楚白~何兹全先生自述】~ 魁省山寨·蒙城老張

蒙城老張-101698 04/03 52344.0/1

《「日本一年」在日本结识邓楚白》~何茲全先生自述

(来源自“大时代的小人物”)

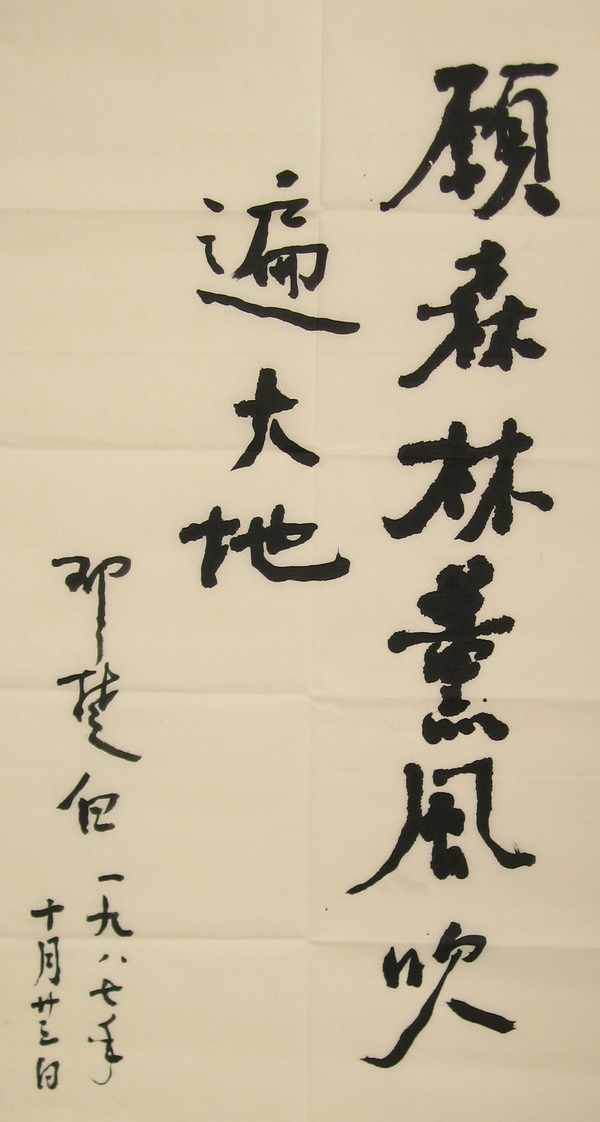

「在日本的感触,使我清醒。这已是日本侵华战争的前夕。人家全国上下,紧张勤奋地劳动着,我们还悠悠闲闲,昏昏大睡。蒋介石还在剿共,大打内战。我忽然清醒了。此时不是读书时,此地不是读书地!」

~何兹全先生自述

【日本一年】

去東京

1935年北京大学毕业后,傅斯年老师本来约我去中央研究院历史语言研究所。这是很多大学历史系毕业生求之不得的职业。因为仙槎大哥(何思源)已说了送我去日本留学,那时下意识里还有崇洋思想,留学日本,也比留在国内好。说老实话,我那时连“历史语言”研究所的意思都不清楚,以为是研究历史上的语言的。后来到我要到史语所时,才知道我当年是多么愚蠢。

暑假期间,我回菏泽家里看了看父母,就经济南从青岛坐船出国了。同行的有朱建业(俊岑)、赵文蕴和孙镇南。朱俊岑已去日本一年,暑假回国的,我们三人是跟着他去的。那时出国似乎还没有许多繁琐的手续,行前只去了一趟济南的日本领事馆,就去日本了。

船不大,日本船,忘記叫什麼「丸」,客人也不多,我們就在甲板上鋪了幾個辅位,上面有船篷,也不怕風雨,大家有說有笑的,他們暈船的,就吃咸菜,我也不暈船。說笑聊天外就是看大海,第一次坐船看大海,景色很是新奇。

船好像是到了长崎,要停船卸貨,旅客們可以上岸去市區觀光遊玩,我們四個連跳帶跑的快速上了岸,靠海的一面是街的背後,背後是街頭輔面,穿過小巷走進大街,啊!又是一番景象,別是一番天地,風景如畫,和中國的景色決然不同,滿街招幌,五顏六色,日本婦女,梳著高髫,身穿和服,腳踏履板,真象到了仙國。這是對日本國的第一眼印象。對日本第一眼的印象,以后就再也沒有了。我懷疑我們到的不是長崎,而是一個日本小城鎮,比較樸實,還保留著一些日本傳統風俗習慣風格,但船也不可以在小城鎮停靠卸貨的。

到东京,即住进诹访町诹访Hotel。朱俊岑大约原就住在这里,他和老板娘很熟。诹访Hotel是个方形木建筑,四边建筑,中间是庭院,两层楼房,每边约有四五间房向中开门。楼上一圈是长廊,凭栏可以看院子里花草。我们四人都住楼上,我和镇南住一间,日本席铺地,进屋脱鞋。一人一个书桌,看书累了,就往席上一躺。被褥都在壁橱里,晚上睡觉才取出,生活非常简单。

我就在这里住了大半年。

这个地方靠近高田马场。马场是个长方形的大场地,长约四五百米,宽约二三百米。马场的一头有个高大的像土墙样的土山,有四五层楼高,上面宽约二米,高高低低,可以行人。

几十年来,我非常怀念那个地方。

1992年六七月间,作为东京大学东洋史研究所的访问学者,我到了东京。有一天,由尾形教授的研究生汪诗伦女士(台湾学生)陪同,去寻访了旧居。当年那一带是日本式木建筑居民区,而今已是高楼大厦。我脑子里唯一的坐标高田马场已毫无影踪。

䃼習日語

在北大我学过日语,但学得不好。到日本后,仍须先补学日语。当时为华人补习日语的有个“同文学校”,但在神田区,离我住的地方高田马场相当远。高田马场附近正好也有个日语补习学校,我们就就近入学了。

教师约四五十岁,高身量,不胖,中文说得很好。日语变格比较复杂,他讲得非常清楚。我们有两门课,一门日语语法,一门日本散文选。我语法学得很好,各种变格都学得清清楚楚。散文,仍取在中国的办法——背诵。

不久,我就练习着翻译文章。我译过道端良秀先生的一篇关于唐代寺院组织和管理的文章,寄至杨中一兄编的《益世报》(或《华北日报》)史学副刊上发表。

學習很緊張。

深山迷路

在日本學習一年,很少到外出游玩,只有一次外出去東京郊外去參觀一個水庫。

我們四個人是買的來回東京的車票,水庫游人很多,我們也玩得盡興。后來玩玩走走,走到一片森林裏面,遇到一個老農,問他去東京的路,他說不清,我們就信步前行,越走越迷路,越走越不見人,我們就撿起路邊的一片石頭,拿起往上一拋,落地后石頭尖端指向那方,我們就往哪方前進,哪知石頭所指的方向,正好與東京方向相反,天慢慢黑下來了,正好碰见一人,問去東京方向,那人大笑,告訴我們走反了,越走將越遠,我們馬上掉轉頭走,走呀走,終於走出了山地,來到平地,看到了車軌,順着車軌尋找車站,找到一個車站,一問,離我們回東京的那個車站還很遠,要補票,但是我們的口袋裏都沒有錢,沒有辦法,只好順着鐵轨走向我們回程的那個車站,走呀走,走到了。等呀等,等到車來了。我們回到東京諏訪Hotel, 已是深夜。

拖著疲倦的身子,睡!

結識鄧楚白

我們住進諏訪Hotel 不久,我发现一个广东青年,他也住在诹访Hotel里面,他不懂普通話,我不懂廣東話,很少交談。住屋相鄰,出入常常相遇,也就有了點頭之交。后來,又慢慢交談,知道他是廣東人,叫鄧楚白。1935年我是24歲,我是大學畢業,楚白是高中畢業,去日本讀大學,他大約比我小四五歲。當時廣東人去日本讀書和去北京,每年費用都差不多。他就選擇去了日本的路。

在接觸中,我發現他思維敏捷,對國內國際政治形勢有深刻的見地,是一個進步青年,我很喜歡他,相識時短,相知頗深。短時間內就成了很談得來十分相投的朋友。

1935年我回國時,我帶了一部《辭源》,在國内是容易得到的,在日本對他十分有用,我便留贈給他作為紀念。

抗日戰爭爆發,我們就失去了聯繫。

二十世纪五十年代初,大约1951年左右,我突然接到邓楚白的信,他到北京来了,住在东单什么地方,我去看他,他在青年部工作。他说,抗战爆发后,他回到广东,后来就在东江纵队打游击。我也说了我的情况,一直都在国民党系统下工作。1947年去了美国,1950年回国,在北师大历史系教书。他说:“我知道你是国民党,但我从你的思想行为判断你,一定会留在新中国的。”

以后,邓楚白调海军部工作,常有来往,感情深厚。他调外地,也常有书信往来。

又后一个时期,联系慢慢减少。我反对贪污,反对腐败,思想感情有些过激。中国共产党出现邓小平路线,我是由衷地支持的。但是对苏联斯大林主义路线,以及中国共产党跟着苏联所奉行的那一段时间路线,我是反对的,是持批评态度的。我怕我的思想影响他,使他在军中的工作受到影响,便慢慢减少了通信。

思想变化

日本人给我最深刻的印象是生活得勤劳而紧张。社会上你看到、接触到的人,都和赶庙会样地忙忙碌碌。对比之下,当时在北京看到的是街头上悠悠闲闲拿着鸟笼散步的人,是争权夺利的人,是釜中游鱼!

一般没有到过中国,不懂中日关系的日本人,对中国人还很亲,称中国人为“民国人”。说起西方人,有反感,称之为“洋鬼子”。有一位取、送衣服的洗衣人,和我们混得很熟,现在已忘了他的名字。他很活泼,来取衣物时有时也聊聊天。有一次就谈到中日间可能发生战争,可能在战场上和他相遇:“呀!这不是某某君吗?!”于是相对大笑,很有趣。大笑的背后,也很凄惨,友好的人民为什么要打仗呢?谁主宰日本人民的命运?日本军国主义!

我们吃不惯日本饭,也很少到街上中国饭馆吃饭。中国饭馆一般有中国“定食”(预先做好的中国饭),很不好吃,我们一般就用老板娘家的厨房做饭吃。我们边做边吃,老板娘边看边学,说我们的饭香,好吃,开玩笑对朱俊岑说:“我要年轻几十年,就嫁给你!”

也有对中国不友好的人,大多是到过中国的人,特别是日本浪人。他们轻视中国,看不起中国人,说中国人是东亚病夫。有一次我们在高田马场散步,走在高土墙上,适巧一个日本浪人在训练狗,在土墙上埋有什么东西,要狗去找。那浪人远远地喊,大约是叫我们让开,我们听不见,也没听懂。后来,他也上了土墙,恶狠狠地盯着我们,嘴里说什么日本话,大约是骂人的脏话,很不礼貌。

1935年12月,日本少壮派军人发动政变,杀害了日本首相。

此时我正在东京。这天晚饭以后,忘了有什么事,我乘有轨电车去神田区。后来发现,街上气氛不对,路人惶惶,行色紧张。我也紧张起来,赶快乘车回返住处。车上人很少,车开得很快,更增加了紧张感。事后,才知是日本少壮军人发动了政变。

政变失败,死了几个大臣,杀了几个少壮军人。后来多少年,看过一个日本电影,描绘这一幕。有一个镜头是杀那几个少壮派军人:一排人,蒙着眼,坐在地上,手臂绑在身后的木桩上,面对行刑的持枪人;行刑之前一刻,那些少壮军人大喊:天皇万岁!天皇万岁!

在日本的感触,使我清醒。这已是日本侵华战争的前夕。人家全国上下,紧张勤奋地劳动着,我们还悠悠闲闲,昏昏大睡。蒋介石还在剿共,大打内战。我忽然清醒了。此时不是读书时,此地不是读书地!

但既然来了,又当如何?!我心情乱,极端苦闷。思想也渐趋明了,认为蒋介石是千古罪人。这时,是我感情上开始亲近中国共产党的时期,认为共产党人是爱国的,剿共就是屠杀爱国者,这是不能容忍的。

那段时间,我开始出现神经衰弱,不能看书,甚至谈话稍久,对面人说些什么也记不住。稍后,又出现胃消化不良,胃饱胀,吃不下东西。

1936年4月,我决定回国了。既然神经衰弱不能读书,自然也不能担负繁重工作,休息第一。

回国路线已很模糊,大约是先由东京坐火车去长崎,再换轮船去塘沽,经天津到北京。同学朋友送我去东京车站,快进站的地方,一个朋友的女友坐在长椅上在那里等我们。使我惊奇的是那位女士正一只腿放在另一只腿上坐在那里吸烟。这是我第一次看见女士在街头吸烟。

船到渤海湾口时,遇到大风。船开进旅顺口避风。旅顺口是军港,但没有一点军港气氛。日本船开进去,停泊在港内,没人管,没人问,静悄悄,天下太平无事。第二天,风平浪静,日本船又开走,仍是无人问,无人管!

P.S:

~人物简介:

《何兹全先生的简介》

何兹全(1911年9月7日-2011年2月15日),原名何思九,字子全,后改名兹全,山东菏泽人。著名历史学家。高中在山东省立六中(今菏泽一中)学习。1935年在北平大学(今北京大学)史学系毕业后,去日本留学,翌年因病回国。曾师从傅斯年、陈寅恪。1939—1940年接受中英庚款董事会的专款资助,在中央大学历史系研究魏晋南北朝史,并在该系讲授“中国通史”课。1941—1944年任国民党中央训练委员会编审。1944年秋任中央研究院历史语言研究所助理研究员。1947年赴美国,在纽约哥伦比亚大学读书,并受约翰霍普金斯大学资助,协助法兰西斯教授将范文澜著《中国通史简编》翻译为英文。1950年抗美援朝战争发生后回国,在北京师范大学任教,先后任副教授、教授,兼任魏晋南北朝研究室主任。主要致力于研究汉唐经济史、兵制史、寺院经济和魏晋南北朝史几个方面,是我国魏晋封建说的创始者和代表者。其子何芳川(1939年-2006年)曾于1996至2002年担任北京大学副校长。

~人物简介:

《海军首长 邓楚白政委简介》

邓楚白:中国人民解放军海军政治部主任。历任广东东江纵队江北支队政委,中南军区广东海防部队副政委兼政治部主任,中国人民解放军海军青年部部长,海军航空兵政委,旅顺海军基地政委,东海舰队副政委。是中国海军,海军航空兵部队,海军舰队,海军基地主要创建者和建设者之一。

中国人民解放军海军军史上,真正意义上指挥打响人民海军在海上实施战役的第一枪的海军指挥官是开国大校邓楚白。 邓楚白主任是中国人民解放军开国将校中为数不多的具有高等学历的儒将,从抗日战争开始一直战斗在战争第一线的中共高级指挥官,有东江抗日英雄,海军“儒将”之称。

~魁省山寨

后记:

这是一段当代中国文人识於微时的佳话。

而且更是近代中国历史交替中,年轻的中国知识分子在大时代中的选择历程,这里面有太多的佳话与故事。还是留给我的大哥哥 大姐姐们去叙说。

我选录推荐何兹全先生的自述部分,回忆描写记录他在日本这时期的短暂历程,由此引发何邓俩人的个人友谊佳话,而北师大首任校长又与何邓双方都有不寻常的典故和故事。

何邓两个人一个是文人,一个是将军,看似完全没有任何交集,但大时代的洪流却偏偏将两人紧紧的连在了一起。

在文革时期,俩位前辈双方都受到了人生的磨难和坎坷。他们都顽强面对,笑看人生。从而对国家民族有更加深刻的认识和思考,给我们后人留下了许多宝贵的精神财富。

当下的年轻人对国产电视剧《亮剑》相当熟悉,剧中有一段描写李云龙和他的老丈人田老先生的一些文化冲突,思想冲突和见解的认识不同。对中共高级将领李云龙等从战火中走出来的部份执政者当然如此。但是不要忘记如丁伟将军等这批有着深度思考和思想意识超前的将军,显然对田老先生的历史文化见识,与对国内国际形势有着不同的观察见解,是有认同与吸收的。

文艺作品来源于真实生活,中共高级将领与高级知识分子的佳话故事,可以说是数不胜数。

他们都是我们这个民族在这个大时代中,互相影响 互相交集,互相缠绕,互相推动,这种历史纠缠的特殊时代关系,进而推动着整个国家社会的前进與发展。

他们留下佳话!

他们留下故事!

致敬中华民族的知识分子!

致敬充满理想主义的革命者!

[玫瑰][玫瑰][玫瑰]

[合十][合十][合十]

~魁省山寨·蒙城老張