гҖҗжӯ·еҸІеӣһйЎ§пјҡж–Үйқ©жҷӮжңҹйҷіеһЈеӨ§её«жұӮж•‘дҝЎгҖ‘пҪһ йӯҒзңҒеұұеҜЁВ·йӯҒзңҒиҖҒејө

и’ҷеҹҺиҖҒејө-101698 05/31 62174.0/1

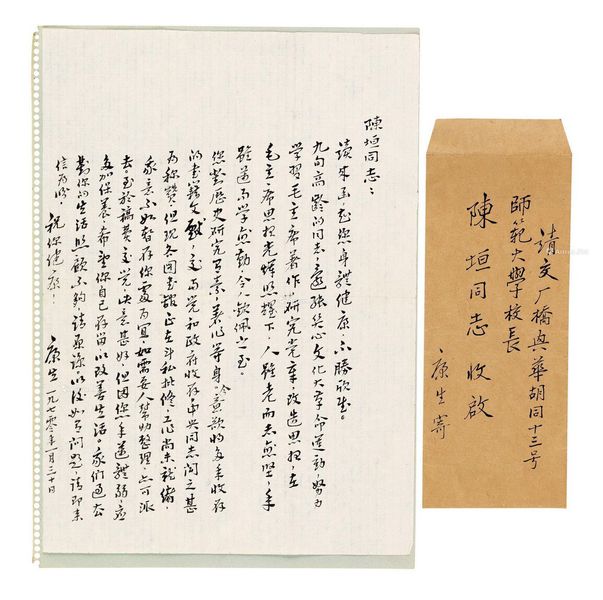

гҖҢйҮҠж–ҮпјҡйҷҲеһЈеҗҢеҝ—пјҡиҜ»жқҘеҮҪпјҢзҹҘжӮЁиә«дҪ“еҒҘеә·пјҢдёҚиғңж¬Јж…°гҖӮд№қж—¬й«ҳйҫ„зҡ„еҗҢеҝ—пјҢиҝҳиғҪе…іеҝғж–ҮеҢ–еӨ§йқ©е‘ҪиҝҗеҠЁпјҢеҠӘеҠӣеӯҰд№ жҜӣдё»еёӯи‘—дҪңпјҢз ”з©¶е…ҡз« пјҢж”№йҖ жҖқжғіпјҢеңЁжҜӣдё»еёӯжҖқжғіе…үиҫүз…§иҖҖдёӢпјҢдәәиҷҪиҖҒиҖҢеҝ—ж„ҲеқҡпјҢе№ҙиҷҪиҝҲиҖҢеӯҰж„ҲеӢӨпјҢд»Өдәәй’ҰдҪ©д№ӢиҮігҖӮжӮЁеҜ№еҺҶеҸІз ”究жңүзҙ пјҢи‘—дҪңзӯүиә«гҖӮд»Ҡж„Ҹж¬Іе°ҶеӨҡе№ҙ收еӯҳзҡ„д№ҰзұҚж–ҮзҢ®пјҢдәӨдёҺе…ҡе’Ңж”ҝеәң收еӯҳпјҢдёӯеӨ®еҗҢеҝ—й—»д№Ӣз”ҡдёәз§°иөһпјҢдҪҶзҺ°еҗ„еӣҫд№ҰйҰҶжӯЈеңЁж–—з§Ғжү№дҝ®пјҢе·ҘдҪңе°ҡжңӘе°ұз»ӘпјҢжҲ‘ж„ҸдёҚеҰӮжҡӮеӯҳдҪ еӨ„дёәе®ңгҖӮеҰӮйңҖиҰҒдәәеё®еҠ©ж•ҙзҗҶпјҢдәҰеҸҜжҙҫеҺ»гҖӮиҮідәҺзЁҝиҙ№дәӨе…ҡпјҢжӯӨж„Ҹз”ҡеҘҪпјҢдҪҶеӣ жӮЁе№ҙиҝҲдҪ“ејұпјҢеә”еӨҡеҠ дҝқе…»пјҢеёҢжңӣдҪ иҮӘе·ұеӯҳз•ҷпјҢд»Ҙж”№е–„з”ҹжҙ»гҖӮжҲ‘们иҝҮеҺ»еҜ№дҪ зҡ„з”ҹжҙ»з…§йЎҫдёҚеӨҹпјҢиҜ·еҺҹи°…гҖӮд»ҘеҗҺеҰӮжңүй—®йўҳпјҢиҜ·еҚіжқҘдҝЎдёәзӣјгҖӮзҘқдҪ еҒҘеә·гҖӮ еә·з”ҹдёҖд№қдёғйӣ¶е№ҙдёҖжңҲдёүеҚҒж—Ҙ

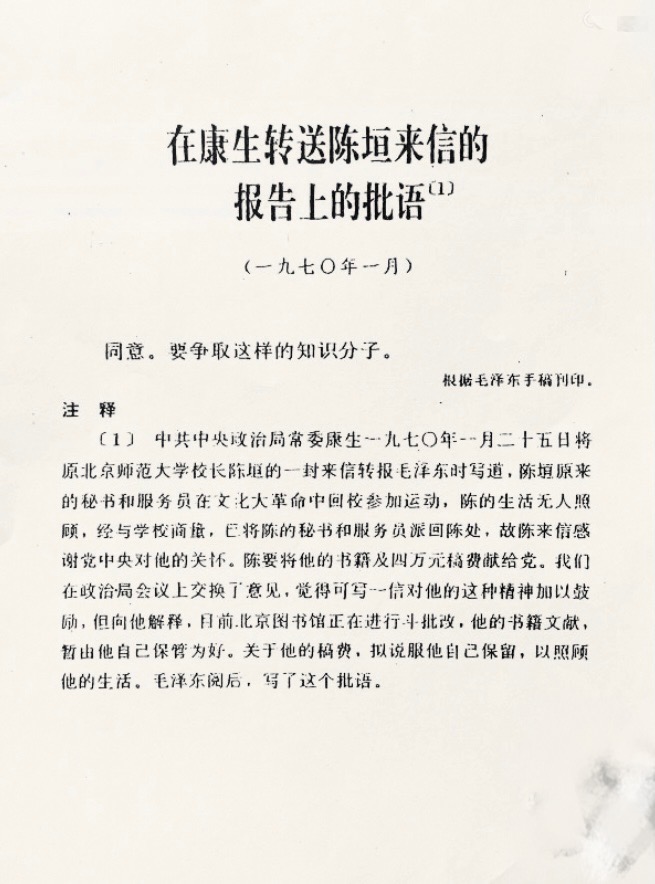

жҢүпјҡйҷҲеһЈжӯӨеҮҪеҶ…е®№еә·з”ҹдёҠжҠҘжҜӣжіҪдёңе®Ўйҳ…пјҢжҜӣжҫӨжқұжү№зӨәеҰӮдёӢпјҡвҖңеҗҢж„ҸпјҢиҰҒдәүеҸ–иҝҷж ·зҡ„еҘҪзҹҘиҜҶеҲҶеӯҗгҖӮвҖқгҖҚ

ж–Үйқ©ж—¶жңҹпјҢеҸ—еҲ°еҶІеҮ»иҝ«е®ізҡ„й«ҳзә§йўҶеҜје№ІйғЁе’ҢзӨҫжңғеҗ„з•ҢзҹҘеҗҚдәәеЈ«еӯҰжңҜжқғеЁҒзӯүдәәзү©дёӯпјҢеҗ‘дёӯеӨ®жңҖй«ҳеұӮйўҶеҜјеҸ‘еҮәжұӮж•‘гҖҒз”іиҜүгҖҒдёҚи§ЈзӯүдҝЎд»¶зҡ„еӨҡеҰӮзүӣжҜӣпјҢдҪҶжҳҜзңҹжӯЈиҺ·еҫ—жңҖй«ҳеұӮйҮҚи§ҶпјҢ并з«ӢеҚійҮҮеҸ–дҝқжҠӨжҺӘж–ҪпјҢеҗҢ时并引еҸ‘дёӯеӨ®ж”ҝжІ»еұҖеҸ¬ејҖдјҡи®®и®Ёи®әпјҢиҖҢдёӯеӨ®ж–Үйқ©е°Ҹз»„дё”еҒҡеҮәеҰҘеҚҸи®©жӯҘзҡ„дәәзү©пјҢеҸӘжңүдёӨдәәдёҖж–ҮдёҖжӯҰпјҡ

е…¶дёҖпјҢеҶӣдёӯйӮұдјҡдҪңдёӯе°ҶгҖӮ

е…¶дәҢпјҢж–ҮеҢ–з•ҢйҷҲеһЈеӨ§еёҲгҖӮ

йӮұдјҡдҪңиў«жү№ж–—е‘ҪеңЁж—ҰеӨ•

жһ—её…еӨ§жҖ’е‘ҪеӨ«дәәиҰӘиҗҘж•‘

1967е№ҙ1жңҲпјҢжҖ»еҗҺйҖ еҸҚжҙҫжү№ж–—йӮұдјҡдҪңз”ҡзғҲгҖӮдёәйҒҝйЈҺеӨҙпјҢе°ҶеҶӣд»Ҙе…»з—…дёәеҗҚпјҢдёҠиҘҝеұұеҶӣ委еүҚжҢҮи—ҸеҢҝгҖӮйҖ еҸҚжҙҫй—»йӮұеӨұиёӘпјҢжҖҘиҒҡдј—ж•°еҚғпјҢеӣўеӣўеӣҙдҪҸдёүеә§й—ЁпјҲеҶӣ委еҠһе…¬еҺ…пјүпјҢиҰҒжұӮйӮұеӣһжҖ»еҗҺжҺҘеҸ—жү№ж–—гҖӮе…¶ж—¶пјҢеҶӣ委ж–Үйқ©е°Ҹз»„иҝ«дәҺеҺӢеҠӣпјҢеҫҗеҗ‘еүҚе…ғеё…з”өиҜқжҢҮзӨәйӮұеӣһжҖ»еҗҺпјҢеҸӮеҠ вҖңж–Үйқ©вҖқжү№ж–—дјҡпјҢеҫҗеё…еңЁз”өиҜқйҮҢдёҚи®Іжғ…йқўи®©йӮұеӣһжҖ»еҫҢжҺҘеҸ—зҫӨзңҫжү№й¬ҘпјҢи®“жһ—её…йғЁдёӢзӯүеӨҡжңүж„Ҹи§ҒпјҢиҝҷд№ҹйҖ е°ұдәҶеҺҹжң¬е°ұдёӨдёӘе°Қз«ӢеұұеӨҙзҡ„иЈӮз—•еҠ ж·ұгҖӮиіҮж·ұзңӢе®ҳдёҖе®ҡиҝҳиЁҳеҫ—ж–Үйқ©жҷӮжңҹпјҢжһ—еҪӘе’ҢзҪ—з‘һеҚҝи°ҲиҜқзҡ„ж—¶еҖҷпјҢжҳҺзЎ®жҢҮеҮәпјҡгҖҢеҫҗеҗ‘еүҚдёҚиғҪд»ЈиЎЁи§Јж”ҫеҶӣгҖӮгҖҚиҝҷжҳҜеңЁж–Үйқ©ж—¶жңҹдёӯи‘—еҗҚзҡ„еҶ…йғЁдј еҮәзҡ„еҗҚиЁҖпјҢиҝҷйҮҢжҡ«дёӢдёҚиЎЁгҖӮ

йӮұдјҡдҪңиў«иҝ«дёӢеұұеҗҺпјҢеҚіиў«з¬¬дәҢеҶӣеҢ»зәўзәөйҖ еҸҚжҙҫжҚүжӢҝпјҢе…іжҠјдәҺжҖ»еҗҺеҚ«з”ҹйғЁдёүжҘјгҖӮйҖ еҸҚжҙҫд»ҘвҖңиҪҰиҪ®жҲҳвҖқжү№ж–—д№ӢпјҢеүғйҳҙйҳіеӨҙпјҢеқҗвҖңе–·ж°”ејҸвҖқпјҢзҪҡи·ӘиҜ·зҪӘпјҢиҮҙйӮұиӮ©иғӣйӘЁйӘЁиҶңгҖҒиӮҢиӮүж–ӯиЈӮпјҢеҸіиӮӢйӘЁж–ӯиЈӮ并жЁӘеҮәпјҢеӨҡж¬ЎжҳҸеҺҘпјҢе‘ҪеңЁж—ҰеӨ•гҖӮ

1жңҲ24ж—ҘпјҢе°ҶеҶӣи§Ғең°дёҠжңүдёҖзғҹзӣ’пјҢжҖҘеҸ–д№Ӣжҡ—д№ҰдёҖжұӮж•‘дҝЎиҮҙжҜӣжіҪдёңгҖҒжһ—еҪӘгҖҒеҸ¶еү‘иӢұпјҡзҺ°еңЁжҲ‘жңүз”ҹе‘ҪеҚұйҷ©пјҢеҗ‘дё»еёӯгҖҒжһ—еүҜдё»еёӯгҖҒеҸ¶её…жұӮж•‘гҖӮвҖңж–ҮеҢ–еӨ§йқ©е‘ҪвҖқдёҮеІҒпјҒжҜӣдё»еёӯдёҮеІҒпјҒжӯӨдҝЎз”ұиӯҰеҚ«йҖҒйҘӯж—¶и—ҸдәҺиЈӨиЈҶпјҢйЎәеҲ©йҖҒеҮәгҖӮ

еҪ“жҷҡпјҢжһ—еҪӘй—»д№ӢеӨ§жҖ’пјҢжҖҘд№ҰжүӢд»ӨпјҡвҖңз«ӢеҚіж”ҫеҮәйӮұдјҡдҪңпјҒвҖқ并е‘ҪйҷҲдјҜиҫҫе…ұеҗҢзӯҫеҗҚгҖӮеҸ¶зҫӨзӯүжҢҒжһ—еҪӘгҖҒйҷҲдјҜиҫҫжүӢд»ӨеҲҶд№ҳдёӨиҫҶе°ҸиҪҰпјҢзӣҙй©ұжҖ»еҗҺеӨ§йҷўпјҢеҗ‘йҖ еҸҚжҙҫеҮәзӨәжһ—гҖҒйҷҲжүӢд»ӨпјҢйӮұдјҡдҪңз”ұжӯӨеҫ—ж•‘д№ҹгҖӮ

еҪ“жҳҜж—¶пјҢйӮұдјҡдҪңд№ӢеӯҗйӮұи·Ҝе…үйҡҸиЎҢгҖӮи·Ҝе…үиЁҖпјҡеҸ¶зҫӨиө°еҗҺпјҢпјҲд»Һ8зӮ№еҲ°12зӮ№пјүжһ—еҪӘж•°ж¬Ўжү“з”өиҜқиҜўй—®жғ…еҶөпјҢжұҪиҪҰеҸ‘еҠЁдёүж¬ЎпјҢйҡҸж—¶еҮҶеӨҮеҮәеҸ‘гҖӮзҲ¶дәІеӣһиҘҝеұұж—¶е·ІеӨңеҚҠпјҢеҸ¶еү‘иӢұгҖҒиҒӮиҚЈиҮ»е…ғеё…зӯүеқҮдәҺиҘҝеұұзӯүеҖҷгҖӮдёӨиҖҒеё…и§Ғ家зҲ¶еүғйҳҙйҳіеӨҙгҖҒж»ЎеӨҙиЎҖж–‘гҖҒйҒҚдҪ“йіһдјӨпјҢжӮІж„ӨиҮіжһҒгҖӮеҸ¶её…дәІжү¶д№ӢиҝӣеұӢпјҢжӣ°пјҡвҖңдјҡдҪңе•ҠпјҢдҪ еҸ—иӢҰдәҶпјҒвҖқиҒӮеё…иҫ№иө°иҫ№йӘӮпјҡвҖңжі•иҘҝж–ҜпјҒжі•иҘҝж–ҜпјҒвҖқж¬Ўж—ҘжҷЁпјҢеҲҳдјҜжүҝе…ғеё…жӢ„жқ–еүҚжқҘжҺўжңӣпјҢд»ҘжүӢжҠҡ摸家зҲ¶дјӨеӨ„пјҢжӣ°пјҡвҖңдјҡдҪңе•ҠпјҢжҲ‘зңјзқӣзңӢдёҚи§ҒпјҢи®©жҲ‘ж‘ёж‘ёдҪ е•ҠпјҒвҖқ

е…¶еҗҺйӮұжңғдҪңеңЁеӣһжҶ¶йҢ„дёӯеҜ«йҒ“пјҡзёұи§Җж–Үйқ©йҒӢеӢ•пјҢзңӢе…ЁеңӢе…Ёи»ҚпјҢжһ—зёҪиҰӘиҮӘдҪңеҮәжҢҮзӨәпјҢеҫһйҖ еҸҚжҙҫжүӢдёӯж•‘дәәпјҢеҸӘжӯӨдёҖдҫӢгҖӮ

йӮұдјҡдҪңе„ҝеӯҗйӮұи·Ҝе…үеӣһжқҘеҝҶпјҢе…¶зҲ¶жҳҜвҖңж–Үйқ©вҖқеҲқжңҹеҶӣйҳҹзі»з»ҹиў«ж–—жңҖжғЁзҡ„дёҖдҪҚжҖ»йғЁйўҶеҜјпјҢиЎҖж·Ӣж·Ӣзҡ„ж•ҷи®ӯпјҢеҜ№иҖҒ帅们зҡ„жғ…з»ӘеҪұе“ҚеҫҲеӨ§гҖӮ1967е№ҙ2жңҲ11ж—ҘпјҢиҖҒ帅们д№ӢжүҖд»Ҙйӣ·йңҶйңҮжҖ’пјҢеҘӢеҠӣжҠ—дәүпјҢеӨ§й—№жҖҖд»Ғе ӮпјҢйӮұдјҡдҪңзҡ„йҒӯйҒҮеҪ“дёәйҮҚиҰҒеҜјзҒ«зҙўд№ӢдёҖгҖӮ

йҷіеһЈеӨ§её«еӣ°еўғе‘ҲжҸҙжӣё

жҒ©жқҘеә·з”ҹиҒҜеҗҲж–ҪжҸҙжүӢ

вҖңж–Үйқ©вҖқдёӯпјҢеҢ—её«еӨ§зҡ„йҖ еҸҚжҙҫж¬ІжҠҠйҷіеһЈе®ҡзӮәвҖңеҸҚеӢ•еӯёиЎ“ж¬ҠеЁҒвҖқпјҢжңҹй—ҙйҷҲеһЈеӨ§еёҲеҮ ж¬Ўиў«жҠ„家пјҢе·®зӮ№еӣ дёәе’ҢеҲҳе°‘еҘҮзҡ„еҗҲеҪұиҖҢиў«е®ҡзҪӘпјҢ并且被йҖјеҶҷдәҶеҮ ж¬ЎжЈҖи®ЁжӮ”иҝҮд№Ұеј иҙҙдәҺеҢ—еёҲеӨ§пјҢиҖҢеҗҺйҒӯеҲ°иҪҜзҰҒгҖӮж–ҮеҢ–йқ©е‘ҪејҖе§ӢдёҚд№…пјҢеҢ—еёҲеӨ§еҺҹй…ҚеӨҮз»ҷйҷҲеһЈзҡ„дё“иҒҢз§ҳд№ҰеҲҳд№ғе’Ңд»ҘеҸҠе…¬еҠЎе‘ҳгҖҒз”·жҠӨеЈ«йғҪиў«и°ғеӣһеҸӮеҠ иҝҗеҠЁпјҢдәІдәә们жҲ–иў«жү№еҲӨпјҢжҲ–дёӢж”ҫе№Іж ЎеҠіеҠЁпјҢеҸӘжңүеӨҡз—…зҡ„ж¬Ўеӯҗд»ІзӣҠеңЁиә«иҫ№пјҢиҝҳжңүдёҖеҗҚеҒҡйҘӯзҡ„иҖҒдҝқе§ҶгҖӮ1969е№ҙеә•д»ІзӣҠз—…йҮҚдҪҸйҷўпјҢдёҚд№…еҺ»дё–гҖӮе№ҙиҝҲзҡ„йҷіеһЈжӣҫеҮ ж¬Ўи·ҢеҖ’еңЁең°пјҢи®ёд№…жүҚиў«еҸ‘зҺ°жү¶иө·пјҢзӣёз•¶еҚұйҡӘпјҢиҖҒдәәеӨ„еўғиү°йҡҫйҷ©жҒ¶пјҢдәІдәә们зңји§ҒеҰӮжӯӨйӣҶдҪ“е•Ҷи®®пјҢд»ҘйҷҲеһЈзҡ„еҗҚд№үиҮҙдҝЎе‘ЁжҒ©жқҘжҖ»зҗҶеҸҠеә·з”ҹеҸҚжҳ жғ…еҶөпјҢпјҲеҗҺжқҘжңүеӯҰиҖ…з§°д№Ӣдёәж–Үйқ©йҷҲеһЈжұӮж•‘дҝЎпјүдәҺ1970е№ҙ1жңҲ6ж—Ҙз”ұеӯҷеӘіжӣҫеәҶз‘ӣеҶ’йҷ©йҖҒиҮідёӯеҚ—жө·гҖӮ

е‘ЁжҒ©жқҘжҖ»зҗҶдёҺеә·з”ҹ收еҲ°дҝЎеҗҺпјҢиҝһеҗҚе…·дҝқпјҢ并еңЁж”ҝжІ»еұҖдёҺж–Үйқ©е°Ҹз»„дјҡи®®дёҠжҸҗеҸҠжӯӨдәӢпјҢ并且з«ӢеҚіжү№зӨәдҪңеҮәжҢҮзӨәпјҢиҰҒжұӮеҢ—дә¬еҚ«жҲҚеҢәиҙҹиҙЈжӯӨдәӢпјҢйҖҒйҷҲеһЈеҺ»301еҢ»йҷўжІ»з–—дҝқжҠӨпјҢ并иҙЈжҲҗзӣёе…іеҚ•дҪҚпјҢе°Ҷз§ҳд№ҰгҖҒе·ҘдҪңдәәе‘ҳгҖҒжҠӨеЈ«еҸ¬еӣһгҖӮ

йҡҸеҗҺеә·з”ҹе°ҶеӨ„зҗҶжғ…еҶө并йҷҲеһЈеӣһдҝЎдёҠжҠҘжҜӣиҜ‘дёңдё»еёӯгҖӮжҜӣжіҪдёңжү№зӨәпјҡеҗҢж„ҸгҖӮиҰҒдҝқжҠӨиҝҷж ·зҡ„зҹҘиҜҶеҲҶеӯҗгҖӮ

ж–Үйқ©ж—¶жңҹпјҢйҖҷжҳҜе‘ЁжҒ©дҫҶзёҪзҗҶиҲҮеә·з”ҹ ж–Үйқ©ж—¶жңҹеҸҲеҒҡзҡ„дёҖ件еҘҪдәӢпјҢдҝқжҠӨдәҶдёӘвҖңеӣҪе®қвҖқзә§зҡ„дәәзү©пјҡйҷіеһЈеӨ§её«гҖӮ

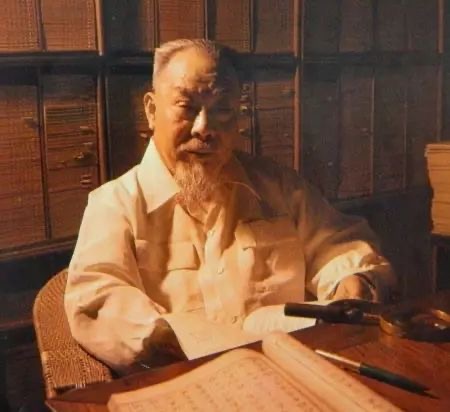

йҷҲеһЈпјҲ1880е№ҙ11жңҲ12ж—ҘвҖ”1971е№ҙ6жңҲ21ж—ҘпјүпјҢеӯ—жҸҙеәөпјҢеҸҲеӯ—еңҶеәөпјҢе№ҝдёңе№ҝе·һеәңж–°дјҡеҺҝдәәпјҢдёӯеӣҪжқ°еҮәзҡ„еҺҶеҸІеӯҰ家гҖҒе®—ж•ҷеҸІеӯҰ家гҖҒж•ҷиӮІе®¶гҖӮ

йҷҲеһЈе…ҲеҗҺеҲӣе»әе№ҝе·һе…үеҚҺеҢ»еӯҰдё“й—ЁеӯҰж ЎгҖҒеҢ—дә¬еӯӨе„ҝе·ҘиҜ»еӣӯгҖҒеҢ—дә¬е№іж°‘дёӯеӯҰгҖӮжӣҫд»»еӣҪз«ӢеҢ—дә¬еӨ§еӯҰгҖҒеҢ—е№іеёҲиҢғеӨ§еӯҰгҖҒиҫ…д»ҒеӨ§еӯҰзҡ„ж•ҷжҺҲгҖҒеҜјеёҲгҖӮ[2]ж°‘еӣҪеҚҒдә”е№ҙпјҲ1926е№ҙпјүиҮі1952е№ҙпјҢд»»иҫ…д»ҒеӨ§еӯҰж Ўй•ҝгҖӮ1949е№ҙд»ҘеүҚпјҢд»–иҝҳжӢ…д»»иҝҮдә¬еёҲеӣҫд№ҰйҰҶйҰҶй•ҝгҖҒж•…е®«еҚҡзү©йҷўеӣҫд№ҰйҰҶйҰҶй•ҝгҖӮ1949е№ҙеҗҺпјҢд»»дёӯеӣҪ科еӯҰйҷўеҺҶеҸІз ”究жүҖ第дәҢжүҖжүҖй•ҝгҖӮ1952е№ҙиҮі1971е№ҙпјҢд»»еҢ—дә¬еёҲиҢғеӨ§еӯҰж Ўй•ҝгҖӮ

йҷҲеһЈеңЁе…ғеҸІгҖҒеҺҶеҸІж–ҮзҢ®еӯҰгҖҒе®—ж•ҷеҸІзӯүйўҶеҹҹзҡҶжңүзІҫж·ұз ”з©¶пјҢз•ҷдёӢдәҶеҚҒеҮ з§Қдё“и‘—гҖҒзҷҫдҪҷзҜҮи®әж–Үзҡ„дё°еҜҢйҒ—дә§гҖӮйҷҲеһЈдё»иҰҒзҡ„и‘—иҝ°жңүгҖҠе…ғиҘҝеҹҹдәәеҚҺеҢ–иҖғгҖӢгҖҠж ЎеӢҳеӯҰйҮҠдҫӢгҖӢгҖҠеҸІи®ідёҫдҫӢгҖӢеҸҠгҖҠйҖҡйүҙиғЎжіЁиЎЁеҫ®гҖӢзӯүпјҢеҸҰжңүгҖҠйҷҲеһЈеӯҰжңҜи®әж–ҮйӣҶгҖӢиЎҢдё–гҖӮйҷҲеһЈдёҺйҷҲеҜ…жҒӘ并称дёәвҖңеҸІеӯҰдәҢйҷҲвҖқпјҢдәҢйҷҲеҸҲдёҺеҗ•жҖқеӢүгҖҒй’ұз©Ҷ并称дёәвҖңеҸІеӯҰеӣӣеӨ§е®¶вҖқгҖӮ[3]д»–зҡ„и®ёеӨҡи‘—дҪңжҲҗдёәеҸІеӯҰйўҶеҹҹзҡ„з»Ҹе…ёпјҢжңүдәӣиў«зҝ»иҜ‘дёәиӢұгҖҒж—Ҙж–ҮпјҢеңЁзҫҺеӣҪгҖҒеҫ·еӣҪгҖҒж—Ҙжң¬еҮәзүҲпјҢжҜӣжіҪдёңдё»еёӯз§°д»–жҳҜвҖңеӣҪе®қвҖқгҖӮ

е‘ЁжҒ©дҫҶзёҪзҗҶж–Үйқ©ж–Ҫж•‘дәҶдёҚе°‘иҖҒе№ІйғЁиҲҮзӨҫжңғеҗ„з•ҢзҹҘиӯҳеҲҶеӯҗпјҢйҖҷйҮҢдёҚз”Ёзҙ°зҜҖиӘӘпјҢе–®и«–гҖҢеә·иҖҒгҖҚзҫ©иҲүпјҢеә·з”ҹе°ҚйҷіеһЈж–ҪдәҺжҸҙжүӢеҠ д»Ҙдҝқиӯ·д№ҹжҳҜдәӢеҜҰгҖӮ

жү“еҖ’еӣӣдәә幫еҗҺпјҢеә·з”ҹ已經被зӨҫжңғжұЎеҗҚеҢ–пјҢжӣҙеӨҡдәәиӘҚзӮәжҮүи©ІжҳҜдә”дәә幫гҖӮеӨ§е®¶йғҪеҸӘзҹҘйҒ“еә·з”ҹжңүиҝ«е®ідәәзҡ„вҖңжң¬дәӢвҖқпјҢдҪҶжҳҜйҖҷдәӣйғҪжҮүи©Із®—еңЁеә·з”ҹй ӯдёҠе—Һпјҹ

еә·з”ҹжҳҜдёҖеҖӢе…ёеһӢзҡ„йқ©е‘ҪиҖ…пјҢдёҖеҖӢзӮәеҜҰзҸҫе…ұз”ўдё»зҫ©зҗҶжғіеҘ®й¬ҘзөӮз”ҹзҡ„е…ұз”ўдё»зҫ©жҲ°еЈ«пјҒйҖҷжҳҜдёӯе…ұдёӯеӨ®е°Қд»–иҝҪжӮји©һгҖӮе°Қдәәе°ҚдәӢжҮүи©ІдёҖеҲҶзӮәдәҢпјҢеә·з”ҹзҡ„еҸҰдёҖдёӘжүҚиғҪеҚҙйІңжңүдәәзҹҘпјҢйӮЈе°ұжҳҜд»–зҡ„иүәжңҜжүҚиғҪпјҢиҝҷдёӘиүәжңҜиЎЁзҺ°еңЁд№Ұжі•гҖҒз»ҳз”»е’ҢйҮ‘зҹіеҸӨзҺ©ж–№йқўпјҢеә·з”ҹзҡ„жӣёжі•жҘӯе…§зЁұзӮәгҖҢеә·й«”гҖҚпјҢжҳҜдёҖеҖӢж–ҮеҢ–收и—Ҹ家пјҢеҸӨзҺ©еӯ—з•«йүҙе®ҡеӨ§е®¶гҖӮ

йҰҷжёҜдҪҷжұқдҝЎиҝ‘жңҹеҮәзүҲгҖҠеә·з”ҹе№ҙиӯңгҖӢдёӯпјҢд№ҹжҳҺзўәжҢҮеҮәпјҢеә·з”ҹзҡ„дёҖз”ҹе°ұжҳҜдёҖеҖӢе…ұз”ўж”ҝж¬Ҡй»Ёе“Ўзҡ„дёҖз”ҹгҖӮеҸҜи¬ӮиҜҙеҲ°ж ёеҝғиҲҮжң¬иіӘгҖӮ

гҖҠеә·з”ҹе№ҙиӯңгҖӢпјҡй»ЁеҸІж•ҳдәӢдёӯеә·з”ҹжҳҜеҖӢгҖҢеЈһдәәгҖҚгҖҒж•ҙдәәзҡ„гҖҢжҘөе·ҰгҖҚеҲҶеӯҗпјӣдёҚе…үеҪ©зҡ„дәӢжғ…еҫҖеҫҖйғҪжӯёиІ¬еә·з”ҹгҖӮ1930е№ҙеҫҢеә·з”ҹзҡ„ж”ҝжІ»жҙ»еӢ•йғҪжҳҜиҲҮе‘ЁжҒ©дҫҶгҖҒйҷійӣІгҖҒејөиҒһеӨ©гҖҒеҠүе°‘еҘҮгҖҒ鄧е°Ҹе№ігҖҒжұҹйқ’зӯүдёӯе…ұй«ҳеұӨеҸҠж”ҝжІ»еұҖйӣҶй«”жұәиӯ°зҡ„еҸғиҲҮиҖ…гҖӮеә·з”ҹжҳҜеҗҰжҜ”дёӯе…ұй ҳе°ҺдәәйӣҶй«”дёӯйҖҷдәӣдәәиӘ°жӣҙеҘҪжӣҙеЈһжӣҙе·ҰпјҢйЎҜ然е®ҳж–№иҲҮж°‘й–“жңүеҫҲеӨ§зҡ„зҲӯиӯ°пјҢи§Җй»һзӣёе·ҰгҖӮеңЁдёӯеӨ®ж”ҝжІ»еұҖй•·йҒ”41е№ҙзҡ„еә·з”ҹзҡ„дёҖз”ҹз”ҡиҮіеҸҜд»ҘиӘ¬жҳҜдёҖеҖӢе…ёеһӢзҡ„дёӯеңӢе…ұз”ўй»Ёдәәзҡ„дёҖз”ҹгҖӮ

жң¬дәәеңЁйҒҺеҺ»йӣңи«Үе…«еҚҰд№ӢеүҚзҡ„ж–Үз« дёӯжҸҗеҲ°иҝҮпјҢеә·з”ҹзҡ„д№Ұжі•ж°ҙе№ійқһеёёй«ҳпјҢйҖҷжҳҜжҘӯе…§е…¬иӘҚзҡ„гҖӮеә·з”ҹжң¬дәәд№ҹжӣҫиҮӘиІ еҫ—ж„Ҹзҡ„иҲҮйғӯжІ«иӢҘжңүдёҖжҜ”пјҢиҮӘз§°иҮӘе·ұз”Ёи„ҡеӨ№ж №жңЁжЈҚйғҪжҜ”йғӯжІ«иӢҘеҶҷзҡ„еҘҪгҖӮ

йҡЁи‘—зҰҒеҝҢж…ўж…ўи§Је°ҒпјҢжӣҫеңЁеә·з”ҹжүӢдёӢе·ҘдҪңзҡ„з§ҳжӣёиҲҮе·ҘдҪңдәәе“ЎйғҪжңүеӣһеҝҶпјҢеә·з”ҹжҳҜж–ҮеҢ–еӨ§е®¶пјҢзІҫйҖҡеҫҲеӨҡеӮізөұж–ҮеҢ–зҡ„дёңиҘҝпјҢе°Қдә¬еү§д»–йқһеёёеңЁиЎҢпјҢиҮӘе·ұд№ҹиғҪжү“е°Ҹйј“жӢүдәҢиғЎпјҢе°ҚдёҖдәӣеҸӨжң¬еҸІж–ҷзҡ„з ”з©¶пјҢеә·з”ҹд№ҹжҳҜиЎҢ家йҮҢжүӢгҖӮ

жүҖд»ҘеңЁдёӯе…ұй ҳе°ҺдәәдёӯпјҢеҮәдәҺе°ҚдёӯеӣҪеҸӨд»Јж–ҮеҸІеӮізөұж–ҮеҢ–зҡ„зҶұж„ӣгҖӮеә·з”ҹеҫҲиҮӘ然ең°еӣ жӯӨжҺҘиҜҶи®ӨиҜҶдәҶйҷҲеһЈгҖҒе®№еәҡгҖҒеҶҜеҸӢе…°зӯүи®ёеӨҡеҸІеӯҰеӨ§е®¶пјҢиҖҢеә·з”ҹе”ҜдёҖеңЁж–Үйқ©йҒӢеӢ•дёӯе°Қж–ҮеҢ–дәәеҒҡзҡ„дёҖ件еҘҪдәӢпјҢе°ұжҳҜдҝқжҠӨдәҶйҷҲеһЈеӨ§её«гҖӮ

йҷіеһЈеӨ§её«жұӮж•‘дҝЎзҡ„еҮәеҸ°иғҢжҷҜпјҢиҲҮ當жҷӮеҢ—её«еӨ§ж–Үйқ©йўЁжҝҖе·Ұжңүй—ңпјҢеҢ—её«еӨ§йҖ еҸҚжҙҫзө„з№”зҡ„зӢӮзҶұпјҢе®Ңе…Ёз·Ҡи·ҹжё…иҸҜпјҢеҢ—еӨ§зҙ…еҚ«е…өйҖ еҸҚжҙҫзө„з№”пјҢз”ҡиҮіжҹҗдәӣжҝҖйҖІдҪңжі•жӣҙи¶…и¶ҠеҢ—еӨ§жё…иҸҜпјҢйҖҷйҮҢиҪ¬её–гҖҠеҢ—еёҲеӨ§ж–Үйқ©и®°еҝҶ_е®үеёҢеӯҹгҖӢпјҢеҪ“е№ҙеҢ—еёҲеӨ§еӯҰз”ҹеӣһеҝҶзі»еҲ—ж‘ҳеҪ•пјҢеҸҜд»ҘеҸҚжҳ еҮәеҢ—дә¬её«еӨ§ж–Үйқ©дёҖеҒҙйқўеҪўеӢўз’°еўғпјҢд»ҘеҸҠеҢ—её«еӨ§ж•ҷиҒ·е“Ўе·Ҙзҡ„еӣ°еўғпјҢеңЁйҒӢеӢ•дёӯпјҢеё«еӨ§ж•ҷжҺҲеҖ‘йқўе°ҚдёҚеҸҜй җзҹҘзҡ„йўЁжҡҙдҫҶиҮЁпјҢжҠ–жҠ–зё®зј©пјҢжғ¶жҒҗдёҚе®үгҖӮ

гҖҖгҖҖгҖҠеҢ—её«еӨ§ж–Үйқ©иЁҳжҶ¶_е®үеёҢеӯҹгҖӢ

гҖҢеҢ—дә¬еёҲиҢғеӨ§еӯҰпјҢеёҲиҢғд№ҹиҖ…пјҢиҝҷдёӨдёӘеӯ—дҪҝеҫ—еёҲеӨ§еҸӘиғҪеҹ№е…»еҹәзЎҖж•ҷиӮІж•ҷд№ҰеҢ еӯ©еӯҗзҺӢпјҢдёҚеҹ№

е…»жҖқжғіе®¶гҖҒеӯҰжңҜ家гҖҒз ”з©¶е‘ҳгҖӮжҲ‘еҫҲдёҚе–ңж¬ўеӯҰдёәдәәеёҲиЎҢдёәдё–иҢғзҡ„ж ҮжҰңгҖӮдәәеҗ„жңүеҝ—гҖӮеә”иҜҘе°ҠйҮҚ

жҜҸдёҖдёӘдәәзҡ„д»·еҖјеҸ–еҗ‘гҖӮйӮЈдёӘи§Јж•‘е…Ёдәәзұ»зҡ„жҠұиҙҹпјҢй…ҝйҖ дәҶзҒҫжғ…гҖӮе…¶е®һпјҢеёҲеӨ§жҜ•дёҡеҗҺеӨ§еӨҡж•°дәә

еңЁдёӯеӯҰпјҢзјәд№ҸеӯҰжңҜи§ҒиҜҶе’ҢжҒўејҳи§ҶйҮҺпјҢеӯ©еӯҗзҺӢпјҢеә”иҜ•еә”иҖғж•ҷиӮІпјҢпјЎпјўпјЈпјӨйҖүйЎ№пјҢж ҮеҮҶзӯ”жЎҲпјҢ

дёҚеҫ—и¶ҠиҝҮйӣ·жұ гҖӮйҷӨдәҶж•ҷ科д№ҰпјҢдёҚдәҶи§ЈеӨ©дёӢеӨ§еҠҝпјҢжІЎжңүйҖҶеҗ‘жҖқз»ҙпјҢжІЎжңүж•ЈеҸ‘жҖқз»ҙгҖӮжңҖй«ҳзҗҶжғі

жҳҜдәүеҪ“ж Ўй•ҝгҖӮеҪ“еҲқпјҢжҲ‘иҲ…иҲ…е°ұз«ӯеҠӣеҸҚеҜ№жҲ‘иҜ»еёҲиҢғпјҢеҸҚеҜ№жҲ‘еҪ“иҖҒеёҲгҖӮй«ҳдёӯеҗҢеӯҰиҒҡдјҡпјҢеҪ“ж•ҷеёҲ

зҡ„еҗҢеӯҰе°ұжҳҫеҫ—еӯҰиҜҶи§Ғең°дёҚй«ҳгҖӮеҚідҪҝж–Үйқ©дёӯйҖ еҸҚпјҢеҢ—еёҲеӨ§д№ҹжІЎжңүзҺӢеӨ§е®ҫйҹ©зҲұжҷ¶и’ҜеӨ§еҜҢзҡ„зӢ¬з«Ӣ

жҖқиҖғе’ҢеӢҮж•ўеҶіз»қпјҢе…¶дәҢеҸ·дәәзү©еҺӢж №е„ҝе°ұжҳҜжҠ•жңәи§ҒйЈҺдҪҝиҲөгҖӮеЁғеЁғ们дёҖи…”зғӯиЎҖпјҢе‘ӣеҮ еҸЈж°ҙпјҢеҸҜ

д№ҹпјҢдҪҶеҰӮжһңж°ҙд№ҹжІЎжңүе‘ӣдёҖеҸЈпјҢе°ұиҚЈзҷ»еӨ§ж®ҝпјҢжҲҗйқ©е§”еӨҙеӨҙпјҢе°ұдёҚеҘҪгҖӮдёӯеӯҰз”ҹ们дёҖиҲ¬дёҚе–ңж¬ўжҠҘ

иҖғеҢ—еёҲеӨ§гҖӮжҲ‘жҺЁиҚҗеӯҰз”ҹиҜ»з ”пјҢ他们дёҖиҲ¬йҖүжӢ©дәәеӨ§иҖҢдёҚйҖүеҢ—еёҲеӨ§пјҢиҜҙйӮЈйҮҢжӯ»ж°”жІүжІүпјҢдёҚйј“еҠұ

еҸӣйҖҶгҖӮзҺ°еңЁзҪ‘дёҠжңүиҜҙеҢ—еёҲеӨ§еӨҡзҫҺеҘігҖӮзҫҺеҘідёҚж•ўиҜҙпјҢеҘіжҖ§жҹ”ејұжҖқз»ҙе’ҢйҳҙжҖ§зҹҘиҜҶз»“жһ„еӨҡгҖӮеёҲиҢғ

пјҢиҰҒз«Ӣеҝ—еҒҡзӨәиҢғпјҢжҢүйғЁе°ұзҸӯпјҢеҫӘ规и№Ҳзҹ©пјҢдёҚж•ўи¶Ҡйӣ·жұ еҚҠжӯҘпјҢжғҹдёҠжҳҜд»ҺпјҢиЎҢз«ҜеҪұжӯЈпјҢиҝҷжӯЈдәә

еҗӣеӯҗзҡ„зҗҶеҝөйҳ»зўҚзқҖеёҲеӨ§еӯҰеӯҗзҡ„еҸҚжҪ®жөҒгҖӮеҸӨдә‘пјҢеёҲиҖ…пјҢжүҖд»Ҙдј йҒ“пјҢжҺҲдёҡпјҢи§Јжғ‘д№ҹгҖӮеӨҡд№ҲиҚ’иҜһ

гҖӮеёҲеӨ§жҲҗиҒҢдёҡж•ҷиӮІжңәжһ„пјҹ然иҖҢпјҢзңҹжӯЈзҡ„иҖҒеёҲиҰҒеҗҜиҝӘжҖқжғіпјҢжҝҖеҸ‘жҖҖз–‘зІҫзҘһпјҢз Ҙз әжҖқжғіпјҢйј“еҠұ

еҸӣйҖҶпјҢжҸҗеҮәж–°жҖқи·ҜпјҢеҲ«ејҖз”ҹе‘ҪпјҢйҖҶеҗ‘жҖқз»ҙпјҢзӢ¬з«ӢеҲӣж–°гҖӮж•ҷиӮІдёҚжҳҜеҹ№е…»жҹҗдёӘиҒҢдёҡзҡ„дәәпјҢдёҚжҳҜ

иҒҢдёҡж•ҷиӮІпјҢж•ҷеёҲдёҚжҳҜжҗ¬иҝҗе·ҘгҖӮд»–еҹ№е…»жҖҖз–‘дёҖеҲҮе…·жңүзӢ¬з«Ӣдәәж јзҡ„дәәгҖӮжңӘз»Ҹе®ЎжҹҘзҡ„дәәз”ҹжІЎжңүд»·

еҖјгҖӮж•ҷеёҲе°ұжҳҜи®©дәәиҙЁз–‘гҖҒиҙЁиҜўгҖҒжҢ‘жҲҳж—§еҲ¶еәҰпјҢйҮҚдј°дёҖеҲҮд»·еҖјгҖӮеӨ§еӯҰдёҚеҹ№е…»ж—§еҲ¶еәҰзҡ„ж®ү葬е“Ғ

пјҢиҖҢеҹ№иӮІжҺҳеў“дәәгҖӮ

гҖҖгҖҖдёӯеӣҪдә¬еҹҺеҜ№еҹҺеҶ…й«ҳж ЎжңүиҝҮеҺ»иҜҙеҢ—еӨ§иҖҒгҖҒжё…еҚҺжҙӢгҖҒеёҲеӨ§з©·гҖӮдәәз©·еҝ—зҹӯгҖҒ马зҳҰжҜӣй•ҝгҖӮж–ҮеҢ–йқ©е‘ҪеёҲеӨ§йҖ еҸҚеӨҡжҳҜжё©ж–Ү

е°”йӣ…еҘүж—ЁзҪҡзҪӘпјҢжңүе°ҡж–№е®қеү‘жҺ©жҠӨгҖӮиҷҪиҜҙеҢ—еёҲеӨ§жҳҜеҹ№е…»дёӯеӯҰеёҲиө„зҡ„пјҢж”ҝжІ»е®ЎжҹҘдёҚеҰӮеӨ–иҜӯеӯҰйҷў

гҖҒж”ҝжі•еӯҰйҷўгҖҒеҶӣдәӢеӯҰйҷўе“Ҳе°”ж»Ёе·ҘеӨ§дёҘж јпјҢдҪҶд№ҹеҝ…йЎ»ж №зәўиӢ—жӯЈпјҢж”ҝе·Ҙе№ІйғЁд№ҹдёӘдёӘжҜ”е…ҡж ЎдёҘиӮғ

гҖӮиҷҪиҜҙеӨ§е®¶йғҪдёҚж„ҝж„ҸдёҠеҢ—еёҲеӨ§пјҢдёҚж„ҝж„ҸеҪ“дёӯеӯҰиҖҒеёҲпјҢдҪҶеҢ—еёҲеӨ§еә”иҜҘжҜ”еҢ—еӨ§жё…еҚҺжӣҙе·Ұжӣҙйқ©е‘Ҫ

жүҚеҘҪгҖӮ

гҖҖгҖҖеҢ—дә¬еёҲиҢғеӨ§еӯҰзҡ„еүҚиә«жҳҜпј‘пјҷпјҗпј’е№ҙеҲӣз«Ӣзҡ„дә¬еёҲеӨ§еӯҰе ӮеёҲиҢғйҰҶпјҢпј‘пјҷпјҗпјҳе№ҙж”№дёәдә¬еёҲдјҳ

зә§еёҲиҢғеӯҰе ӮпјҢпј‘пјҷпј‘пј’е№ҙж”№еҗҚдёәеҢ—дә¬й«ҳзӯүеёҲиҢғеӯҰж ЎгҖӮпј‘пјҷпј’пј“е№ҙеӯҰж ЎжӣҙеҗҚдёәеҢ—дә¬еёҲиҢғеӨ§еӯҰ

гҖӮпј‘пјҷпј“пј‘е№ҙгҖҒпј‘пјҷпј•пј’е№ҙеҢ—е№іеҘіеӯҗеёҲиҢғеӨ§еӯҰгҖҒиҫ…д»ҒеӨ§еӯҰе…ҲеҗҺ并е…ҘеҢ—дә¬еёҲиҢғеӨ§еӯҰгҖӮеҢ—дә¬еёҲ

иҢғеӨ§еӯҰеҺҶд»Јж ЎжӯҢеҫҲз”ңзҫҺпјҢеҫҲжё©е©үгҖӮдҪҶж–Үйқ©зӢӮйЈҷеҗ№ж•ЈдәҶе’Ңи°җж°”ж°ӣгҖӮж–Үйқ©е“ҚеҪ»дә‘йң„зҡ„жҳҜзәўеҚ«е…ө

жҲҳжӯҢпјҡвҖңжӢҝиө·з¬”еҒҡеҲҖжһӘпјҢйӣҶдёӯзҒ«еҠӣжү“й»‘её®гҖӮйқ©е‘ҪеёҲз”ҹйҪҗдёҠйҳөпјҢж–ҮеҢ–йқ©е‘ҪеҪ“й—Ҝе°ҶгҖӮеҝ дәҺжҜӣдё»

еёӯеҝ дәҺе…ҡпјҢе…ҡжҳҜжҲ‘зҡ„дәІзҲ№еЁҳпјҢи°ҒиҰҒж•ўиҜҙе…ҡдёҚеҘҪпјҢ马дёҠеҸ«е®ғи§ҒйҳҺзҺӢпјҒжқҖпјҒжқҖпјҒпјҒжқҖпјҒпјҒпјҒй—Ҝ

пјҒй—ҜпјҒпјҒй—ҜпјҒпјҒпјҒвҖқ

гҖҖгҖҖпј‘пјҢгҖҠдә¬еёҲдјҳзә§еёҲиҢғеӯҰе Ӯж ЎжӯҢгҖӢпјҲпј‘пјҷпјҗпјҳе№ҙпјү

гҖҖгҖҖзӨјйҷ¶д№җж·‘ж•ҷд№ӢеҹәпјҢдҫқдә¬еӣҪпјҢйҮҚеЈ°ж–ҪпјҢиӢұжүҚеӨ©дёӢжңҹгҖӮе…ҡеә е·һеәҸд»°еёҲиө„пјҢеёҲиө„иӮҮз«ҜеңЁдәҺж–ҜпјҢеӯҰж—ҘиҝӣпјҢеҫ·еҠЎж»ӢпјҢиҜҡеӢҮеӢӨдёҺзҲұпјҢеҠӣиЎҢж— ж„§дёәдәәеёҲгҖӮ

гҖҖгҖҖпј’пјҢгҖҠеӣҪз«ӢеҢ—е№іеёҲиҢғеӨ§еӯҰж ЎжӯҢгҖӢпј‘пјҷпј’пј“е№ҙпјҲиҜҚпјҡиҢғжәҗе»үгҖҖжӣІпјҡеҶҜеӯқпјү

гҖҖгҖҖеҫҖиҖ…ж–ҮеҢ–дё–жүҖеҙҮпјҢе°ҶжқҘдәӢдёҡжӣҙж— з©·пјҢејҖжқҘ继еҫҖеёҲйҒ“иҙҜе…¶дёӯпјҢеёҲйҒ“пјҢеёҲйҒ“пјҢи°ҒдёҺз«ӢпјҹиҙЈж— ж—Ғиҙ·еңЁи—җиә¬гҖӮзҡҮзҡҮе…®ж•…йғҪпјҢе·Қе·Қе…®еӯҰеәңпјҢдёҖе ӮзӣёиҒҡеҝ—зӣёеҗҢпјҢжңқз ”еӨ•и®Ёд№җиһҚиһҚгҖӮејҳжҲ‘ж•ҷеҢ–

пјҢжҳҢжҲ‘ж°‘жҷәпјҢе…ұзҹўжӯӨж„ҝеҠЎжҲҗеҠҹпјҒ

гҖҖгҖҖпј“пјҢгҖҠиҫ…д»ҒеӨ§еӯҰж ЎжӯҢгҖӢпјҲиҜҚпјҡдәҺж–ҢгҖҖжӣІпјҡй»„еҸӢжЈЈпјү

гҖҖгҖҖиҫ…д»Ғд»ҘеҸӢпјҢдјҡеҸӢд»Ҙж–ҮгҖӮеҗҫж Ўд№ӢйӯӮпјҢеңЈгҖҒзҫҺгҖҒе–„гҖҒзңҹгҖӮдёүзҹҘжҳҜжұӮпјҢжҳҺеҫ·ж—Ҙж–°гҖӮи”ҡиө·еӨҡеЈ«

пјҢж–ҮиҙЁеҪ¬еҪ¬гҖӮзҰҸйҹіеӢӨж’ӯпјҢеӨ©дёӢеҪ’д»ҒгҖӮдё–з•ҢеӨ§еҗҢпјҢзҘһж—Ёж°ёйҒөгҖӮзҘқжҲ‘иҫ…д»ҒпјҢе…¶еҜҝеҚғжҳҘпјҒзҘқжҲ‘иҫ…

д»ҒпјҢе…¶еҜҝеҚғжҳҘпјҒ

гҖҖгҖҖиҝҷдәӣж ЎжӯҢпјҢиҜ—иҜҚе®ҸдёҪеӨҡеҪ©пјҢдёҚеҸҜи°“дёҚзҫҺгҖӮжҜ”иҫғиҖҢиЁҖпјҢеҫ·еӣҪдәәеҲӣз«Ӣзҡ„иҫ…д»ҒеӨ§еӯҰж ЎжӯҢжңҖе…ё

йӣ…гҖӮдҪҶж–Үйқ©ж—¶жңҹпјҢж–Ҝж–Үжү«ең°гҖӮеңЈгҖҒзҫҺгҖҒе–„гҖҒзңҹпјҢжӮүиў«жү«иҚЎгҖӮзҡҮзҡҮе…®ж•…йғҪпјҢе·Қе·Қе…®еӯҰеәңпјҢдёҖ

е ӮзӣёиҒҡеҝ—зӣёеҗҢпјҢжңқз ”еӨ•и®Ёд№җиһҚиһҚгҖӮ然иҖҢе®һйҷ…дёҠпјҢеҢ—еёҲеӨ§еӯҰжңҜз ”з©¶йЈҺж°”дёҚжө“пјҢзӢ¬з«ӢжҖқжғіж¬ зјә

гҖӮж•ҷеёҲпјҢдј еЈ°зӯ’гҖӮжҲ‘们еҺҶж¬ЎиҝҗеҠЁпјҢдёҖ家дёҚи®ӨдёҖ家дәәпјҢе®һйҷ…дёҠзҹҘиҜҶеҲҶеӯҗпјҢж•ҷеёҲпјҢеңЁзӨҫдјҡеҗ„дёӘ

йҳ¶еұӮйҮҢжҖ»жҳҜе–ңж¬ўиЎЁзҺ°еҫ—е·ҰдёҖдәӣгҖӮеҢ—еёҲеӨ§е°Өе…¶еҰӮжӯӨгҖӮзӨҫдјҡ科еӯҰпјҢеҢ—еёҲеӨ§ж— жі•жҜ”иӮ©дәҺеҢ—еӨ§гҖӮжҖқжғіе№ізЁіе’ҢеӯҰжңҜиҝҹж»һжҳҜдёҖдҪ“гҖӮеңЁи®°иҝ°ж–Үйқ©еҸІзҡ„ж—¶еҖҷпјҢжҲ‘们еҲҮжҜӢеҝҳи®°еҢ—еёҲеӨ§жҹ”жҖ§зҡ„дёҖйқўгҖӮ

ж–Үйқ©еүҚеҢ—еёҲеӨ§е…ӯдҪҚдёҖзә§ж•ҷжҺҲпјҡйҷҲеһЈгҖҒй»Һй”ҰзҶҷгҖҒеӮ…з§ҚеӯҷгҖҒй’ҹ敬ж–ҮгҖҒй»„иҚҜзң гҖҒжӯҰ

е…ҶеҸ‘гҖӮ

дәҢзә§ж•ҷжҺҲпјҡжұӘе ғд»ҒгҖҒе‘Ёе»·е„’гҖҒйғӯдёҖеІ‘гҖҒйӮұжӨҝгҖҒи°ӯдё•жЁЎгҖҒз©ҶжңЁеӨ©гҖҒеҲҳзӣјйҒӮгҖҒиғЎжҳҺпјҲеӨ–иҜӯ

зі»пјҢиҮӘжқҖпјүгҖҒзҷҪеҜҝеҪқгҖҒеј зҰҫз‘һгҖҒи’ӢзЎ•ж°‘гҖҒзҘҒејҖжҷәпјҲиҮӘжқҖпјүгҖҒйғ‘еҚҺзӮҪгҖҒеј е®—зҮ§гҖҒйІҒе®қйҮҚгҖҒйҷҲе…үж—ӯгҖӮ

дёүзә§ж•ҷжҺҲзҹізЈҗгҖҒ马зү№иҮӘжқҖиә«жӯ»гҖӮ

гҖҖгҖҖжҲ‘们йӮЈдҪҚд»ҺжңӘдәІиҒҶи¬Ұе’ізҡ„иҖҒж Ўй•ҝйҷҲеһЈпјҢеҸІеӯҰ家пјҢжҜӣжіҪдёңз§°е…¶дёәвҖңеӣҪе®қвҖқгҖӮжі•еӣҪи‘—еҗҚжұү

еӯҰ家дјҜеёҢе’Ңи®ӨдёәпјҢеҸӘжңүйҷҲеһЈдёҺзҺӢеӣҪз»ҙжүҚз§°еҫ—дёҠвҖңдёӯеӣҪиҝ‘д»Јд№Ӣдё–з•ҢеӯҰиҖ…вҖқгҖӮеӮ…ж–Ҝе№ҙиҜҙиҝҮпјҢвҖң

йқҷеәөе…Ҳз”ҹпјҲжҢҮзҺӢеӣҪз»ҙпјүй©°иӘүжө·дёңдәҺеүҚпјҢпјҲйҷҲеһЈпјүе…Ҳз”ҹй№°жү¬жІіжң”дәҺеҗҺгҖӮвҖқж—Ҙжң¬жұүеӯҰжқғеЁҒжЎ‘еҺҹ

йӘҳи—ҸеңЁйҷҲеһЈгҖҠе…ғиҘҝеҹҹдәәеҚҺеҢ–иҖғгҖӢеҮәзүҲеҗҺпјҢеҫҲеҝ«еҸ‘иЎЁиҜ„и®әпјҢз§°йҷҲеһЈжҳҜзҺ°еңЁдёӯеӣҪеҺҶеҸІеӯҰиҖ…дёӯвҖң

зҠ№дёәжңүд»·еҖјд№ӢеӯҰиҖ…вҖқгҖӮйҷҲеҜ…жҒӘзҡ„еӯҰз”ҹжҲҙ家зҘҘеӣһеҝҶпјҡйҷҲеёҲе’ҢжҲ‘еңЁж Ўж•ЈжӯҘж—¶пјҢиҮӘз§°е№із”ҹжңҖдҪ©жңҚ

зҡ„жҳҜзҺӢйқҷеәөпјҲзҺӢеӣҪз»ҙпјүе…Ҳз”ҹпјҢе…¶ж¬ЎжҳҜйҷҲеһЈгҖӮпј‘пјҷпј”пјҷе№ҙд»–еңЁеӣҪе…ұд№Ӣй—ҙйҖүжӢ©дәҶеҗҺиҖ…пјҢе©үжӢ’и’Ӣ

д»Ӣзҹіе’ҢиҖҒеҸӢиғЎйҖӮзҡ„иөҙеҸ°йӮҖиҜ·пјҢиҖҢжҳҜз•ҷеңЁеӨ§йҷҶеҪ“дәҶеӨҡе№ҙзҡ„еӨ§еӯҰж Ўй•ҝгҖӮпј‘пјҷпј”пјҳе№ҙеә•пјҢеҚ—дә¬еӣҪ

ж°‘ж”ҝеәңдёүж¬ЎжҙҫйЈһжңәеҲ°еӣҙеҹҺдёӯзҡ„еҢ—е№іпјҢиҰҒжҺҘйҷҲеһЈе’Ңе…¶д»–дёҖдәӣи‘—еҗҚеӯҰиҖ…еҚ—дёӢпјҢйҷҲеһЈжӢ’з»қдәҶгҖӮпј‘

пјҷпј”пјҷе№ҙпј‘жңҲеә•пјҢеҢ—е№іе’Ңе№іи§Јж”ҫпјҢи§Јж”ҫеҶӣиҝӣе…ҘеҢ—е№іеҹҺпјҢе№ҙиҝ‘еҸӨзЁҖзҡ„йҷҲеһЈеңЁеӯҰз”ҹзҡ„йҷӘеҗҢдёӢпјҢ

д»Һе…ҙеҢ–еҜәиЎ—пј•еҸ·жӯҘиЎҢеҲ°иҘҝзӣҙй—ЁиҝҺжҺҘи§Јж”ҫеҶӣпјҢиҝҺжҺҘи§Јж”ҫгҖӮ

гҖҖгҖҖж–Үйқ©еүҚд»–жҜҸе№ҙдёӨж¬ЎжқҘеёҲеӨ§е’ҢеӨ§е®¶и§ҒйқўпјҡејҖеӯҰе…ёзӨјзҡ„е’ҢжҜ•дёҡе…ёзӨјгҖӮд»–еңЁж–Үйқ©еІҒжңҲд№ҹеҝғжғҠ

иӮүи·ігҖӮдҪҶж–Үйқ©дёӯи°Ғд№ҹжІЎжңүжғіеҲ°жӢҝжү№ж–—д»–жқҘжҳҫеұұйңІж°ҙгҖӮеҖ’жҳҜд»–зҡ„дёӢеұһеҺҶеҸІзі»дёҖдҪҚиҖҒеёҲж–Ҫе»әдёӯ

еҸ—еҲ°зүөиҝһгҖӮжңүдёҖеј йҷҲеһЈеҮ д»ЈеӯҰдәәдә”дё–еҗҢе Ӯзҡ„з…§зүҮиў«е…¬ејҖпјҢз®—жҳҜжҚҺеёҰж¶үеҸҠйҷҲеһЈгҖӮдҪҶжҲ‘еҗҺжқҘзҹҘ

йҒ“пјҢйҷҲеһЈзҡ„дәІзӮҷејҹеӯҗ并жңӘз•ҷж ЎпјҢе…¶ејҹеӯҗж•ЈеёғеңЁе…ЁеӣҪеҗ„ең°гҖӮеҘҪеғҸеҢ—еёҲеӨ§еҺҶеҸІзі»дёҚжҳҜжҹҗдёӘ姓ж°Ҹ

зҡ„еӨ©дёӢвҖ”вҖ”зҺ°еҰӮд»ҠеӨ§еӯҰз•ҷж Ўзҡ„жҳҜдәІеұһе’ҢејҹеӯҗпјҢд»Ҙе»әз«ӢеӯҰжҙҫгҖӮдҪҶйҷҲеһЈжІЎжңүиҮӘе·ұзҡ„家дёҒж°‘еӣўгҖӮ

ж–Ҫе»әдёӯпјҢпј‘пјҷпј”пјҗе№ҙпј“жңҲз”ҹпјҢжұҹиӢҸж— й”ЎдәәгҖӮпј‘пјҷпј•пјҷиҖғе…ҘеҢ—еёҲеӨ§еҺҶеҸІзі»пјҢпј‘пјҷпј–пј’е№ҙеҢ—еёҲ

еӨ§ж ЎеәҶпј–пјҗе‘Ёе№ҙж—¶иў«жҺЁйҖүдёҺйҷҲеһЈж Ўй•ҝгҖҒзҷҪеҜҝеҪқдё»д»»гҖҒжқЁй’Ҡе…Ҳз”ҹгҖҒжқЁеӯҗеқӨе…Ҳз”ҹеҗҲеҪұпјҲеҚіпјҢдә”

дё–еҗҢе Ӯз…§зүҮпјүгҖӮж–Үйқ©жӯЈзӣӣзҡ„пј‘пјҷпј—пј‘е№ҙпј–жңҲпј’пј•ж—ҘйҷҲеһЈеҜҝз»ҲпјҢз»Ҳе№ҙпјҷпј‘еІҒгҖӮд»–зҸҚи—Ҹзҡ„пј”дёҮ

дҪҷеҶҢеӣҫд№Ұе…ЁйғЁдәӨе…¬гҖӮеү©дёӢзҡ„дёҚеҖјй’ұзҡ„д№ҰеҶҢйҒ—з•ҷеңЁеҢ—еёҲеӨ§еӣҫд№ҰйҰҶдёҖжҘјеӨ§еҺ…гҖӮгҖҚ

гҖҖгҖҖйҷҲеһЈдәҺпј‘пјҷпј”пјҷе№ҙпј•жңҲпј‘пј‘ж—ҘеңЁгҖҠдәәж°‘ж—ҘжҠҘгҖӢеҸ‘иЎЁгҖҠз»ҷиғЎйҖӮд№ӢдёҖе°Ғе…¬ејҖдҝЎгҖӢпјҢиҜҙпјҡвҖң

жҲ‘д№ҹжӣҫдәІзңјзңӢи§ҒеӨ§жү№зҡ„йқ’е№ҙйғҪе·Іиө°еҲ°и§Јж”ҫеҢәпјҢеҸҲжңүеӨҡе°‘йқ’е№ҙпјҢжӯЈеңЁиө°еҗ‘иҝҷжқЎйҒ“и·Ҝзҡ„ж—¶еҖҷпјҢ

жҲ‘жғійҡҫйҒ“иҝҷи®ёеӨҡйқ’е№ҙвҖ”вҖ”й…·зҲұиҮӘз”ұзҡ„йқ’е№ҙ们йғҪдёҚзҹҘйҒ“йӮЈйҮҢжҳҜвҖҳеҶіж— иҮӘз”ұвҖҷзҡ„еҗ—пјҹеҶөдё”еҸҲжңү

еҘҪдәӣж—§жңӢеҸӢеңЁйӮЈйҮҢпјҢдәҺжҳҜдҪ зҡ„иҜқеңЁжҲ‘и„‘жө·йҮҢејҖе§Ӣиө·дәҶз–‘й—®гҖӮвҖқйҷҲеһЈеҶҷдәҶеҜ№ж–°з”ҹжҙ»зҡ„ж„ҹеҸ—пјҢ

жҢҮеҮәд»ҘеҫҖеҗҢиғЎйҖӮзҡ„и®әеӯҰж–№жі•еҸӘжҳҜвҖңе®һиҜҒдё»д№үвҖқвҖңжңүеҹәжң¬й”ҷиҜҜвҖқгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңжҲ‘зҺ°еңЁжҳҺзҷҪдәҶжҜӣжіҪдёңзҡ„ж”ҝжІ»дё»еј е’Ңе®һйҷ…жғ…еҶөпјҢжҲ‘ж„ҝиҙЎзҢ®дҪ иҝҷз§ҚзүҲжң¬пјҢж ЎжӯЈдҪ еӯӨиҜҒеҒҸ

и§Ғзҡ„еҚұйҷ©вҖқгҖӮвҖңдёүеҚҒе№ҙеүҚпјҢдҪ жҳҜйқ’е№ҙвҖҳеҜјеёҲвҖҷпјҢдҪ еңЁиҝҷжҳҜйқһеҲҶжҳҺиғңиҙҘжҳӯ然зҡ„ж—¶еҖҷпјҢз«ҹи„ұзҰ»

дәҶйқ’е№ҙиҖҢеҠ е…ҘеҸҚдәәж°‘зҡ„йӣҶеӣўпјҢдҪ дёәд»Җд№ҲдёҚеҶҚеӣһеҲ°ж–°йқ’е№ҙзҡ„иЎҢеҲ—дёӯжқҘе‘ўпјҹжҲ‘д»ҘдёәдҪ дёҚеә”еҪ“еҶҚ

еқҡжҢҒе…¶д»ҘеүҚзҡ„й”ҷиҜҜжҲҗи§ҒпјҢеә”еҪ“жңүж•ўдәҺеҗҰе®ҡиҝҮеҺ»и§ӮзӮ№й”ҷиҜҜзҡ„еӢҮж°”гҖӮдҪ еә”иҜҘиҪ¬еҗ‘дәәж°‘вҖҰвҖҰ幡然

и§үжӮҹпјҢзңҹеҝғзңҹж„Ҹзҡ„еҗ‘йқ’е№ҙ们еӯҰд№ пјҢйҮҚж–°з”ЁзңҹжӯЈзҡ„科еӯҰзҡ„ж–№жі•жқҘеҲҶжһҗпјҢжү№еҲӨдҪ иҝҮеҺ»жүҖжңүзҡ„еӯҰ

иҜҶпјҢжӢҝжқҘдёәе№ҝеӨ§зҡ„дәәж°‘жңҚеҠЎпјҢеҶҚи§Ғеҗ§пјҒеёҢжңӣжҲ‘们е°ҶжқҘиғҪеңЁдёҖжқЎи·ҜдёҠзӣёи§ҒвҖқгҖӮ

гҖҖгҖҖе…¬ејҖдҝЎеҫҖеҫҖжҳҜжҢ‘жҲҳд№ҰпјҢз§Ғж•ҷз”ЁдёҚзқҖгҖӮеҶіж–—д№ҰиҰҒз”Ёе…¬ејҖдҝЎгҖӮејәеҠҝдёҖж–№и§үзқҖзҗҶзӣҙж°”еЈ®гҖӮ

йҷҲеһЈиҝҳжүҫжқҘжҜӣжіҪдёңзҡ„гҖҠдёӯеӣҪйқ©е‘Ҫе’ҢдёӯеӣҪе…ұдә§е…ҡгҖӢгҖҠж–°ж°‘дё»дё»д№үи®әгҖӢзӯүпјҢжүӢжӢҝж”ҫеӨ§й•ңпјҢдёҖеӯ—дёҖеҸҘең°йҳ…иҜ»пјҢжҖқжғідёәд№ӢдёҖеҸҳгҖӮ

гҖҖгҖҖвҖңж–Үйқ©вҖқдёӯпјҢйҷҲеһЈе®¶дәәеҶҷиҝҮдёӨе°ҒдҝЎпјҢдёҖе°Ғз»ҷе‘ЁжҒ©жқҘпјҢдёҖе°Ғз»ҷеә·з”ҹпјҢиҜҙд»–ж•ҙеӨ©жҸҗеҝғеҗҠиғҶ

гҖҒй—·й—·дёҚд№җпјҢеҜ№еҪўеҠҝзҡ„еҸ‘еұ•йҷҢз”ҹгҖҒжӢ…еҝ§пјҢеҸҲдёҚзҗҶи§ЈпјҢеҸӘиғҪдҝқжҢҒжІүй»ҳгҖӮ

гҖҖгҖҖйҷҲеһЈз»ҷиғЎйҖӮзҡ„дҝЎпјҢе’Ңд»–з»ҷдёҠеӨҙзҡ„дҝЎпјҢеҸҜд»ҘеҒҡеҜ№и§Ӯйҳ…иҜ»гҖӮеҜ№и§ӮзҰҸйҹігҖҒз¬Ұзұ»зҰҸйҹіпјҢеҸҲз§°е…ұ

и§ӮзҰҸйҹігҖҒеҗҢи§ӮзҰҸйҹіпјҢиҝҷйҮҢе°ұжҳҜеҜ№и§ӮзҘёйҹігҖҒз¬Ұзұ»зҘёйҹігҖҒе…ұи§ӮзҘёйҹігҖҒеҗҢи§ӮзҘёйҹігҖӮ

гҖҖгҖҖиғЎйҖӮдёҚзӣёдҝЎйӮЈе°Ғе…¬ејҖдҝЎжҳҜйҷҲеһЈеҶҷзҡ„гҖӮз»ҷжңӢеҸӢеҶҷдҝЎпјҢз…§йҒ“зҗҶеә”иҜҘйӮ®еҜ„з»ҷжң¬дәәгҖӮз§ҒдәӨе‘ҖпјҢ

жҢҡеҸӢе‘ҖпјҢеҜҶеҸӢе‘ҖпјҢеҝғз…§дёҚе®ЈпјҢеҝғеҝғзӣёеҚ°пјҢиҺ«йҖҶд№ӢдәӨпјҢиӮЎиӮұд№ӢдәӨпјҢжүҚжҳҜжңӢеҸӢгҖӮиҝҷдҪҚйҘұеӯҰд№ӢеЈ«

зҡ„еӨҡе°‘зӣІзӣ®д№җи§ӮдёҺйҡҫе Әе°ҙе°¬пјҢж— дәәзҹҘжҷ“гҖӮ

гҖҖгҖҖеҲҳд№ғе’ҢпјҲпј‘пјҷпј‘пјҳвҖ”пј‘пјҷпјҷпјҳпјүпјҢеҘіпјҢеӨҡе№ҙжӢ…д»»йҷҲеһЈз§ҳд№ҰгҖӮж–Үйқ©еІҒжңҲдёҖж¬Ўжү№ж–—дјҡдёҠпјҢиҰӢйҒҺеҘ№гҖӮгҖҚ

ж–ҮеҢ–йқ©е‘ҪејҖе§ӢдёҚд№…пјҢеҢ—еёҲеӨ§еҺҹй…ҚеӨҮз»ҷжҸҙеәөзҡ„дё“иҒҢз§ҳд№ҰеҲҳд№ғе’Ңд»ҘеҸҠе…¬еҠЎе‘ҳгҖҒз”·жҠӨеЈ«йғҪиў«и°ғеӣһеҸӮеҠ иҝҗеҠЁпјҢдәІдәә们жҲ–иў«жү№еҲӨпјҢжҲ–дёӢж”ҫе№Іж ЎеҠіеҠЁпјҢеҸӘжңүеӨҡз—…зҡ„ж¬Ўеӯҗд»ІзӣҠеңЁиә«иҫ№пјҢиҝҳжңүдёҖеҗҚеҒҡйҘӯзҡ„иҖҒдҝқе§ҶгҖӮ1969е№ҙеә•д»ІзӣҠз—…йҮҚдҪҸйҷўпјҢдёҚд№…еҺ»дё–гҖӮе№ҙиҝҲзҡ„жҸҙеәөжӣҫеҮ ж¬Ўи·ҢеҖ’еңЁең°пјҢи®ёд№…жүҚиў«еҸ‘зҺ°жү¶иө·гҖӮдәІдәә们е•Ҷи®®пјҢд»ҘжҸҙеәөзҡ„еҗҚд№үиҮҙдҝЎе‘ЁжҒ©жқҘжҖ»зҗҶеҸҠеә·з”ҹеҸҚжҳ жғ…еҶөпјҢдәҺ1970е№ҙ1жңҲ6ж—Ҙз”ұеӯҷеӘіжӣҫеәҶз‘ӣеҶ’йҷ©йҖҒиҮідёӯеҚ—жө·гҖӮдёӨдёүеӨ©еҗҺпјҢе‘ЁжҒ©жқҘеҚіжҙҫеҶӣд»ЈиЎЁдёҺеҢ—еёҲеӨ§иҒ”зі»пјҢе…ҲеҗҺе°ҶеҲҳд№ғе’ҢеҸҠе…¬еҠЎе‘ҳгҖҒжҠӨеЈ«и°ғеӣһжҸҙеәөиә«иҫ№гҖӮ1жңҲ25ж—ҘпјҢеә·з”ҹе°ҶжҸҙеәөдҝЎд»¶иҪ¬жҠҘжҜӣжіҪдёңж—¶еҶҷйҒ“пјҡйҷҲеһЈеҺҹжқҘзҡ„з§ҳд№Ұе’ҢжңҚеҠЎе‘ҳеңЁж–ҮеҢ–еӨ§йқ©е‘Ҫдёӯеӣһж ЎеҸӮеҠ иҝҗеҠЁпјҢйҷҲзҡ„з”ҹжҙ»ж— дәәз…§йЎҫпјҢз»ҸдёҺеӯҰж Ўе•ҶйҮҸпјҢе·Іе°ҶйҷҲзҡ„з§ҳд№Ұе’ҢжңҚеҠЎе‘ҳжҙҫеӣһйҷҲеӨ„пјҢж•…йҷҲжқҘдҝЎж„ҹи°ўе…ҡдёӯеӨ®еҜ№д»–зҡ„е…іжҖҖгҖӮйҷҲиҰҒе°Ҷд»–зҡ„д№ҰзұҚеҸҠеӣӣдёҮе…ғзЁҝиҙ№зҢ®з»ҷе…ҡгҖӮжҲ‘们еңЁж”ҝжІ»еұҖдјҡи®®дёҠдәӨжҚўдәҶж„Ҹи§ҒпјҢе…ҡи§үеҫ—еҸҜеҶҷдёҖдҝЎеҜ№д»–зҡ„иҝҷз§ҚзІҫзҘһеҠ д»Ҙйј“еҠұпјҢдҪҶеҗ‘д»–и§ЈйҮҠпјҢзӣ®еүҚеҢ—дә¬еӣҫд№ҰйҰҶжӯЈеңЁиҝӣиЎҢжү№ж–—пјҢд»–зҡ„д№ҰзұҚж–ҮзҢ®пјҢжҡӮз”ұд»–иҮӘе·ұдҝқз®ЎдёәеҘҪгҖӮе…ідәҺд»–зҡ„зЁҝиҙ№пјҢжӢҹиҜҙжңҚд»–иҮӘе·ұдҝқз•ҷпјҢд»Ҙз…§йЎҫд»–зҡ„з”ҹжҙ»гҖӮжҜӣжіҪдёңйҳ…еҗҺпјҢеҶҷдәҶдёҠиҝ°жү№иҜӯгҖӮ

еҗҺи®°пјҡ

дёӨдҪҚйҷҲж°ҸеҗҺдәәйғҪжҳҜеҺҶеҸІеӯҰ家пјҢеҜ№иҮӘе·ұзҡ„зҘ–зҲ¶д№ҹжҳҜе®һдәӢжұӮжҳҜпјҢеӣ дёәйҷҲеһЈеӨ§еёҲдёҚе…үжҳҜйҷҲж°Ҹ家ж—ҸеүҚиҫҲпјҢжӣҙжҳҜиҝ‘д»ЈдёӯеӣҪзҹҘиҜҶеҲҶеӯҗзҡ„жқ°еҮәе…ёеһӢд»ЈиЎЁд№ӢдёҖпјҢд»–зҡ„еҝғи·ҜеҺҶзЁӢпјҢдәәз”ҹйҖүжӢ©гҖӮжүҖйҒӯйҒҮзҡ„дёҖеҲҮдёҖеҲҮпјҢйғҪжҳҜжҲ‘们иҝҷдёӘж°‘ж—ҸзҹҘиҜҶеҲҶеӯҗзҡ„еҺҶзЁӢзё®еҪұгҖӮеҖјеҫ—жҲ‘еҖ‘еҗҺдәәеҺ»жҖқиҖғгҖӮ

еҢ—дә¬йҷҲ家еӨ§е“Ҙе“Ҙпјҡ

йҷҲеһЈе…Ҳз”ҹз”ҹжҙ»з®ҖжңҙпјҢдёҚжҠҪзғҹпјҢдёҚе–қй…’пјҢз”ҡиҮідёҚе–қиҢ¶гҖӮд»–еңЁеҢ—дә¬з”ҹжҙ»дәҶеӨ§еҚҠз”ҹпјҢжІЎжңүд№°иҝҮжҲҝеӯҗпјҢйғҪжҳҜз§ҹжҲҝжҲ–дҪҸеӯҰж ЎжҸҗдҫӣзҡ„е®ҝиҲҚгҖӮд»–зҡ„з§Ҝи“„дё»иҰҒжҳҜз”ЁжқҘиҙӯд№°д№ҰзұҚе’Ңж–Үзү©гҖӮд»–д№°д№Ұдё»иҰҒд»ҘеҒҡеӯҰй—®дёәдё»пјҢеҸІйғЁд№ҰзұҚйҪҗе…ЁпјҢеӨ§еһӢдёӣд№ҰдёҚе°‘пјҢе®—ж•ҷеҸІд№ҰзұҚиҫғеӨҡпјҢеҢ…жӢ¬еӨ§и—Ҹз»Ҹе’ҢйҒ“и—ҸгҖӮж–Үзү©дё»иҰҒжҳҜеӯҰиҖ…зҡ„д№Ұз”»гҖҒдҝЎжңӯе’ҢжүӢзЁҝгҖӮвҖңж–Үйқ©вҖқејҖе§ӢпјҢйҷҲеһЈе…Ҳз”ҹе·ІжҳҜ86еІҒй«ҳйҫ„пјҢзҺҜеўғе’Ңиә«дҪ“зҠ¶еҶөйғҪдёҚ容许他继з»ӯд»ҺдәӢеӯҰжңҜз ”з©¶гҖӮиҖҒдәәзғӯзҲұзҘ–еӣҪпјҢиҝҷж—¶д»–и®ӨдёәжңҖеҗҺзҡ„жҠҘеӣҪд№ӢйҒ“е°ұжҳҜжҠҠд»–дёҖз”ҹзҸҚи—Ҹзҡ„д№ҰзұҚгҖҒж–Үзү©д»ҘеҸҠз§Ҝи“„е…ЁйғЁзҢ®з»ҷеӣҪ家пјҢ并дёҖеҶҚиЎЁиҫҫдәҶиҝҷз§Қж„ҝжңӣгҖӮ

йҷҲеһЈе…Ҳз”ҹдәҺ1971е№ҙ6жңҲ21ж—Ҙз—…йҖқдәҺеҢ—дә¬еҢ»йҷўпјҢз»Ҳе№ҙ91еІҒгҖӮ家еұһйҒөз…§йҒ—ж„ҝпјҢе°Ҷд»–зҡ„е…ЁйғЁи—Ҹд№ҰгҖҒж–Үзү©д»ҘеҸҠ4дёҮе…ғзЁҝиҙ№дәӨеҮәгҖӮи—Ҹд№Ұе’ҢеӨ§йғЁеҲҶж–Үзү©з”ұеҢ—еёҲеӨ§жҺҘ收пјҢж•ҙж•ҙжӢүдәҶ4еӨ§еҚЎиҪҰпјҢеҸҰжңү240件еҘ—ж–Үзү©з”ұеҢ—дә¬еёӮж–Үзү©е·ҘдҪңйҳҹпјҲйҰ–йғҪеҚҡзү©йҰҶеүҚиә«пјүжҺҘ收пјҢ4дёҮе…ғзЁҝиҙ№дҪңдёәе…ҡиҙ№дәӨдёҺеҢ—еёҲеӨ§е…ҡ委гҖӮ1972е№ҙпјҢеҢ—еӣҫе–„жң¬йғЁеҸҲж №жҚ®йғӯжІ«иӢҘйҷўй•ҝзҡ„ж„Ҹи§ҒпјҢд»Һ家еұһжүӢйҮҢ收еӯҳдәҶйҷҲеһЈе…Ҳз”ҹзҡ„дё»иҰҒжүӢзЁҝгҖӮ

еҗҺжқҘж №жҚ®дёӯеӨ®йўҶеҜјдәәзҡ„ж„Ҹи§ҒпјҢеҸҲе°ҶеҺҹдәӨдёҺеҢ—еёҲеӨ§зҡ„44163еҶҢ/件еӣҫд№Ұиө„ж–ҷпјҢ4з®ұж–Үзү©пјҢ807еқ—д№ҰжқҝпјҢ25з®ұжҠҘзәёпјҢ移дәӨеҢ—дә¬еӣҫд№ҰйҰҶ收и—ҸгҖӮ

е№ҝе·һйҷҲ家еӨ§е“Ҙе“Ҙпјҡ

вҖҰ.гҖӮиҜҙеҲ°йІҒиҝ…пјҢиғЎйҖӮгҖӮйІҒиҝ…пјҢжҖҺж ·иҜ„д»·пјҢе·Із»ҸжҜ”иҫғе…¬жӯЈдәҶгҖӮиҮідәҺд»–еҰӮжһңжҙ»еҲ°и§Јж”ҫеҗҺеҰӮдҪ•пјҢжҲ‘и®ӨдёәпјҢиҰҒд№ҲиұЎиғЎйЈҺпјҢеҗ‘еҪ“жқғж…·ж…ЁйҷҲиҜҚпјҢз»“жһңиў«жү“жҲҗеҸҚйқ©е‘ҪпјҢиҖҢдё”зүөиҝһдёҖеӨ§жү№йқ©е‘Ҫж–ҮдәәпјҢеҸ—еҶӨеҸ—е®іпјҢз”ҡиҮід»–们зҡ„家еұһеӯҗеҘігҖӮиҰҒд№ҲиұЎйғӯжІ«иӢҘпјҢеҚ‘иә¬жӢҚ马пјҢзҙ§и·ҹйўҶиў–пјҢеҪ“然他д№ҹе‘ҪиҝҗдёҚжөҺпјҢеҗҚеЈ°дёҚдҪігҖӮи®ІеҲ°иғЎйҖӮпјҢзҺ°еңЁд№ҹжҜ”иҫғе®ўи§ӮиҜ„д»·д»–зҡ„еӯҰжңҜе’ҢдёәдәәгҖӮ

иҝҷйҮҢжңүж®өеҺҶеҸІеҗҢдҪ 们讲讲гҖӮзҘ–зҲ¶йҷҲеһЈи§Јж”ҫеүҚеҗҢиғЎйҖӮжңүдәӨеҫҖпјҢйғҪжҳҜеӯҰиҖ…ж–ҮдәәгҖӮи§Јж”ҫеүҚеӨ•пјҢиҖҒи’ӢжҙҫдәәиҰҒжҺҘдёҖжү№жңүеҗҚдәәеЈ«и·ҹд»–еҺ»еҸ°ж№ҫпјҢзҘ–зҲ¶еҗҢиғЎйҖӮйғҪеңЁд№ӢеҲ—гҖӮдҪңдёәдёҖдёӘеҺҶеҸІеӯҰ家пјҢзҘ–зҲ¶зӣ®зқ№еӣҪж°‘е…ҡеҪ“ж—¶зҡ„и…җжңҪе’Ңеҝ…иҙҘзҡ„жғ…еҠҝпјҢеҶіе®ҡз•ҷеңЁеҢ—е№іпјҢ并з»ҷиғЎйҖӮеҶҷдәҶдёҖе°Ғе…¬ејҖдҝЎпјҢд№ҹеҠқд»–з•ҷдёӢжқҘпјҢиҝҺжҺҘж–°дёӯеӣҪпјҢпјҲиҝҷжҳҜдёҖе°ҒеңЁеӯҰз•ҢжңүдёҚеҗҢзңӢжі•зҡ„дҝЎпјҢдҪҶзҡ„зЎ®жҳҜзҘ–зҲ¶жүҖеҶҷпјҢйқһеҰӮеӨ–з•Ңжңүдәәдј жҳҜз”ұд»–дәә代笔пјүгҖӮеҗҺжқҘиғЎйҖӮиҝҳжҳҜеҺ»дәҶеҸ°ж№ҫпјҢз»“еұҖд№ҹдёҚеҘҪгҖӮзҘ–зҲ¶з•ҷдёӢжқҘеҗҺпјҢеҪ“е№ҙеҸ—еҲ°жҜӣзҡ„жҺҘи§ҒпјҢжҜӣеҜ№еҪ“ж—¶еңЁеә§зҡ„еҳүе®ҫд»Ӣз»ҚиҜҙ:иҝҷдҪҚжҳҜйҷҲеһЈе…Ҳз”ҹпјҢиҜ»иҝҮеҫҲеӨҡд№ҰпјҢжҳҜжҲ‘们еӣҪ家зҡ„еӣҪе®қгҖӮеӣ дёәиҝҷеҸҘиҜқпјҢзҘ–зҲ¶е°ұдёҖзӣҙиў«еҗҺдәәеҶ д»ҘвҖңеӣҪе®қзә§дәәзү©вҖқзҡ„йӣ…еҸ·гҖӮдҪңдёәеӯҰиҖ…пјҢж•ҷиӮІе®¶и§Јж”ҫеҗҺзҘ–зҲ¶жҳҜеҸ—йҮҚи§Ҷзҡ„пјҢеҫ·еӣҪдәәиө„еҠ©зҡ„иҫ…д»ҒеӨ§еӯҰпјҢ1952е№ҙиҰҒж”№йқ©еҗҲ并еҲ°еҢ—дә¬еёҲеӨ§гҖӮзҘ–зҲ¶дёҖзӣҙеҪ“ж Ўй•ҝиҮіеҺ»дё–гҖӮжҳҜиҝ‘д»ЈеҪ“еӨ§еӯҰж Ўй•ҝж—¶й—ҙжңҖй•ҝзҡ„еӯҰиҖ…гҖӮ1957е№ҙеҗҺзҘ–зҲ¶д»ҘдёғеҚҒеӨҡй«ҳйҫ„пјҢеҸӮеҠ дәҶе…ұдә§е…ҡпјҢдёҚз®ЎеҲ«дәәеҜ№жӯӨжңүд»Җд№Ҳи®®и®әпјҢиҝҷжҳҜд»–иҮӘе·ұзҡ„йҖүжӢ©гҖӮж–Үйқ©ејҖе§ӢпјҢд»–дҪңдёәеҢ—еёҲеӨ§зҡ„ж Ўй•ҝпјҢе…«д№қеҚҒй«ҳйҫ„пјҢй’ҰзӮ№зҡ„еӣҪе®қпјҢжүҖжңү公家з»ҷдәҲзҡ„еҫ…йҒҮпјҢеҰӮжҲҝеӯҗпјҢжңҚеҠЎе‘ҳпјҢз§ҳд№Ұз»ҹз»ҹејәиЎҢж’ӨеҺ»гҖӮеҸӘз”ұдәІеұһз…§ж–ҷгҖӮеҗҺз»Ҹе‘ЁжҖ»зҗҶзү№жү№еҲ°еҢ—дә¬еҢ»йҷўпјҢдҝқжҠӨиө·жқҘпјҢе…ҚеҸ—дәәж јзҡ®иӮүд№ӢиӢҰгҖӮжңҖеҗҺд»–жҳҜйғҒйғҒдёҚеҫ—еҝ—пјҢд№ҹиҢ«з„¶дёҚзҹҘдёәдҪ•еҲ°жӯӨеўғең°иҖҢз»ҲгҖӮд»–еҜ№жңӘжқҘиҝҳдјјжҖҖжңүжҹҗз§ҚеёҢжңӣпјҢжүҖд»ҘеҪ“жҲ‘еҘіе„ҝеҮәз”ҹеҗҺжұӮд»–з»ҷе‘ҪеҗҚж—¶пјҢд»–иҜҙ:е°ұеҸ«ж—әеҗ§гҖӮиҝҷе°ұжҳҜд»–з•ҷз»ҷжҲ‘们жңҖзҸҚиҙөзҡ„йҒ—дә§дәҶгҖӮж–Үйқ©жңҹй—ҙпјҢдҪңдёәеӣҪе®қпјҢд»–иҮӘиә«е·ІдёҚз”ұиҮӘдё»пјҢд»–зҡ„еңЁеӣҪеҶ…зҡ„еӯҗеҘіпјҢж— дёҖдёҚеҸ—еҲ°дёҚеҗҢзЁӢеәҰзҡ„еҶІеҮ»вҖҰвҖҰдҪңдёәзҹҘеҗҚеӯҰиҖ…пјҢд»–зҡ„дёҖз”ҹпјҢеңЁж”ҝжІ»йЈҺдә‘еҸҳе№»дёӯпјҢд№ҹз®—дёҖзұ»е…ёеһӢпјҢж—ўдёҚиұЎиғЎйҖӮпјҢд№ҹдёҚеҗҢдәҺйғӯжІ«иӢҘгҖӮ

жө·еӨ–жңүеӯёиҖ…д№ҹжңүйҖҷжЁЈзҡ„дёҖ家д№ӢиЁҖпјҡиҜ„иҝ°йҒ“пјҢ

йҷҲеһЈдёҺиғЎйҖӮзҡ„еҲҶйҒ“жү¬й•іпјҢж·ұеҲ»ең°еҸҚжҳ еҮәеҪ“е№ҙзҹҘиҜҶеҲҶеӯҗеңЁж–°ж—§ж”ҝжқғжӣҙжӣҝд№Ӣйҷ…пјҢеҜ№дёҚеҗҢдәәз”ҹйҒ“и·ҜжҠүжӢ©ж—¶зҡ„еҝғи·ҜеҺҶзЁӢгҖӮ

еҢ—е№іи§Јж”ҫдәҶпјҢйҷҲеһЈдҫқж—§еҒҡиҫ…д»ҒеӨ§еӯҰзҡ„ж Ўй•ҝпјҢз”ҡиҮівҖңжңӘе°қдёҖж—Ҙеәҹд№ҰпјҢд№ҰжЎҲе Ҷд№ҰеҰӮеұұвҖқ д»Һи§Јж”ҫеҢәеҪ’жқҘзҡ„еҲҳд№ғеҙҮпјҢжҠҠи§Јж”ҫеҢәзҡ„жүҖи§ҒжүҖй—»е°Ҫиҝ°з»ҷйҷҲеһЈпјӣйҷҲеһЈиҝҳжүҫжқҘжҜӣжіҪдёңзҡ„гҖҠдёӯеӣҪйқ©е‘Ҫе’ҢдёӯеӣҪе…ұдә§е…ҡгҖӢгҖҠж–°ж°‘дё»дё»д№үи®әгҖӢзӯүж–Үз« пјҢжүӢжӢҝж”ҫеӨ§й•ңпјҢдёҖеӯ—дёҖеҸҘең°и®Өзңҹйҳ…иҜ»гҖӮеӯҰд№ ж–°зҗҶи®әпјҢеҗ¬дәҶж–°жҠҘе‘ҠпјҢеҶҚз»“еҗҲеҢ—е№іеҹҺеҶ…зҡ„ж–°и§Ғй—»пјҢйҷҲеһЈжҖқжғідёәд№ӢдёҖеҸҳпјҢвҖңжңқй—»йҒ“пјҢеӨ•жӯ»еҸҜзҹЈгҖӮвҖқ

дҪҶжҳҜгҖҢж–Үйқ©гҖҚе°ҮйҖҷдёҖеҲҮзҡ„иҮҶжғіе№»жғіжү“з ҙж“ҠзўҺпјҢдёӯеӣҪзҡ„ж–ҮеҢ–еҗҚдәәеңЁж–Үйқ©зҡ„йҒӯйҒҮпјҢжҳҜдёҖжң¬иЎҖж·ҡеҸІпјҢз„Ўдәәе№ёе…ҚпјҢдҪҶжҳҜдёҺзҪ№йҡҫзҡ„зҝҰдјҜиөһгҖҒеҗҙжҷ—е’ҢйҷҲеҜ…жҒӘзӯүзӣёе°ҚжҜ”пјҢйҷҲеһЈеӨ§её«иҝҳз®—е–„з»ҲгҖӮ

еңЁвҖңж–Үйқ©вҖқдёӯпјҢйҷҲеһЈжІЎжңүеҸ—еҲ°зӣҙжҺҘдјӨе®іпјҢйЎҜ然жҳҜеӣ дёә家дәәд»ҘйҷіеһЈеҗҚзҫ©з»ҷдёӯеҚ—жө·еҶҷзҡ„йҖҷдёӨе°ҒдҝЎжңүй—ңпјҢдёҖе°Ғз»ҷе‘ЁжҖ»зҗҶпјҢдёҖе°Ғз»ҷеә·з”ҹпјҢе‘Ёеә·еҖҶдәәеҸҠжҷӮж–ҪеҮәжҸҙжүӢгҖӮе®һдәӢжұӮжҳҜең°иҜҙпјҢеә·з”ҹе…¶е®һд№ҹжҳҜйқһеёёе°ҠйҮҚжңүзңҹеӯҰй—®зҡ„дәәзү©пјҢжҲ‘们е°Қеҫ…жӯ·еҸІдәәзү©дёҚиғҪи„ёи°ұеҰ–йӯ”еҢ–гҖӮ

жҲ‘们жӣҫд№ д»Ҙдёәеёёзҡ„дәәзү©и§ӮпјҢеҮ д№Һе®Ңе…ЁжҳҜе№јзЁҡжҲ–еӯ©з«ҘиҲ¬зҡ„зңје…үпјҢеҚіжүҖи°“вҖңеҘҪдәәвҖқгҖҒвҖңеқҸдәәвҖқзҡ„дәҢе…ғеҜ№з«ӢпјҡвҖңеҘҪвҖқеҲҷдәҹз§°д№ӢпјҢвҖңеқҸвҖқеҲҷдәҰдәҹз§°д№ӢпјҢжӯӨдҪҝеҫ—вҖңеңЈдәәвҖқиҖ…е…Ёж— жёЈж»“гҖҒе…Ёж— з‘•з–өпјҢиҖҢвҖңеқҸдәәвҖқиҖ…дәҰе…Ёж— дә®зӮ№гҖҒе…Ёж— дәәжҖ§гҖӮ

д»ҠеӨ©жҲ‘们еә”иҜҘжңүиҫЁжӯЈзҡ„ж ЎжӯЈи§ӮпјҡжүҖи°“вҖңеҘҪдәәвҖқжңӘеҝ…йӮЈд№ҲвҖңеҘҪвҖқпјҲе…¶д№ҹжңүвҖңйҳҙзҝівҖқд№ӢеӨ„пјүпјҢжүҖи°“зҡ„вҖңеқҸдәәвҖқд№ҹжңӘеҝ…йӮЈд№ҲвҖңеқҸвҖқпјҢвҖңеңЈдәәвҖқеҝ…йЎ»иө°дёӢзҘһеқӣпјҢвҖңеқҸдәәвҖқеҪ“然д№ҹйЎ»е®һдәӢжұӮжҳҜең°е…·дҪ“еҲҶжһҗпјҢеҰӮжҳҜиҖҢе·ІпјҢеІӮжңүе®ғе“үпјҹ

жӣҫз»ҸжҳҜеә·з”ҹз§ҳд№Ұзҡ„еҢЎдәҡжҳҺеӣһеҝҶйҒ“пјҡвҖңеә·з”ҹе°ұжҳҜиҝҷж ·дёҖдёӘдәәпјҢжҖқжғівҖҳе·ҰвҖҷпјҢдҪҶиҰҒиҜҙд»–еӯҳеҝғеҸҚе…ҡпјҢжҳҜдёҚеҸҜиғҪзҡ„гҖӮдёҚиғҪжҠҠдәәиҜҙеҫ—йӮЈд№ҲеқҸгҖӮвҖқ

д»–иҝҳеӣһеҝҶпјҡвҖңжҲ‘еҲ°е»¶е®үдёҚд№…пјҢеә·з”ҹйҖҒз»ҷжҲ‘дёҖйҰ–иҜ—пјҡвҖҳж•…дәәдёҚзӣёи§ҒпјҢзӣёи§ҒдҫқеҰӮж•…гҖӮеЁҒжӯҰдёҚиғҪеұҲпјҢжҢҘд№ӢдёҚиғҪеҺ»гҖӮвҖҷйӮЈж—¶еә·з”ҹеҲҡд»ҺиӢҸиҒ”еӣһжқҘгҖӮеёҲе“ІеңЁж–Үз« дёӯиҜҙпјҢеә·з”ҹиө иҜ—жҲҸеј„жҲ‘пјҢдәӢе®һдёҚжҳҜиҝҷж ·зҡ„гҖӮиҝҷйҰ–иҜ—жҳҜдёҚй”ҷзҡ„гҖӮеә·з”ҹе·ҰжүӢеҸіжүӢйғҪиғҪеҶҷеӯ—гҖӮеә·з”ҹзҡ„иҝҷйҰ–иҜ—пјҢвҖҳж–Үйқ©вҖҷдёӯдёҚзҹҘеј„еҲ°е“ӘйҮҢеҺ»дәҶгҖӮвҖқпјҲзҺӢжҳҘеҚ—пјҡгҖҠеҗ¬еҢЎдәҡжҳҺж Ўй•ҝеҝҶеҫҖгҖӢпјү

еә·з”ҹжҳҜжҖҺж ·зҡ„дәәпјҹд»ҘеҸ‘з”ҹеңЁеҢЎдәҡжҳҺиә«дёҠзҡ„дәӢе®һжқҘиҜҙжҳҺпјҢйӮЈе°ұжҳҜпјҡвҖңеә·з”ҹеңЁеҺҶеҸІдёҠжӣҫеҜ№еҢЎж Ўй•ҝпјҲеҢЎдәҡжҳҺеҗҺдёәеҚ—дә¬еӨ§еӯҰж Ўй•ҝпјүж–Ҫд»ҘжҸҙжүӢвҖ”вҖ”вҖ”дёҠдё–зәӘ30е№ҙд»ЈпјҢеҢЎж Ўй•ҝеӣ еҸҚеҜ№жһҒвҖҳе·ҰвҖҷзҡ„еҒҡжі•пјҢеңЁдёҠжө·йҒӯйҒҮжү§иЎҢе·ҰеҖҫи·Ҝзәҝзҡ„дәәзҡ„жҡ—жһӘпјҢе·®зӮ№зҢ®иә«пјҢеә·з”ҹдёәд»–иҜҙдәҶиҜқпјҢдҪҝд»–еҫ—д»Ҙе…ҚйҷӨе·ҰеҖҫеҲҶеӯҗзҡ„继з»ӯиҝҪжқҖвҖқпјҢ然иҖҢеңЁвҖңж–Үйқ©вҖқдёӯпјҢеә·з”ҹеҚҙеҜ№еҢЎдәҡжҳҺиҗҪдә•дёӢзҹіпјҢдҪҝе…¶еҸ—еҲ°иҝ«е®іпјҢеҗғе°ҪиӢҰеӨҙгҖӮйӮЈд№ҲпјҢвҖңзәЈд№ӢдёҚе–„пјҢиҺ«еҰӮжҳҜд№Ӣз”ҡд№ҹвҖқиҝҷеҸҘиҜқпјҢеҜ№дәҺеә·з”ҹдёҚжҳҜд№ҹеҸҜд»ҘйҖӮз”Ёзҡ„д№Ҳпјҹ

ж–ҮеҢ–еӯҰиҖ…з§Ұжҷ–еҜ№гҖҠеә·з”ҹе№ҙи°ұгҖӢеә·з”ҹзҡ„иҜ„д»·дёәпјҡвҖңжөӢдёҚеҮҶвҖқгҖӮ

е·Із»Ҹй«ҳйҫ„зҡ„йҷҲеһЈвҖңж–Үйқ©вҖқжңҹй—ҙ并没жңүеҸ—еҲ°зӣҙжҺҘдјӨе®іпјҢеҫ—зӣҠдәҺе‘ЁжҒ©жқҘгҖҒеә·з”ҹ收еҲ°йҷіеһЈжұӮжғ…дҝЎд»¶еҗҺпјҢе‘ЁдёҺеә·з«ӢеҚідҪңеҮәдәҶдҝқжҠӨе®үжҺ’гҖӮ

дҪҶжҳҜпјҢиҝ·иҢ«еӨұжҺӘпјҢеӣ°жғ‘дёҚи§ЈпјҢеҝғжғ…еЈ“жҠ‘пјҢе°ҚеңӢ家зӮәж°‘ж—Ҹж“”ж“ҫеӣ°ж“ҫзқҖдёӯеңӢзҹҘиӯҳеҲҶеӯҗпјҢйҷіеһЈеӨ§её«д№ҹжҳҜеҰӮжӯӨгҖӮйҷҲеһЈжҷҡе№ҙжңҖдёҚиғҪеҝҚеҸ—зҡ„жҳҜд»–зҡ„з ”з©¶е·ҘдҪңиў«иҝ«еҒңжӯўпјҢд»–жңүдёҖж¬Ўе’ҢжӣҫеәҶз‘ӣи°ҲеҲ°д№ҰзұҚеҮәзүҲй—®йўҳж—¶йҡҫиҝҮең°иҜҙпјҡвҖңзҺ°еңЁд»Җд№ҲдәӢжғ…д№ҹдёҚиғҪеҒҡдәҶпјҢи®©жҲ‘зӯүжӯ»д№ҲпјҹвҖқ

еҸӮиҖғд№Ұзӣ®пјҡ

еҲҳд№ғе’ҢгҖҒе‘Ёе°‘е·қгҖҒзҺӢжҳҺжіҪгҖҒйӮ“з«Ҝе…Ёи‘—пјҡ

гҖҠйҷҲеһЈе№ҙи°ұй…Қеӣҫй•ҝзј–гҖӢ

йҷҲжҷәи¶…пјҡгҖҠеҸІеӯҰ家йҷҲеһЈдј з•ҘгҖӢ

зҺӢеҮҜпјҡ гҖҠйҷҲеһЈзҡ„жңӢеҸӢеңҲгҖӢ

йӮ“з‘һе…ЁпјҡгҖҠе…ідәҺгҖҲз»ҷиғЎйҖӮд№Ӣе…Ҳз”ҹдёҖе°Ғе…¬ејҖдҝЎгҖүгҖӢ

зЁӢж–ҜиҫүпјҡгҖҠдёӯеӣҪиҝ‘д»ЈеӨ§еӯҰж Ўй•ҝз ”з©¶гҖӢ

дҪҷжұқдҝЎпјҡгҖҠеә·з”ҹе№ҙи°ұгҖӢ

йҷіжҷәи¶…зј–жіЁпјҡгҖҠйҷҲеһЈжқҘеҫҖд№ҰдҝЎйӣҶгҖӢпјҲеўһи®ўжң¬пјүдёүиҒ”д№Ұеә—2010е№ҙ11жңҲзүҲ