日记两则:为了忘却的记忆

罗新 06/03 20170

在今天这个日子里,想说点什么,但又无从说起。翻开大学日记,摘录两篇。

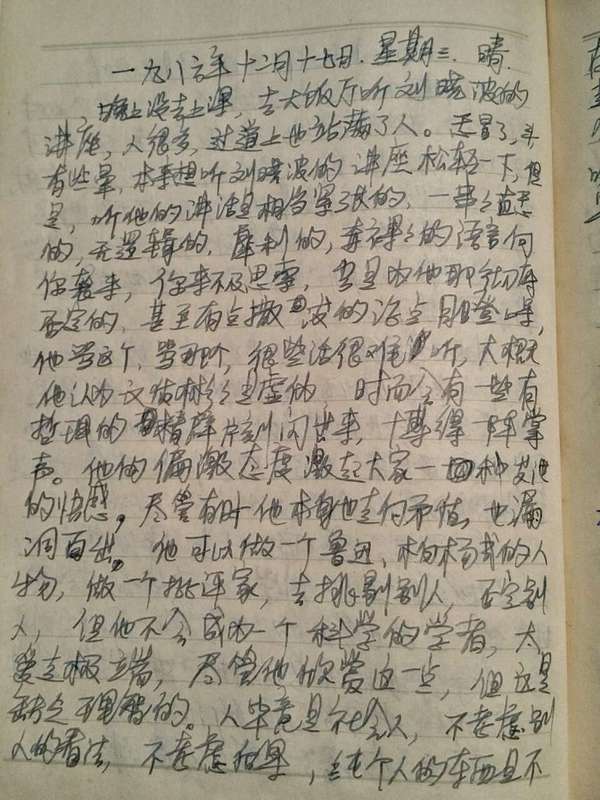

“一九八六年十二月十七日, 星期三,晴

晚上没去上课,去大饭厅听刘晓波的讲座。人很多,过道上也站满了人。感冒了,头有些晕。本来想听刘晓波的讲座轻松一下,但是,听他的讲话是相当紧张的。一串串直感的、无逻辑的、犀利的、赤裸裸的语言向你袭来。你来不及思索,只是为他那彻底否定的,甚至有点撒泼的论点目瞪口呆。他骂这个,骂那个,有些话很难听。大概他认为文质彬彬是虚伪。时而会有一些有哲理的精彩片刻闪出来,博得一阵掌声。他的偏激态度激起大家一种发泄的快感,尽管有时他本身也走向矛盾,也漏洞百出。

他可以做一个鲁迅、柏杨式的人物,做一个批评家,去挑剔别人,否定别人,但他不会成为一个科学的学者。太爱走极端,尽管他欣赏这一点,但这是缺乏理智的。人毕竟是社会人。不考虑别人的看法、不考虑后果、纯个人的东西是不存在的。"

那是一个充满躁动、激情和思考的年代。现在看来,当时刚上大三的我,也不是盲从和迷信的。虽然逃课去听刘晓波的讲座,但对他的观点却有自己的认识。

后来,我87年暑假去新疆搞社会调查,二个半月的时间里,结识了一群维族朋友,甚至学会了简单的维吾尔语。回校后,我又和这些朋友在北京的亲朋好友联系上了,经常相聚。1988年5月18日,是伊斯兰的开斋节。中央民族学院的维族朋友举行大派对,我和同宿舍的几个女孩也应邀参加。通宵派对,来了许多人,喝酒、唱歌、跳舞、做游戏.....

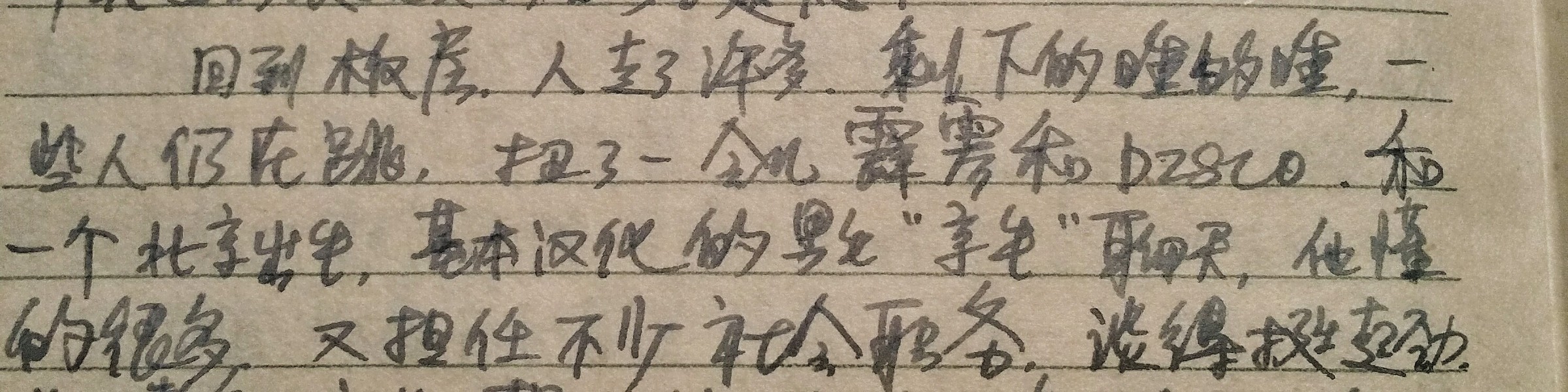

“回到板房,人走了许多。剩下的睡的睡,一些人仍在跳,扭了一会儿霹雳和 DISCO。和一个北京出生,基本汉化的男生“京生”聊天。他懂的很多,又担任不少社会职务,谈得挺起劲。”

那天深夜和“京生”长谈,聊的挺投机。过后也就忘了这事。那时大学的生活丰富多彩,每天都会遇到有意思的人,有意思的事。“京生”就是一个短暂的过客而已。

又过了快一年,就进入了那段跌宕起伏的日子。事后回想起来,其实离刘晓波和“京生”都挺近的。但是都只是“只闻其声,不见其人”。

再后来,六月的一天,在电视上看到通缉令,我大吃一惊。他怎么会是“京生”!

一晃眼,快三十年过去了。刘晓波得了诺贝尔和平奖。不知他现在是否“平和”了一些。而“京生”则一直流亡国外。

今天,翻开日记,才发现,原来,我还遇到过那样的人,经历过那样的事,有过那样的青春。