【建政後軍隊政治清洗和政治博弈中的最後贏家:葉參座】 ~𣁽省山寨·𣁽山雪夜溫酒習歷史

蒙城老張-101698 12/06 1024.0/1

【建政後軍隊政治清洗和政治博弈中的最後贏家:葉參座】

~𣁽省山寨·𣁽山雪夜溫酒習歷史

文革政治清洗中,最高領導人主要借乘自己的井岡山系部隊和紅一軍團來輾壓軍中各個山頭,解決政治對手之後,形成了以「毛主林副周輔」為核心的井岡山隊伍「雙一軍團」為主的政治軍人核心班底。

但是隨著林副帥的政治聲望和軍中勢力的擴展與日俱增,最高領導人感受到尾大不掉的危險,雙方在政治治國理念上出現嚴重分歧,據此毛對林彪軍事集團的清洗就提上了議事日程,扶持文革新貴是主席的最終目的,固此必須解決軍人勢力。

而在這樣的情況下,排名元帥最後的葉劍英元帥,因此脫穎而出。葉帥作為中共元老,並沒有自己真正的軍隊班底,所以也沒有自己的山頭,讓領袖極為放心,但葉帥又在軍中各山頭有著巨大的影響力和潤滑力,是無人可替代的。

這在領袖對政治高層與軍隊高層的重要勢力進行清洗的過程中,從彭德懷、賀龍、羅瑞卿、楊成武、林彪、四人幫等一連串事件中,葉帥都是領袖的得力助手以及受益者,他的份量在軍中和政治上越來越重,從協助毛澤東到協助周恩來、協助林彪,也都游刃有餘,得心應手,而且給各方都是最合適的合作者。葉帥無論是軍事幹部還是政工幹部,都可以說是在中國軍隊中難得的將才和政治權謀高手,甚至可以說在整個中國的政治內鬥博弈中,葉帥靠自己的聰明才智游刃有餘地躲過風險,保存自己而最終達到個人的政治高峰,成為開國元帥中最高的得益者、最後的贏家,登上中國實際上的幕後太上皇的操盤者角色。

文革其實是軍隊介入政治最深的一次。毛澤東既需要軍方,也最怕軍方。在高壓環境中,坊間流傳著大量「軍中密會」、「深夜調度」、「將帥互相監視」的傳聞,反映了當時人人自危的政治氛圍。

毛要打倒劉少奇、鄧小平必須仰賴軍隊。文革並不是單純的政治運動,而是毛澤東動用軍隊、宣傳、群眾、恐懼所組合的「多層權力機制」。在黨政系統被摧毀後,真正維持中國大陸運轉的是軍隊勢力。

然而,這股力量從不是自治的,它被鎖在毛澤東設計的權力迷宮裡。台大名譽教授明居正的判斷更直白:「文革其實是軍隊介入政治最深的一次。毛既需要軍方,也最怕軍方。」高華也在《紅太陽是怎樣升起的》指出:毛的政治邏輯是把所有力量互相牽制,絕不容許任何力量獨大。

於是,一個矛盾的三角出現了。毛澤東需要軍隊鎮壓、接管、造神,但又恐懼軍頭坐大。林彪是毛澤東最倚重的接班人,也是軍權最大者;葉劍英則被迫在極權黑箱裡維持殘餘理性。

林彪是毛澤東最倚重的刀,也最怕的影子。文革初期,林彪把軍隊變成毛的「個人政治工具」。1966~1968年,國家陷入武鬥混亂,但毛澤東要打倒劉少奇、鄧小平,讓群眾互打並不能真正摧毀政敵的權力根基,真正能做到的是軍隊,於是林彪主導的三個步驟形塑了文革的軍事化:

(1)軍隊有「三支」,支左、支工、支農,並進入社會各領域,接管廣播、郵電、工廠、交通,最後成為實質上的「臨時政權」。

(2)軍隊宣傳部隊推動「毛語錄宗教化」:林彪系統引導全國進入一種近乎宗教式的狂熱,「早請示、晚匯報」、「三忠於、四無限」,毛語錄成為軍隊必讀「聖經」;這不只是宣傳,而是一種政治軍事訓練,把整個國家捆綁進對毛個人效忠的軍事化紀律。

(3)軍隊臨時政府化:革命委員會全國29個省市,大多由軍代表主導。一位當年在地方工作的老幹部回憶(坊間口述史)陳述:「哪裡有軍代表,哪裡就等於是林彪的眼線。」在許多民間記憶中,革命委員會時期也被稱為「林彪時代」,雖然軍方從未正式這樣講,但足見林在當時的分量。

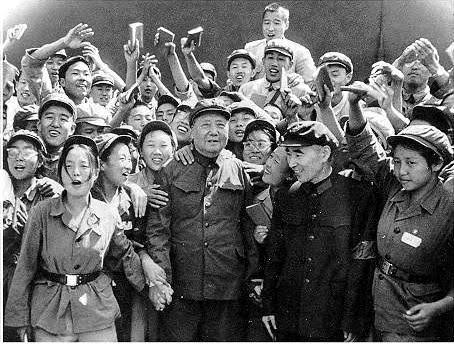

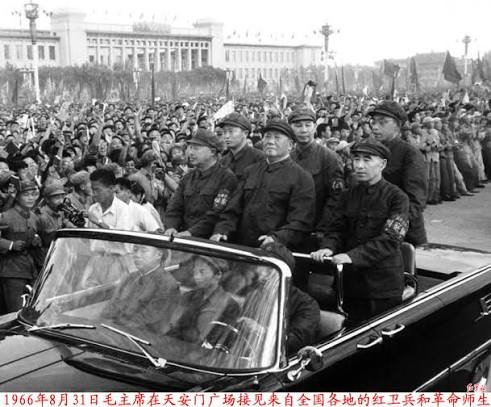

1966年,左起為周恩來、林彪、毛澤東與葉劍英。(圖片)

1969年九大後,林彪成為毛無法容忍的「第二太陽」。林彪被寫進黨章、被指定為唯一接班人。表面上,他達到權力巔峰,但明居正指出:「毛把林推上去,是要林替他擋槍,而不是要他真的做接班人。」

到了1970年,甚至有傳言(坊間說法)指「軍中多地向林請示多於向中央請示」。對毛來說,這是不能容忍的;高華曾指出毛的恐懼:「毛永遠只要一個太陽。」

林彪越強,越必然成為被整肅的目標。在林彪事件後,大量坊間傳聞流傳,其中常見的是:中南海深夜會議發生激烈爭吵、毛親信與林系幕僚互相撕破臉、林彪感到被冷落,開始準備退路;軍內曾流傳「接班人被架空」的說法,雖然這些傳聞無法完全證實,但反映一件事:軍方與毛之間的信任早已崩潰。

1971年從合作到破裂。林彪的結局成為文革最大的黑箱。官方版本與民間流傳差異巨大,但有文革研究學者的分析是:「林彪不是叛徒,而是毛決定不要他了。他別無退路。」林彪身亡後,毛立即做三件事:全面清洗林系軍官、重新塑造軍委,由葉劍英接手穩定,暗示軍方「文革永不可重演」。

毛的邏輯是:「軍隊可以用,但不能坐大。」文革最殘酷的地方正在於此。

與林彪不同,葉劍英是深知政治風險的軍人。林彪勢力坐大後,葉劍英成了軍隊的「保險閥」。1969年九大後,毛逐漸借助葉劍英制衡林彪。

葉劍英的作用包括:在軍委會議上維護制度化程序、阻止林系人馬清洗「老軍頭」,保護軍內科技、後勤、教育系統不被過度政治化。雖然如此,坊間仍傳聞葉劍英被監控、被限制;許多在1980~1990年代流傳的口述史都提到:葉劍英的活動受到林系人馬監視、中南海警衛系統多次調整,外界普遍解讀為「防葉」。葉劍英也曾對親近人士說「在劫難逃,只能熬」,儘管高壓黑箱內的權鬥無法完全查證,但反映軍隊內部的不安氛圍。

軍隊內存在兩股暗流。林彪事件後,中央幾乎陷入權力真空。大量軍區指揮官不知道該聽誰的。葉劍英在此时站出來:召集軍委緊急會議、穩定各大軍區情緒、明確軍隊一律服从中央,不自行動作,阻止林彪事件演變成軍隊分裂。這一點符合明居正的分析:「毛需要葉劍英來擦屁股:他製造了危機,再找人幫他收場。」

毛澤東既利用軍隊,也摧毀軍隊。毛與軍方的關係,是文革最陰暗的核心。毛利用林彪擊垮劉少奇,軍隊成為毛的政治武器,造成地方領導全面瓦解,通訊交通被軍方掌控,靠軍隊壓住武鬥並建立革命委員會。高華這樣總結:「毛需要一支軍隊來對付整個黨。」

最後,毛也只是利用葉劍英收拾林彪後的爛攤子,因為林彪事件後的混亂,如果處理不當,極可能形成軍區割據。毛指望葉劍英把危機壓住,同時確保軍隊不脫離中央。而這是毛最擅長的厚黑權術:永遠讓手下彼此制衡、輪流被清算。

坊間傳聞對毛的評價更尖銳,在許多口述史、民間回憶錄、地下文章裡,常出現如下說法:

「毛讓軍人互相抓把柄」

「毛不相信任何軍頭」

「毛用林治葉,用葉治林」

「軍隊是毛的工具,不是國家的軍隊」

軍隊的三重角色:工具、權力、受害者。分析軍方的角色,可更清楚理解文革的權力運作:其一,軍隊是毛澤東的「鎮壓工具」;沒有軍隊,文革頂多是一場群眾運動。有了軍隊,它變成一場國家級的權力清洗工程。其二,軍隊成了林彪等軍頭的「權力來源」,在革命委員會時期,許多地方領導人名義上是「三結合」,實際上軍代表說了算。軍隊第一次掌握如此龐大的政治資源。

當然,助紂為虐反害自身也是天理,最後軍隊自己也成為文革的「受害者」;林彪事件後:軍內大清洗、大批軍官遭調職、審查,軍隊威信下滑,軍事現代化倒退十年以上,軍方既是文革的「執行者」,也是「被犧牲者」,可以說文革是軍隊被政治利用最徹底的一次。

文革是一場軍權與極權交織的悲劇。林彪是毛手中的刀,也是毛最終要丟棄的刀。葉劍英在極權中只能做殘餘秩序的守衛者。在中共體制中,軍隊從不是國家的軍隊,而是黨的軍隊。黨的軍隊從不是集體的軍隊,而是最高領袖的軍隊。

文革不只是歷史,它揭示了中共建政政權運作的一貫底層邏輯:

利用→壯大→清洗→再利用。

對中國共產黨來說,黨的利益高於一切,對黨忠誠永遠比能力更重要。文革中的軍方勢力,只是這個循環裡最典型、最悲劇、也是必然的例子之一。

(𣁽省山寨·原創)