ŃĆÉõĖŁÕøĮÕ«śÕāÜĶĄäõ║¦ķśČń║¦ńÜäĶĆüńź¢Õ«Ś’╝ÜÕÅȵüŁń╗░Õż¦ÕĖłŃĆæ’Į× ķŁüń£üÕ▒▒Õ»©┬ĘĶÆÖÕ¤ÄĶĆüÕ╝Ąµ£ēĶ»ØĶ»┤

ĶÆÖÕ¤ÄĶĆüÕ╝Ą-101698 11/08 37814.0/1

µ»ŹĶ”¬Õ«ČµŚÅķüŚńē®õĖżÕØŚķŚ©ÕīŠ’╝īÕ╝ĢÕć║õĖƵ«ĄÕöÅÕśśµĢģõ║ŗ’╝īµø┤Ķ«®µóüµ░ÅÕ«ČµŚÅÕ╣┤ĶĮ╗õĖĆõ╗Żń¤źķüō’╝īÕ╗ŻµØ▒ÕģłĶ│óÕż¢Õģ¼ĶłćõĖ║õĖŁÕøĮµ¢ćÕī¢õĮ£Õć║ķćŹĶ”üĶ┤Īńī«ńÜäµ¢ćÕī¢Õż¦Õ«ČÕÅȵüŁń╗░Õż¦ÕĖłńÜäń¦üõ║║µāģĶ¬╝ŃĆé

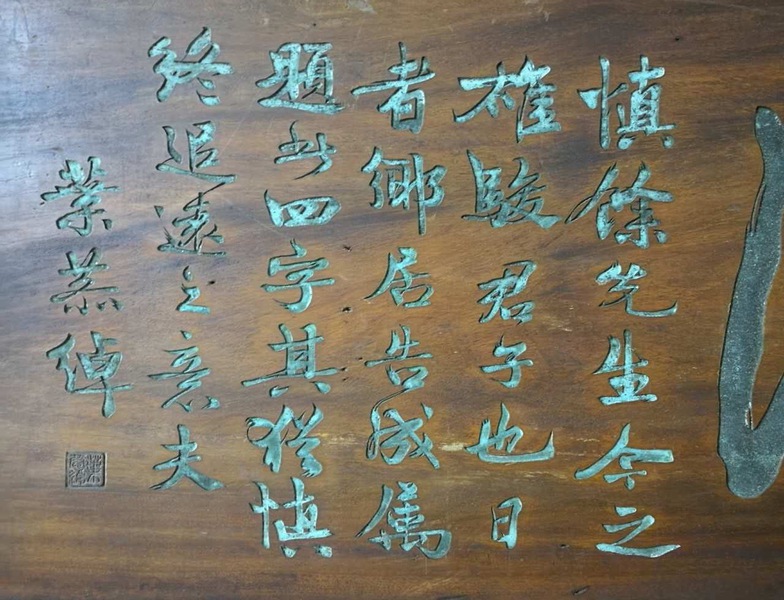

ŌĆ£õĖŁÕøĮÕ«śÕāÜĶĄäõ║¦ķśČń║¦ńÜäĶĆüńź¢Õ«ŚõĖĆÕÅȵüŁń╗░ŌĆØ ķĆÖµś»ÕģŁÕŹüÕ╣┤õ╗ŻõĖŁÕ£ŗµö┐µ▓╗µ£Ćķ½śÕ▒żÕ░üńĄ”ĶæēµüŁńČĮÕż¦ÕĖ½ńÜäÕÉŹĶÖ¤’╝īĶ┐ÖĶ»ØõĖŹµś»µłæĶ»┤ńÜä’╝īµ£ēÕÅ▓Ķ©śńé║ĶŁēŃĆéķĆÖµś»1968Õ╣┤ÕĘ£ÕģēµśÄµŚźµŖźÕłŖÕÅæŃĆŗķØ®ÕæĮńÜ䵳śµ¢Śķøäµ¢ćŃĆŖõĖŁÕøĮńÜäĶĄäõ║¦ķśČń║¦ńÜäĶĆüńź¢Õ«ŚõĖĆÕÅȵüŁń╗░ŃĆŗÕģ¼ķ¢ŗÕģ©Õ£ŗÕåŖÕ░üŃĆéµ£ēÕģ┤ĶČŻńÜäµ£ŗÕÅŗÕÅ»õ╗źÕÄ╗ÕøŠõ╣”ķ”嵤źń£ŗÕĮōÕ╣┤ķĆÖń»ćµ┤ŗµ┤ŗµ┤Ƶ┤ÆķØ®ÕæĮĶ▒¬µ░öÕå▓Õż®ńÜ䵳śµ¢Śķøäµ¢ćŃĆé

µ£¼õ║║µ¤źķ¢▒µŁĘÕÅ▓Ķ│ćµ¢Öõ╗źÕÅŖÕēŹĶ╝®µēĆĶ┐░’╝īµóüµ░ÅÕ«ČµŚÅĶłćĶæēÕ«Čń¦üõ║║ÕÅŗĶ¬╝ķóæµĘ▒ŃĆéÕÅȵüŁń╗░ĶĆüÕģłńö¤õĖŹÕāģµś»õĖŁÕ£ŗµ¢ćÕī¢Õż¦ÕĖł õ╣”µ│ĢÕż¦Õ«Č’╝īµø┤µś»õĖŁÕ£ŗµŁĘÕÅ▓õĖŖõ║żķĆÜń│╗ńÜäķćŹĶ”üķĀśĶ╗Źõ║║ńē®’╝īĶæēĶĆüÕģłńö¤Õć║õ╗╗Ķ┐ćµ░æÕøĮķōüĶĘ»µĆ╗Õ▒ĆÕ▒ĆķĢ┐’╝īķÉĄķüōķā©ķā©ķĢĘ’╝īõĖ║õĖŁÕøĮķōüĶĘ»Õ╗║Ķ«ŠÕüÜÕć║Ķ┐ćķćŹĶ”üĶ┤Īńī«’╝īń╗ØÕ»╣ńÜäõĖŁÕøĮķōüĶĘ»ÕģłĶ│óŃĆüķÉĄĶĘ»ĶĆüÕēŹĶŠłŃĆé

ĶæēµüŁńČĮ

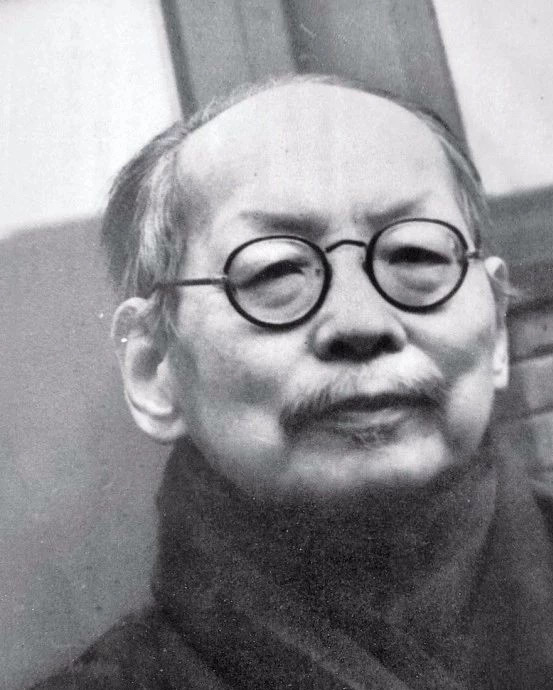

ÕŁŚĶŻĢńö½’╝īÕÅłÕŁŚńÄēńö½ŃĆüĶŁĮĶÖÄ’╝īĶÖ¤ķüÉÕ║ĄŃĆüķüÉń┐ü

ń▒ŹĶ▓½’╝ÜÕ╗ŻµØ▒ńĢ¬ń”║

ńö¤ÕŹÆ’╝ܵĖģÕģēńĘÆ7Õ╣┤’╝łĶź┐Õģā1881Õ╣┤’╝ēńö¤’Į×µ░æÕ£ŗ57Õ╣┤’╝łĶź┐Õģā1968Õ╣┤’╝ēÕŹÆ

µ░æÕ£ŗ12Õ╣┤5µ£łĶć│13Õ╣┤9µ£ł’╝īÕÅȵüŁń╗░õ╗╗ķÖĖµĄĘĶ╗ŹÕż¦ÕģāÕĖźÕż¦µ£¼ńć¤Ķ▓Īµö┐ķā©ķā©ķĢĘŃĆé

ĶæēµüŁńČĮńé║µĖģÕŁŻÕ╗®Ķ▓óńö¤’╝īµøŠÕģźõ║¼ÕĖ½Õż¦ÕŁĖÕĀéõ╗ĢÕŁĖķż©’╝īÕŠīÕŠĆµ▒¤Ķź┐ŃĆüµ╣¢ÕīŚńŁēÕ£░’╝īµōöõ╗╗µĢÖĶüĘĶłćĶŁ»Ķ┐░ńŁēĶüĘ’╝øµĖģÕ╗ĘĶ©ŁķāĄÕé│ķā©ÕŠī’╝īÕ░łń«ĪĶ╝¬Ķł╣ŃĆüķÉĄĶĘ»ŃĆüķāĄµö┐Ķłćķø╗µö┐ńŁēõ║żķĆܵźŁÕŗÖ’╝īĶæēµüŁńČĮķ¢ŗÕ¦ŗÕÅāĶłćĶĘ»µö┐ÕĘźõĮ£õĖ”ÕČäķ£▓ķĀŁĶ¦Æ’╝īÕģłÕŠīõ╗╗ĶĘ»µö┐ÕÅĖõĖ╗õ║ŗŃĆüÕōĪÕż¢ķāÄŃĆüķāÄõĖŁŃĆüõĖ×µö┐Õ╗│Õāēõ║ŗŃĆüÕ╗│ķĢĘŃĆüķÉĄĶĘ»ńĖĮÕ▒ƵÅÉĶ¬┐ńŁēĶüĘŃĆé

µ░æÕ£ŗµłÉń½ŗõ╣ŗÕŠī’╝īĶæēµüŁńČĮõ╗╗ĶĘ»µö┐ÕÅĖÕÅĖķĢĘ’╝īÕģ╝ķĀśķÉĄĶĘ»ńĖĮÕ▒ĆÕ▒ĆķĢĘ’╝īÕøĀõĖ╗Õ░Äõ║żķĆܵźŁÕŗÖ’╝īµ¼ŖÕéŠõĖƵÖé’╝īĶó½ńø«ńé║ŃĆīõ║żķĆÜń│╗ŃĆŹķ”¢Ķģ”õ║║ńē®’╝øÕģāÕ╣┤6µ£ł’╝īõĖŁĶÅ»Õģ©Õ£ŗķÉĄĶĘ»ÕŹöµ£āµ¢╝ÕīŚõ║¼µłÉń½ŗ’╝īĶæēµüŁńČĮõ╗╗Õē»µ£āķĢĘ’╝īµ£āķĢĘńé║µóüÕŻ½Ķ®Æ’╝īÕŚŻÕŠīĶæēµüŁńČĮõĖ”ÕģłÕŠīÕć║õ╗╗ĶĘ»µö┐Õ▒ĆÕ▒ĆķĢĘŃĆüõ╗Żõ║żķĆÜķā©µ¼ĪķĢĘŃĆüõ║żķĆÜķā©µ¼ĪķĢĘŃĆüķÉĄĶĘ»ńĖĮÕ▒ĆÕ▒ĆķĢĘŃĆüķāĄµö┐ńĖĮÕ▒ĆÕ▒ĆķĢĘÕÅŖÕģ¦Õ£ŗÕģ¼ÕéĄÕ▒ĆĶæŻõ║ŗńŁēĶüĘŃĆé

µ░æÕ£ŗ7Õ╣┤10µ£łĶć│14Õ╣┤11µ£ł’╝īĶæēµüŁńČĮõĖēÕ║”Õć║õ╗╗õ║żķĆÜńĖĮķĢĘ’╝ø9Õ╣┤12µ£ł’╝īĶæēµüŁńČĮµ£ēķææµ¢╝õ║żķĆÜķā©µēĆÕ▒¼õĖŖµĄĘÕĘźµźŁÕ░łķ¢ĆÕŁĖµĀĪŃĆüÕöÉÕ▒▒ÕĘźµźŁÕ░łķ¢ĆÕŁĖµĀĪŃĆüÕīŚÕ╣│ķÉĄĶĘ»ń«ĪńÉåÕŁĖµĀĪÕÅŖÕīŚÕ╣│ķāĄķø╗ÕŁĖµĀĪńŁēÕøøµĀĪµĢŻÕ▒ģÕÉäÕ£░’╝īĶ½ŗĶ欵¼ĪÕ╣┤Ķ½ŗÕ░ćÕøøµĀĪńĄ▒õĖĆńé║õ║żķĆÜÕż¦ÕŁĖ’╝ø12Õ╣┤5µ£ł’╝īĶæēµüŁńČĮµćē ÕŁ½õĖŁÕ▒▒Õģłńö¤õ╣ŗķéĆ’╝īµōöõ╗╗ķÖĖµĄĘĶ╗ŹÕż¦ÕģāÕĖźÕż¦µ£¼ńć¤Ķ▓Īµö┐ķā©ķĢĘ’╝ø21Õ╣┤Õģāµ£ł’╝īµøŠń¤ŁµÜ½Õć║õ╗╗Õ£ŗµ░æµö┐Õ║£ķÉĄķüōķā©ķĢĘ’╝īÕŠīķĆĆķÜ▒µö┐ÕŻćŃĆé

µŖŚµł░ķ¢ŗÕ¦ŗÕŠī’╝īĶæēµüŁńČĮķü┐Õ▒ģķ”ÖµĖ»’╝īńÖ╝ĶĄĘńĄäń╣öõĖŁÕ£ŗµ¢ćÕī¢ÕŹöķĆ▓µ£ā’╝īõĖ”ķĆ▓ĶĪīÕ╗ŻµØ▒µ¢ćńē®Õ▒ĢĶ”Įµ£āŃĆüńĘ©Õ╝ĢÕ╗ŻµØ▒ÕÅóµøĖ’╝ø57Õ╣┤ńŚģÕŹÆµ¢╝ÕīŚÕ╣│’╝īĶæŚŃĆīµĘ«µĄĘÕ▒ģÕŻ½ķĢĘń¤ŁÕÅźõĖēÕŹĘŃĆŹŃĆüŃĆīķüÉÕ║ĄÕī»ń©┐ŃĆŹŃĆüŃĆīõ║żķĆܵĢæÕ£ŗĶ½¢ŃĆŹńŁēÕé│õĖ¢ŃĆé

ÕÅȵüŁń╗░Õż¦ÕĖ½µø┤µś»µś»µłæÕøĮńÄ░õ╗ŻĶæŚÕÉŹĶ»ŹÕŁ”Õ«ČŃĆüõ╣”ńö╗Õ«ČŃĆüķē┤ĶĄÅÕ«ČŃĆüµöČĶŚÅÕ«ČŃĆéÕøĀĶŚÅµśÄõ╗ŻÕ«żÕŠĘńéēÕżÜĶŠŠ400õ╗Č’╝īµĢģÕ«żÕÉŹŌĆ£Õ«ŻÕ«żŌĆØŃĆéÕć║Ķ║½õ║Äõ╣”ķ”ÖķŚ©ń¼¼’╝īńź¢ńłČÕÅČĶĪŹÕģ░õ╗źķćæń¤│ŃĆüõ╣”ŃĆüńö╗ÕÉŹõĖ¢ŃĆéńłČõ║▓õĮ®ÕɽķĆÜĶ»ŚŃĆüõ╣”ŃĆüµ¢ćŃĆéÕÅȵüŁń╗░Ķć¬Õ╣╝ÕÅŚÕ«ČÕ║ŁńåÅķÖČ’╝īÕ¢£ńł▒õ╣”ńö╗ŃĆ鵌®Õ╣┤ńĢÖÕŁ”µŚźµ£¼’╝īĶĆüÕÉīńø¤õ╝Üõ╝ÜÕæśŃĆéÕÅȵüŁń╗░µōģķĢ┐ĶĆāÕÅżŃĆüķē┤ĶĄÅŃĆüĶ»Śµ¢ćŃĆüõ╣”µ│ĢŃĆüń╗śńö╗ŃĆéń╗śńö╗Õ¢äń½╣ŃĆüń¤│ŃĆüµóģŃĆüÕģ░ŃĆüµØŠ’╝īµ£Ćńł▒ńö╗ń½╣’╝īõ╗¢ń¼öõĖŗńÜäń½╣’╝īµ¤öķ¤¦µī║ÕŖ▓’╝īÕżÜÕ¦┐ÕżÜÕĮ®ŃĆéõ╣”µ│ĢµōģķĢ┐µŁŻŃĆüĶĪīŃĆüĶŹēõ╣”’╝īÕÅ¢µ│ĢĶĄĄÕŁÉµśéŃĆŖń×╗ÕĘ┤ńóæŃĆŗŃĆüķó£ń£¤ÕŹ┐ŃĆüĶ»ĖķüéĶē»ÕÅŖķŁÅńóæõ╣ŗķĢ┐’╝īĶć¬ĶŠ¤ń╗ÅńĢ”ŃĆéõ╣”ķŻÄÕłÜµ¤öÕ╣ȵĄÄ’╝īń╗░ń║”ÕżÜÕ¦┐’╝īĶĘīÕ«Ģµ£ēķ¤Ą’╝īÕł½ÕģĘõĖƵĀ╝ŃĆéÕÉ»ÕŖ¤ĶĄ×ÕģČŌĆ£µ¢ćń½ĀµĄ®ńĆÜ’╝īķ¤ĄĶ»ŁõĖ░ń®░’╝īõ╣”µ│ĢÕłÖÕż®ķ¬©Õ╝ĆÕ╝Ā’╝īńøłÕ»Ėõ╣ŗÕŁŚ’╝īµ£ēÕ»╗õĖłõ╣ŗÕŖ┐ŌĆØŃĆéÕÅȵüŁń╗░õĖ║õ║║Õ╣│ÕÆī’╝īõĖöµ£ēõŠĀõ╣ēõ╣ŗµ░ö’╝īĶÖĮĶć¬Ķ¦åń╗śńö╗ŃĆüõ╣”µ│ĢõĖ║õĮÖõ║ŗ’╝īÕŹ┤ĶāĮµāģĶ׏õ║Äõ╣”’╝īĶ»ŚĶ׏õ║Äńö╗ŃĆéÕ”éµ×£ÕĮōõĖ¬õ╣”ńö╗Õ«Č’╝īÕÅ»Ķ░ōń╗░ń╗░µ£ēõĮÖŃĆéĶæŚµ£ēŃĆŖõ╝ܵĖģĶ»ŹķÆ×ŃĆŗŃĆüŃĆŖķüÉÕ║Ąõ╣”ńö╗ķøåŃĆŗŃĆüŃĆŖķüÉÕ║ĄĶ░łĶē║ÕĮĢŃĆŗńŁēŃĆéĶĪīÕåģÕ»╣ÕÅȵüŁń╗░õ╣”µ│ĢĶĄ×Ķ¬ēµ×üķ½ś’╝īĶ░ōÕÅȵ░Åõ╣”µ│Ģńŗ¼µ£ēÕ┐āÕŠŚ ń¼öµ│ĢķøäÕ╝║µ£┤ÕÄÜŃĆé

ÕÅȵüŁńČĮÕż¦ÕĖ½õĖÄÕż¢Õģ¼µóüÕ¤╣Õ¤║ÕÉīõĖ║Õ╣┐õĖ£ÕģłĶ┤żÕÉŹÕŻ½’╝īĶć¬ńäȵā║µā║ńøĖµā£’╝īõ╗ÄÕÅČÕż¦ÕĖłńĄ”µóüµ░ÅÕ«ČµŚÅĶĆüÕ«ģĶĄŗĶ»ŹõĖŁÕÅ»õ╗źń£ŗÕł░’╝īńö©Ķ»Źńö©Ķ»ŁµüŁĶ░”µ£ēńż╝’╝īµēĆķóśµēĆõ╣”Õ«īÕģ©ńö©µ¢╝Ķć│Ķ”¬ Ķ”¬ÕÅŗ ń¦üõ║║Õ«ČµŚÅõ║ŗÕŖĪĶīāń¢ćŃĆéÕĮ░µśŠĶæēµóüõ┐®õ║║µä¤µāģµĘ▒ÕÄÜń¦üõ║żõĖŹĶ¢äŃĆé

ŃĆīµ£©µ£¼µ░┤µ║ÉŃĆŹ

Ķ®×Ķ¬× µ£©µ£¼µ░┤µ║É

µ╝óĶ¬×µŗ╝ķ¤│ m├╣ b─øn shuŪÉ yu├Īn

µŁżÕÅźÕć║ĶÖĢńé║’╝ÜĶć¬Ķ¬×µ£¼ŃĆŖÕĘ”Õé│’╝ĵśŁÕģ¼õ╣ØÕ╣┤ŃĆŗ’╝ÜŃĆīµłæÕ£©õ╝»ńłČ’╝īńīČĶĪŻµ£Źõ╣ŗµ£ēÕåĀÕåĢ’╝īµ£©µ░┤õ╣ŗµ£ēµ£¼µ║É’╝īµ░æõ║║õ╣ŗµ£ēĶ¼ĆõĖ╗õ╣¤ŃĆéŃĆŹµ»öÕ¢╗ÕćĪõ║ŗńÜåµ£ēµĀ╣µ£¼’╝īÕ╝Ģńö│ńé║µÄ©µ£¼µ║»µ║ÉŃĆé

ŃĆŖķÅĪĶŖ▒ńĘŻŃĆŗń¼¼ÕŹüÕģŁÕø×’╝ÜŃĆīõ╗Ŗķ╗æķĮÆÕ£ŗÕÅłµś»ÕÉøÕŁÉÕ£ŗµĢÖÕī¢µēƵ䤒╝īõ╗źµ£©µ£¼µ░┤µ║ÉĶĆīĶ½¢’╝īń®Čń½¤µłæÕĆæÕż®µ£ØĶ”üń«ŚĶɼķ锵Ā╣µ£¼õ║åŃĆéŃĆŹ

µĀæńÜäµĀ╣µ£¼’╝īµ░┤ńÜäµ║ÉÕż┤ŃĆéõ║ŗńē®ńÜäµĀ╣µ£¼µł¢õ║ŗµāģńÜäÕĤÕøĀĶŚēńö▒µ║»µ║ÉŃĆé

ÕÅȵüŁń╗░Õż¦ÕĖ½Õ»╣õ║Äõ╝Āń╗¤µ¢ćÕī¢Ķē║µ£»ńÜäńāŁÕ┐▒õĖÄńĀöń®Č’╝īõ╣¤µś»ÕģČõĖĆńö¤ńÜäķćŹĶ”üķā©Õłå’╝īÕ£©ÕģČŃĆŖÕøøÕŹüÕ╣┤µ▒éń¤źńÜäń╗ÅĶ┐ćŃĆŗõĖƵ¢ćõĖŁ’╝īõ╗¢µøŠĶ©ĆŌĆ£ńø¢ÕøøÕŹüÕ╣┤ń▓ŠÕŖø’╝īĶć│Õ░æõĖēÕłåõ╣ŗõĖĆĶĆŚõ║ĵś»ń¤ŻŌĆØŃĆé

ÕÅȵüŁń╗░µøŠĶć¬Ķ░”Õ£░Ķ»┤’╝ÜŌĆ£ÕŹÜĶĆīõĖŹõĖō’╝īõĖ¢õ╣ŗķĆÜńŚģŃĆéõĮÖµĢģõĖŹĶāĮÕģŹŃĆéĶ┐æÕ╣┤’╝īķóćõ╝╝µ│©Õģ©ÕŖøõ║ĵ¢ćÕī¢õ║ŗõĖÜÕÅŖĶĆāÕÅżõ║ŗõĖÜŌĆØŃĆé

1908Õ╣┤’╝īÕÅȵüŁń╗░õĖÄķÖłÕׯńŁēõ║║ÕÉīµĖĖõ║æÕåłń¤│ń¬¤’╝ī1918Õ╣┤Õæ╝ÕÉüõ║łõ╗źõ┐صŖż’╝īÕ╣ȵÆ░ÕåÖŃĆŖÕż¦ÕÉīõ║æÕåłń¤│Õł╗µ»üÕż▒Ķ«░ŃĆŗ;

1918Õ╣┤’╝īķÖłÕׯń╝¢ÕåÖõ║åŃĆŖÕ¤║ńØŻµĢÖÕÅ▓ńø«ÕĮĢŃĆŗ’╝īÕ«īµłÉõ║åŃĆŖÕøøÕ║ōÕģ©õ╣”ŃĆŗõĖŹµøŠµöČÕĮĢńÜäÕ¤║ńØŻµĢÖÕģĖń▒ŹŃĆéķÖłÕׯõĖÄÕÉīõ╣ĪÕģ╝ÕźĮÕÅŗÕÅȵüŁń╗░ńŁēõ║║õĖĆĶĄĘńĢģµĖĖÕż¦ÕÉīõ║æÕåłń¤│ń¬¤Õ»║’╝īµÆ░ÕåÖõ║åŃĆŖĶ«░Õż¦ÕÉīµŁ”ÕĘ×Õ▒▒ń¤│ń¬¤Õ»║ŃĆŗõĖƵ¢ć’╝īĶ┐Öµś»ķÖłÕׯń¼¼õĖĆń»ćõĮøµĢÖÕÅ▓Ķ«║µ¢ćŃĆé

1918Õ╣┤ĶæēµüŁńČĮķÖ│ÕׯÕæ╝ÕÉüõ║łõ╗źõ┐صŖż’╝īĶæēµüŁńČĮÕ╣ȵÆ░ÕåÖŃĆŖÕż¦ÕÉīõ║æÕåłń¤│Õł╗µ»üÕż▒Ķ«░ŃĆŗ;

1929Õ╣┤’╝īń╗äń╗ćõĖŁÕøĮĶÉźķĆĀÕŁ”ńżŠ’╝īķéĆĶ»ĘµóüµĆصłÉńŁēÕ╗║ńŁæõĖōÕ«ČÕģ▒ÕÉīńĀöń®Č;ÕÅæĶĄĘķćŹõ┐«ÕīŚõ║¼Õģāõ╗ŻõĖćµØŠĶĆüõ║║ÕĪö;õĖ╗µīüķćŹõ┐«ÕŹŚõ║¼µæäÕ▒▒ķÜŗõ╗ŻķøĢÕł╗;õ┐صŖżÕīŚõ║¼µł┐Õ▒▒Ķź┐Õ¤¤Õ»║;Õ╗║ÕøĮÕÉÄ’╝īõĖŖõ╣”µ»øµ│ĮõĖ£õĖ╗ÕĖŁ’╝īõ┐صŖżĶóüÕ┤ćńäĢÕóōŃĆé

ÕÅȵüŁń╗░Õ»╣õ║ÄĶć¬ÕĘ▒ńÜäķē┤ĶŚÅńö¤µČ»µ£ēÕ”éµŁżĶ»äÕ«Ü’╝īŌĆ£õĮÖÕ»╣µ¢ćÕŁ”Ķē║µ£»’╝īµ£¼µ£ēÕģłÕż®õ╣ŗķüŚõ╝Ā’╝īµĢģõ╣”ŃĆüńö╗ŃĆüÕÅżńē®õ╣ŗķē┤Õł½’╝īõ╝╝ķóćµ£ēÕŬń£╝ŃĆéŌĆØÕÅȵüŁń╗░µöČĶŚÅķóćõĖ░’╝īÕ£©µ░æÕøĮķē┤ĶŚÅńĢīÕÅĘõĖ║Õż¦Õ«Č’╝īÕøĀÕģČńł▒ÕźĮÕ╣┐µ│ø’╝īķÖżõ╣”ńö╗Õż¢’╝īÕÅżńē®µØéķĪ╣ŃĆüńóæÕĖ¢ŃĆüµ¢ćµł┐ńÜåµ£ēńÅŹĶŚÅ’╝īĶĆīÕÅȵüŁń╗░õĖƵ×ÜŌĆ£ńÄ®ńē®ĶĆīõĖŹõĖ¦Õ┐ŚŌĆØńÜäķē┤ĶŚÅÕŹ░’╝īµŁŻĶ»┤µśÄõ║åÕģČķē┤ĶŚÅõĖ╗Õ╝ĀŃĆé

ÕÅȵüŁń╗░Õż¦ÕĖłµÖÜÕ╣┤ńö¤µ┤╗õĖŹµä¢’╝īµ¢ćķØ®ķüŁÕÅŚńīøÕłŚµē╣Õłż’╝īÕÅłõĖĆõĖ¬µ¢ćõ║║µé▓µāģµé▓Õē¦...’╝īĶ»╗ÕÅ▓Õćäńäȵ│¬õĖŗ...ŃĆé1949Õ╣┤õ╗źÕÉÄÕÅȵüŁń╗░ĶĆüÕģłńö¤ń£¤µŁŻµłÉõĖ║ŌĆ£ķĆĖµ░æŌĆØŃĆé1954Õ╣┤6µ£ł5µŚź’╝īÕĘ▓õĖ║õĖŁÕż«µ¢ćÕÅ▓ķ”åÕē»ķ”åķĢ┐ńÜäÕÅȵüŁń╗░ń¼¼õ║īµ¼ĪÕ£©ŃĆŖÕŹŚÕøŁĶ»ĖÕŁÉķĆüķ╗ÄńŠÄÕæ©ÕīŚõĖŖĶ»ŚÕŹĘŃĆŗõĖŖķóśĶĘŗ’╝īÕåģµ£ē’╝ÜŌĆ£õĮÖĶĆüõĖöµŁ╗’╝īÕ╣ȵŚĀÕĮÆķ¬©µĢģõ╣Īõ╣ŗÕ┐ĄŃĆéķüŚõ╗żÕ░åÕ«ēµü»õ║Äõ║¼Ķź┐ń┐ĀÕŠ«Õ▒▒ķ║ōŃĆéÕøĀķØ×µüŗµüŗõ║ÄõĖĆõĖśĶĆģ’╝īńē╣õ╗źÕÄåÕÅ▓ÕÉŹĶ┐╣’╝īõĖƵŚ”ĶŹĪõĖ║ķŻśķŻÄ’╝īµäÅÕ«ēĶāĮµŚĀÕŖ©’╝¤µĢģĶ┐░Ķ«░õ║ĵŁżŃĆéÕÉÄõ╣ŗĶ¦üµŁżÕŹĘĶĆģ’╝īÕĮōµ£ēÕÉīµāģńäēŃĆéŌĆØńäČĶĆī’╝īÕĮōµŚČĶ¦üµŁżÕŹĘĶĆģ’╝īÕ»╣Ķ┐ÖõĮŹõ║ÄÕøĮÕ«ČĶ┤Īńī«ńöÜÕżÜńÜäĶĆüĶĆģ’╝īÕ╣ȵ▓Īµ£ēõĖص»½ÕÉīµāģõ╣ŗÕ┐ā’╝ī1957Õ╣┤ńģ¦õŠŗµēōµłÉŌĆ£ÕÅ│µ┤ŠŌĆØŃĆé

1958Õ╣┤’╝īńö▒ŌĆ£ķĆĖµ░æŌĆصłÉõ║åŌĆ£ÕÅ│µ┤ŠÕłåÕŁÉŌĆØńÜäÕÅȵüŁń╗░’╝īõĖēķóśŃĆŖÕŹŚÕøŁĶ»ĖÕŁÉķĆüķ╗ÄńŠÄÕæ©ÕīŚõĖŖĶ»ŚÕŹĘŃĆŗ’╝ÜŌĆ£õĮÖõ╗źķćŹõ╣Īķ锵¢ćńī«’╝īÕ¢£ÕŠŚµŁżÕŹĘŃĆéµüÆõ╗źõ╗śµēśµŚĀõ║║õĖ║ĶÖæŃĆéõ╗ŖÕ╣┤õĖāÕŹüõĖāń¤Ż’╝īÕüČÕ▒ĢµŁżÕŹĘ’╝īµä¤µĆĆõĖćń½»’╝īÕøĀķóśõĖĆÕŠŗŃĆéÕÉÄõ╣ŗĶ¦łĶĆģ’╝īÕĮōń¤źõĮÖõ╣”µŁżµŚČõ╣ŗµāģõĮĢĶŗ”õ╣¤ŃĆéŌĆØĶ┐Öķ”¢Ķ«░Ķ┐░ŃĆŖÕŹŚÕøŁĶ»ĖÕŁÉķĆüķ╗ÄńŠÄÕæ©ÕīŚõĖŖĶ»ŚÕŹĘŃĆŗµĄüõ╝ĀĶ┐ćń©ŗńÜäÕŠŗĶ»Ś’╝īń£¤Õ▒×ŌĆ£ÕģȵŁīõ╣¤µ£ēµĆØ’╝īÕģČÕōŁõ╣¤µ£ēµĆĆŌĆØńÜäµé▓µŁī’╝īÕŬµś»µ£ēõ║øÕÉÄõ║║Ķ»╗Ķ┐ćõ╣¤õĖŹń¤źµé▓’╝īµø┤ķüæĶ«║ÕģČõĖŁńÜäµāģµĆĆõ║åŃĆé

µ¢ćÕÅ▓ÕŁ”ĶĆģĶŗÅÕŹÄµ£ēµ¢ćÕŁŚÕ»╣ÕÅȵüŁń╗░Õż¦ÕĖłµÖÜÕ╣┤ÕóāķüćµÅÅĶ┐░’╝Ü1960Õ╣┤12µ£ł’╝īÕłÜÕłÜµæśµÄēŌĆ£ÕÅ│µ┤ŠŌĆØÕĖĮÕŁÉńÜäÕÅȵüŁń╗░’╝īÕÅłÕ╝ĆÕ¦ŗµŗģÕ┐āĶĄĘõ╣ĪµØæÕøĀÕåÖŌĆ£Õż¦ÕŁŚµŖźŌĆØŃĆüŌĆ£ÕåÖµĀćĶ»ŁŌĆØńö©µ»øń¼öÕÅŖń║ĖÕó©ķćÅĶ┐ćÕż¦’╝īĶĆīķĆĀµłÉń£¤µŁŻńÜäõĮ┐ńö©ĶĆģńö©õĖŹõĖŖÕźĮń¼öńÜäķŚ«ķóś’╝īõ║ĵś»õ╣ÄõĮ£õ║åõĖĆń»ćŃĆŖĶ«║õ╣”ńö╗ÕĘźÕģĘõ╣ŗõŠøÕ║öŃĆŗõ╣ŗµ¢ć’╝ÜŌĆ£ÕÉäÕ£░µŚĀõĖŹÕåÖŌĆśÕż¦ÕŁŚµŖźŌĆÖ’╝īÕÅ»ĶāĮķ£ĆĶ”üÕŹāõĖćµ×ص»øń¼öŃĆ鵜»ÕÉ”ÕɼÕģČń╝║õ╣Å’╝¤Õ”éÕ╣┤ķ£ĆõĖĆõ║īÕŹāõĖćµö»µ»øń¼ö’╝īĶĆīĶ░ōõĖŹÕÅ»ĶāĮõ║ÄÕģČõĖŁÕłČĶŠāÕźĮõ╣ŗń¼öõĖĆõ║īÕŹüõĖćµ×Ø’╝īõ╗źõŠøĶē║µ£»õĖŖõ╣ŗķ£ĆĶ”ü’╝īµŁżÕÅłõĮĢńÉå’╝¤ÕøĀµŁż’╝īÕłČµ»øń¼öµēĆķ£Ćõ╣ŗÕĤµ¢Ö’╝īÕ”éńŗ╝µ»½ŃĆüÕģöµ»½ŃĆüķ®¼µ»½ŃĆüķĖĪµ»½ńŁē’╝īµ£¼ķØ×ń╝║õ║¦’╝īõ╣āńŁēÕ╝āńē®’╝īÕŹ│Ķ©Ćń╗ŵĄÄ’╝īõ║”Õż¬ń¤øńøŠń¤ŻŃĆéŌĆØ

ńäČĶĆī’╝īµö┐µ▓╗µś»õĖŹĶ«▓ńö©õ╗Ćõ╣łńŗ╝µ»½ŃĆüķĖĪµ»½ńÜäŃĆéŌĆ£µ¢ćķØ®ŌĆØÕģ┤ĶĄĘ’╝īÕż¦ÕŁŚń║Ėńö©ń║ĖŃĆüńö©ń¼öõ╗Ćõ╣łµŚČÕĆÖõ╣¤µ▓Īń¤Łń╝║Ķ┐ćŃĆé

1968Õ╣┤ŃĆŖÕģēµśÄµŚźµŖźŃĆŗÕłŖÕÅæŃĆŖõĖŁÕøĮÕ«śÕāÜĶĄäõ║¦ķśČń║¦ńÜäĶĆüńź¢Õ«ŚŌĆöŌĆöŌĆöÕÅȵüŁń╗░ŃĆŗõĖƵ¢ć’╝īµłÉńé║ÕŻōÕ׫ĶæēµüŁńČĮµ£ĆÕŠīõĖƵĀ╣ń©╗ĶŹē’╝īÕÅȵüŁń╗░ń£ŗÕÉÄՊ׵ŁżõĖĆńŚģõĖŹĶĄĘ’╝īÕģ½µ£łÕģŁµŚź’╝īĶĆüõ║║Õ┐¦µäżĶĆīµŁ╗ŃĆéķĆÖõĮŹÕ»╣õĖŁÕøĮĶ┐æõĖ¢µ¢ćÕī¢ÕüÜÕć║Ķ┤Īńī«ÕĘ©Õż¦ńÜäõ║║’╝īÕÅŹÕĆƵłÉõ║åÕ«śÕāÜĶĄäõ║¦ķśČń║¦ńÜäĶĆüńź¢Õ«ŚŃĆéÕŹōÕ░öÕĀ¬Ķ»┤’╝ÜŌĆ£ķüŚµ░æµā¤ķ揵£½ĶĘ»’╝īŌĆØĶĆīĶć│µŁż’╝īÕÅȵüŁń╗░Ķ┐ÖõĖ¬ķĆĖµ░æõ╣¤õĖŹµłÉõĖ║ķĆĖµ░æõ║åŃĆé

µŁĘÕÅ▓ńĀöń®ČĶĆģŃĆüµ¢ćÕī¢ÕŁĖĶĆģńö©ŃĆīķĆĖµ░æŃĆŹµ”éµŗ¼49õ╣ŗÕŠīńÜäĶæēÕż¦ÕĖ½’╝īńĢČńäČÕ▒¼µ¢╝õĖĆÕ«Čõ╣ŗĶ©Ć’╝īÕ░ŹµŁżĶ”ŗõ╗üĶ”ŗµÖ║’╝īń£ŗÕ«śÕĆŗõ║║Ķ欵£ēÕłżµ¢ĘŃĆéõĮåµś»’╝īÕ░Źµ¢╝µłæńŁēÕÉÄĶ╝®ÕÉÄńö¤’╝īÕ░Źµ¢╝µłæÕĆæÕ«ČµŚÅń£Šõ║║Õ£©Õøøõ╣Øõ╣ŗÕÉÄÕÉäń©«ķØ®ÕæĮµö┐µ▓╗ķüŗÕŗĢõĖŁńÜäµ▓ēµĄ«µÄÖµēÄ’╝īÕø×µ£øµŁĘÕÅ▓’╝īÕåŹńØ╣ŃĆīķĆĖµ░æŃĆŹĶźŠÕŁŚńÜäµ▓ēķ插╝īńó║µś»ńŚøĶŗ”µēÄÕ┐ā’╝īõĖŹÕĀ¬Õø×ķ”¢ŃĆé