【一個歷史的盜墓者 一個對政治運動文革時期荒謬時代的記錄研究者:陳徒手】~𣁽省山寨

蒙城老張-101698 04/08 854.0/1

陳徒手簡介:

「陈徒手

本名陈国华,福建福州人。1961年12月出生。1982年2月毕业于厦门大学中文系,先后在中国致公党中央机关、中国作家协会工作。《北京青年 报》副 刊 编辑。主要从事知识分子专题资料的收集,著作《人有病,天知否———1949年后的中国文坛纪实》推动了国内目前的口述史研究。

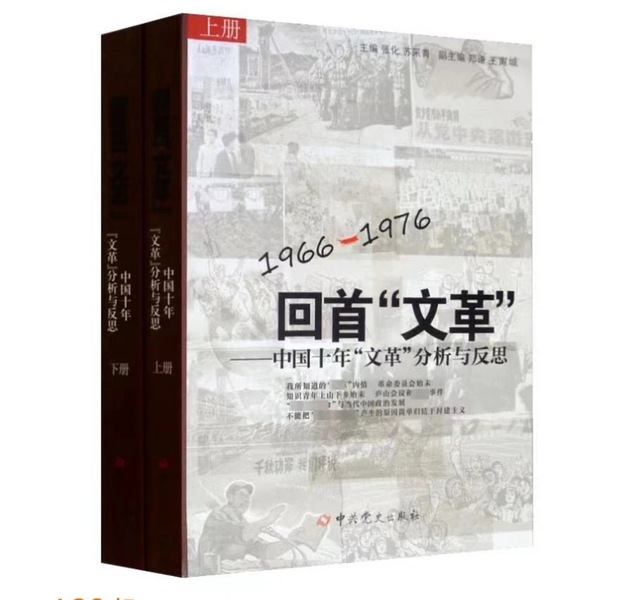

近期,学者陈徒手的《故国人民有所思》、历史学家杨奎松的《忍不住的“关怀”》频频入选各大好书榜。一时间,人们再度将目光聚焦于19 4 9年后,那些广义上的自由主义知识分子是如何在一波波思想改造的浪潮中,经历以“今日之我”否定“昨日之过”的艰难转变。

尽管在回溯“脊梁是如何弯曲”的课题上,两人的视角也各有侧重———如杨奎松以张东荪、潘光旦、王芸生三人为个案,研究思想“洗澡”中书生与政治的关系;而陈徒手则主要以俞平伯、王瑶、傅鹰、马寅初、冯友兰等北京大学“头面人物”在50年代初至6 0年代中的命运为主线,反映1949年后知识分子思想改造的侧影———但都特别注重对一手档案文献和资料的运用。

如果让陈徒手挑一块只属于他的福地,位于北京城南蒲黄榆的北京市档案馆无疑是他的首选。从2 0 0 0年至今,每周他都会抽空到这里两三次。一般早上九点到馆,开始手抄档案,中午扒几口盒饭,在休息区的沙发上眯一小会,下午抄到四点半,闭馆回家,一天能抄八九千字。十几年下来,经陈徒手整理出来的各类一手档案多达几百万字,按照年份和人名有序地录入电脑。有趣的是,常居上海的杨奎松每年亦会抽出十几天,赶到北京市档案馆“挖宝”。让陈徒手印象深刻的是,杨奎松抄档案全是盲打,一天能录入1 .5万字。“他坐定后就一直打到下午直到走,身体一动也不动。”陈徒手每次只能趁着中午吃饭过去同他聊会天。

蹲守北京档案馆的这些年,陈徒手遇见过包括史景迁的博士生在内的许多海外学者,他们的研究角度也常给陈徒手带来启发。“民国时期的法院系统仿照德国建造,口供,录供特别完整。”陈徒手说,他记得一位哥伦比亚大学的女学者,看了档案馆所藏的民国刑事档案大为吃惊,并以此写了一本关于中国死刑的著作。

陈徒手从上世纪90年代起就在潘家园淘了一批1 9 5 9年到19 6 2年的法院判决书,他准备了近四年时间,打算写一部“三年困难时期”的社会史,力图呈现北京各行各业的日常生活全景。用他的话说,这本《故国人民有所思》完全是“副产品”。因为两年前母亲不幸病逝,为了排遣心中苦痛,才在友人的刊物《中堂闲话》上开辟了五六十年代老教授在思想改造运动中的故事系列专栏。而他对这本书的预期是,“如果读者能从中感受‘左祸’的酷烈,对高级知识分子不堪的命运有所同情和哀叹,我的写作初衷就达成了。”

“贴”着史料写作

專訪:从你最初在《读书》杂志发表的第一篇谈老作家的文章《一九五九年冬天的赵树理》算起,到新出版的《故国人民有所思》,一直保持所谓“史料性风格”。这种写作体例跟《读书》当初的约稿思路有无关系?

陈徒手:1996年的时候《读书》也没这种“口述+档案”的叙述体例,大家都很模糊。当时《读书》的主编汪晖、编辑部叶彤跟我说:“你写吧,怎么写我们就怎么发。”这对我鼓舞很大。当年我抄了大量的档案材料,很多想法都憋在肚子里,具体怎么写也是一点点摸索出来的。但有一点特别明确,我既不是正规的学院学者,也不搞专业化研究,所以不像别人写论文论著那样规范,没必要把别人的研究全列出来,因此我很少引用别人著作里面的成果。比如我写赵树理和郭小川,别人所写的《赵树理传》、《郭小川传》等等著作全看过,了解一下大致情况,但我不会在自己的文章里引用。从开始写作此类体例文章至今,我文章里95%以上的史料都是不为人知的、经我过手的第一手素材。

專訪:与你上一本《人有病,天知否———1949年中国文坛纪学》相比,《故国人民有所思》在写作上有何差异?

陈徒手:因为《人有病,天知否》篇幅长,材料掌握起来比较自如,所以写得比较活分。《故国人民有所思》一开始是给杂志《中堂闲话》写的,篇幅四五千字,干货很多,受字数限制,所以写得相对拘谨。这种文字也有人看不习惯,有人说文笔很弱,但我自己还是坚持贴着材料写。因为要跟档案的文字风格保持一定的协调,所以行文上尽量平实,不用任何排比句,故意突出拙的质感。一旦写得花哨,我就删掉重写,不让文字过于表现。

專訪:《故国人民有所思》里写了11位教授。除了陈垣和蔡旭,其余都是北大的教授。你是怎么确立研究对象的?

陈徒手:这跟我当时抄档案的规模有关。因为档案没有根据人名编排,要像大海捞针一般过手一遍,所以抄档案的时候也是先看名气。先抄年纪大的,影响力大的,比如冯友兰挺有意思,我就多抄一点。大量的无名教师或者北大以外的学校,我就先放过了。而在北京的高校里,北京市委对北大特别重视,需要了解的材料也多,所以北大资料比较完整。像北大中文系的王瑶,每次中央一开会,一有什么布置,肯定要找他们谈,问这个事情你怎么看?他们成了政治的“消息树”。这种费力费神的党内系统工作汇报,时间跨度长达二十多年,有时周围人的汇报是在王瑶不知晓的情况下完成的。所以这11位教授里,我写王瑶时,脑子里首先想到的题目就是《文件中的王瑶》,因为资料太完整了。王瑶这篇,考虑到当事者还健在,不少揭发、汇报信我都没写进去。

專訪:你觉得这11篇个案分析能大体呈现当时知识分子思想改造的整体面向吗?

陈徒手:肯定不够。书稿我去年6月份就交了,但一直到今年5月才出。今年我还写了几篇关于梁思成的文章,如果再等一段时间,还能写翦伯赞和季羡林,如果能收进去就更好了。另一方面,书里呈现的基本还都是右翼人士。如果能写一两个当年搞运动、批判的积极分子,比如中年的左倾教师就更周到了,就有立体感。这是我当年抄材料时的盲点。

档案的运用

专访:《人有病,天知否》更侧重口述材料,《故国人民有所思》这本书主要用的是档案材料,包括党内汇报材料、检讨、会议记录还有处理意见。档案和日记、信件相比,优势在哪?

陈徒手:档案具有官方色彩,而且都是当年秘密的汇报制度,支部向总支汇报,层层递增,到了市委那边,还要汇编,向中央报,是一个很复杂的党内制度。从那里面可以看出思想动态,党对知识分子的把控、了解程度。相比档案,日记的视角则较单一。我看当年的日记里面,很多都写不出那种很复杂、有实际内容的感觉。第一是写得少,第二是不敢写,怕出事。我前几天看《谭其骧日记》,写1951、1952年运动的日记内容都特别简单———今天到系里开什么会,谁谁发言,他揭发了谁,或者他斗争了谁。谭先生对这个事情有什么看法,一个字都没有,所以那些日记只提供一个线索,即时间和地点,没有任何实质性的内容。

專訪:具体到对档案的解读上,你在书里似乎特别注意分析措辞上的微言大义。

陈徒手:这是为了让行文更具可读性。我有意把档案里面的字句挑出来分析,让文字更活泼一点,增加对传主的一些思考,看出其思想轨迹的变化。譬如写冯友兰一篇,提到有一期简报反常地用了“英勇”二字来形容冯友兰学习检查的态度,我就用此点做一点分析,让文章更跌宕一些,避免文章的单一和死板。

專訪:对知识分子的处理方式大概能归纳出几类?

陈徒手:像俞平伯、贺麟,单位领导不找他们茬了,成了死老虎,平安转型就过关了。在社科学部的文学所,哲学所,相对来说风平浪静,没那么多折腾;再一个是马寅初跟陈垣那一类的,当校长,没掌握任何实权,苦哈哈地供着牌位,心里很难受,他们都七八十多岁,都到生命的晚年了,很不开心,但是也默然接受这种事实;再一个就是冯友兰,折腾一辈子,起起伏伏,也想迎合,也想做点事。我写这本书,也注意写到党的政策的起伏变化,不会始终是斗争,还是有不同的间歇期,1956年提出“向知识进军”,对知识分子还是很看重的。1960年,1961年生活困难时期就比较缓和一点,冯友兰就过得很好,系总支捧他,说他中文水平相当中文系教授多少,外文水平相当外文系教授多少,当成正面典型来写。到1964年马上又翻脸不认人了。

无关道德评判

專訪:北京高校党内文件多达数百万字,其中的“北大中文系意见群”尤其庞大。你觉得这些汇报算揭发吗?

陈徒手:从严格意义上说不能都算,档案里大量的手写报告完全是因为工作关系造成的,是组织安排的。像北大一些年轻党员,又是教授们的助手,他们可以跟教授经常聊,聊了以后就奉命写汇报。在这个位置上已经不是个人的选择,他不得不写,换了谁都一样。只要汇报是一般性的表态,没有牵涉到人际关系的阴暗面,我觉得都可以接受,可以原谅。

专访:相比北大,北师大在对待陈垣时态度却要温和许多。

陈徒手:对,北师大党委相对好一点。如果陈垣在北大的话,估计很难过关。我很惊讶的是陈垣七八十岁了,对政治的适应能力那么强。在档案里面读到他写的学习体会、入党申请报告,写得一板一眼,与当时政治形态非常融合。态度好坏跟书记和氛围有关。哪怕同一个班级都有很大差别。像北大中文系55级,90多人分成三个班。三班有个支部书记还有个副书记,特别坏,把三班整得一塌糊涂。而一、二班相对来说危害不那么大。整个制度是相通的,但是有的人身上有恶的因素,就会促使群体发生恶变。

專訪:我们看到当年的知识分子也面临各方面压力。但我们对知识分子的要求是不是应比常人高一些?

陈徒手:是应对他们更苛刻一点。但在五六十年代,知识分子为了生存,完全迎合新政权的一些要求,失去了批评、思考的能力。那代人过得很狼狈,没有主见,也没有一个自由的心态,而且为了自保,不敢说自己的真心话。

专访:下一本书打算写什么主题?

陈徒手:还是知识分子专题,想写吴晗、邓拓等一批知识分子高层干部,用档案和口述相结合,做成一本本小传,每本十几万字,写写大家不知道的邓拓、吴晗的另外一面。还有一个专题我特别喜欢,就是三年困难时期北京各行各业的状态。这个专题花了将近三四年的时间,我把每个部门这三年间的档案全调出来看了一遍,想拼出一个当年北京市日常生活全景。稍稍偏向社会史,做得非常细了,比如蔬菜、粮食供应等等。我还去潘家园买了很多资料,譬如流传出来的1959年到1962年的判决书,涉及小偷小摸、杀人、强奸的。我想写出当年的方方面面,重要的是人们的思想动态,他们当年怎么想。我觉得三年困难时期是当代史一个很重要的转折点,能把它弄清楚的话,对了解当代史有很大帮助的。」

A.一个知识界的“盗墓者”

~文:李晓婷

(國內有篇文章對陳徒手做了專門的介紹,我也貼出來供大家了解參考)

陈徒手在北京档案馆手抄了几十万字档案,把真相展现给世人。这些档案,有的人恨不得永远埋起来,这时,陈徒手就像一个“盗墓者”。

他从档案中挖出残酷的真相 挖出来的值钱货攒了好几年,放进《故国人民有所思》和《人有病,天知否》这两部作品中,写新中国知识分子在“思想改造运动”当中的种种难堪,讲述11位大学教授1949年后“思想改造”的过程。

黄宗英曾经打电话给陈徒手:“冯亦代看了你这本书,看哭了。书中说到的这些人都是他的熟人,但是你说的这些事他又不知道,所以哭了。”

1990年代,陈徒手在中国作协档案室用纸笔抄录了几十万字的档案。“主要是会议记录,还有作家来信、交代、检查。每搞运动就留下一堆。”

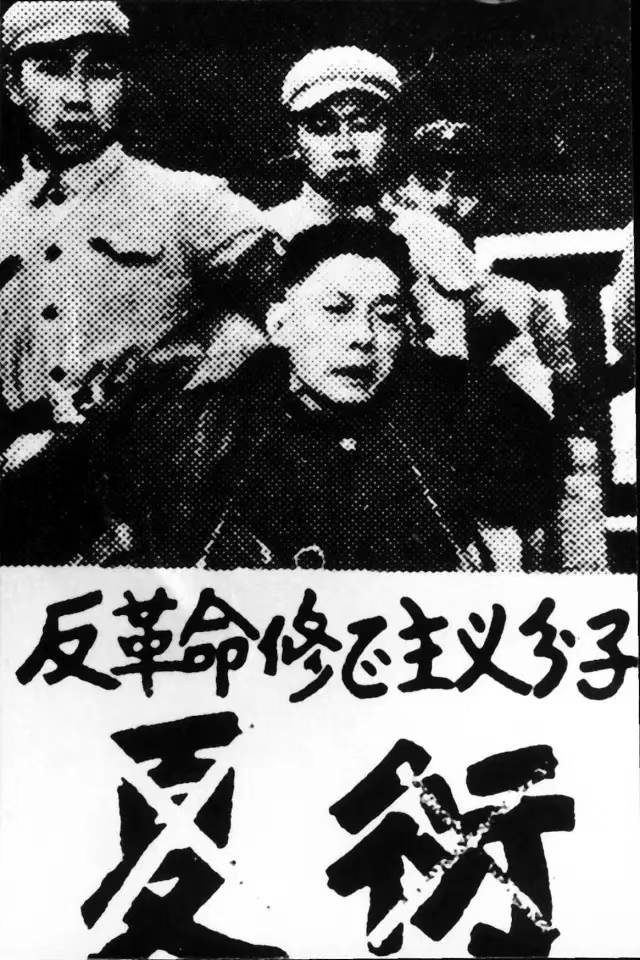

1957年“反右”,中国作协开了二十多次大会批判“丁(玲)、陈(企霞)反党集团”,会上常常状况不断,有人骂,有人哭,有人闹。

一次会议,天津女作家柳溪当众揭发陈企霞,指认陈曾和自己有“不正当男女关系”,床笫之间的细节也一一抖落。全场愕然。

陈徒手抄到这份会议记录,大感震撼:“这大概是最残酷的一次,原本都是老朋友,当着面争得你死我活,拿最恶心的事情来治你。” 为了整陈企霞,作协党组书记刘白羽专程去天津动员柳溪来现场。陈企霞任《文艺报》主编,原本“很神气、很坚持的一个人”,一下垮掉了。

陈徒手总结:“反右是一个战役套着另一个战役,一个人套着另一个人,好像都有安排。”

先反丁玲,再是冯雪峰,回头再斗丁玲。最后开会表决是否开除丁玲党籍,丁玲自己也举了手。 《人有病,天知否》用到的档案材料不及他抄录总数的一半,绝大部分信息是首次公布。

2001年开始,陈徒手“转移”到北京档案馆开抄,纸笔渐渐由电脑取代。《故国人民有所思》里涉及的全部史料就来自这些档案,“没有随意的想象,随意的扩充”。 《梁启超传》作者、评论家解玺璋评价:陈徒手的当代知识分子研究,始终依托大量的官方材料和原始档案,无一字无来历。

徒手挖档案连续十余年

1961年出生的陈徒手自称“政治化的一代”。初、高中正逢“文革”,读书的时间极少,上午上几节课,下午全体上街看大字报。大字报都是爬梯子上去贴,贴得很高,红纸上抄着斗大的黑字,他仰头来看,时间一久,红纸在阳光底下,变作漆黑的一团。

每天早上,老师从全班四十多人中抽查五六个,要求复述。陈徒手被抽中过,大字报上说的不能全懂,只知道是斗这个斗那个,他一字一句学舌:书记廖志高搞修正主义。 后来,大字报上的斗争和“运动”,变成了活生生的经历。1986年陈徒手从致公党中央调至中国作协创作联络部,发现“虽然拨乱反正很多年,作协还是很复杂,一直没有太平”。 1987年1月,党号召“反对资产阶级自由化”,作协也不断开展学习和运动。每次开理事会,左右两派争相发言,攻击对方观点是自由化,火药味十足。

一次文代会,陈徒手做记录,王蒙说:这里有问题,你们不要动不动给中央报警。“可见当时有人没完没了地告状。”陈徒手回忆。 这年冬天,作协召开青年创作会议,会场设在当时西郊的金丰宾馆。白天讲文学理论:社会主义、现实主义,晚上放外国电影。会连续开了八九天,外面下着雪,天色昏暗。 1980年代末作协整顿,书记、副书记免职,党组成员全部撤换,七十多岁的刘白羽重返作协,担任《人民文学》主编。

1950年代“人人过关”的局面又出现了,风波过后,作协工作停摆,工作人员每天只好下棋打牌。陈徒手的办公室旁边就是档案室,从干校运回的档案,一麻袋一麻袋地堆在墙角。

档案室同事找他去帮忙,整理完,他就把档案带回家去抄。这些“保密”的机关档案,陈徒手一直抄到1993年离开作协。

与档案馆斗智斗勇

2003年前后,陈徒手和杨奎松都常在北京档案馆查档。几年后,杨奎松写了王芸生和《大公报》1949年后发生的转变,陈徒手则开始在《中堂闲话》、《炎黄春秋》发文讲述俞平伯、冯友兰等名校教授1949年后接受思想改造的始末。 档案管理不规范,查档需要一点“人品”。陈徒手采访完汪曾祺的儿子汪朗,还缺单位这边的说法,想去北京京剧团找人事档案来看。这天京剧团刚好有老同志去世,领导们都去料理后事,只留下两个小姑娘,听说要采访,很高兴,手一指:“你看吧。”

粗麻绳捆着破破烂烂的一堆东西,上面用毛笔写了“汪曾祺”三字,里面的纸张质量不好,规格也不一,有簿册,也有稿纸,有时还用复写纸一式三份,陈徒手如获至宝。

抄上以后,档案处处长无可奈何,也就放任不管。十几万字,陈徒手抄了两三回,只能截取部分。《人有病,天知否》引用了汪曾祺“文革”后写的检查等材料,都是从未公布过的全新材料。事后在陈徒手提醒下,汪朗去京剧团索要档案,以防销毁,却遭到档案处的拒绝:家属是不能看的。

档案分类没有系统性,往往还文不对题,光看档案目录,根本查不到想要的内容。

陈徒手有一阵研究梁思成,想查1960年代梁思成在历届北京市人大的发言,根据目录,什么也没查到。档案馆的做法是:把北京市人大的所有会议发言稿,钉成厚厚一本,陈徒手只好从头至尾翻阅,最后找到了梁思成的部分发言。 陈徒手读了市面上几乎所有梁思成的传记,编排得好看,卖得也好,但是“抄来抄去,没有新意”,最后强化的都是梁思成“解放后如何跟随社会主义道路”。陈徒手在档案和口述中发现梁思成的另外一面,则从未展现在世人面前。

“反右”时期,梁思成被批得很狼狈,到后来,他也开始批别人。他在斗钱伟长的会议上言辞激烈:“用我们的丁字尺,把你打成肉酱”。“打成肉酱”是“反右”时期工农兵的常用语之一。

荒诞的时代没有干净的人

不久前,王克明给陈徒手写邮件,他看了《故国人民有所思》一书中的冯友兰一章,觉得“比较中肯”。冯友兰是王克明的远房姨夫。资中筠向陈徒手转告了冯友兰女儿冯钟璞类似的看法,“冯钟璞向来眼光很高,看不中别人的文章”。

陈徒手对冯友兰的评价是:“他的经历有标本性质,他一直在斗争,又一直游离,关键时候他能收缩,永远是喘口气又活过来了。”

他这样理解冯友兰晚年参加“梁效写作组”:“就是给人家改写古文注释,并不是多大罪恶,结果被人说得那么恶心。”

即使忠厚如老舍,也会本能地规避危险。“‘右派’吴祖光挨斗,老舍会上也频繁发言附和。但私下他对吴祖光又很关照,吴祖光后来去北大荒劳改,老舍买一些吴祖光的画回来,送给吴的夫人新凤霞,用这种方式表达对他们的关心。后来吴祖光写文章,还感慨老舍先生做人还是挺好的。

陈徒手曾对南方周末记者说。

1964年文化界整风,北京市委想要保全自己,便把老舍推了出去....1966年8月,红色恐怖,那一个月特别厉害。但其实之后,整个形势就缓和了。老舍如果不自杀的话,就能扛下去了。”陈徒手对老舍自杀的理解是:“1949年以后他没吃过什么苦,突然间这样他受不了。”

“不能苛求他们,主要是时代很荒诞。”知识分子在特殊年代集体萎缩,陈徒手想展示的却还是他们美好和善良的一面。

“像沈从文先生写《中国古代服饰研究》,完全是凭着对国家的尊重感写的。他研究丝绸,一件件过手,那本书才有这么厚重的感觉。这种职业感我很敬重。还有老舍先生,话剧一部部写,写完演几场,大跃进一过,这个戏也就过了。但他依然保持一种写作热情,那是那个时代知识分子对新时代非常昂扬的热情。”

陈徒手常自问:换作我,会怎么样?“也许我还不如他们,假如不粉碎‘四人帮’,不改革开放,我们接下去都会是这个命运。” “一定要保自己——这是中国知识分子最难堪、最令人痛心的地方。当然,在那种政治环境中,人人都有当脏手的可能,这次不脏,下次就要脏,谁都没有干干净净的。”陈徒手说。

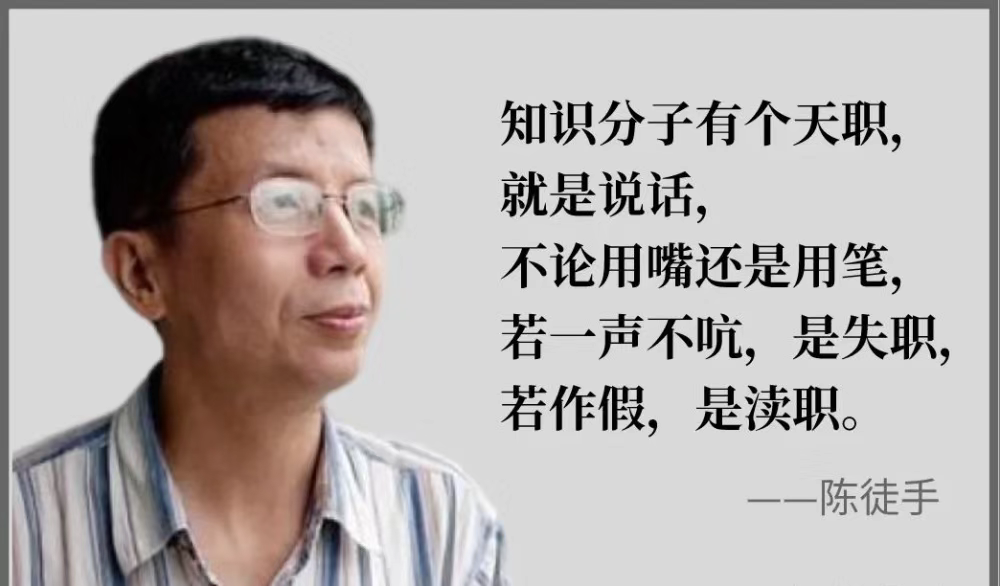

真相如火,传播真相者如普罗米修斯。陈徒手这位“盗火者”,几十年如一日的在档案中挖掘真相,目的是“记录49年之后知识分子的几声长长叹息”,把历史的灰暗面平铺给人看。他说,“知识分子有个天职,就是说话,不论用嘴还是用笔,若一声不吭,是失职;若作假,是渎职。”

然而1949年之后,在一连串排山倒海、接踵而来的“运动组合拳”的“洗礼”下,知识分子们已经没有了这种“硬气”。

知识分子的脊梁是如何一步一步弯曲的?“思想改造”、“洗澡”这些消失于教科书,只会偶尔散落在网络世界隐秘角落的陌生词汇,究竟意味着什么?知识分子又如何看待“今日之我”与“昨日之过”?

(𣁽省山寨據公開資料收集整理·推荐)