【國共相爭 楚漢爭霸:歷史的回響與蔣介石的反思】~魁省山寨

蒙城老張-101698 07/12 308094.0/1

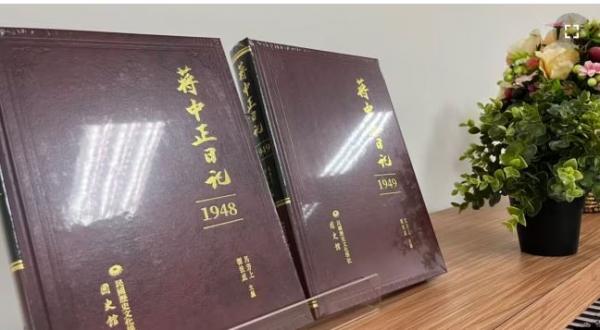

《蒋中正日记》

又称《蒋介石日记》是蒋中正自1915年至1972年7月21日手部肌肉萎缩症不能执笔为止之私人日记,共57年,是中国历史上现存最完整、资料量最多的领导人日记。

其中1915年、1916年及1917年之日记于1918年底福建永泰县遭北军袭击逃难时失落,1915年日记仅存13天;蒋后来自撰《中华民国六年前事略》回忆1917年前个人历史,亦被学者引用,但非日记。1924年日记可能遗失于黄埔军校时期。

台海两岸都有学者认为,此日记高度真实及有权威性,颠覆中国国民党及中国共产党过去官方论述。

蒋中正日记原本由其本人保管,蒋死后交蒋经国保管;蒋经国去世后,交蒋孝勇保管;蒋孝勇死后,交蒋方智怡保管。

2004年底,史丹福大学胡佛研究所研究员郭岱君与马若孟(Ramon H. Myers)取得蒋方智怡授权,亲自到加拿大与美国的蒋家,将日记带到胡佛研究所图书档案馆存放。

蒋中正日记“暂存于美国史丹佛大学胡佛研究所档案馆,已开放供研究者参阅”:10微缩摄影版,但可能因是蒋经国或蒋中正自己、抑或是其他蒋家成员对日记有删节或涂黑,导致少部分日记内容不完整。胡佛研究所也在蒋家要求下,将部份与史学研究无涉隐私的少量内容进行处理,此部分内容将在2035年完全公开。

2023年9月14日,蒋介石日记自史丹佛大学运抵台湾,成为国史馆收藏品。

2023年10月31日,国史馆发表授权民国历史文化学社出版之《蒋中正日记》1948年至1954年共七册,国史馆馆长陈仪深与民国历史文化学社社长吕芳上将七册赠送蒋经国国际学术交流基金会董事长钱复与中正文教基金会董事长蒋方智怡。

【國共相爭 楚漢爭霸:歷史的回響與蔣介石的反思】~魁省山寨

在中國數千年的悠久歷史中,英雄豪傑層出不窮,他們的故事如星辰般閃耀,千古傳頌。其中,劉邦與項羽的楚漢相爭尤為人津津樂道,項羽在烏江邊的最後一劍,更令人扼腕嘆息。時隔兩千餘年,20世紀的國共內戰同樣波瀾壯闊,堪與楚漢之爭媲美。然而,與項羽的悲壯結局不同,蔣介石在國共相爭失利後,未選擇終結性命,而是退守台灣,繼續執掌政權,雖地盤大幅縮減,仍以堅韌之姿延續其政治生涯,直到1975年清明節逝世,僅比毛澤東早離世一年。

蔣介石的政治生涯與歷史定位

在20世紀的政治舞台上,蔣介石無疑是一位出類拔萃的領袖。他縱橫政壇數十年,除在國共內戰中敗於毛澤東外,幾無敵手。其堅韌的個性與能屈能伸的政治手腕,使他多次在下野與復出之間遊刃有餘。他領導全國人民,歷經八年抗戰,終於擊敗強敵日本,功績彪炳史冊。然而,誰能料到,抗戰勝利僅四年,國民政府便在大陸全面潰敗,蔣介石被迫退守台灣,從此再未踏足大陸。

面對這場慘敗,蔣介石痛定思痛,進行了深刻反思。他在演講、文告、函電及日記中,詳細剖析了1949年失敗的原因,歸納出軍事、組織、黨務及教育四個方面的核心問題。以下是對其反思的整理與分析:

一、軍事方面的敗因:制度崩潰與戰略失誤

蔣介石認為,國民政府在大陸的失敗,首要原因在於軍事的全面崩潰,而軍事崩潰的根源在於制度的不健全。他強調,軍事制度涵蓋人事、衛生、財務、軍需、監察、政工及教育訓練等諸多方面,無一不需要嚴謹的規範與執行。他在1949年1月21日下野當週的日記中寫道:

「此次失敗之最大原因,乃在新制度尚未成熟與確立,而舊制度已先行崩潰。新舊交替的危急關頭,建國救民的基本條件蕩然無存,猶如失去靈魂,焉能不敗?今後建國建軍,當以建立制度為首要任務。」

1950年10月,革命實踐研究院成立後,蔣介石在對第一期學員的講話中進一步指出,國民政府過早結束訓政、推行憲政,導致舊制度瓦解、新制度未立,政治上出現「青黃不接」的亂象。他說:

「依據總理(孫中山)建國大綱,訓政至憲政需經嚴謹程序。我們明知訓政未完成,人民智識尚未足以實行民主政治,但迫於內外環境與時代要求,提前結束訓政,推行憲政,導致舊制度全然崩潰,新制度尚未建立,政治陷入混亂脫節。此乃政策之失敗,致使整個政局瀕臨崩潰。」

在軍事戰略與戰術層面,蔣介石認為錯誤的決策是失敗的「近因」。他特別提到,國民政府誤信美國特使馬歇爾的調停,將精銳部隊調往東北,導致內地兵力空虛,各戰場均感捉襟見肘。他痛惜地表示:

「戰略上一旦犯錯,戰術上難以彌補。何況我軍將領普遍缺乏戰術修養,對剿匪戰術研究不足,失敗自是必然。」

二、組織方面的缺失:內部崩解與團結不足

蔣介石認為,組織不健全是失敗的另一關鍵原因。這裡的「組織」,不僅限於軍事組織,還包括黨務、政治及社會等各領域的組織架構。他坦言,原本估計共產黨即使再頑強,也無法在三年內消滅國軍,但事實上,不到一年,國軍在大陸幾近全軍覆沒。他驚嘆道:

「此乃誰也料想不到的結局,完全源於我們的黨務、政治、社會、軍事各組織的不健全。共產黨洞悉我方弱點,採取政治與軍事滲透戰術,深入我方內部,使我們自行驚擾、自取崩潰。此次失敗,實非敵人擊敗我們,而是我們自身崩解。」

他進一步反思,領導無方、督導不嚴是他個人應負的重大責任。然而,同志之間離心離德、自私自利、缺乏團結互助,對領袖命令陽奉陰違、對領袖信仰表裡不一,這些才是失敗的根本原因。他強調:

「欲消滅共匪,驅逐外敵,唯一要訣在於充實組織、加強團結。唯有組織能凝聚群眾,唯有團結能產生力量。」

三、黨務方面的問題:精神解武與派系傾軋

在黨務方面,蔣介石指出,中國國民黨內部的派系傾軋、黨員道德淪喪、違背孫中山遺教,是導致大陸失敗的重要原因。他認為,國民革命軍的慘敗並非共產黨力量強大,而是國民黨內部組織瓦解、紀律廢弛、精神衰落所致。他痛心疾首地表示:

「抗戰勝利後,黨員尤其是文武幹部,於精神、心理乃至行動上,皆忘卻革命與主義,形同在精神上解除了武裝。物必自腐而後蟲生,共產黨的毒素因此滲透至政府、社會、學校、軍隊各階層,徹底顛覆國父所定制度與革命方略。」

他特別提到,1948年行憲初期的各項選舉(如國民大會代表、副總統、立法院正副院長等)亂象叢生,黨內缺乏準備與指揮能力,導致社會秩序混亂,國民黨五十年革命歷史的光榮在內外交迫下毀於一旦。他說:

「本黨過去失敗的主因,在於還政於民時,舊制度剛廢,新制度未立,青黃不接,一切陷入崩潰脫節。究其根源,乃選舉失敗所致。黨內事前無準備,臨時無方法,黨員無組織,黨務無指揮能力,致使整個社會亂作一團。」

他呼籲國民黨進行徹底改造,消除派系傾軋,重整革命組織,恢復革命精神。

四、教育方面的失敗:民族意識與價值觀的缺失

教育問題是蔣介石反思的另一焦點,他將教育分為軍事教育與學校教育兩個層面進行檢討。在軍事教育方面,他認為失敗的原因包括:

1. 忽視民族文化教育: 軍事教育未重視本國歷史與地理,導致學生缺乏民族觀念與自信心。

2. 缺乏軍事科學教育:對時間與空間的觀念不精確,影響作戰能力。

3. 缺乏軍事哲學教育:軍事行動缺乏精神支柱,軍人表現出無責任、無志氣、無思想的狀態。

4. 缺乏軍事藝術教育:技術不熟練,官兵普遍缺乏勇氣與信心。

在學校教育方面,蔣介石認為教育的失敗是大陸慘敗的根本原因之一。他沉痛地指出:

「大陸失敗的最大症結在於學校教育。當時在學的青年與教授,幾乎大半成為共產黨的外圍與工具。國家青年教育淪落至此,國家焉能不危亡?」

歷史的教訓與啟示

蔣介石對1949年大陸失敗的反思,展現了他對制度、組織、黨務與教育的深刻洞察。他將失敗歸因於內部制度的崩潰、組織的鬆散、精神的懈怠以及教育的缺失,並強調制度建設與團結精神的重要性。這些反思不僅是對國共內戰的總結,也為後人提供了寶貴的歷史教訓。

儘管國民政府在大陸的失敗無法逆轉,蔣介石退守台灣後,仍以堅韌的意志繼續領導,試圖在有限的空間中延續其政治理想。他的反思與教訓,至今仍是研究中國近現代史的重要資料,提醒後人:一個國家的興衰,不僅取決於外在的挑戰,更取決於內部的團結與制度的健全。

(𣁽省山寨·歷史回顧)