【具代表性的五位中国当代的左翼代表人物作家的淺要分析和简介】~𣁽省山寨·𣁽省老張

蒙城老張-101698 07/01 322334.0/1

【五位中国当代的左翼代表人物作家的淺要分析和简介】~𣁽省山寨·𣁽省老張

大陆近代当代文学史研究中,有五个著名人物,从某种程度来说,研究当代左冀文学史,研究这五位人物就基本全权代表那个时代的概貌。

~周扬,极左代表。

~丁玲,左右摇摆。她本身是左的,但在文学创作上又是右的主张。她一生就吃这个苦。

~胡风,右的代表。这三个人是文学(文化)与党文化斗争的核心。

~鲁迅,左翼,党文化外围者,因为在建国前去逝,被革命需要神化成为中国革命文化的一个丰碑。

~沈从文,完全主张人性写作。49年后这样永久终结文学创作。这五个人的人生经历与结局。恰恰是那个时代文人群像的一个缩影。

(~𣁽省老張)

对中国当代文学史中五位左翼代表作家——周扬、丁玲、胡风、鲁迅、沈从文——的分析与简介。

结合他们的文学主张、人生经历及历史背景,力求更全面、深入地呈现其代表性及其在时代语境中的意义。突出他们在当代文学史中的左冀文化代表人物的地位与影响,做为一個老派文學青年,我認為我們有必要了解這些影響中國近代文學史的基礎知識。

一、周扬:极左路线的代言人

其简介与文学主张

周扬(1908-1989),原名周绍仪,笔名少仪、仲才等,是中国现代文学史中“极左”路线的代表人物。作为中共文艺政策的制定者和执行者,周扬在1940-1950年代主掌中国文艺界,倡导“文艺为政治服务”的方针,强调文学的阶级性与党性。他推动了“革命现实主义”与“革命浪漫主义”的结合,主导了延安文艺整风运动,对文学创作的意识形态化有深远影响。代表作包括理论文章《论联合政府时期的文艺》等。

人生经历与结局

周扬早年投身革命,1930年代加入中共,1940年代在延安成为文艺界的领导人物,主持《解放日报》文艺版,推动了毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》的贯彻执行。1949年后,他担任中宣部副部长、文化部副部长等要职,成为文艺界的“沙皇”。然而,在“文革”期间,他因被指控为“四条汉子”之一而遭到批判,晚年逐渐淡出权力核心。1980年代,他反思过去极左政策,承认对胡风等人的批判存在失误,展现出一定自我反省。

周扬的极左路线代表了党对文学的严密控制,他将文学视为宣传工具,压制了文学的独立性与艺术性。他的影响力既推动了革命文学的普及,也导致了文艺创作的单一化。他的人生轨迹反映了党文化对文学的深刻干预,及其在政治运动中的脆弱性。

二、丁玲:左右摇摆的矛盾体

丁玲简介与文学主张

丁玲(1904-1986),原名蒋伟,笔名丁玲、蒋冰之,是中国现代文学史中一位复杂而矛盾的女性作家。早年以《莎菲女士的日记》展现女性意识与个性解放,带有“右”的倾向,强调个人情感与人性探索。1930年代,她转向左翼文学,加入中共,创作《太阳照在桑干河上》等作品,体现革命现实主义。然而,她始终在个人表达与党性要求之间挣扎,文学主张呈现左右摇摆的特点。

人生经历

丁玲早年因左翼活动被捕,1936年辗转到达延安,受到毛泽东赏识。但1940年代,她因《在医院中》等作品被指“暴露革命黑暗面”而遭批判。1950年代,她因支持胡风被打成“丁玲反党集团”,被下放北大荒劳动改造。“文革”期间再度受迫害,晚年复出后创作《杜晚香》等作品,试图回归文学创作,但影响力已不如前。1986年病逝。

丁玲的文学道路充满矛盾,她既追求个人情感的表达,又试图迎合革命需要,这种两难处境使她屡遭批判。她的人生与创作折射出左翼作家在党文化高压下的挣扎,以及女性作家在政治与艺术间的独特困境。

三、胡风:右翼的殉道者

胡風简介与文学主张

胡风(1902-1985),原名张光人,是左翼文学阵营中被贴上“右”标签的代表人物。他主张“主观战斗精神”,强调文学应反映个人情感与现实矛盾,反对机械的“文艺为政治服务”。代表作包括诗集《野花与箭》及理论文章《论现实主义的路》。胡风与鲁迅关系密切,继承了鲁迅的批判精神,但其主张与党文化的集体主义要求相悖。

人生经历

胡风1930年代加入左翼作家联盟,1940年代因坚持文学独立性与周扬发生激烈争论。1949年后,他继续倡导“主观精神”,1955年被定为“胡风反革命集团”首脑,遭逮捕并监禁20余年。“文革”期间备受折磨,1978年平反后恢复名誉,晚年创作回忆录《胡风自传》。1985年病逝。

胡风的悲剧源于他对文学独立性的坚持,他的“右”标签实为对党文化控制的抗争。他的遭遇揭示了左翼文学内部的意识形态冲突,以及个人主义在集体主义高压下的悲剧命运。

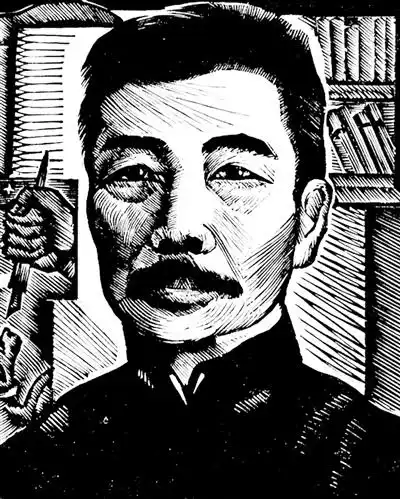

四、鲁迅:左翼文学的丰碑

魯迅简介与文学主张

鲁迅(1881-1936),原名周树人,是中国现代文学的奠基人与左翼文学的精神领袖。他以犀利的杂文和深刻的小说(如《呐喊》《彷徨》)批判封建文化与社会弊端,倡导“立人”思想,强调文学的启发与批判功能。鲁迅虽为左翼文学的旗帜,却始终保持独立思考,游离于党文化的核心之外。

人生经历

鲁迅早年留学日本,弃医从文,1918年发表《狂人日记》,开启新文学运动。1930年代,他领导左翼作家联盟,与国民党及党内极左势力均保持距离。1936年因肺病去世,未能见证新中国成立。1949年后,鲁迅被神化为革命文化的象征,其作品被选入教材,成为官方意识形态的一部分。

鲁迅的左翼立场源于对社会不公的深刻洞察,但他始终保持批判的独立性。他的早逝使他免于建国后的政治漩涡,却也使其形象被高度符号化。他的文学遗产超越了时代,成为中国现代文学的永恒丰碑。

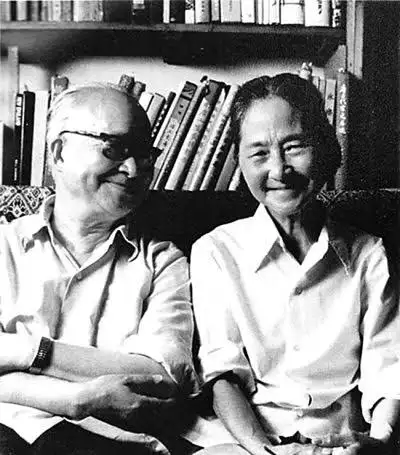

五、沈从文:人性写作的殞地

沈先生简介与文学主张

沈从文(1902-1988),以《边城》《长河》等作品闻名,主张以人性与自然为文学核心,追求诗意与美学。他的作品描绘湘西风土人情,展现对人性纯真的信仰,与革命文学的阶级斗争叙事格格不入,被视为“右”的代表。

人生经历

沈从文1930年代在文坛崭露头角,1949年后因其文学主张与主流意识形态冲突,逐渐被边缘化。他放弃文学创作,转而从事文物研究,晚年默默无闻。1980年代,其作品重新受到关注,但沈从文本人已远离文学创作。1988年病逝。

沈从文的文学追求体现了现代文学的人性维度,但这种追求在革命文化的高压下无以为继。他的沉默象征了一代文人在政治化浪潮中的失语与无奈,也凸显了文学多样性的丧失。

-個时代缩影

这五位作家的经历与文学主张,构成了中国当代文学史的复杂图景。周扬代表了党文化的极左路线,掌控文艺方向;丁玲在个人与集体间挣扎,体现左翼作家的矛盾性;胡风因坚持文学独立性而成为牺牲品;鲁迅以批判精神成为左翼文学的象征;沈从文则因人性写作被边缘化。他们的人生轨迹折射出1940-1950年代中国文坛的意识形态斗争,以及文学在政治高压下的命运。

1949年后的中国文学深受毛泽东《在延安文艺座谈会上的讲话》影响,强调“文艺为工农兵服务”。这一时期,左翼文学内部的分裂(如胡风与周扬的冲突)以及外部的压制(如对沈从文的排斥),反映了党文化对文学的全面控制。1950年代的“反胡风运动”与“文革”进一步加剧了文人的悲剧命运。鲁迅的符号化与丁玲、胡风的迫害,揭示了文学在政治化进程中的扭曲;而沈从文的沉默,则是人性化文学在革命浪潮中的消逝。

这五位作家不仅是文学史的代表,也是时代精神的缩影。他们的创作与遭遇,反映了中国现代文学从启蒙到革命,再到高度政治化的演变过程。他们的故事提醒我们,文学的独立性与人性价值在任何时代都需被珍视。

(𣁽省山寨·匯編)