【简析“批判性思维的质疑”与“病理性诡辩”之间的区别】~ 𣁽省山寨·𣁽省老張

蒙城老張-101698 03/28 77814.0/1

紅色姐姐:「概念搞清楚了才好继续讨论。我说你是可能混淆了病理性诡辩和杠精的区别,前者是病理问题,缺乏正常推理的理性和逻辑能力,我说的理唔够喷搭够就是,唔够人讲就开始搞人身攻击,有这种特征的通常就是有心理或人格缺陷,是一种病态的病理。有心理问题的人才可以扯上成长环境的阴影之类的话题吧。而杠精是社会学范畴的事,和病理无关。是水平和受教育程度,修养等等有关。所以搞清楚定义之后,才可以正确判断什么是什么吧。其实,最简单的方法就是看辩论者是否摆事实讲道理,还是胡搅蛮缠?他们的观点是否根据事实来支持,而不是靠虚假信息来佐证就清楚了。至于是否会用到网络上的流行标签来帖对方,就要具体看是调侃讲笑还是认真来理解了…」

國內小梁同學的DeepSeek的大數據分析回答 :

「首先,搞清楚几个定义先,病理性诡辩,杠精,批判性思维。

病理性诡辩**:属于心理学或精神医学范畴,指一种**病理性的思维和表达方式**,常见于某些人格障碍(如偏执型人格障碍)或精神疾病(如强迫症、妄想性障碍)。

其特点是:

- 逻辑混乱但坚信自己正确,缺乏现实检验能力;

- 辩论内容可能与现实脱节,带有强迫性、重复性;

- 目的是维护自我认知而非说服他人;

- 伴随情绪失控或偏执倾向。

*杠精**:属于**网络文化中的行为标签**,指习惯性、非理性地反驳他人,通常出于情绪驱动或心理需求,但未必有病理基础。

其特点是:

- 以抬杠为乐趣,刻意制造对立;

- 逻辑可能清晰但断章取义,常偷换概念;

- 目的可能是寻求关注、宣泄情绪或满足优越感;

- 行为可控,能意识到自己在抬杠。

所以,杠精”行为是心理需求、社会环境和文化惯性的综合产物,多数情况下可通过认知调整和社交规则约束改善;而病理性诡辩需警惕潜在精神健康问题。两者本质不同,但都反映了人类在认知与情感互动中的复杂性。

**评判性思维(Critical Thinking)**

- **目标**:追求真相或最优解,通过**理性分析、验证证据、质疑假设**来完善认知。

- **特点**:开放包容,接受逻辑修正,注重事实与证据的客观性。

- **示例**:医生通过对比临床试验数据,质疑某药物的疗效是否被夸大。

- **病理性诡辩(Pathological Sophistry)**

- **目标**:维护自我立场或情绪需求(如证明“我永远正确”),**无视真相或逻辑一致性**。

- **特点**:封闭排他,拒绝修正,常以扭曲事实或逻辑漏洞支撑观点。

- **示例**:患者坚称“药物无效是因为医生要害我”,即使证据充分仍拒绝接受

评判性思维是**“用逻辑寻找真相”**,病理性诡辩是**“用逻辑捍卫幻觉”**。

前者是理性工具,后者是认知陷阱。

区分两者的关键在于:是否以事实为基础、是否接受纠错、是否服务于真相而非自我。」

《简析“批判性思维的质疑”与“病理性诡辩”之间的区别》

人们所说病理性诡辩就是网络流行的俗语“抬扛”“杠精”等,这类现象凡极端思维者都存在,无论观点左右,所谓的左派和右派派都存在。多数属于观点对立争论过程的言辞激烈和辩论水平中,理唔够喷人骂人来搭够的现象。这里有从小成长环境心理问题,也有形成了心理阴影反逆等问题,还是水平问题,另外,批判性思维的质疑和病理性诡辨它们的分别是什么?如何区分两者的概念和定义?

“病理性诡辩”在网络俗语中常被称作“抬杠”或“杠精”,并将其与极端思维、左右派争论以及言辞激烈等现象联系起来,这确实是一个非常贴切的观察。

让我们从心理学的角度,结合社会现象和思维模式的分析,进一步梳理这些问题,并阐明“批判性思维的质疑”与“病理性诡辩”之间的区别。

“病理性诡辩”的多重面向

“杠精”现象在网络时代尤为突出,其核心特征是无论对方观点如何,总有人习惯性地反驳、挑刺甚至升级为情绪化的攻击。这种行为不仅出现在观点对立的争论中(如所谓的“左派”与“右派”),而且常常超越理性讨论的范畴,演变为“理不够,喷人骂人来凑”的局面。这种现象背后,可以从以下几个层面来理解:

1. 成长环境的心理根源

“杠精”行为可能与个人的成长经历密切相关。比如,在童年时期,如果一个人长期处于被否定、被压抑或缺乏安全感的环境中,可能会形成一种防御性人格特质——通过反驳他人来确立自己的存在感或掌控感。这种习惯性的对抗,实际上是对内心脆弱的掩饰,是一种“先发制人”的心理策略。

2. 心理阴影与反逆倾向

某些“杠精”可能是在经历过权威压制或社会挫折后,形成了对任何观点的条件反射式抵触。他们将反驳当作一种“反逆”的工具,用以对抗曾经的无力感。这种行为往往不是针对具体议题,而是情绪驱动的宣泄,与理性探讨相去甚远。

3. 辩论水平与能力不足

如您提到的“理不够喷人骂人来搭够”,这反映了部分人在逻辑能力或知识储备不足时,转而诉诸情绪化攻击的现象。这种“杠”不是为了追求真理,而是为了掩盖自身的短板,属于一种低效甚至破坏性的沟通方式。

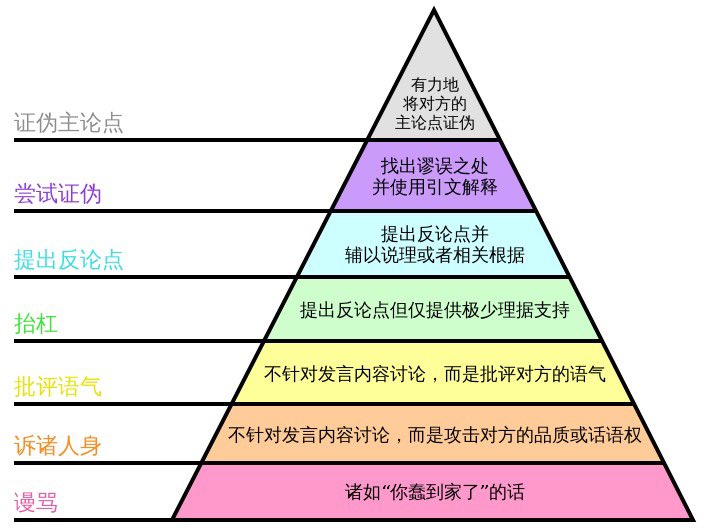

批判性思维与病理性诡辩的区别

批判性思维(critical thinking)和“病理性诡辩”虽然都涉及质疑与反驳,但它们的动机、过程和目标有着本质上的不同。以下是两者的核心区别及其定义的梳理:

1. 动机与目的

~批判性思维:其动机是追求真理、深化理解或解决问题。质疑是为了检验论点的合理性,推动讨论向更严谨、更全面的方向发展。目标是建设性的,希望通过理性分析得出更有说服力的结论。

~病理性诡辩:其动机往往是自我防御、情绪宣泄或凸显个人存在感。反驳的目的不是为了推进对话,而是为了“赢”或压制对方,甚至不惜扭曲事实或诉诸人身攻击。

2. 过程与方法

~批判性思维:依赖逻辑推理、证据支持和开放的态度。质疑时会提出具体的问题或论据,愿意倾听回应并调整自己的立场。它强调的是“问为什么”和“是否有依据”。

~病理性诡辩:更多依赖情绪化的对抗、诡辩技巧或无关紧要的细节挑刺。过程往往缺乏系统性,甚至故意偏离主题,比如抓住对方措辞中的细枝末节进行放大,而不去触及核心问题。

3. 态度与结果

~批判性思维:态度是开放且谦逊的,愿意承认自己的错误,也尊重对方的合理观点。结果通常是双方的认知都有所提升,哪怕最终未达成一致。

~病理性诡辩:态度是固执且对抗性的,拒绝让步甚至不惜“翻脸”。结果往往是关系破裂、讨论无果,甚至演变成互相攻击的“口水战”。

举例区分

~批判性思维:有人说“电动车是未来趋势”,你回应:“我同意环保的潜力,但电池生产的环境成本和充电设施的普及度是否能支撑这个趋势?”(基于事实提出疑问,旨在探讨)

~病理性诡辩:同样的话题,你回应:“电动车?笑死人了,你是不是没见过堵车啊,油车才是王道!”(情绪化否定,偏离理性轨道)

如何区分两者的实践标准

在现实中,要区分一个人是运用批判性思维还是陷入病理性诡辩,可以从以下几个维度观察:

1. 是否有事实依据:批判性思维依托证据和逻辑,而病理性诡辩常凭感觉或情绪化语言。

2. 是否尊重对话者:批判性思维保持尊重和建设性,病理性诡辩则倾向于贬低或攻击对方。

3. 是否聚焦主题:批判性思维围绕核心问题展开,病理性诡辩常跑题或纠缠细节。

4. 是否愿意反思:批判性思维者乐于修正自己,病理性诡辩者则固执己见,甚至“杠”到最后自己都忘了初衷。

社会文化与“杠精”现象

无论“左派”还是“右派”,极端思维者都可能成为“杠精”,这与社会分化、网络匿名性以及信息过载不无关系。在网络环境中,人们更容易陷入“立场先行”的思维定式,将讨论变成阵营对决,而非理性交流。这种现象在一定程度上也放大了“病理性诡辩”的普遍性。

“病理性诡辩”是一种带有心理根源的对抗性行为,可能源于成长创伤、能力局限或情绪驱动;而批判性思维则是理性的质疑与探索,旨在追求真理。两者的分野在于动机是否纯正、方法是否严谨以及态度是否开放。理解这一点,不仅能帮助我们在争论中分辨“杠精”与“思辨者”,也能让我们在沟通中更有意识地选择更健康、更高效的方式。

(~𣁽省山寨)