【残酷奇闻 民族悲歌 - “反右运动”二三事】~魁省山寨·蒙城老張

蒙城老張-101698 04/11 53233.5/2

葛佩琦先生

钱理群教授

【残酷奇闻 民族悲歌 - “反右运动”二三事】~魁省山寨·蒙城老張

1. 中共隐蔽战线的英雄葛佩琦 建国后坐牢18载,最后是以国民党将官身份获特赦出狱。

2. 中国历史上唯一被人吃掉的哈佛大学医学博士董坚毅。

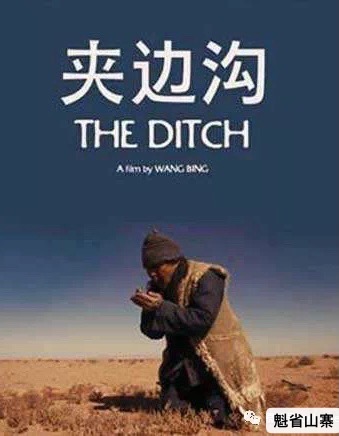

《夹边沟记事》与《经历-我的1957年》两本书藉,描述和佐证了以上俩位人物的真实性。让我们真实感到“痛与殇”。我们这个民族怎么可以忘记这一历史,善良的人们,你如何能让这一悲惨的人生炼狱章节,把它默默翻过?

地狱里的歌声-《经历--我的1957年》

“……把书放下,我不禁颤栗起来:真好像在地狱里走了一遭。

我想起了鲁迅的《写于深夜里》。面对国民党政权将革命者秘密处死的空前的大黑暗,鲁迅这样写道:“我先前读但丁的《神曲》,到《地狱》篇,就惊异于这作者设想的残酷,但到现在,阅历加多,才知道他还是仁厚的了:他还没有想出一个现在已极平常的残酷到谁也看不见的地狱来”。

记得每读到这里,我都会感到莫名的恐惧。而现在,却突然发现:人们都说他有一双“毒眼”的鲁迅,还是太仁厚了:连他也没有想到,中国还会出现罩着“革命”的神圣之光的地狱,“残酷”到不仅“看不见”,而且还要强迫“遗忘”。——我因此有大恐惧。

鲁迅《写于深夜里》这篇文章,除了“论暗暗的死”之外,还写了“一个童话”、“又是一个童话”、“一封真实的信”几节,讲一个十八岁的青年(木刻家曹白),因为同情革命,参加了具有左翼倾向的木刻研究会,因为在给朋友的信中,写了一句“世界是一台吃人的筵席”,而被捕入狱,并因此“游历了三处残杀人民的屠场”。《经历》的作者和凤鸣和她的丈夫王景超应该是曹白的同代人,都是向往革命的热血青年,在1949年就参加了革命队伍。但到了1957年,就是这个他们无限信任,对之表现了无限忠诚的“革命大家庭”,以“革命”的名义,将他们打入了地狱。这是一个更加离奇,更不可思议的“童话”——“童话”这一词也显得过于轻飘,这里充满了层层叠叠的血污,这又是一个新的,更具中国特色的“吃人的筵席”。

我们必须直面这“革命地狱”,看它如何将真正的“革命者”打成“反革命”,看它怎样把真正的“人”变成“非人”。”

~钱理群教授阅读此书的悲言

「建國后的各项政治運動,中國人民不應該忘記,如果一個民族要有先進文明的未來,這個民族更不應該忘記,必須永遠記住這些慘痛的歷史,讓這些無辜善良又普遍的老百姓所付出的悲慘代價不要白費,讓這些歷史教訓永遠教育後人,讓人們深思,讓人们思考,而且這種行思考思維模式應該融化進每個中國人的血液裏,注意,是每一個中國人,真切的希望!

~魁省山寨」

閱讀此書我们可以看到,像和凤鸣、王景超这样的右派都是真诚的革命者。因此,当突然被自己以生命相许的“革命”打成“反革命”,他们就陷入了极度的困惑之中:一方面,他们相信自己即使烧成灰也不会反对革命;另一方面,他们又绝对难以想象,“革命”会犯根本性的错误,但他们又必须寻找某些说得过去的逻辑,来弥合这二者似乎是不可解的矛盾,勉强说服自己。和凤鸣在她的回忆中,这样谈到他们终于找到的逻辑:“当时无论他和我对中国共产党领导的这场运动还没有发生根本性的怀疑,我们仍崇拜中国共产党,……作为新闻工作者的我们,对于通过新闻渠道传播的整个运动的进展情况都深信不疑,绝对没有想到其中有什么虚假。

(-)隱避戰線中的無名英雄,長期潛伏的地下黨員,

人民大學講師葛佩琦的人生坎坷经历:

~葛佩琦先生1911年9月24日生于山东省平度县。

~1935年參加革命。

~1936年參加共產黨所領導反民族解放先鋒隊。

~1937年毕业于北京大学物理系。

~1938年加入中国共产党。

葛佩琦同志就读于北京大学期间,在“一二.九”运动时期,任北京大学学生会副主席,是当时北大学生抗日救亡运动领导人之一。在从事学生运动中,曾两次遭国民党政府逮捕入狱。

~自1938年加入中国共产党后到1949年北京解放前夕。多次接受党的指派,在河南、陕西、东北等地国民党军政机构中长期从事党的地下工作,不顾个人安危,为革命事业做出了很大贡献。任職國民政府高官期間,積極營救被捕的共產主黨人。

~1951年起在中国人民大学任教。

~1957年葛佩琦同志被错划为大右派而全国闻名,同年遭受拘捕。

~1959年6月以“现行反革命”罪及“历史反革命”罪被判处无期徒刑,冤狱18年。

~1975年以国民党将级军官身份获特赦释放。

~1980年12月「大右派」帽子得以平反。

~1983年5月由中央有关部和原河南省委书记证明,经北京市委批准恢复了中断多年的党的组织关系。

而當年《人民日報》是一馬當先對葛佩琦蓋棺定論的。诸如《人民日报》的报道,中国人民大学讲师葛佩琦,原国民党上将,在鸣放中说,‘群众是要推翻共产党,杀共产党人’,云云,我们绝对相信都是真的。我们想,北京出了‘章罗联盟’,像葛佩琦这样‘反动透顶’的人物都跳了出来,中国共产党和全国人民不反击能行吗?”(《经历》,17页)。

在为“反右运动”找到了合理性以后,自己犯了错误,也就顺理成章:至少是“客观上”帮了“葛佩琦之流”的忙了吧?但他们绝对没有料到,这竟是一个精心炮制的谎言:经过*的亲自过问,现在已经查明,葛佩琦是一名老共产党员,受地下党的派遣,打入国民党内部,这才成了“国民党上将”;而1957年的鸣放会上,他说的原话是:“现在共产党工作做得好没话说,做得不好,群众就可能打共产党,杀共产党的头,可能推翻它”,但到了《人民日报》的报道中,就变成了“群众是要推翻共产党,杀共产党”,尽管葛佩琦立即去信指出这与事实不符,并声明自己的意思是“在这次整风中,如果党内同志不积极改正缺点,继续争取群众的信任,那不仅可以自趋灭亡,而且发展下去,可以危及党的生存”,但《人民日报》却不加理会,反而变本加厉,连续发表工农兵及各界人士的文章,“痛斥葛佩琦的‘杀共产党’,‘要共产党下台’”(参看戴煌:《*与平反冤假错案》)。问题是,《人民日报》这样做,是有理论根据的,即所谓“党性高于真实性”,为了“党的全局利益”,只要便于发动群众进行反右斗争,什么样的手段都可以采用,至于葛佩琦本人是否受了冤屈,是否形成了对读者、群众的欺骗,都不在考虑之列。这背后,隐含着两个十分可怕的逻辑,一是“为了达到所谓‘崇高’的目的,可以采取一切卑劣的手段”,一是“为了所谓整体的、全局的利益,个人应作无条件的牺牲”。和凤鸣、王景超和无数天真、善良的革命者、普通百姓,在1957年就是这样落入了按上述“革命逻辑”编织的铺天盖地的舆论宣传的骗局中,和凤鸣、王景超这些右派还成了所谓“革命全局”祭坛上的牺牲品,在當時的政治運動形勢下,可谓是在劫難逃。

(二)

右派分子董坚毅,近代史上唯一被人吃掉的哈佛大学医学博士。

1957年,甘肃省在酒泉的戈壁滩中一个叫做夹边沟的地方建立了劳改营,先后有三千多名被划为右派的知识分子被送至此地劳改,由于恶劣的生存环境,到1960年时,只有三百多人存活。这些曾经名满天下的知识分子,为求存活,竟然到了人相食的地步。

董坚毅从哈佛毕业后,1952年被鼓动回国,带着妻子海归,在上海惠民医院工作。55年又响应国家号召,支援大西北建设,主动到兰州工作。结果在57年的鸣放中因为给医院领导提了几条意见被定为右派,押往夹边沟劳教。

1960年夹边沟迎来死亡高峰,每天都有大批劳改人员饿死,人相食比比皆是。作为医生的董坚毅自知命不久矣,为了防止自己的尸体被饥饿的狱友们吃掉,董坚毅临终前特别跟狱友,来自甘肃公安厅的右派刘文汉交代,死后用毯子裹好自己的尸体,藏匿于外,等自己的妻子来见最后一面。

刘文汉依其遗愿,将其尸体裹好藏匿于一个地穴中。一个星期后,董坚毅的妻子顾晓颖千里迢迢从上海赶来,刘文汉带她去见尸体,却遍寻不见。最后在戈壁滩上找到被抛弃在外的董坚毅尸体,身上的毯子衣服已经被偷走,全身皮肉已被割食一空,仅剩一颗头颅挂在骨架之上。

董坚毅死时只有35岁。其妻最后只有将其头颅带回了上海。这个真实故事出自和凤鸣女士《经历:我的1957年》。

这里,对女人的关爱,是特别感人的。在和凤鸣关于革命的地狱的回忆里,“女人”是处于一个特殊的地位的,这恐怕不仅因为和凤鸣本人的女性身份。这本书的读者大概都很难忘记,当她听到男难友说起“现在我们嘛,一个个都成了童男子,真正的童男子”以后,所引发的一番感慨:“男子汉都在思念妻子,思念儿女,对‘童男子’的生活发出了怨声,可见思念之苦也在折磨着这里的每一个男子汉。……生离死别,天各一方,这种对数十万右派分子感情和心灵上的挞伐,往往比政治上的沉重打击更难适应更为撕心裂肺。因为政治上的沉重打击……经过岁月的流逝,会逐渐习惯性地承受下来。哪怕是麻木不仁,也会逐渐地习惯下来。但是夫妻情,亲子爱,对于身处逆境的难友们来说,却是须臾隔离不得的,快刀可以斩乱麻,同家人的缕缕情爱之丝,愈是相距千里之遥,愈是时日不断延续,其韧性与强烈只能与日俱增,谁也无法将其淡化扯断。男子汉们每个人的心都在流血呢!”(《经历》,192页)。但也正是这样的对女性——妻子、母亲与儿女的思念与爱,成为被剥夺了一切以后,唯一夺不走的东西,成为这些一无所有的受难者保持人性的自觉的最后的支撑,成为他们与非人化的罪恶相对抗的最强有力的精神力量。可以说,有女性存在,哪怕是思念、梦幻中的女性存在,这些男子汉就不会被革命地狱所压垮。我理解,那位难友要在自己生命濒危的时刻,把他最后的鼓励、祝福给予一位并不相识的女性,原因就在于此。这真是地狱里的生命的最强音。

何况还有和凤鸣这样的现实的女性,和他们一起在地狱里熬煎,抗争。记得曾有朋友感叹中国没有“追随丈夫流放到西伯利亚去的妇女”(摩罗:《巨人何以成为巨人》);但我读和凤鸣的回忆,特别是《地狱之行》那一章,读杨显惠的《上海女人》,却默默地对自己说:哦,我们有,我们中国有这样的女人!写到这里,我的耳旁突然响起撕心裂肺的一声呼喊:“我还是一个女人!天哪,天哪!”这是在那个月夜,和凤鸣向着“深邃寥廓的夜空”从心底发出的泣血的悲鸣(《经历》,201页)。世上有谁知道,有谁想过,中国的女人,中国的右派的妻子,中国的无辜孩子的母亲,中国的女右派,背着怎样的重负,活得有多么的艰难?而她们又是以怎样的力量,承受着“由四面八方包围而来”的“无尽”的重压,挺住了一切!(《经历》,200页)请看看这位“上海的女人”,她风尘仆仆数千里奔夫而来,丈夫却“没了”。她哭,泪水喷涌;她要见丈夫的尸身,但丈夫尸身上的肉已被饥饿的难友切割吃完了,人们不忍心带她去看,她坐着,不吃不喝,一夜,又一夜;第三天早晨,她移动着树叶般飘浮的身子,自己去找,直到深夜;第四天黎明,她终于见到了自己的丈夫:“整个身体像是剥去了树皮的树干”,没有一点肉,“皮肤黑乎乎的,如同被烟火熏过的牛皮纸贴在骨头架子上”,她扑上去,却没有声息,从嗓子里发出奇怪的吱吱吱的响声,很费力地转化为一声凄厉的哭喊;哭了半个多小时,她站起来,宣布要将丈夫的尸身火化,“带回上海去”;她抹下绿色的缎子头巾,将骨头一根不剩地全部包起来,又用毛衣、毯子裹成大背包,压在瘦小的肩膀上,徒步走向车站,戈壁滩刮着凛冽的寒风,她的身影渐渐消失在茫茫沙漠里,却永远定格在每一个善良的人们的心上,扣问着我们的良知(《夹边沟记事.上海的女人》)。沙漠里就有了一条通往地狱的“寡妇之路”。两个月以后,和凤鸣又开始了她的“地狱之行”:“啊,我来了。我从茫茫雪原中走来,从漆黑的夜幕下走来,从漫长死寂孤零零的小路上走来,从苦难重重的另一处走来。我疾步如飞地走向你。我的亲人,你如今在哪里?啊,亲人,我哭你喊你寻觅你,你可听见我肝肠寸断的呼唤?你究竟在哪里?你失去的我尚拥有,可它的价值和意义又在哪里?你还在等我吗?我的亲人!”但寡妇的悲哭,却没有引起任何反响,周围的人“无动于衷,一声不吭。他们之中没有一个人对我说一句劝慰的话,也没有一个人对我的亲人的故世做任何说明性的介绍。我的亲人只不过是死了,饿死了,仅此而已。我坐在一个条凳上哭。他们沉默了一阵以后,继续做他们的事,说他们的话,也听我哭。痛哭的我仿佛同他们毫无干系。我也未向他们做任何发问,我敢向他们问明一切,让他们说个清楚吗?我不敢。”(《经历》,412--413页)。人的死亡因司空见惯而被冷漠待之,人的死因更是讳莫如深,这近乎麻木的沉默,正是六十年代中国政治生活最典型的表征。和凤鸣说,这“冰冷”了她“悲伤的心”(《经历》,415页),因此,她真正放声一哭,却要等到三十年后,1991年8 月她再次来到这里时,“几十年来,为活活饿死的亲人痛哭,会认为是跟党记仇而不被允许,为极右分子的丈夫死去的痛哭,更被认为是严重的阶级立场的问题,会影响到我的生存,孩子们的生存。悲痛有罪!生离死别的痛楚,我一直苦苦地压抑着强忍着。在自己家人面前,我还要忍耐还要沉默地咽下这一切吗?不要阻止我的恸哭,不要阻止!”(《经历》,467--468页)。“不要阻止我的恸哭”,这一声呼号是惊心动魄的;在我看来,天下罪恶之大,莫过于禁止女人为自己蒙冤饿死的丈夫而哭泣。尽管本文中,一再使用“残酷”、“恐惧”这样的词语,——这是我读和凤鸣、杨显惠的著作最基本的感受,也是包括我自己在内的那几代人最基本的生命体验;现在,我仍然忍不住要说,宣布“悲痛有罪”,连哭泣的权利也要剥夺,因为表示一点对亲人惨死的哀痛,就要危及自己的,以及孩子的生存,这都是把人性的残酷发挥到了极致,是真正令人恐惧的。但同时,这也正是一种极度虚弱的表现,反过来证明了中国女人的力量,她们的痛哭也会动摇革命地狱的根基,那“孟姜女哭倒长城”的传说与寓言,使一切新老地狱的统治者永远不得安宁!

丈夫死了,妻子却活着。——我总觉得女人的生命力比男人更为坚韧。于是,中国的女人又有了“幸存者”的责任。和凤鸣的回忆中,多次使用“幸存者”这个词(《经历》,424页,458页,484页,488页,524页),她是深知“幸存者”这三个字的份量与责任的:牺牲者的生命及未及实现的生命理想,已经延伸到她的生命之中。但她更知道,不是所有的幸存者都能听见并记住牺牲者和他们的亲人的“地狱里的哭声”的(《经历》,424——425页),他们在自以为的“天堂”里活得如此的自在,已经觉得如果现在还要哭泣,就会破坏了他们的好心情,成为新的罪孽了。也正因为有了这些健忘者,强迫遗忘者,和凤鸣这样的不肯、也不敢忘却的幸存者,就更感到了一种生命的重压。尽管丈夫的离去,“没能扶我一把”,她生活得十分的艰难,多少次发出“我好苦、好累哟”的呻吟(《经历》463页),尽管她甚至感到多年来的挣扎,“重新铸造”了自己的性格,早已是“铁石心肠”,很少动感情,很少流泪了(《经历》,465页),但她却永远不能把丈夫从她的生命中除去。她的景超留下了三样东西:“两套叠得平平整整的深灰色卡其布中山服,还有两件漂亮的带条的府绸衬衣”——他至死也期待着有一天“穿得体体面面,人模人样地重新出现在人们面前”(《经历》,449页);两本用他所特有的工整的笔迹写成的厚厚的日记——这是他生命的挣扎的忠实记录;还有他的对朋友,也是对妻子的最后嘱咐:“我出不去了”,“你是生活的强者,你一定能出去。你出去后,一定要写一本书,把这里的一切都统统写出来”,不仅“要写我们的苦难”,还要写我们的“爱情”(《经历》,514页)。——这几乎是一个无法拒绝的生命的,也是历史的命令。在“生死两茫茫”中,和凤鸣一刻也没有忘记,她的丈夫,所有的死难者,“在冥冥之中的召唤”。整整十年,三千六百多个日日夜夜,她被梦魇般的记忆驱赶着,不停地写,“清泪如注,笔尖上流着滴滴鲜血”。她说,她要“把这一切如实的描述奉献给读者,是为了以我特殊的经历,让读者对这段沉重的历史有个较为深刻真切的感受。警示后人,使这样的历史永远不再重演,是我的最大愿望”(《经历》,518页)。

现在,这本血写的书,就放在我们面前。这位伟大的中国女人,用她那双黑色的眼睛凝视着我们每一个人,她的后面站着无数在那场民族灾难中倒下的受害者和挺过来的幸存者。我们再也不能回避,如果我们尚存良知和勇气;我们再也不能遗忘,如果我们还有信念与追求。我们必须和他们——死者和生者一起直面这沉重的历史,并思考一切,作出我们自己的结论。

反右运动简介:

反右運動是中國共產黨在中華人民共和國建立後於1957年發起的第一場波及社會各階層的群眾性大型政治運動,是在「整風運動」過程中又掀起了「反右運動」。「整風運動」是中國共產黨內的整風,「反右運動」主要結果是給中共黨內外大量人員劃定了「右派」身份。中國共產黨中央委員會主席毛澤東發動並主導了反右運動,而鄧小平、彭真等中共高層也參與其中並扮演了重要角色。

在反右運動中,按照中共官方在撥亂反正時期的統計數據,全中國大陸有552,973人被直接劃為「右派分子」而遭全面迫害,包括「三錢」之一的錢偉長、知名經濟學家顧准以及後來的國務院總理朱鎔基。此外,解密檔案顯示還有140餘萬人被貼上「中右分子」的標籤,亦遭到批鬥和迫害。還有許多人被劃作「內控右派」、「疑似右派」、「右傾」等。反右運動中,被迫害的對象輕則遭撤職降職、開除黨籍團籍、被下放到農村或工廠中進行勞動改造,重則開除公職、集中關押、判刑收監等,部分人士含冤自殺、被處決或受折磨而死。據不完全統計,反右運動造成4,000多人非正常死亡。

反右運動是中華人民共和國歷史上的一個轉折點,該運動對中國大陸的民主黨派、學術界以及知識分子等各界人士造成了極大打擊,更因公器私用的利慾導致了諸多冤假錯案的產生。此後,中國大陸進入了由中國共產黨實質性一黨專政甚至是毛澤東一人獨裁的時代,民主政治建設遭到嚴重破壞,為中國大陸此後的大躍進、文化大革命等一連串爭議巨大的政治運動埋下了禍根。

1970年代末至1980年代初,鄧小平、胡耀邦等人主導了撥亂反正並開始了改革開放,承認在反右運動的執行過程中有「擴大化」的錯誤(即「反右擴大化」)。而中國大陸政府也給大批「錯劃右派」者予以「改正」,但最終有96人成為未獲改正的右派(「維持原案,只摘帽子,不予改正,不予平反」),其中中央點名確定5人,地方91人。故整場運動中不談是非對錯,僅從所謂「極少數」的未獲改正的右派數量來看,就被錯誤擴大化超5,700倍、錯劃比率達99.99%。