【《民主》~作者:查尔斯•蒂利(Charles Tilly)】~ 𣁽省山寨·書籍推薦

蒙城老張-101698 04/03 57423.0/2

民主 [美] 查尔斯·蒂利 / 魏洪钟 / 上海人民出版社 /

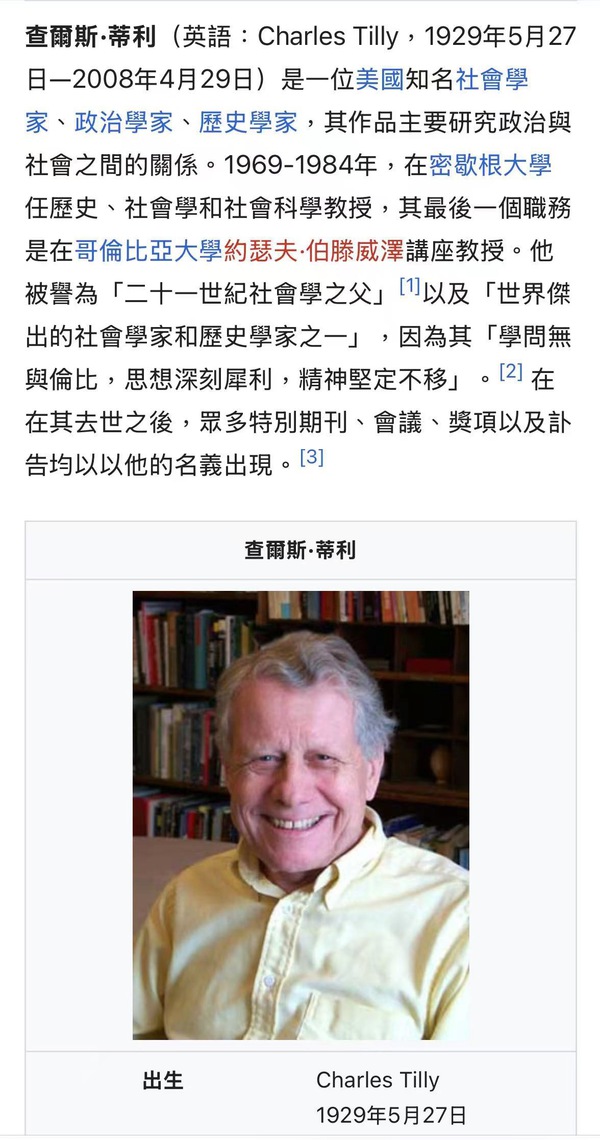

查尔斯•蒂利(Charles Tilly),1929年5月27日生于伊利诺伊州的伦巴德,美国著名的社会学家、政治学家和历史学家,历史社会学和抗争政治研究的奠基人和集大成者。1958年,蒂利在哈佛大学取得社会学博士学位,先后在特拉华大学、多伦多大学、密歇根大学安娜堡分校、纽约社会科学新学院和哥伦比亚大学任教。

1964年,他的第一部专著《旺代》出版,反响巨大,一举成为美国社会学和史学界的明星。在他近60年的学术生涯中,这位“美国最多产、最有趣的社会学家”以惊人的创作热情,出版了56部著作和600多篇论文,获奖无数,在历史社会学、现代国家的起源、抗争政治、城市社会学、关系社会学等领域无人能望其项背。

2008年4月29日,蒂利在纽约溘然辞世。就在他病逝前夕,美国社会科学研究委员会(SSRC)将最高荣誉“赫希曼奖”授予他,表彰他在社会科学研究方面的杰出贡献。蒂利逝世后,美国社会科学研究委员会联合哥伦比亚大学举办了为期一周的悼念活动;SSRC在官网上辟出专门的纪念网页;美国多家学术期刊辟出专栏,追念蒂利的理论遗产;《纽约时报》则在讣告中称他是“21世纪的社会学之父,也是20世纪最伟大的社会学家和历史学家之一。”

查爾斯·蒂利的文章書籍被翻譯成中文的有:

~《集体暴力的政治》

~《边界、身份与社会联系》

~〈抗争的动力》

~〈社会运动》

~〈民主》

~〈为什么?》

~〈强制、资本与欧洲国家》

~〈信任与统治》

~〈欧洲的抗争与民主》

等等

「我把不平等看作是一个迷宫,在那里,大批的人在里面徘徊,他们被由自己建立起来的墙——并不总是故意的——隔开。」

——查尔斯•蒂利

蒂利出生在威尔士-德国移民家庭,祖父辈以采矿为生。在获得哈佛的博士学位之前,他送过报纸、看过大门、干过勤杂、卖过杂货……其间,还曾加入海军陆战队,参加韩战。出身的卑微与生计的挣扎,或许在一定程度上影响了蒂利的研究视角,使他将注意力更多地投诸于时代变迁下的社会底层民众。

蒂利在哈佛的头几年,似乎并非尝到什么甜头。哈佛社会学系第一任系主任——彼蒂里姆•索罗金(Pitirim Sorokin)和帕森斯(Talcott Parsons)、乔治•霍曼斯(George C. Homans)是当时美国社会学界的大佬,学术地位如日中天,蒂利是索罗金的助教。令蒂利十分尴尬的是,索罗金教授有个“怪癖”:经常在大清早来电话,寥寥数语通知蒂利为其代课,却从不交代讲课的内容。这样的差派每每让蒂利不知所以,暗自叫苦。索罗金带来的“苦头”还不止这些。

据蒂利的回忆,每当谈起自己的博士论文写作,索罗金总是挖苦道:“你的研究很有趣,蒂利先生,不过,我想柏拉图会夸你更好。”后来由于错过了博士资格考试,蒂利就借此机会改投到了霍曼斯教授和摩尔教授门下,“开掉”了索罗金这个“难搞”的导师。有趣的是,数年之后,蒂利因《旺代》的成功出版而获得美国社会学年度最杰出学者奖,而这个奖项冠名恰恰就是索罗金。

然而,《旺代》的名噪一时似乎没有为蒂利带来多大的利好,他的第一份教职是在名不见经传的特拉华大学社会学系。在特拉华并不愉快的6年工作经历之后,蒂利前往普林斯顿大学从事博士后研究。这样的遭际在许多人看来是蒂利的“晦暗时刻”,但是,主流社会学的偏见并没能遮蔽蒂利异乎寻常的才华,孤绝的洞见终究会如星芒,刺破黑暗。在密歇根大学的十多年里(1969年-1984年),蒂利出版了多部后来堪称经典的著作,在历史社会学、抗争政治、城市社会学和现代国家建构方面,奠定了理论大师的地位,引领了社会学、史学和政治学未来二十年的发展。

1996年,在办理了退休手续之后,蒂利又被哥伦比亚大学聘为讲座教授,继续演绎了他传奇般的学术生涯。在哥大期间,蒂利最引入注目的成就是,携手康奈尔大学的塔罗(Sidney Tarrow)和斯坦福大学的麦克亚当(Doug McAdam),雄心勃勃地构造了“抗争政治理论”。在他的多部著作里,蒂利试图将他的历史社会学、政治过程理论、宏观比较历史方法,综合地运用到抗争政治研究中,使之系统化和理论化。为此,蒂利奋斗到生命的最后一刻。

《民主》

[美] 查尔斯·蒂利 / 魏洪钟 / 上海人民出版社 / 2015-5在中國翻譯出版

查爾斯·蒂利在其职业生涯中,始终走在同代人的前列,为后辈在社会科学的研究中开疆拓土。人们尊崇蒂利,固然是因为他超高的智识和勤勉的学者之风,但他留给世人更宝贵的精神遗产是他在治学、为师、为人这三件事上的深厚给养。作为学者,蒂利总是乐于向权威挑战,在自己开创的领域里乐于成为年轻学人的“肩膀”;作为师者,蒂利无条件地将自己的时间和精力用在培养学生上,把追求真理的薪火传给后来人;作为社群中的一员,蒂利把对社会的贡献视为自己毕生乐事,尽最大可能用学理去影响当权者和普罗大众。这是我们这个时代知识界最或缺的品格。

作为学者的蒂利

挑战传统,或许是蒂利作为学者最耀眼的品格。从第一部著作《旺代》开始到最后一部著作《抗争表演》,他始终在寻求改变,提高社会科学的解释力。

《旺代》是蒂利的开山之作,对历史社会学和抗争政治的贡献是里程碑式的。蒂利以1793年法国西部旺代地区的反革命叛乱为研究对象,解释现代化过程中这种变异现象。但是,这种研究风格恰恰挑战了当时如日中天的结构功能主义的理论,后者武断地以为,基于西方发展得出的结论具有普遍的意义,现代化过程如欧美一样,是线性的。为此,蒂利在哈佛付出了不小的代价。在帕森斯为代表的结构主义大师的眼里,蒂利、巴林顿•摩尔( Barrington Moore)、塞缪尔•亨廷顿(Samuel Huntington)都是现代化理论离经叛道之人。借助于他们的影响力,哈佛的结构主义权威们将摩尔从社会学系解聘,逼迫亨廷顿出走哥伦比亚大学,而蒂利则“流落”到了特拉华,忍受了六年郁郁寡欢的生活。然而,这样的“驱离”并未改变蒂利在理论创造上的“抗争”精神,他的伟大成就正是建立在对结构主义的否定与超越之上的。

在学院世界日益技术化的今天,指导后辈学生和践行公民职责渐渐被遗忘,学者们似乎只剩下拼职称、赚名声一途。在这样的环境下,查尔斯·蒂利不但在治学上不断推陈出新,还悉心指导学生,培养出一大批优秀的后辈学人,更是学以致用,积极践行公民责任,永久改变了和平抗议的境遇。蒂利以实际行动展示了什么是学界精英、精神导师和意见领袖,成为后世知识分子的典范。

查尔斯·蒂利在《民主》一书中列举的去民主化有四个标志:

1、自由公正的选举恶化,出现大选被操纵的现象;

2、言论自由,新闻自由和结社自由权受到削弱,削弱了政治反对派挑战政府的能力;

3、法治对政府司法和官僚约束被削弱,司法独立受到威胁;

4、政府制造或过分强调国家安全威胁,以制造一种“危机感”

查尔斯·蒂利(Charles Tilly)的《民主》(*Democracy*)是一本重要的政治社会学著作,他在书中探讨了民主化的过程及其逆向——去民主化(de-democratization)。書中提到的四个去民主化的标志确实是蒂利分析的核心内容,他通过历史案例和理论框架来阐释这些现象。

蒂利在书中提出,民主并非一个静态的状态,而是一个动态的过程,受到权力关系、国家能力(state capacity)和公民参与的深刻影响。他列举的这四个去民主化标志清晰地勾勒出民主制度如何在内部压力或外部干预下逐渐瓦解。这些标志不仅具有理论意义,也与现实中的许多政治现象高度相关。

1. 自由公正选举的恶化

蒂利认为,选举是民主的基石之一,但当选举被操纵(如通过选民压制、舞弊或媒体控制),民主的合法性就会受到侵蚀。这种现象在历史上和现代都有例证,比如某些国家通过“形式上民主”的选举维持威权统治。

2. 言论、新闻和结社自由的削弱

蒂利强调,民主依赖于开放的公共领域。如果政府通过审查、恐吓或法律手段压制反对声音,政治竞争就失去了公平性。这一点让我想到一些国家对异见者的打压,往往以“稳定”为名,实则削弱民主根基。

3. 法治和司法独立的威胁

蒂利指出,法治不仅是约束公民,也是约束政府的工具。当司法系统被政治化,政府得以凌驾于法律之上,民主的制衡机制就失效了。这让我联想到一些政权通过任命忠诚的法官或修改宪法来巩固权力。

4. 制造危机感

蒂利观察到,政府有时会利用或夸大安全威胁(如战争、恐怖主义)来正当化集权。这种策略往往伴随着公民权利的暂时或永久性缩减。历史上,紧急状态法常常成为去民主化的起点。

蒂利的分析框架非常有洞察力,因为他不仅描述了去民主化的表象,还试图揭示其背后的机制——国家与社会关系的失衡。他的历史比较方法(例如对欧洲国家民主化的研究)为理解这些标志提供了丰富的背景。

不过,这本书也有一些局限性。比如,蒂利对去民主化的描述偏向于国家行为(state-centric),而较少关注全球化、技术变革或非国家行为者(如跨国公司、社交媒体)对民主的潜在威胁。在今天(2025年)的背景下,这些因素可能比他写作时更为显著。

此外,蒂利的四个标志虽然直观,但在实际应用中可能需要更细致的区分。例如,“危机感”可能是真实的外部威胁,也可能是政府刻意制造的,如何判断其真实性是个挑战。这也反映出民主化与去民主化之间的模糊边界——某些措施在短期内看似合理,但在长期可能侵蚀民主。

总的来说,《民主》是一本值得深入阅读的书,它提醒我们民主并非理所当然,而是需要持续的维护。你提到的这四个标志不仅是对去民主化的诊断,也是一个警钟,让人们关注权力如何在不知不觉中集中。

(魁省山寨)