【病理性防犯疾病:病理性诡辩】~ 𣁽省山寨

蒙城老張-101698 03/27 65554.0/1

我们这一代人是不幸的也是有幸的——中国大陆六十年代出生的人——在成长过程中都面临着中国特殊时期的社会环境,成长在独特社会家庭氛围中的心理困境时段,无可避免,这是这代人在这个社会上生存的一个综合反应,这是我们这代人一个值得深入探讨的话题。

在中国大陆六十年代出生的人,恰逢一个剧烈动荡与转型的时代,他们的成长轨迹被深深烙上了历史的印记。从童年到青年,这一群体经历了物质匮乏、社会剧变以及文化价值观的断裂,这使得他们的知识体系往往呈现出一种“破碎化”的状态。与此同时,这种外部环境的混乱与不确定性,也在无形中塑造了他们的内心世界,可能导致人格发展中的某些缺陷,以及潜在的心理健康问题。正如这代人所呈现出来的特征一样,我们这代人的问题,在当时的社会背景下很少被系统性地关注,更不用说从心理学角度进行深入分析与研究了。

从心理学的视角来看,这一代人可能普遍面临着未被充分识别的情感创伤与适应性挑战。比如,童年时期可能遭遇的家庭不稳定、社会高压或情感忽视,容易让他们形成焦虑型或回避型的依恋模式。这种模式在成年后可能表现为对权威的过度顺从或对抗、对亲密关系的疏离感,甚至是对自我价值的持久怀疑。此外,知识的破碎化不仅限制了他们对世界的全面认知,也可能让他们在面对快速变迁的现代社会时,产生强烈的失落感与无力感。

这些心理层面的冲突,随着年龄的增长逐渐显露,尤其在步入老年阶段后,表现得更为明显。

随着时代的进步,我们如今能够回过头来审视这一代人的经历,并尝试总结其中的共性问题。在社会各个层面,这代人所暴露的问题或者说所带来的负面效应,确实有种恶果自吞,全社会买单之恐惧与悲哀,这一代人或多或少都带有一些心理问题上的“痕迹”——可能是习惯性的压抑情绪、缺乏安全感的自我防御机制,或是对不确定未来的隐秘焦虑。然而,这些特质并非单纯的“缺陷”,而是他们在特定历史环境中求生存、求适应的产物。只是由于当时中国社会对心理健康的关注度极低,这一代人的内心挣扎往往被归为“性格使然”或“时代使然”,而非一种需要被理解和疗愈的心理状态。

人類是情感動物,有喜惡,情緒導向,觀察到每每發生語言上的衝突就知道要離開現場了。

能坐下來“喝杯茶,吃個包”的情景越來越少,只能說所遇到人事物都是修煉自己的的緣,一切是最好的安排。

如今,随着心理学在中国的普及与发展,我们或许有机会重新审视这代人的经历,用更科学、更人性的视角去解读他们的行为与情感。这不仅是对我们自己个人生命历程的尊重,也是对那段历史的一种深刻反思反省,或者说你-我-他(她),我们会留下一些口述、留下一些文字、留下一些思考。

~魁省山寨

【病理性防犯疾病:病理性詭辨】~ 𣁽省山寨

心里健康简结大致为:智力正常、情绪健康、意志健全、行为协调、人际关系适应、反应适度、心理特点符合自己的年龄。

「心理健康的10条标准」

(1)充分的安全感;

(2)充分的了解自己,并对自己的能力作适当的估价;

(3)生活的目标切合实际;

(4)与现实的环境保持接触;

(5)能保持人格的完整与和谐;

(6)具有从经验中学习的能力;

(7)能保持良好的人际关系;

(8)适度的情绪表达与控制;

(9)在不违背社会规范的条件下,对个人的基本需要作恰当的满足;

(10)在集体要求的前提下,较好的发挥自己的个性。

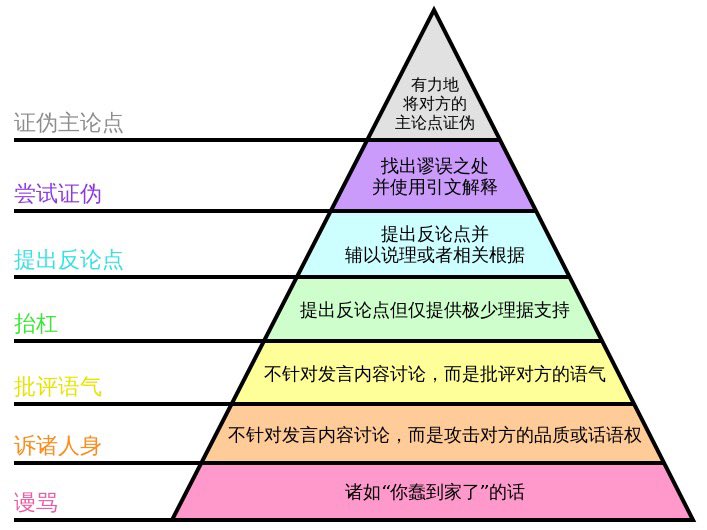

「病理性防犯疾病」也統称之為“病理性诡辩”。在心理學上,將“爱抬杠”的行為,統称為“病理性詭辮”。

人类社会人必须交流,与人沟通中,意见不和是正常的,但是有些人,不论你说什么观点,他都能反驳、抬杠、否定、挑刺,迫使你认同他。总是习惯性的唱反调,想以此来凸显自己的存在感和价值感。

习惯性反驳人格的形成,往往与未被满足的童年、家庭创伤、焦虑的依恋关系等有关。童年时期被压抑的内心冲突,转化成了人格防御.....“先下手为强”来保护自己。

语欲胜人,是一种“低段位”的沟通习惯,更是所有关系的杀手。

真正聪明的人,无时无刻不在克制自己的反驳欲,把反驳变成了反思,用沉默代替了争论。

在心理学中,“爱抬杠”的行为常被贴上“病理性诡辩”(pathological sophistry)的标签,这一术语不仅指向一种沟通中的对抗倾向,更深层地揭示了某种心理防御机制的病态表达。与人交流时,意见分歧本是常态,然而有些人却似乎天生带着一种执拗的对抗性:无论你抛出怎样的观点,他们总能迅速找到切入点,或反驳、或抬杠、或否定、甚至吹毛求疵,试图将自己的立场强加于你,最终迫使你屈服于他们的意见。这种行为往往并非单纯的讨论热情,而是一种习惯性的“唱反调”,仿佛只有通过否定他人,他们才能在对话中找到自己的存在感与价值感。

这种“病理性诡辩”背后,往往隐藏着复杂而深层的心理根源。习惯性反驳的人格特质,可能与童年时期未被满足的情感需求、家庭环境中的创伤经历,或是焦虑型依恋关系的长期影响密切相关。比如,在成长过程中,若一个人曾反复经历被忽视、被否定或被压抑的境遇,其内心深处可能埋下未解的冲突与不安。这些未被妥善处理的心理创伤,最终在成年后转化为一种自我保护的防御机制——通过“先下手为强”的反驳姿态,来避免自己再次陷入被动的无力感。他们在言语上的咄咄逼人,实则是内心脆弱的伪装,用以抵御外界可能的攻击或否定。

从情感心理学的角度看,这种“语欲胜人”的倾向,往往是一种“低段位”的沟通模式。它不仅难以促成真正的理解与连接,反而成为人际关系的隐形杀手。因为这种习惯性的对抗,本质上是对自我价值的不自信投射,试图通过压制他人来填补内心的空虚。然而,真正的智慧恰恰体现在对这种“反驳欲”的克制上。那些内心强大而成熟的人,往往选择将反驳的冲动转化为自我反思,用倾听与沉默取代无谓的争辩。他们明白,言语的胜利并不能带来真正的尊重,而关系的和谐远比一时的口舌之快更为珍贵。

因此,“病理性诡辩”不仅是一种行为表象,更是一面映照内心伤痕的镜子。它提醒我们,沟通的本质并非胜负,而是理解;而那些看似咄咄逼人的抬杠者,或许正是在用自己的方式,向世界无声地诉说他们未被看见的痛楚。

“好在哪里?” 面对无休止反驳,你是否已陷入病理性诡辩的陷阱?

生活中,总有一些人似乎天生爱“怼”,无论你说什么,他们总是下意识地反驳,仿佛永远站在你的对立面。你夸天气好,他们反问:“好在哪里?” 你赞美一件事,他们质疑:“也就一般。”这种无休止的辩驳不仅让人疲惫,更可能是一种深层的心理问题——病理性诡辩。

是什么导致了这种行为?

心理学研究表明,病理性诡辩背后的原因复杂多端,主要包括:

低自尊与不安全感: 许多病理性诡辩者内心深处存在低自尊和不安全感。通过反驳他人,他们试图证明自己的价值,以获得某种心理上的满足。

认知偏差: 病理性诡辩者可能存在认知偏差,如确认偏误(Confirmation Bias),即他们倾向于寻找支持自己观点的证据,而忽略或反驳与自己观点不符的信息。

防御机制: 反驳和质疑可以被视为一种心理防御机制,用以抵御外界的批评和否定,保护自己的自尊心。

病理性诡辩在生活中的表现令人堪忧:

家庭关系:父母的夸奖总是被孩子反驳;

友谊:朋友之间的交流变得充满矛盾,互相伤害;

职场:同事之间无法有效沟通,团队合作受阻。

面对病理性诡辩者,我们该如何应对?

保持冷静: 不要与其争吵,尽量用平和的语气回应。

倾听与理解: 尝试理解他们反驳背后的动机,给予一定的关注和支持。

设置边界: 明确地表达你的感受和不满,避免针锋相对。

寻求专业帮助: 如果病理性诡辩行为非常严重,建议寻求心理咨询师的帮助。

警惕自己是否也陷入病理性诡辩的陷阱?

病理性诡辩的人也可能会对自己造成伤害。我们需要不断自我反省,确保自己不会陷入这种心理陷阱:

觉察自己的反应: 在与人交往时,注意自己是否有下意识反驳的倾向。

培养开放心态: 学会接受不同的观点,不要固执己见。

增进自尊与自信: 通过不断学习和成长,提高自己的能力和价值,增强自尊和自信。

真诚与自信才能赢得尊重: 生活不会说谎,短暂的优越和片刻的成就终将被时间验证,唯有真诚与自信才能长久地赢得他人的尊重和喜爱。

(𣁽省山寨整理汇编)