õĖŁÕøĮÕģ▒õ║¦ÕģÜŃĆīĶ¼øÕźĮõĖŁÕ£ŗµĢģõ║ŗŃĆŹńÜäķ”¢ÕēĄĶĆģ’╝īõĖŁÕģ▒ķ╗©ÕÅ▓µ¢ćķØ®ÕÅ▓ń╣×õĖŹķüÄÕÄ╗ńÜäõ║║ńē®ŃĆīÕ░ÅÕ░ÅĶĆüńÖŠÕ¦ōŃĆŹķÖ│õ╝»ķüöÕÉīÕ┐ŚŃĆé µōÜĶŁēÕ»”’╝Ü

’Į×ķÖ│µ¤ÅķüöĶó½ķŚ£µŖ╝Õ£©ń¦”Õ¤ÄńøŻńŹäõĖŹÕĀ¬Õ┐ŹÕÅŚĶ┐½Õ«│ÕÆīµŖśńŻ©’╝īÕŬµ£ēĶ欵łæµĢæĶ┤¢µ▒éńö¤’╝īµ£ēõĖƵ¼ĪÕƤµĢģķĆ▓ńēóµł┐ķĆöõĖŁķ½śÕæ╝’╝ÜŃĆīµłæÕ£©Õ╗ČÕ«ēµĢæķüĵ»øõĖ╗ÕĖŁ’╝īµłæµĢæķüĵ»øõĖ╗ÕĖŁ’╝īĶ½ŗµŖźÕæŖõĖ╗ÕĖŁ’╝īĶ½ŗµŖźÕæŖõĖŁÕż«..ŃĆéŃĆŹńŹäµ¢╣Õ░浣żõ║ŗõĖŖÕĀ▒’╝īÕŠīõŠåµ×£ńäČķÖ│Õ£©ńŹäõĖŁńÜäÕŠģķüćµ£ēµēƵö╣Õ¢äŃĆé

’Į×Õłæµ╗┐ķćŗµöŠÕŠīķÖ│õ╝»ķüöµÖÜÕ╣┤Õ£©ÕģÆÕŁÉńÜäõ║żĶ½ćõĖŁ’╝īµøŠńČōµä¤µģ©Õ£░Ķ¬¬ķüō’╝ÜŃĆīµēĆĶ¼éńÜäķØ®ÕæĮ’╝īńäĪķØ×Õ░▒µś»µÅøõĖƵŗöõ║║õĖŖÕÅ░ńĢȵ¼ŖĶĆīÕĘ▓ŃĆéŃĆŹ

’ĮׯüĮń£üÕ▒▒Õ»©

ķÖ│õ╝»ķüöń░Īõ╗ŗ’╝Ü

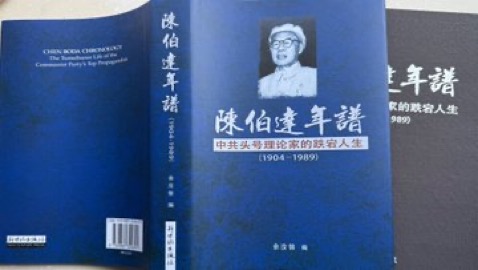

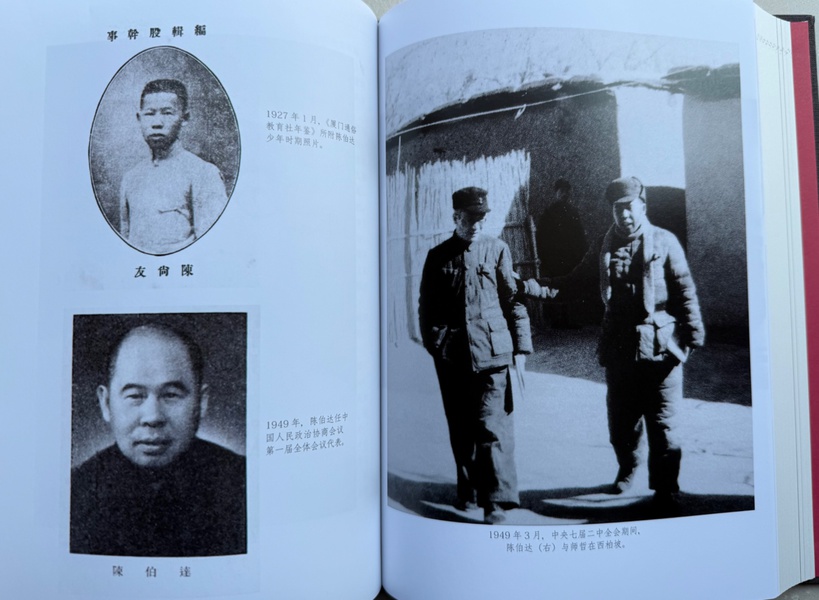

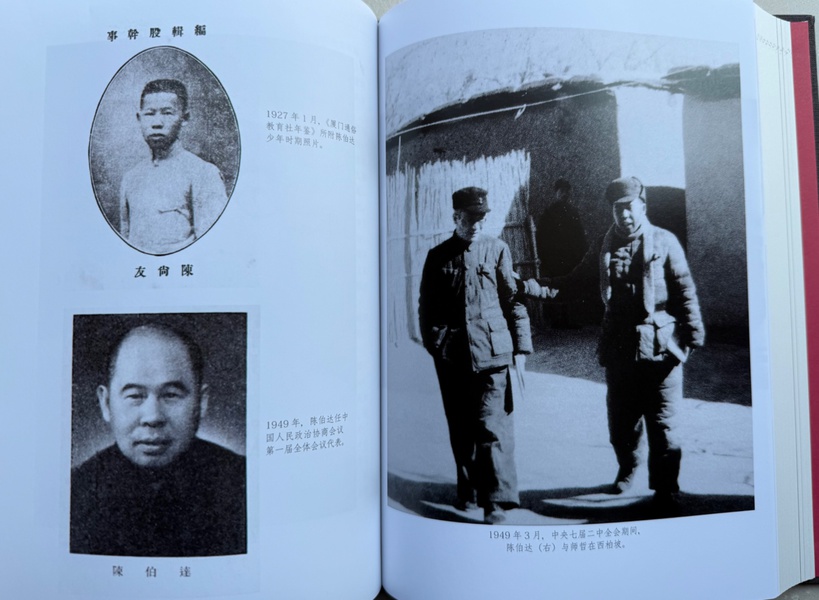

ķÖłõ╝»ĶŠŠ’╝ł1904Õ╣┤7µ£ł29µŚźŌĆö1989Õ╣┤9µ£ł20µŚź’╝ē’╝īÕĤÕÉŹķÖłÕ╗║ńøĖ’╝īÕŁŚÕ░ÜÕÅŗ’╝īń”ÅÕ╗║µ│ēÕĘ×µāĀÕ«ēõ║║’╝īõĖŁÕøĮÕģ▒õ║¦ÕģÜŃĆüõĖŁÕŹÄõ║║µ░æÕģ▒ÕÆīÕøĮµö┐µ▓╗õ║║ńē®ŃĆüńÉåĶ«║Õ«ČŃĆé

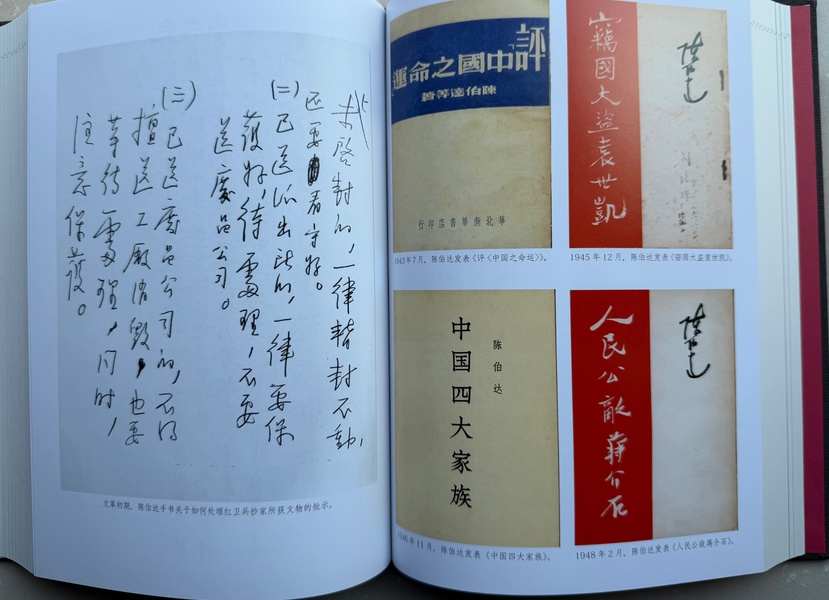

ķÖłõ╝»ĶŠŠµøŠµś»õĖŁÕģ▒õĖŁÕż«ķćŹĶ”üµ¢ćĶāå’╝īķĢ┐µ£¤µŗģõ╗╗ŃĆŖń║󵌌ŃĆŗµØéÕ┐ŚõĖ╗ń╝¢ŃĆüõĖŁÕģ▒õĖŁÕż«µö┐µ▓╗ńĀöń®ČÕ«żõĖ╗õ╗╗ŃĆüµö┐ÕŖĪķÖóµ¢ćÕī¢µĢÖĶé▓Õ¦öÕæśõ╝ÜÕē»õĖ╗õ╗╗ŃĆüõĖŁÕøĮń¦æÕŁ”ķÖóÕē»ķÖóķĢ┐’╝īÕÉÄµØźµŗģõ╗╗õĖŁÕ«Żķā©Õē»ķā©ķĢ┐ŃĆüÕøĮÕ«ČĶ«ĪÕ¦öÕē»õĖ╗õ╗╗ŃĆüõĖŁÕż«µ¢ćķØ®Õ░Åń╗äń╗äķĢ┐ŃĆüŌĆ£õ║öõĖĆÕģŁŌĆØÕ░Åń╗äń╗äķĢ┐’╝īÕ£©õĖŁÕģ▒Õģ½Õ▒ŖÕŹüõĖĆõĖŁÕģ©õ╝ÜõĖŖÕó×ķĆēõĖ║õĖŁÕģ▒õĖŁÕż«µö┐µ▓╗Õ▒ĆÕĖĖÕ¦ö’╝īµłÉõĖ║õ╗ģµ¼Īõ║ĵ»øµ│ĮõĖ£ŃĆüµ×ŚÕĮ¬ŃĆüÕ橵ü®µØźńÜäõĖŁÕģ▒ŌĆ£ń¼¼ÕøøÕÅĘõ║║ńē®ŌĆØ’╝īµś»õĖŁÕģ▒õ╣ØÕ▒Ŗµö┐µ▓╗Õ▒Ćõ║öõĮŹÕĖĖÕ¦öõ╣ŗõĖĆŃĆéÕ£©µ»øõ╝ŚÕżÜń¦śõ╣”ÕĮōõĖŁ’╝īķÖłõ╝»ĶŠŠµś»µŗģõ╗╗ń¦śõ╣”µŚČķŚ┤µ£ĆķĢ┐ńÜäõĖĆõĖ¬’╝īÕēŹÕÉÄÕģ▒ĶŠŠ31Õ╣┤ŃĆé1970Õ╣┤Õ£©õĖŁÕģ▒õ╣ØÕ▒Ŗõ║īõĖŁÕģ©õ╝ÜÕÉÄÕż▒ÕŖ┐Õ╣ČÕż▒ÕÄ╗õ║║Ķ║½Ķć¬ńö▒’╝ī1972Õ╣┤7µ£łķÖłõ╝»ĶŠŠĶó½µēōÕĆÆŃĆé1981Õ╣┤’╝īĶó½õĖŁÕøĮÕģ▒õ║¦ÕģÜÕłŚõĖ║ŌĆ£µ×ŚÕĮ¬ŃĆüµ▒¤ķØÆÕÅŹķØ®ÕæĮķøåÕøóŌĆØõĖ╗ńŖ»õ╣ŗõĖĆ’╝īĶó½ÕłżÕżäµ£ēµ£¤ÕŠÆÕłæ18Õ╣┤’╝īõ║Ä1988Õ╣┤Õłæµ╗ĪÕć║ńŗ▒ŃĆé

ķÖłõ╝»ĶŠŠµś»õĖŁÕģ▒ŌĆ£ńÉåĶ«║Õ«ČŌĆØŃĆüŌĆ£ń¼öµØåÕŁÉŌĆØ’╝īõ╗¢ĶæŚµ£ēŃĆŖõ║║µ░æÕģ¼µĢīĶÆŗõ╗ŗń¤│ŃĆŗŃĆŖõĖŁÕøĮÕøøÕż¦Õ«ČµŚÅŃĆŗŃĆŖĶ»äŃĆłõĖŁÕøĮõ╣ŗÕæĮĶ┐ÉŃĆēŃĆŗńŁēŃĆéõĖŁÕŹÄõ║║µ░æÕģ▒ÕÆīÕøĮµłÉń½ŗÕÉÄ’╝īĶæŚµ£ēŃĆŖĶ«║µ»øµ│ĮõĖ£µĆصā│ŃĆŗŃĆŖµ¢»Õż¦µ×ŚÕÆīõĖŁÕøĮķØ®ÕæĮŃĆŗ’╝īÕÅéõĖÄĶĄĘĶŹēŃĆŖÕģ▒ÕÉīń║▓ķóåŃĆŗŃĆŖõĖŁÕŹÄõ║║µ░æÕģ▒ÕÆīÕøĮÕ«¬µ│ĢŃĆŗŃĆŖÕģ│õ║ÄÕå£õĖÜÕÉłõĮ£Õī¢ńÜäÕå│Ķ««ŃĆŗŃĆüÕģ│õ║ÄńżŠõ╝ÜõĖ╗õ╣ēµĢÖĶé▓Ķ┐ÉÕŖ©ńÜäŃĆŖõ║īÕŹüõĖēµØĪŃĆŗŃĆüÕģ│õ║ĵ¢ćÕī¢Õż¦ķØ®ÕæĮńÜäŃĆŖÕŹüÕģŁµØĪŃĆŗńŁēŃĆé

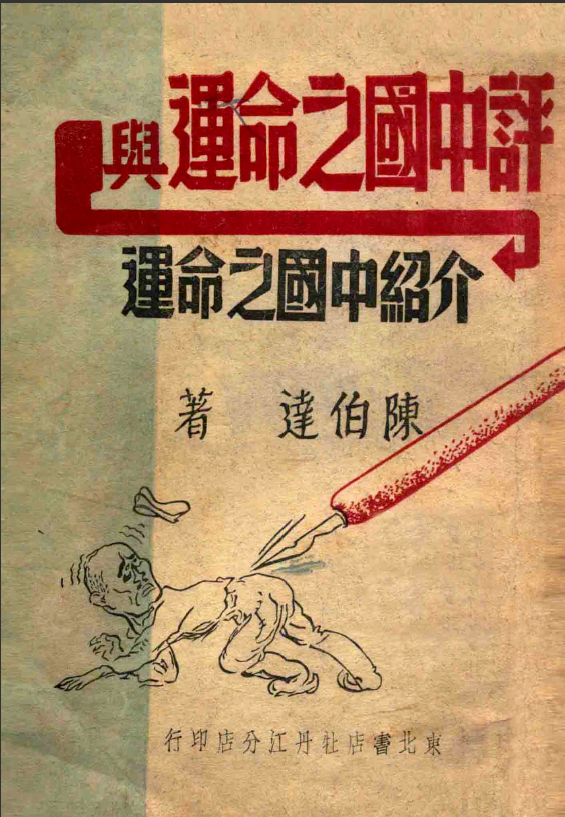

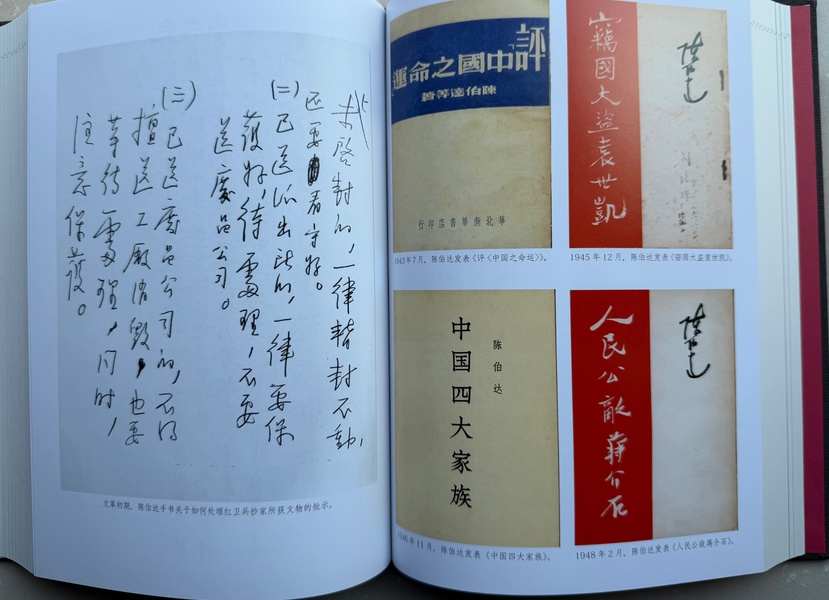

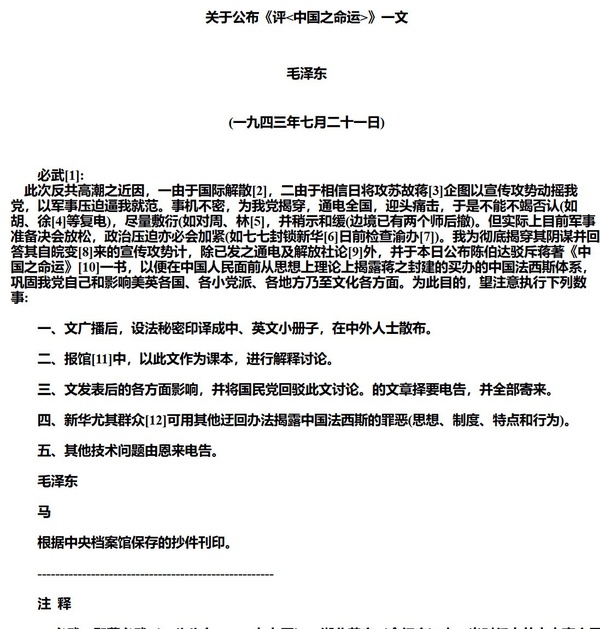

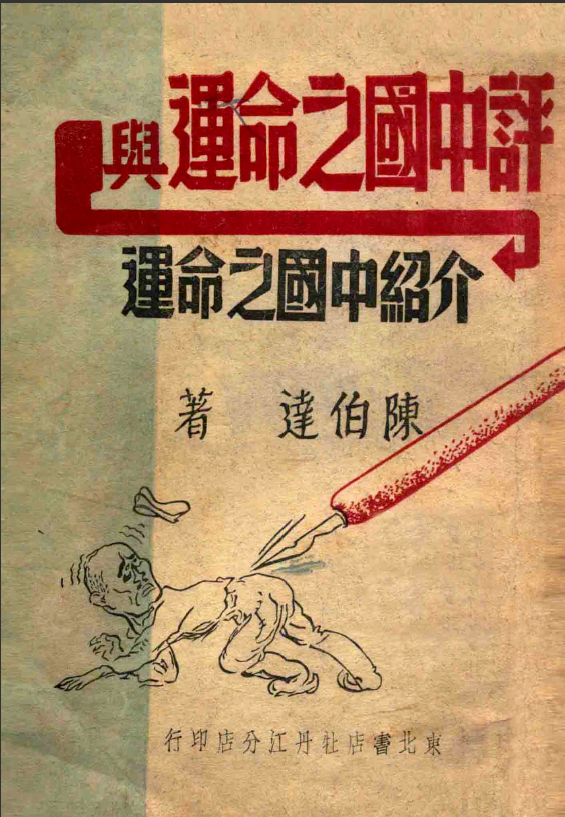

ķÖ│õ╝»ķüöµś»Ķ¼øŃĆīõĖŁÕ£ŗµĢģõ║ŗŃĆŹńÜäķĀéń┤Üķ½śµēŗŃĆéÕĤÕēĄĶ©▒ÕżÜńĢČõ╗ŻµĄüĶĪīĶ¦ĆÕ┐Ą’╝Üń½ŖÕ£ŗÕż¦ńø£ĶóüõĖ¢Õć▒ŃĆüõ║║µ░æÕģ¼µĢĄĶöŻõ╗ŗń¤│ŃĆüÕøøÕż¦Õ«ČµŚÅ’╝ø1943Õ╣┤ķÖ│µŖŖÕé│ńĄ▒õĖŁÕ£ŗĶłćµ░æÕ£ŗµŁĖń┤ŹµłÉŃĆīĶłŖõĖŁÕ£ŗŃĆŹ:ŃĆī µŚóńäČĶłŖõĖŁÕ£ŗõĖĆÕłćķāĮķ鯵£½ÕźĮ’╝īńé║õ╗Ćķ║╝µēōõĖŹķüÄÕż¢Õ£ŗõŠĄńĢźĶĆģÕæó’╝¤Ķ”üµĢæõĖŁÕ£ŗ’╝īÕ┐ģķĀłńÖ╝µÅ«µ░æµ¼Ŗ’╝īÕ┐ģķĀłµŖŖĶłŖõĖŁÕ£ŗķ揵¢░µö╣ķĆĀŃĆŹŃĆéÕ”éµŁżµēŹÕ╣╣’╝īõĖōµ│©õ║ÄõĖ║ÕģÜĶ«▓ÕźĮõĖŁÕøĮµĢģõ║ŗńÜäķ”¢ÕłøĶĆģ’╝īõĖ║ÕģÜńÜäńÉåĶ«║Õ¤║ńĪƵēÄÕ«×µēōķĆĀ’╝īõĖ”ÕüÜÕć║ķćŹÕż¦Ķ┤Īńī«õ╣ŗõ║║’╝īõĮåÕ£©ÕģÜÕåģÕĆŠµēĵ¢Śõ║ēõĖŁ’╝īõ╣¤õĖƵĀʵ▓”õĖ║ńē║ńē▓Õōü’╝īõĖ║ÕģÜńÜäÕ╗║Ķ«ŠõĖÄÕÅæÕ▒ĢĶó½ÕüÜÕ×½ĶäÜń¤│’╝īõĖ”Ķó½µ»øµŠżµØ▒Õ”éõĖóõĖĆÕØŚńĀ┤µŖ╣ÕĖāõĖƵĀĘõĖóÕ╝āŃĆé

µ»øµ│ĮõĖ£õĖ║õ╗Ćõ╣łÕ»╣µŖĢÕģźµ×ŚÕĮ¬ķśĄĶÉźńÜäķÖłõ╝»ĶŠŠµü©õ╣ŗÕģźķ¬©’╝īõĖŹµā£µ×äķÖĘĶĽķĪ╗µ£ēńÜäńĮ¬ÕÉŹ’╝īÕ£©Õ║ÉÕ▒▒õ╝ÜĶ««ÕÉÄõĖŗńŗĀµēŗµēōµłÉµ»öÕłśÕ░æÕźćńĮ¬ÕÉŹĶ┐śĶ”üÕżÜńÜäŌĆ£ÕøĮµ░æÕģÜÕÅŹÕģ▒ÕłåÕŁÉŃĆüµēśµ┤ŠŃĆüÕÅøÕŠÆŃĆüńē╣ÕŖĪŃĆüõ┐«µŁŻõĖ╗õ╣ēÕłåÕŁÉŌĆØŃĆéÕøĀõĖ║ķÖłõ╝»ĶŠŠńÜäÕŖĀÕģźµĀćÕ┐ŚńØƵ׌ÕĮ¬ńÜäÕåøõ║║ķøåÕøóÕ╝ĆÕ¦ŗµ£ēõ║åķćŹķćÅń║¦ńÜäµ¢ćĶ毒╝īõĖĆõĖ¬õĖ£Õ«½Õż¬ÕŁÉÕ║£ńÜäķøÅÕĮóõŠ┐ĶĘāńäȵ¼▓Õć║õ║å’╝īńĢČńäČ’╝īÕÉäõĮŹń£ŗÕ«śÕÅ»õ╗źµŖŖÕ«āńĢČõĮ£µ╝öńŠ®õŠåĶ¦ŻĶ«ĆķĆÖõĖƵ«Ą’╝īõĮåµś»õĖŹÕÅ»ÕÉ”Ķ¬Ź’╝īõĖŁÕ£ŗķ½śÕ▒żµö┐µ▓╗ńÜäķ¼źńłŁÕŠ×õŠåÕ░▒µś»ÕłĆÕģēĶĪĆÕĮ▒µÜŚĶŚÅÕćČķܬ’╝īķĆÖµś»Õ░üÕ╗║ńÄŗµ£ØµŁĘµ£ØµŁĘõ╗ŻķāĮÕ£©õĖŹµ¢ĘķćŹĶżćńÜäµ®ŗµ«Ą’╝īÕøøõ╣ØÕ╗║µö┐ÕŠī’╝īń┤ģĶē▓õĖŁÕ£ŗķ½śÕ▒żµö┐µ▓╗ķ¼źńłŁõ╣¤Ķä½õĖŹõ║åõ┐ŚŃĆé

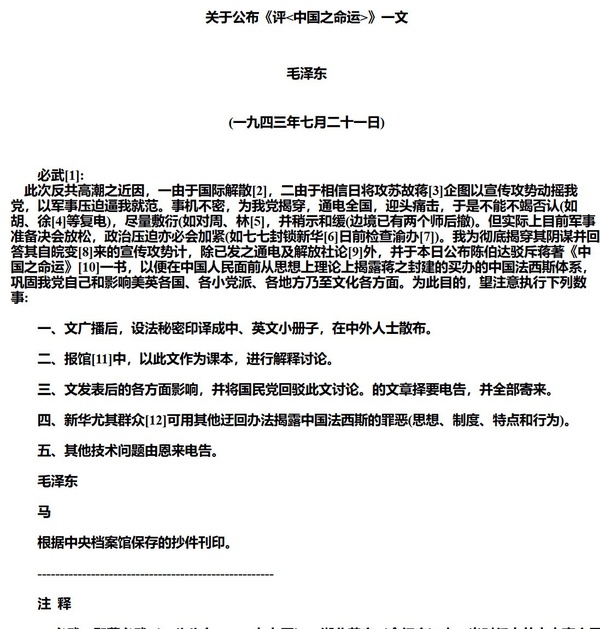

µ×ŚÕĮ¬’╝łÕĘ”’╝ēõĖÄķÖłõ╝»ĶŠŠ’╝łÕÅ│’╝ēÕ£©Õż®Õ«ēķŚ©Õ¤Äµź╝õĖŖŃĆé’╝łÕ£¢ńēć3’╝ē

µ×Śń½ŗµ×£Õ£©ń®║Ķ╗ŹńÜäÕ┤øĶĄĘ’╝īķĪ»ńäȵś»µ×ŚÕ«ČńŖ»õ║åÕż¦ķī»ŃĆéńäČĶĆī’╝īÕćŁõ╗Ćõ╣łµØźńĪ«ń½ŗµ▓Īµ£ēõ╗╗õĮĢõ╗ÄÕåøĶĄäÕÄåÕÆīµłśõ║ēń╗Åķ¬īńÜäµ×Śń½ŗµ×£ńÜäŌĆ£Õ║ʵø╝ÕŠĘŌĆØńÜäÕ£░õĮŹÕæó’╝¤Õ£©µ×ŚÕĮ¬ÕÆīÕÅČńŠżńÜäńø┤µÄźÕÅéõĖÄõĖŗ’╝īõĖĆń¦Źń╗Öõ╗¢õ╗¼ńÜäÕä┐ÕŁÉÕźŚõĖŖŌĆ£ĶČģÕż®µēŹŌĆØńÜäńź×Õ£ŻÕģēńÄ»ńÜäķĆĀńź×Ķ┐ÉÕŖ©õŠ┐Õ║öĶ┐ÉĶĆīńö¤õ║åŃĆé

1970Õ╣┤7µ£ł31µŚź’╝īµ×Śń½ŗµ×£Õ£©ń®║Õåøµ£║Õģ│õ║īń║¦ķā©õ╗źõĖŖńÜäķóåÕ»╝Õ╣▓ķā©õĖŁÕüÜõ║åõĖĆõĖ¬Õģ│õ║ÄÕŁ”õ╣Āµ»øõĖ╗ÕĖŁĶæŚõĮ£ńÜäĶ«▓ńö©µŖźÕæŖŃĆéÕåģÕ«╣ÕłåõĖ║ŌĆ£µö┐µ▓╗ÕÆīń╗ŵĄÄńÜäÕģ│ń│╗ŌĆØŃĆüŌĆ£õĖŁÕøĮõĖĆÕ«ÜĶ”üÕ╝║ńøøŌĆØŃĆüŌĆ£µ┤╗ÕŁ”µ┤╗ńö©µ»øµ│ĮõĖ£µĆصā│ŌĆØŃĆüŌĆ£ń®║ÕåøõĮ£µłśµ¢╣ķØóńÜäÕćĀõĖ¬ÕģĘõĮōķŚ«ķóśŌĆØÕÆīŌĆ£Ķ░āµ¤źńĀöń®ČÕÆīÕŁ”õ╣ĀõĖ╗ÕĖŁµĆصā│ńÜäµ¢╣µ│ĢŌĆØõ║öõĖ¬ķā©ÕłåŃĆéĶ┐ÖõĖƵŖźÕæŖµś»ŌĆ£Õ░ÅĶł░ķś¤ŌĆØńÜäń¦ĆµēŹõ╗¼ĶŖ▒õ║åÕćĀõĖ¬µ£łńÜ䵌ČķŚ┤ń▓ŠÕ┐āńé«ÕłČńÜä’╝īµ£ēõĖŹÕ░æÕåģÕ«╣µø┤µś»ńø┤µÄźµŖäĶć¬õ╗źÕŠĆń®║ÕåøÕåøõ║ŗõĖōÕ«ČµłśńĢźńĀöń®ČńÜäµ£║ջ嵢ćõ╗Č’╝īÕ”éŃĆłń®║ÕåøÕ£©µ£¬µØźÕÅŖÕÅŹõŠĄńĢźõĖŁńÜäõĮ┐ńö©ķŚ«ķóśŃĆēŃĆéĶ┐ÖµĀĘ’╝īÕ£©µ×üń½»ķŚŁÕĪ×ńÜäµ¢ćķØ®õĖŁĶć¬ńäČń╗Öõ║║ĶĆ│ńø«õĖƵ¢░õ╣ŗµä¤ŃĆé

õ║ĵś»’╝īÕÉ┤µ│ĢÕ«¬ÕÆīńÄŗķŻ×ŃĆüÕæ©Õ«ćķ®░ŃĆüńÄŗń╗┤ÕøĮńŁēŌĆ£Õ░ÅĶł░ķś¤ŌĆصłÉÕæśõ╗¼ń½ŗÕł╗ńøĖµ£║ÕÅæÕŖ©õ║åÕŻ░ÕŖ┐µĄ®Õż¦ńÜäķĆĀńź×Ķ┐ÉÕŖ©’╝īµ×Śń½ŗµ×£Ķó½ÕÉ╣µŹ¦õĖ║ŌĆ£Õż®µēŹŃĆüÕģ©µēŹŃĆüÕģ©Õ▒Ćõ╣ŗµēŹ’╝īµÖ║µģ¦ĶČģĶ┐ćõ║åÕ╣┤ķŠä’╝īµś»µöŠõ║åõĖĆķóŚµö┐µ▓╗ÕŹ½µś¤ŌĆØ’╝īŌĆ£ń½ŗµ×£ÕÉīÕ┐ŚńÜäĶ«▓ńö©µŖźÕæŖµś»Õ«Øõ╣”’╝īµś»ĶĘ»ń║┐ń»ćŃĆüńü»ÕĪöń»ćŃĆüµ¢╣ÕÉæń»ćŃĆüµłśµ¢Śń»ćŃĆüĶé▓õ║║ń»ć’╝īń½ÖÕł░õ║åµŚČõ╗ŻńÜäķĪČÕ│░’╝üń½ŗµ×£ÕÉīÕ┐Śµś»ķØ×ÕćĪńÜäÕż®µēŹŃĆüĶČģÕż®µēŹ’╝īµś»µĀŗµóüõ╣ŗµēŹŃĆüÕģ©ÕøĮõ╣ŗµēŹŃĆüõĖ¢ńĢīõ╣ŗµēŹ’╝øµś»µØ░Õć║ńÜäµö┐µ▓╗Õ«ČŃĆüõ╝śń¦ĆńÜäÕåøõ║ŗÕ«ČŃĆüÕŹōĶČŖńÜäµĆصā│Õ«ČŃĆüÕż®µēŹńÜäńÉåĶ«║Õ«ČŃĆüÕć║Ķē▓ńÜäń¦æÕŁ”Õ«Č’╝øõ╗¢ńÜäÕż®µēŹÕłÜÕłÜÕż¢ķ£▓’╝īĶ┐ćÕÄ╗õ╣”õĖŖµ£ēńź×ń½źŃĆüµēŹÕŁÉŃĆüÕ£Żõ║║’╝īńÄ░Õ£©Ķ┐Öń¦Źõ║║Õ░▒ń½ÖÕ£©µłæõ╗¼ÕēŹķØó’╝øµ×Śń½ŗµ×£µś»õĖ¢ńĢīķóåĶó¢’╝īÕ░åµØźõĖ¢ńĢīķØ®ÕæĮµ£ēõ║║ķóåŃĆéŌĆØĶ┐ÖķćīµēƵīćńÜäŌĆ£Ķ«▓ńö©µŖźÕæŖŌĆØ’╝īÕĮōńäȵś»µīćµ×Śń½ŗµ×£Õ£©ń®║Õåøµ£║Õģ│õ║īń║¦ķā©õ╗źõĖŖńÜäķóåÕ»╝Õ╣▓ķā©õ╝ÜõĖŖµēĆÕüÜńÜäķéŻõĖ¬Õģ│õ║ÄÕŁ”õ╣Āµ»øõĖ╗ÕĖŁĶæŚõĮ£ńÜäĶ«▓ńö©µŖźÕæŖŃĆéõĮåµś»’╝īµ×Śń½ŗµ×£Õ╣ȵ▓Īµ£ēÕ░▒µŁżµŁóµŁź’╝īõ╗¢ÕÅłÕ£©ń®║Õåøõ║öÕŹāõĮÖõ║║Ķ¦äµ©ĪńÜäŌĆ£õĖēõ╗Żõ╝ÜŌĆØõĖŖÕüܵŖźÕæŖ’╝īń╗¦ĶĆīÕ▒éÕ▒éµÆŁµöŠÕĮĢķ¤│’╝īÕć║ńēłÕ╣│ĶŻģµ£¼ŃĆüń▓ŠĶŻģµ£¼ŃĆüńā½ķćæµ£¼ŃĆüĶó¢ńÅŹµ£¼ńŁēÕżÜń¦Źńēłµ£¼’╝īÕģ▒714,265Õåī’╝īķŻÄÕż┤õĖƵŚČń┤¦ķĆ╝ŃĆŖµ»øõĖ╗ÕĖŁĶ»ŁÕĮĢŃĆŗŃĆé

ÕÅ»ĶāĮµś»ÕøĀõĖ║µ£øÕŁÉµłÉķŠÖõ╣ŗÕ┐āĶ┐ćõ║ÄµĆźÕłć’╝īµ×ŚÕĮ¬ń½¤ńäȵ»½µŚĀķĪŠÕ┐īÕ£░ńø┤µÄźÕÅéõĖÄõ║åÕ»╣µ×Śń½ŗµ×£ńÜäķĆĀńź×Ķ┐ÉÕŖ©ŃĆéÕ╣│µŚČµ»ÅÕż®ÕŬÕɼń¦śõ╣”Ķ«▓µ¢ćõ╗ČÕøøÕŹüÕłåķƤńÜäµ×ŚÕĮ¬’╝īń½¤ńäČÕć║õ╣ĵäÅÕż¢Õ£░Õɼիīõ║åÕźĮÕćĀõĖ¬Õ░ŵŚČńÜäµ×Śń½ŗµ×£µŖźÕæŖńÜäÕĮĢķ¤│’╝īń¦░ĶĄ×Ķ»┤’╝ÜŌĆ£õĖŹõ╗ģµĆصā│Õāŵłæ’╝īĶ┐×Ķ»ŁĶ©Ćõ╣¤ÕāŵłæŌĆØŃĆé1970Õ╣┤6µ£ł’╝īń®║ÕøøÕåøµö┐Õ¦öńÄŗń╗┤ÕøĮµØźõ║¼’╝īµ×ŚÕĮ¬µÄźĶ¦üõ║åõ╗¢ŃĆéńÄŗÕĮōńØƵ׌ÕĮ¬ńÜäķØóÕÉ╣µŹ¦µ×Śń½ŗµ×£µś»Õż®µēŹŃĆéµ×ŚÕĮ¬ÕɼÕÉÄÕōłÕōłÕż¦ń¼æŃĆéńÄŗĶĄ░ÕÉĵ׌ÕĮ¬Õ»╣µ×Śń½ŗµ×£Ķ»┤’╝ÜŌĆ£µłæĶ»┤õĮĀµś»Õż®µēŹÕśøŃĆéńÄŗń╗┤ÕøĮķāĮĶ»┤õĮĀµś»Õż®µēŹ’╝īńÄŗń╗┤ÕøĮõ╣¤õĖŹń«ĆÕŹĢŃĆéŌĆØ

µ×ŚÕĮ¬Ķ┐śĶ║½õĮōÕŖøĶĪīÕ£░õĖ║Õä┐ÕŁÉķĆĀÕŖ┐ŃĆéÕ”éµ×Śń½ŗµ×£µŖōńÜäÕćĀõĖ¬ń¦æńĀöķĪ╣ńø«Õ£©ÕīŚõ║¼ÕŹŚĶŗ浤ÉÕøĮķś▓ÕĘźÕÄé’╝īµĘ▒Õ▒ģń«ĆÕć║ŃĆüµĆĢķŻÄµĆĢÕģēµĆĢµ░┤ńÜäµ×ŚÕĮ¬µ¼ŻńäČÕēŹÕŠĆĶ¦åÕ»¤ŃĆéÕ╝Ģõ║║ń×®ńø«ńÜ䵜»’╝ÜĶ¦åÕ»¤õĖŁµ×ŚÕĮ¬ÕÅ│ĶŠ╣µś»µĆ╗ÕÅéĶ░ŗķĢ┐ķ╗äµ░ĖĶā£’╝īÕĘ”ĶŠ╣ń½¤ńäČÕ░▒µś»õ┐©ńäČõĖĆÕē»ŌĆ£Õ░æÕĖģŌĆص×ČÕŖ┐ńÜäµ×Śń½ŗµ×£’╝ü

1969Õ╣┤3µ£ł’╝īÕ£©µ×ŚÕĮ¬õĖŗÕå│Õ┐āÕłČķĆĀµēĆĶ░ōńÜäŌĆ£µØ©õĮÖÕéģõ║ŗõ╗ČŌĆØ’╝īµēōÕĆÆÕĮōµŚČńÜäõ╗ŻµĆ╗ÕÅéĶ░ŗķĢ┐µØ©µłÉµŁ”µŚČ’╝īÕ»╝ńü½ń║┐Õ░▒µś»µØ©Õ£©õĖŹń╗ŵäÅõ╣ŗķŚ┤ÕŠŚńĮ¬õ║åµ×Śń½ŗµ×£ÕÆīõ╗¢ńÜäÕ░ÅķøåÕøóµłÉÕæśŃĆéÕĮōµŚČ’╝īµØ©µłÉµŁ”µöČÕł░õĖĆÕ░üµÅŁÕÅæµ×Śń½ŗµ×£ńÜäŌĆ£Ķ░āńĀöÕ░Åń╗äŌĆصłÉÕæśńÄ®Õ╝äÕź│µĆ¦’╝īµŖŖõ║¼Ķź┐Õ«Šķ”åÕź│µ£ŹÕŖĪÕæśĶéÜÕŁÉµÉ×Õż¦ńÜäÕī┐ÕÉŹõ┐Ī’╝īõŠ┐ĶĮ¼ń╗ֵ׌ÕĮ¬Õ╗║Ķ««Ķ░āµ¤źŃĆéµ£¼µØźÕ”éµ×£µ×ŚÕĮ¬õĖŹńÉåńؼ’╝īõ║ŗµāģõ╣¤Õ░▒ĶĄ░õĖĆõĖ¬Õ«śÕāÜÕĮóÕ╝ÅĶ┐ćÕÄ╗õ║åŃĆéõĖŹµ¢ÖĶ┐ÖĶó½µ×ŚÕĮ¬ń£ŗµłÉµś»Õ»╣õ╗¢ńÜäŌĆ£µÄźńÅŁõ║║ŌĆØµ×Śń½ŗµ×£ńÜäµ×üÕż¦ńÜäµīæĶĪģŃĆéµ×ŚÕĮ¬ń½¤µŖŖõ┐ĪĶĮ¼ń╗ÖĶó½ÕæŖńÜäÕ»╣Ķ▒ĪŃĆéń╗ÅÕæ©Õ«ćķ®░ńŁēõ║║µ¤źÕ»╣ń¼öĶ┐╣’╝īĶ«żõĖ║Õī┐ÕÉŹõ┐Īµś»ń®║Õåøµö┐Õ¦öõĮÖń½ŗķćæńÜäń¦śõ╣”ÕŹĢõĖ¢ÕģģµēĆõĖ║ŃĆéõ║ĵś»Õ╝ĆÕ¦ŗõ║åµŖźÕżŹĶĪīÕŖ©ŃĆéõ╗¢õ╗¼µŖōõĮÅÕ£©ń®║ÕåøÕĘźõĮ£ńÜäµØ©µłÉµŁ”ńÜäÕż¦Õź│Õä┐µØ©µ»ģÕÆīÕŹĢõĖ¢ÕģģÕÅ»ĶāĮµ£ēŌĆ£µÜ¦µś¦Õģ│ń│╗ŌĆØõĖ║ÕƤÕÅŻ’╝īÕģ│µŖ╝õ║åÕŹĢõĖ¢ÕģģÕÆīõ╗¢ńÜäÕ”╗ÕŁÉĶ┐øĶĪīķĆ╝õŠøŃĆé

1968Õ╣┤3µ£ł23µŚźµÖÜ’╝īµØ©µłÉµŁ”Ķó½µŖ╝ķĆüÕł░õ║║µ░æÕż¦õ╝ÜÕĀéń”ÅÕ╗║ÕÄģ’╝īµ×ŚÕĮ¬ÕĮōķØóÕ«ŻĶ»╗õ║åõ╗¢ńÜäõĖēÕż¦ńĮ¬ńŖČ’╝īń¼¼õĖēµØĪõŠ┐µś»’╝ÜŌĆ£µØ©µłÉµŁ”µŖŖńÄŗķŻ×ŃĆüÕæ©Õ«ćķ®░ŃĆüõ║ĵ¢░ķćĵēōµłÉÕÅŹķØ®ÕæĮŃĆéµØ©µłÉµŁ”õĮĀõĖŹÕĮōõ╗ŻµĆ╗ķĢ┐õ║å’╝īķ╗äµ░ĖĶā£ÕĮōµĆ╗ķĢ┐ŃĆéŌĆØńö▒µŁżÕÅ»Ķ¦ü’╝īµ×ŚÕĮ¬Õå│õĖŹÕģüĶ«ĖÕåøÕåģµ£ēõ╗╗õĮĢÕ»╣µ×Śń½ŗµ×£ńÜäÕ£░õĮŹµ£ēÕ©üĶāüńÜäĶĪīõĖ║’╝īÕō¬µĆĢµś»õĖŹń╗ŵäÅńÜäõĖŹµĢ¼õ╣¤Ķó½Ķ¦åõĖ║õĖĆń¦ŹµīæµłśŃĆéÕÅ»õ╗źµā│Ķ▒Ī’╝īÕŬĶ”üĶ┐śµ£ēÕćĀÕ╣┤ńÜäÕÅæÕ▒Ģ’╝īµ×Śń½ŗµ×£Õ░▒õĖŹõ╗ģõ╝ܵś»ń®║ÕåøńÜäŌĆ£Õż¬õĖŖńÜćŌĆØ’╝īµüɵĆĢÕŠłÕ┐½õ╝ܵłÉõĖ║Õģ©ÕåøńÜäŌĆ£Õ░æÕĖģŌĆØõ║åŃĆéńö▒µŁż’╝īõ╣¤Õ░▒õĖŹķÜŠńÉåĶ¦ŻõĖ║õ╗Ćõ╣łµ×ŚÕĮ¬ÕÆīÕÅČńŠżĶ”üĶ┐ØÕÅŹõĖŁÕż«ń║¬ÕŠŗ’╝īĶ«®µ×Śń½ŗµ×£ÕåÆÕģģµ×ŚÕŖ×ÕĘźõĮ£õ║║ÕæśõĖŖÕ║ÉÕ▒▒ÕÅéÕŖĀõ╣ØÕ▒Ŗõ║īõĖŁÕģ©õ╝ÜõĖŖÕ»╣Õ╝ĀµśźµĪźńÜäÕÅæķÜŠŃĆéÕøĀõĖ║Õ£©õ╗¢õ╗¼ńÜäµĮ£µäÅĶ»åķćī’╝īĶ┐ÖµüɵĆĢõĖŹõ╗ģµś»Õ»╣µ×ŚÕĮ¬ńÜäŌĆ£µÄźńÅŁõ║║ŌĆØõ┐ØÕŹ½µłś’╝īõ╣¤µś»Õ»╣µ×Śń½ŗµ×£ńÜäŌĆ£µÄźńÅŁõ║║ŌĆØńÜäŌĆ£µÄźńÅŁõ║║ŌĆØÕ£░õĮŹńÜäõ┐ØÕŹ½µłśŃĆé

µ£ēõ║║Ķ»┤µüŗńł▒õĖŁńÜäÕź│õ║║µś»µ£ĆµäÜĶĀóńÜä’╝īÕģČÕ«×µØāÕŖøÕ£║õĖŁńÜäńöĘõ║║’╝īµäÜĶĀóńÜäń©ŗÕ║”õ╣¤ń╗ØÕ»╣õĖŹµāČÕżÜĶ«®ŃĆéµ×ŚÕĮ¬ÕÆīÕÅČńŠżÕ»╣µ×Śń½ŗµ×£ńÜäń¦Źń¦ŹĶ┐ćÕłåńÜäń║ĄÕ«╣ŃĆüńø┤µÄźµÄłµØāõ╗źÕÅŖÕÅéõĖÄķĆĀńź×ńŁēĶĪīõĖ║’╝īõĖŹõ╗ģµśÄµśŠĶ¦”ńŖ»õ║åõĖŁÕøĮÕÄåõ╗ŻńÜćÕż¬ÕŁÉµö┐µ▓╗õĖŁńÜćµØāÕÆīÕé©ÕÉøÕģ│ń│╗ńÜäÕż¦Õ┐ī’╝īÕ░▒õĖŁÕģ▒µēĆĶ░ōńÜäŌĆ£ÕģÜń║¬ÕøĮµ│ĢŌĆØĶĆīĶ©Ć’╝īõ╣¤ń╗ØÕ»╣µś»Õż¦ķĆåõĖŹķüōńÜäŃĆé

õĖŁÕøĮÕ░üÕ╗║ńÜćµØāõĖŁńÜäÕøĮÕ«Čµ£Ćķ½śµØāÕŖøńÜäõ║żµÄź’╝īķØ×µÜ┤ÕŖøńÜäõĖ╗Ķ”üµ£ēõĖ¢ĶóŁÕÆīń”ģĶ«®õĖżń¦Ź’╝īÕģČõĖŁõ╗źõĖ¢ĶóŁÕłČõĖ║ÕģČõĖ╗µĄüńÜäŃĆüĶŠāõĖ║Õ╣│ń©│ńÜäÕĮóÕ╝ÅŃĆéµ»øµ│ĮõĖ£Õ╣ȵ▓Īµ£ēÕÅ»ń╗¦µē┐õ╗¢µØāõĮŹńÜäÕä┐ÕŁÉŃĆéõ╗¢ńÜäõĖżõĖ¬Õä┐ÕŁÉ’╝ÜõĖĆõĖ¬µŁ╗õ║ĵ£Øķ▓£µłśõ║ē’╝łµ»øÕ▓ĖĶŗ▒’╝ē’╝īõĖĆõĖ¬µś»ń▓Šńź×ńŚģµéŻĶĆģ’╝łµ»øÕ▓ĖķØÆ’╝ēŃĆéĶ┐ÖµĀĘ’╝īÕ░üÕ╗║õĖōÕłČńÜäÕøĮÕ«Čµ£Ćķ½śµØāÕŖøńÜäõ╝Āµē┐õŠ┐Õż▒ÕÄ╗õ║åõĖĆń¦ŹĶŠāõĖ║Õ╣│ń©│ńÜä’╝łÕĮōńäČõĖŹµś»ÕźĮńÜä’╝ēÕĮóÕ╝ÅŃĆéÕÅ”Õż¢’╝īµŚĀĶ«║µ»øÕåģÕ┐āµĘ▒Õżäµś»ÕÉ”µä┐µäÅÕÆīńöśÕ┐ā’╝īõ╗¢µēŗõĖŁńÜäÕøĮÕ«Čµ£Ćķ½śµØāÕŖøķāĮÕŬĶāĮķĆÜĶ┐ćŌĆ£ń”ģĶ«®ŌĆØńÜäÕĮóÕ╝Åõ╝Āµē┐ń╗Öõ╗¢Õ«ČµŚÅõ╗źÕż¢ńÜäõ║║ŃĆéĶĆīÕ£©ķś┤ÕĘ«ķś│ķöÖõ╣ŗõĖŁ’╝īĶ┐ÖÕŹ┤õĮ┐µ»øÕŹĀķóåõ║åµēĆĶ░ōńÜäŌĆ£õ╗╗õ║║Õö»Ķ┤żŌĆØĶĆīõĖŹµś»ŌĆ£õ╗╗õ║║Õö»õ║▓ŌĆØńÜäķüōÕŠĘÕłČķ½śńé╣ŃĆé

µ»øµ│ĮõĖ£µŚČõ╗ŻńÜäµ£Ćķ½śµØāÕŖøńÜäõ╝Āµē┐ÕģČÕ«×µś»õĖĆń¦Źõ╗źń”ģĶ«®õĖ║Õż¢ÕĮóŃĆüõ╗źÕ░üÕ╗║õĖ¢ĶóŁńŗ¼µ£ēńÜäń½ŗÕé©õĖ║Õ«×Ķ┤©ńÜäĶ┐ćń©ŗŃĆéÕ£©Ķ┐ÖõĖĆĶ┐ćń©ŗķćī’╝īµ£Ćķ½śķóåĶó¢µŗźµ£ēĶČģÕć║õĖ¢ĶóŁÕłČõĖŁńÜćÕĖصēƵ£ēńÜäÕćŁõĖ¬õ║║Õ¢£ÕźĮµØźń½ŗÕ驵ł¢ńĮóķ╗£ńÜäń╗ØÕ»╣µØāÕŖøŃĆéÕÆīõĖĆĶł¼ńÜäÕ░üÕ╗║ńÜćµØāõĖŹÕÉī’╝īĶ┐ÖõĖĆĶČģÕĖĖńÜäµØāÕŖøÕĖĖÕĖĖÕ£©ŌĆ£õ┐ØĶ»üµŚĀõ║¦ķśČń║¦ķØ®ÕæĮõ║ŗõĖÜÕŹāń¦ŗõĖćõ╗ŻõĖŹÕÅśĶē▓ŌĆØńÜ䵌ŚÕÅĘõĖŗ’╝īõĖŹõĮåÕå│Õ«ÜÕ»╣ń¼¼õĖĆõ╗ŻÕé©ÕÉøńÜäµŖēµŗ®’╝īĶ┐śµČēńīÄÕ»╣ń¼¼õ║īõ╗ŻµÄźńÅŁõ║║ńÜäÕ╗║Ķ©ĆÕÆīķÜöõ╗ŻµīćÕ«ÜŃĆéĶĆīµ×ŚÕĮ¬õĮ£õĖ║µÄźńÅŁõ║║’╝īÕ£©Ķć¬ÕĘ▒Ķ┐śĶ┐£µ▓Īµ£ēńÖ╗õĖŖÕż¦Õ«Ø’╝īÕÅłµśÄń¤źµ»øõĖŁµäÅńÜäń¼¼õ║īõ╗ŻµÄźńÅŁõ║║µś»Õ╝ĀµśźµĪźńÜäµāģÕåĄõĖŗ’╝īÕüÜÕć║õ║åń¦Źń¦ŹĶ”üµŖŖĶć¬ÕĘ▒õĖƵŚ”ńÖ╗Õ¤║ÕÉÄńÜäÕøĮÕ«Čµ£Ćķ½śµØāÕŖøĶ«®Õä┐ÕŁÉõĖ¢ĶóŁńÜäµ×ČÕŖ┐’╝īÕ«×Õ£©µś»õĖĆń│╗ÕłŚńÜäµśÅµŗøŃĆéÕøĀõĖ║Ķ┐ÖõĖŹõ╗ģµŖŖõ╗¢Ķć¬ÕĘ▒’╝łÕé©ÕÉø’╝ēµöŠÕ£©µ»øµ│ĮõĖ£’╝łµ£Ćķ½śńÜćµØā’╝ēńÜäÕģ¼Õ╝ĆÕ»╣µŖŚńÜäÕ»╣ń½ŗķØó’╝īĶĆīõĖöĶ┐śĶ┐ØÕÅŹõ║åõĖŁÕģ▒µēĆĶ░ōńÜäŌĆ£õ╗╗õ║║Õö»Ķ┤żŌĆØńÜäµö┐ńŁ¢ÕÆīĶĘ»ń║┐ŃĆéµø┤õĮĢÕåĄ’╝īĶ┐ÖĶ┐śÕÅ»ĶāĮÕż¦Õż¦Ķ¦”ńŖ»õ║åµ▓Īµ£ēÕä┐ÕŁÉµÄźńÅŁńÜäµ»øµ│ĮõĖ£ńÜäÕåģÕ┐āµĘ▒ÕżäńÜäń”üÕ┐īŃĆé

Õ£©õĖŁÕøĮõ╝Āń╗¤ńÜäńÜćÕż¬ÕŁÉµö┐µ▓╗õĖŁ’╝īńÜćÕĖØõĖĆĶł¼ÕģüĶ«ĖÕé©ÕÉøÕÉłµ│ĢÕ£░Õ╝ĆĶĪÖÕ╗║Õ║£’╝īÕ╗║ń½ŗõĖ£Õ«½ńÜäµ¢ćĶ毵Ł”Õ░åńÅŁÕŁÉ’╝īÕŹ│ÕćåÕżćķÜŵŚČµÄźńÅŁńÜäń¼¼õ║īµØāÕŖøõĖŁÕ┐āŃĆéÕÉīµŚČ’╝īÕ░üÕ╗║ńÄŗµ£ØõĖŁńÜäõĖ£Õ«½Õż¬ÕŁÉõĖĆĶł¼Ķ┐śµ£ēĶć¬ÕĘ▒ńÜäń¦üõ║║µŁ”ĶŻģŃĆéõĮåµś»’╝īµ»øµ│ĮõĖ£ÕÅæÕŖ©µ¢ćķØ®ńÜäńø«ńÜäõ╣ŗõĖĆ’╝īÕ░▒µś»ÕÅŹÕ»╣ÕłśÕ░æÕźćńÜäń¼¼õ║īµØāÕŖøõĖŁÕ┐āŃĆéõ╗¢ÕĮōńäČõ╣¤õĖŹõ╝ÜÕÉīµäÅµ×ŚÕĮ¬Õ£©õ╗¢ń£╝ńÜ«õĖŗÕ╗║ń½ŗĶć¬ÕĘ▒ńÜäµ¢ćĶ毵Ł”Õ░åńÅŁÕŁÉŃĆéõĮ£Õ”鵜»Ķ¦é’╝īµłæõ╗¼õŠ┐õĖŹķÜŠńÉåĶ¦Żµ»øµ│ĮõĖ£õĖ║õ╗Ćõ╣łÕ»╣µŖĢÕģźµ×ŚÕĮ¬ķśĄĶÉźńÜäķÖłõ╝»ĶŠŠµü©õ╣ŗÕģźķ¬©’╝īõĖŹµā£µ×äķÖĘĶĽķĪ╗µ£ēńÜäńĮ¬ÕÉŹ’╝īÕ£©Õ║ÉÕ▒▒õ╝ÜĶ««ÕÉÄõĖŗńŗĀµēŗµēōµłÉµ»öÕłśÕ░æÕźćńĮ¬ÕÉŹĶ┐śĶ”üÕżÜńÜäŌĆ£ÕøĮµ░æÕģÜÕÅŹÕģ▒ÕłåÕŁÉŃĆüµēśµ┤ŠŃĆüÕÅøÕŠÆŃĆüńē╣ÕŖĪŃĆüõ┐«µŁŻõĖ╗õ╣ēÕłåÕŁÉŌĆØŃĆéÕøĀõĖ║ķÖłõ╝»ĶŠŠńÜäÕŖĀÕģźµĀćÕ┐ŚńØƵ׌ÕĮ¬ńÜäÕåøõ║║ķøåÕøóÕ╝ĆÕ¦ŗµ£ēõ║åķćŹķćÅń║¦ńÜäµ¢ćĶ毒╝īõĖĆõĖ¬õĖ£Õ«½Õż¬ÕŁÉÕ║£ńÜäķøÅÕĮóõŠ┐ĶĘāńäȵ¼▓Õć║õ║åŃĆé

µ×ŚÕĮ¬Ķć¬ÕĘ▒µŚĀµ│ĢÕ╗║ń½ŗĶ┐Öń¼¼õ║īµØāÕŖøõĖŁÕ┐ā’╝īÕŹ┤ń║ĄÕ«╣ÕÆīÕĖ«ÕŖ®µ×Śń½ŗµ×£Õ╗║ń½ŗĶ┐ÖµĀĘõĖĆõĖ¬µĮ£Õ£©ńÜäõĖŁÕ┐āŃĆ鵌ĀĶ«║µś»µ×Śń½ŗµ×£Ķ║½ĶŠ╣ńÜäŌĆ£Ķ░āńĀöÕ░Åń╗äŌĆØĶ┐śµś»ÕÉÄµØźµē®Õ▒ĢĶĆīµłÉńÜäŌĆ£ĶüöÕÉłĶł░ķś¤ŌĆØ’╝øµŖæµł¢µ×Śń½ŗµ×£Õ£©ÕÉäÕ£░Õ╗║ń½ŗŌĆ£õĖŖµĄĘÕ░Åń╗äŌĆØŃĆüń®║ÕøøÕåøńÜäŌĆ£µĢÖÕ»╝ķś¤ŌĆØÕÆīÕ╣┐ÕĘ×ńÜäŌĆ£µłśµ¢ŚÕ░ÅÕłåķś¤ŌĆØńŁēńŁē’╝īķāĮµŚĀõĖĆõĖŹµś»ń┤¦ń┤¦Õø┤ń╗ĢńØĆĶ┐ÖõĮŹµ×ŚŌĆ£Õ░æÕĖģŌĆØńÜäÕĘ”ĶćéÕÅ│ĶåĆÕÆīń¦üõ║║µŁ”ĶŻģŃĆéĶ┐Öķćīµ×Śń½ŗµ×£ÕÅłĶ¦”ńŖ»õ║åµ»øµ│ĮõĖ£ńÜäÕÅłõĖĆõĖ¬µø┤Õż¦ńÜäń”üÕ┐īŌĆöŌĆöµ¤ōµīćÕåøķś¤ŃĆüÕ╗║ń½ŗŌĆ£ÕåøõĖŁõ╣ŗÕåøŌĆØńÜäń¦śÕ»åń╗äń╗ćŃĆé

µ»øµ│ĮõĖ£õĖ║ń┤¦ń┤¦µŖōõĮÅÕ»╣Õåøķś¤ńÜäµÄ¦ÕłČ’╝īµ¢ćķØ®õĖŁĶ┐×Ķ░āÕŖ©õĖĆõĖ¬µÄÆńÜäÕģĄÕŖø’╝īķāĮÕ┐ģķĪ╗µŖźĶ»Ęõ╗¢õ║▓Ķ欵ē╣ÕćåµēŹµ£ēµĢłŃĆéĶĆīµ×Śń½ŗµ×£ÕŹ┤Ķ”üÕ£©ÕåøÕåģÕ╗║ń½ŗõĖƵö»ńøĖÕĮōĶ¦äµ©ĪńÜäŃĆüÕŬÕ┐Āõ║Äõ╗¢õĖ¬õ║║ÕÆīµ×Śµ░Åõ║▓ÕåøÕÆīń¦üÕģĄ’╝īÕ╣ČÕćåÕżćńö©µØźµÉ×µŁ”ĶŻģµö┐ÕÅś’╝īĶ┐ÖĶ┐śõĖŹÕ░▒µś»ń»ĪÕåø’╝łÕģÜ’╝ēÕż║µØāńÜäµ╗öÕż®Õż¦ńĮ¬ÕÉŚ’╝¤Õ£©µ¢ćķØ®õĖŁ’╝īµ»øµ│ĮõĖ£ĶÖĮńäČÕ£©Õ«×ķÖģõĖŖõ╣¤µÉ×õ╗╗õ║║Õö»õ║▓’╝īńö©Ķć¬ÕĘ▒ńÜäÕź│Õä┐’╝łµØÄĶ«Ę’╝ēÕÆīõŠäÕä┐’╝łµ»øĶ┐£µ¢░’╝ēµØźķģŹÕÉłõ╗¢ńÜäŌĆ£µłśńĢźķā©ńĮ▓ŌĆØ’╝īÕ╣ȵ£ĆÕÉÄķ╗śĶ«Ėõ╗¢õ╗¼Ķó½µÅÉÕŹćÕł░ń£üÕåøń║¦ńÜäĶüīõĮŹŃĆéõĮåµś»õ╗¢ķāĮõ╗ÄõĖŹõĖ║õ╗¢õ╗¼ķģŹÕżćõĖōķŚ©ńÜäĶŠģõĮÉńÅŁÕŁÉ’╝īµø┤õĖŹńö©Ķ»┤ÕģüĶ«Ėõ╗¢õ╗¼Õ╗║ń½ŗń¦üõ║║µŁ”ĶŻģõ║åŃĆéń║ĄÕ«╣ÕÆīµö»µīüÕä┐ÕŁÉÕüÜÕ”éµŁżńŖ»Õ┐īńÜäõ║ŗ’╝īµüɵĆĢÕ£©õĖŁÕģ▒Õ╗║ÕøĮõ╗źµØźķ½śÕ╣▓õĖŁµ×ŚÕĮ¬µś»ń¼¼õĖĆõ║║ŃĆé

ÕĆ╝ÕŠŚõĖƵÅÉńÜäĶ┐śµ£ē’╝ÜÕ£©õĖŁÕøĮÕ░üÕ╗║ńÄŗµ£ØńÜäµö┐µØāµø┤Ķ┐ŁõĖŁ’╝īÕłČķĆĀõĖ¬õ║║Ķ┐Ęõ┐ĪńÜäķĆĀńź×Ķ┐ÉÕŖ©µŚĀõĖĆõĖŹµś»õĖ║ń»ĪÕż║µ£Ćķ½śµØāÕŖøµ£ŹÕŖĪńÜäŃĆéµ»øµ│ĮõĖ£Õ£©µ¢ćķØ®ÕēŹÕżĢÕÆīÕłØµ£¤ÕÆīµ×ŚÕĮ¬Õö▒õ║åõĖĆÕć║ÕÉøĶćŻÕÉłõĮ£ńÜäõĖ¬õ║║Õ┤ćµŗ£ńÜäÕÅīń░¦µłÅ’╝īõ╣¤µś»õĖ║õ║åõ╗ÄÕłśÕ░æÕźćńŁēõĖŁÕż«õĖĆń║┐ķóåÕ»╝µēŗķćīÕż║µØā’╝īÕ╗║ń½ŗõ╗¢õĖ¬õ║║ń╗ØÕ»╣ńÜäńź×µØāµØāÕ©üŃĆéÕÅżÕŠĆõ╗ŖµØź’╝īõĖ║õ║åĶ»üµśÄõ╗¢õ╗¼ķĆåĶĪīń»ĪµØāńÜäÕÉłńÉåµĆ¦ÕÆīÕÉłµ│ĢµĆ¦’╝īķś┤Ķ░ŗÕ«Čõ╗¼ÕĖĖÕĖĖÕƤÕŖ®õ║ÄŌĆ£Õż®ÕæĮŌĆØĶ»┤ŃĆéÕ”éÕÄåÕÅ▓õĖŖµ£ēÕÉŹńÜäńÄŗĶÄĮõ╗źŌĆ£ń”ģĶ«®ŌĆØõĖ║ÕÉŹń»Īµ▒ē’╝īõŠ┐õ║ŗÕģłķĆĀĶČ│õ║åõ╗¢ŌĆ£µē┐Õż®ÕæĮŌĆØńÜäĶłåĶ«║ŃĆéµ»øµ│ĮõĖ£ÕżÜń¢æÕ»Īõ┐Ī’╝īÕÅłńå¤Ķ»╗ŃĆŖõ║īÕŹüÕøøÕÅ▓ŃĆŗÕÆīŃĆŖĶĄäµ▓╗ķĆÜķē┤ŃĆŗõ╣ŗń▒╗ńÜäÕÅ▓õ╣”’╝īõ╗¢Õ»╣õ║ĵ׌ń½ŗµ×£Ķó½µ×ŚÕĮ¬ķøåÕøóÕÉ╣µŹ¦õĖ║ŌĆ£ĶČģÕż®µēŹŌĆØńÜäń╗łµ×üńø«ńÜäÕĮōńäȵś»Õ┐āń¤źĶéܵśÄńÜäŃĆéĶ┐ÖÕÉīµŚČõ╣¤õĮ┐µ»øÕ»╣µ×ŚÕĮ¬Õ»╣õ╗¢µÉ×ńÜäÕż®µēŹÕ┤ćµŗ£ÕĮ╗Õ║ĢÕ£░ÕĆÆõ║åĶāāÕÅŻ’╝īŌĆ£ĶČģÕż®µēŹŌĆØńÜäĶ»┤µ│Ģµø┤õĮ┐µ»øÕł░õ║åÕ┐ŹµŚĀÕÅ»Õ┐ŹńÜäÕ£░µŁź’╝ܵ׌ÕĮ¬Õ£©Õ»╣µ»øńÜäķĆĀńź×Ķ┐ÉÕŖ©ķćīõ╣¤Ķ┐śõ╗ģµŖŖµ»øÕÉ╣µŹ¦õĖ║ŌĆ£Õż®µēŹŌĆØÕÆīŌĆ£ń¼¼õĖēõĖ¬ķćīń©ŗńóæŌĆØ’╝īĶĆīµ×ŚńÜäÕ╣┤õ╗ģõ║īÕŹüÕżÜÕ▓üńÜäÕä┐ÕŁÉń½¤Ķ”üĶó½ÕźēõĖ║ĶČģĶČŖõ║åµ»øńÜäŌĆ£ĶČģÕż®µēŹŌĆØÕÆīŌĆ£ń¼¼ÕøøõĖ¬ķćīń©ŗńóæŌĆØŃĆéĶ┐ÖÕ»╣µ»øµØźĶ»┤ķāĮõĖŹÕĢ╗µś»õĖĆõĖ¬µ×üÕż¦ńÜäĶ«ĮÕł║õ╣āĶć│õŠ«ĶŠ▒’╝īõ╗źĶć┤µ»øÕ£©µ×Śń½ŗµ×£ńÜäĶ«▓ńö©µŖźÕæŖÕÉÄõĖŹõ╣ģÕ░▒ńĮĢĶ¦üÕ£░Ķ┐øĶĪīõ║åµē╣Ķ»äŃĆéŃĆŖµ»øµ│ĮõĖ£Õ╣┤Ķ░▒ŃĆŗõĖŁµ£ēÕ”éõĖŗńÜäĶ«░ĶĮĮ’╝Ü

7µ£ł31µŚź’╝ł1970Õ╣┤’╝ēµ×ŚÕĮ¬õ╣ŗÕŁÉµ×Śń½ŗµ×£Õ£©ń®║ÕåøÕ╣▓ķā©Õż¦õ╝ÜõĖŖõĮ£ÕŁ”õ╣Āµ»øµ│ĮõĖ£µĆصā│ńÜäŌĆ£Ķ«▓ńö©µŖźÕæŖŌĆØŃĆéµ×ŚÕĮ¬ÕɼÕĮĢķ¤│ÕÉÄĶ»┤’╝ÜõĖŹõ╗ģµĆصā│ÕāŵłæńÜä’╝īĶ»ŁĶ©Ćõ╣¤ÕāŵłæńÜäŃĆéÕÉ┤µ│ĢÕ«¬ń¦░µ×Śń½ŗµ×£ńÜäĶ«▓ńö©µŖźÕæŖŌĆ£µöŠõ║åõĖĆķóŚµö┐µ▓╗ÕŹ½µś¤’╝īµś»Õż®µēŹŌĆØŃĆéÕæ©Õ«ćķ®░ŃĆüńÄŗķŻ×ŃĆüķÖłÕŖ▒ĶĆśĶ»┤Ķ┐Öµś»ŌĆ£ń¼¼ÕøøõĖ¬ķćīń©ŗńóæŌĆØ’╝īµ×Śń½ŗµ×£ŌĆ£µś»Õģ©µēŹŃĆüÕĖģµēŹŃĆüĶČģńŠżõ╣ŗµēŹ’╝īµś»ń¼¼õĖēõ╗ŻµÄźńÅŁõ║║ŌĆØńŁēńŁēŃĆéµ»øµ│ĮõĖ£ÕŠŚń¤źµŁżõ║ŗÕÉÄĶ»┤’╝ÜõĖŹĶāĮµŹ¦’╝īõ║īÕŹüÕćĀÕ▓üńÜäõ║║µŹ¦õĖ║ŌĆ£ĶČģÕż®µēŹŌĆØ’╝īĶ┐Öµ▓Īµ£ēõ╗Ćõ╣łÕźĮÕżäŃĆé

µ×ŚÕĮ¬µśŠńäȵ▓Īµ£ēĶ¦ēÕ»¤Õł░µ»øµ│ĮõĖ£Õ£©µ×Śń½ŗµ×£ŌĆ£Ķ«▓ńö©µŖźÕæŖŌĆØÕÉÄÕ»╣õ╗¢ńÜäŌĆ£Õż®µēŹĶ«║ŌĆØńÜäÕÉ╣µŹ¦µŚ®ÕĘ▓ń╗ÅÕł░õ║åµü╝ńŠ×µłÉµĆÆńÜäÕ£░µŁźŃĆéÕ£©õ╣ØÕ▒Ŗõ║īõĖŁÕģ©õ╝ÜõĖŖ’╝īõ╗¢õ╗Źńäȵ╗źĶ░āķćŹÕ╝╣’╝īńö©ŌĆ£Õż®µēŹĶ«║ŌĆØõĮ£õĖ║ÕÉæÕ╝ĀµśźµĪźÕÅæķÜŠńÜäńÉåĶ«║µŁ”ÕÖ©ŃĆéÕ£©Õ║ÉÕ▒▒õ╝ÜĶ««õĖŖ’╝īķÖżõ║åķéŻÕćĀµØĪõĖ║µ×ŚÕĮ¬ńÜäĶ┐øµö╗ķĆēÕÅ¢ńÜäĶ«║Õż®µēŹńÜäķ®¼ÕłŚĶ»ŁÕĮĢÕż¢’╝īķÖłõ╝»ĶŠŠĶ┐śÕÉīµŚČń╝¢ń║éõ║åÕģ½µØĪµ×ŚÕĮ¬Õģ│õ║ÄŌĆ£Õż®µēŹŌĆØńÜäĶ«▓Ķ»Ø’╝īń¦░õĖ║ŃĆłµ×ŚÕē»õĖ╗ÕĖŁµīćńż║ŃĆē’╝īĶ┐Öõ║øķāĮµś»õ╗źÕŠĆµ×ŚÕĮ¬Õ£©µ¢ćķØ®ÕłØµ£¤ÕÉ╣µŹ¦µ»øµ│ĮõĖ£ńÜäĶæŚÕÉŹµ«ĄĶÉĮ’╝īÕ”éŌĆ£µ»øõĖ╗ÕĖŁµ»öķ®¼ÕģŗµĆØŃĆüµü®µĀ╝µ¢»ŃĆüÕłŚÕ«üŃĆüµ¢»Õż¦µ×Śķ½śÕŠŚÕżÜŃĆéńÄ░Õ£©õĖ¢ńĢīõĖŖµ▓Īµ£ēÕō¬õĖĆõĖ¬µ»öÕŠŚõĖŖµ»øõĖ╗ÕĖŁńÜäµ░┤Õ╣│ŌĆØ’╝īŌĆ£µ»øõĖ╗ÕĖŁĶ┐ÖµĀĘńÜäÕż®µēŹ’╝īÕģ©õĖ¢ńĢīÕćĀńÖŠÕ╣┤ŃĆüõĖŁÕøĮÕćĀÕŹāÕ╣┤µēŹÕć║ńÄ░õĖĆõĖ¬ŃĆéµ»øõĖ╗ÕĖŁµś»õĖ¢ńĢīµ£Ćõ╝¤Õż¦ńÜäÕż®µēŹŃĆéŌĆØ

ÕÅ»õ╗źµā│Ķ▒Ī’╝ÜĶ┐ÖÕģ½µØĪÕŠĆµŚźÕŹüÕłåĶĄÅÕ┐āµé”ńø«ńÜäÕÉ╣µŹ¦Ķć¬ÕĘ▒ńÜäµ×ŚĶ»ŁÕĮĢ’╝īÕ£©Õ║ÉÕ▒▒õ╝ÜĶ««õĖŖńÜäµ»øµ│ĮõĖ£ńÜäń£╝ķćīÕŹ┤µśŠÕŠŚµØĪµØĪĶ¦”ńø«µāŖÕ┐āĶĄĘµØź’╝īÕøĀõĖ║Õ«āõ╗¼µŚĀõĖŹµś»õĖ║µ×Śń½ŗµ×£ńÜäŌĆ£µē┐Õż®ÕæĮŌĆØĶ»┤ķō║ĶĘ»ńÜäńÉåĶ«║Õ¤║ńĪĆ’╝īĶĆīĶć¬ÕĘ▒ÕłÖµłÉõ║åĶó½õ╣│Ķ棵£¬Õ╣▓ńÜäŌĆ£ĶČģÕż®µēŹŌĆØńÄ®Õ╝äõ║ÄĶéĪµÄīõ╣ŗõĖŖńÜäÕźĀÕ¤║ńē®ŃĆéõĖ║õ╣ŗ’╝īµ»øµ│ĮõĖ£ÕŗāńäČÕż¦µĆÆ’╝īÕ£©õ╗¢ÕÅŹÕć╗µ×ŚŃĆüķÖłńÜäŃĆłµłæńÜäõĖĆńé╣µäÅĶ¦üŃĆē’╝ł1970Õ╣┤8µ£ł31µŚź’╝ēķćī’╝īÕĤµØźõ╣¤µś»µÆĢńĀ┤ĶäĖńÜ«ŃĆüńé╣õ║åµ×ŚÕĮ¬ÕÉŹńÜä’╝īµ»øÕåÖÕł░’╝ÜŌĆ£µłæµś»Ķ»┤õĖ╗Ķ”üńÜäõĖŹµś»ńö▒õ║Äõ║║õ╗¼ńÜäÕż®µēŹ’╝īĶĆīµś»ńö▒õ║Äõ║║õ╗¼ńÜäńżŠõ╝ÜÕ«×ĶĘĄŃĆé’╝łķÖłõ╝»ĶŠŠµæśÕ╝Ģµ×ŚÕĮ¬ÕÉīÕ┐ŚńÜäĶ»ØÕżÜĶć│Õģ½µØĪ’╝īÕ”éĶÄĘĶć│Õ«Ø’╝ēŌĆØŃĆéÕÉÄµØź’╝īÕć║õ║ÄÕ»╣µ×ŚķÖłÕłåĶĆīµ▓╗õ╣ŗŃĆüÕÉäõĖ¬Õć╗ńĀ┤ńÜäµ¢Śõ║ēńŁ¢ńĢź’╝īõ╗¢µēŹÕłĀÕÄ╗õ║åĶ┐Öµŗ¼ÕÅĘõĖŁńÜäÕģ│ķö«µĆ¦ńÜäõĖĆÕÅźŃĆé

ÕģČÕ«×’╝īµ»øµ│ĮõĖ£Õ»╣Õ»╣õ║ĵ׌ÕĮ¬ńÜäń¼¼õ║īõ╗ŻµÄźńÅŁõ║║ŌĆöŌĆöµ×Śń½ŗµ×£õĖĆńø┤µ▓Īµ£ēµöŠµØŠĶ┐ćĶŁ”µāĢŃĆéõ╗ģÕ░▒õ╗ŖÕż®ķÖåń╗ŁÕģ¼Õ╝ƵŖ½ķ£▓ńÜäõĖĆõ║øÕÅ▓µ¢ÖµØźń£ŗ’╝īõŠ┐ÕÅ»õ╗źĶ»üµśÄµ»øÕ»╣õ╗¢µś»õĖĆńø┤Ķ┐øĶĪīõ║åńøæĶ¦åńÜäŃĆéõŠŗÕ”é’╝īµ×Śń½ŗµ×£Õ£©ń®║ÕåøÕüÜŌĆ£Ķ«▓ńö©µŖźÕæŖŌĆØÕÉÄõĖŹõ╣ģ’╝īõĖŖµĄĘÕ╝ĀµśźµĪźńÜäµēŗõĖŗÕ░▒ÕÉæõĖŁÕż«ń¦śÕ»åÕ£░µÅÉõŠøõ║åµŖźÕæŖńÜäµ¢ćµ£¼ŃĆéµ»øµ│ĮõĖ£Ķ┐śõĖĆńø┤ķĆÜĶ┐ćõ╗¢Õ£©ń®║ÕåøÕÅĖõ╗żķā©ńÜäń£╝ń║┐’╝īµÄīµÅĪµ×Śń½ŗµ×£µ×üÕģČŌĆ£Õ░ÅĶł░ķś¤ŌĆØńÜäÕŖ©ÕÉæŃĆéÕåŹÕ”é’╝īµ×Śń½ŗµ×£µŖźÕæŖÕÉÄõĖŹõ╣ģ’╝īµ»øµ│ĮõĖ£ÕŖ×Õģ¼Õ«żÕ░▒ķĆÜń¤źõ║åÕÉ┤µ│ĢÕ«¬’╝īķś╗µŁóõ║åµ×Śń½ŗµ×£ŌĆ£Ķ«▓ńö©µŖźÕæŖŌĆØÕ£©ÕåøÕåģńÜäĶ┐øõĖƵŁźĶ┐ÉõĮ£ÕÆīÕć║ńēłŃĆé

ń¼öĶĆģµøŠń╗ÅÕ░▒µŁżõ║ŗķććĶ«┐Ķ┐ćõĖĆõĮŹÕĮōÕ╣┤Ķó½µēōµłÉµ×Śń½ŗµ×£ŌĆ£Õ░ÅĶł░ķś¤ŌĆØÕż¢Õø┤µłÉÕæśńÜäń®║ÕåøÕ╣▓ķā©’╝īõ╗¢Ķ»äĶ«║Ķ»┤’╝ÜŌĆ£µ»øµ│ĮõĖ£ÕģČÕ«×Õ╣ČõĖŹµĆĢµ×ŚÕĮ¬’╝īÕøĀõĖ║µ×ŚńÜäÕüźÕ║ʵāģÕåĄõĖŹÕÅ»ĶāĮµÄźńÅŁŃĆéµ»øµŗģÕ┐āńÜäÕģČÕ«×µś»µ×Śń½ŗµ×£ŃĆéõĖ║õ║åķś▓µŁóµ×Śń½ŗµ×£µÄźńÅŁõ╗¢õ╣¤µś»õĖĆÕ«ÜĶ”üµÉ×µÄēµ×ŚÕĮ¬ńÜäŌĆØŃĆéĶ┐ÖõĖĆĶ»┤µ│ĢĶ┐śµś»ķóćµ£ēĶ¦üÕ£░ńÜäŃĆéÕä┐ÕŁÉÕ«│õ║åĶĆüÕŁÉ’╝īµ×Śń½ŗµ×£ńÜäŌĆ£ĶČģÕż®µēŹŌĆØÕ░æÕĖģµó”µŚĀń¢æµś»Ķ¦”ÕÅæµ»øµ│ĮõĖ£õĖŗÕå│Õ┐āńĮóķ╗£µ×ŚÕĮ¬ŌĆ£µÄźńÅŁõ║║ŌĆØÕ£░õĮŹńÜäõĖĆõĖ¬µ×üÕģČķćŹĶ”üńÜäÕøĀń┤ĀŃĆé

ÕÉ┤µ│ĢÕ«¬õĖŁÕ░åÕ£©õĖāÕŹüÕżÜõĖćÕŁŚÕø×Õ┐åÕĮĢŃĆŖÕ▓üµ£łĶē░ķÜŠ- ÕÉ┤µ│ĢÕ«¬Õø×Õ┐åÕĮĢŃĆŗõĖŁõ╣¤Ķ»üÕ«×µ»øµēōÕĆÆķÖłõ╝»ĶŠŠõĖÄķÖłķØĀÕÉæµ×ŚÕĮ¬µ£ēÕģ│’╝īń║»ń▓╣Õ░▒µś»ÕåżµĪł’╝īÕÉ┤õĖŁÕ░åÕ»╣Õł½õ║║ńÜäÕåżµĪłĶ┐śµś»ń£ŗÕŠŚÕŠłµĖģµźÜńÜäŃĆé

Õ»╣µ»øµ│ĮõĖ£ńÜäŃĆīÕøøÕż¦ń¦śõ╣”ŃĆŹķ”¢ÕĖŁŌöĆŌöĆķÖłõ╝»ĶŠŠĶó½µēōÕĆÆõĖƵĪł’╝ī

õ╗¢ÕåÖķüōŌłČŃĆīµ»øõĖ╗ÕĖŁĶć¬ÕĘ▒õ╣¤Õ┐śõ║å’╝īõ╗¢õĖżµ¼ĪÕć║Ķ«┐ĶŗÅĶüöķāĮµś»ķÖłõ╝»ĶŠŠķÖ¬ÕÉīńÜä’╝ī

Õ£©µ»øÕłśńÜäµ¢Śõ║ēõĖŁ’╝īµ»øõĖ╗ÕĖŁõ╣¤µś»ÕćĀµ¼ĪÕƤÕŖ®õ║ÄķÖłõ╝»ĶŠŠ’╝ī

ÕøøµĖģõĖŁńÜäŃĆŖÕ╗┐õĖēµØĪŃĆŗŃĆüµ¢ćķØ®ńÜäŃĆŖõ║ö┬ĘõĖĆÕģŁķĆÜń¤źŃĆŗńŁē’╝īķāĮµś»µ»øõĖ╗ÕĖŁÕ¦öµēśķÖłõ╝»ĶŠŠµÉ×ńÜäŃĆé

µ»øõĖ╗ÕĖŁĶ┐śõ║▓Ķć¬ńé╣ÕÉŹķÖłõ╝»ĶŠŠõ╗╗õĖŁÕż«µ¢ćķØ®ń╗äķĢ┐’╝īĶĆīµŁŻµś»Ķ┐ÖõĖ¬õĖŁÕż«µ¢ćķخՊīµØźÕ£©ÕģÜÕåģõ╗Żµø┐õ║åõĖŁÕż«ÕĖĖÕ¦öÕŖ×Õģ¼õ╝ÜŃĆé

µś»µ»øõĖ╗ÕĖŁµŖŖµØāÕŖøõ║żń╗Öõ║åķÖłõ╝»ĶŠŠ’╝īķÖłõ╝»ĶŠŠõ╣¤µś»ńł▓µ»øõĖ╗ÕĖŁń½ŗõ║åÕż¦ÕŖ¤ńÜäŃĆé

õĮåõĖƵ£ēõ║åõĖŹÕÉīµäÅĶ¦ü’╝īõĖƵ£ēõ║åķöÖĶ»»’╝īÕ░▒Ķ»┤õ║║Õ«ČŃĆÄõĖēÕŹüÕ╣┤µ▓Īµ£ēÕŠłÕźĮÕ£░ÕÉłõĮ£ŃĆÅŃĆé

µŚóńäȵś»Ķ┐ÖµĀĘ’╝īķéŻńł▓õ╗Ćķ║ĮĶ”üµŖŖķÖłõ╝»ĶŠŠõĖĆńø┤ńĢÖÕ£©Ķ║½ĶŠ╣’╝ī

ĶĆīõĖöõĖĆńø┤µÅÉÕł░õĖŁÕż«ÕĖĖÕ¦öµłÉńł▓ÕģÜÕåģń¼¼ÕøøÕÅĘõ║║ńē®Õæó’╝¤

Ķ┐Öµś»µĆÄķ║ĮÕģ▒õ║ŗńÜäÕæó’╝¤

õĖƵ£ēõ║åµäÅĶ¦ü’╝īÕ░▒ń«ŚµĆ╗Ķ┤”’╝īń«ŚĶĆüĶ┤”’╝īõĖĆÕŠŚńĮ¬Õ░▒ÕŠŚńĮ¬Õł░Õ║ĢµŖŖõ║║µēōÕģźÕŹüÕģ½Õ▒éÕ£░ńŗ▒ŃĆé

Õ»╣ÕĮŁÕŠĘµĆĆŃĆüÕłśÕ░æÕźćķāĮµś»Õ”鵣żŃĆé

ń£¤µś»õ╝┤ÕÉøÕ”éõ╝┤ĶÖÄ’╝īĶ«®õ║║Õ┐āÕ»ÆÕō¬’╝üŃĆŹ

ń╗ÅĶ┐ćµ¢ćķØ®ńÜäõ║║ķāĮń¤źķüōķéŻõĖ¬ÕÅŻķ¤│õĖŹµĖģńÜäķÖłõ╝»ĶŠŠµøŠµś»µØāÕŖ┐ÕŠłÕż¦ńÜäń¼¼ÕøøÕÅĘõ║║ńē®’╝īõ╗¢õĖŖķØ󵜻µ»øŃĆüµ×ŚÕĮ¬ŃĆüÕ橵ü®µØźŃĆéķÖłµś»µö┐µ▓╗Õ▒ĆÕĖĖÕ¦ö’╝īµ¢ćķØ®Õ░Åń╗äń╗äķĢ┐’╝īµś»ńø┤µÄźĶ┤¤Ķ┤ŻĶ┐ÉÕŖ©ńÜäķóåÕ»╝õ║║ŃĆéµ¢ćķØ®õ╣ŗÕ¦ŗ’╝īĶ┐äõ╗ŖĶ┐æÕøøÕŹüÕ╣┤’╝īµ£ēÕģ│µ»øµ×ŚÕæ©ńÜäõ╝ĀĶ«░ŃĆüµ¢ćĶē║õĮ£ÕōüõĖŹÕÅ»Ķā£µĢ░’╝īµ£ēÕģ│µ▒¤ķØÆÕøøõ║║ÕĖ«ÕÆīĶó½µēōÕĆÆńÜäÕłśŃĆüķéōŃĆüķÖČńÜäõĮ£Õōüõ╣¤õĖŹÕ░æ’╝īÕö»ńŗ¼Õ»╣Ķ┐ÖõĮŹÕøøÕÅĘõ║║ńē®ńÜäõĮ£ÕōüńöÜõĖ║ńĮĢĶ¦ü’╝īõ╗źõĖōĶæŚĶĆīĶ«║’╝īõ╗ģõĖƵ£¼ÕÅȵ░Ėńāłń╗ÅĶ┐ćÕ«śµ¢╣Õ«ĪķśģńÜäŃĆŖķÖłõ╝»ĶŠŠõ╝ĀŃĆŗ’╝īµ£ēÕģ│ķÖłńÜäĶ«░ĶĮĮÕłåµĢŻÕ£©µ£ēÕģ│µ¢ćķØ®ńÜäÕÉäń¦Źµ¢ćÕŁŚõĖŁŃĆéķ”ÖµĖ»Õć║ńēłńÜäŃĆŖķÖłõ╝»ĶŠŠµ£ĆÕÉÄÕÅŻĶ┐░Õø×Õ┐åŃĆŗ’╝īńö▒ķÖłõ╝»ĶŠŠõ╣ŗÕŁÉķÖłµÖōÕå£ń╝¢µÆ░’╝īµś»Õ╝źĶĪźÕ»╣ķÖłõ╝»ĶŠŠńĀöń®Čõ╣ŗõĖŹĶČ│ńÜäõĖƵ£¼ķćŹĶ”üĶæŚõĮ£ŃĆéķćæķÉśÕģłńö¤Õ»®µĀĪõ╣”ń©┐’╝īÕģłńØ╣õĖ║Õ┐½’╝īÕ£©µŁżĶĮēÕĖ¢ķćæÕģłńö¤ńÜäĶ«ĆÕŠīĶ¦éµä¤ĶłćÕĆŗõ║║Ķ¦ĆÕ»¤’╝Ü

µ┐ĆĶ┐øń¤źĶ»åõ╗ĮÕŁÉÕŹĘÕģźń║óµ£ØńÜäÕģĖÕ×ŗ

ķÖłõ╝»ĶŠŠ’╝łõĖĆõ╣ØŃĆćÕøøŌĆöŌĆöõĖĆõ╣ØÕģ½õ╣Ø’╝ē’╝īń”ÅÕ╗║µ│ēÕĘ×õ║║’╝īÕ£©õĖŁÕģ▒ķ½śÕ▒éõ╣Āµā»ń¦░õ╗¢ŌĆ£ĶĆüÕż½ÕŁÉŌĆØŃĆéõ╗¢Õ£©ÕøĮÕģ▒ÕłåĶŻéńÜäõĖĆõ╣Øõ║īõĖāÕ╣┤ÕŖĀÕģźõĖŁÕģ▒’╝īÕÉīÕ╣┤ĶĄ┤ĶĽµ¢»ń¦æõĖŁÕ▒▒Õż¦ÕŁ”Õ░▒Ķ»╗’╝īõĖēÕ╣┤ÕÉÄÕø×ÕøĮ’╝īÕüÜÕģÜńÜäÕ«Żõ╝ĀÕĘźõĮ£’╝īń╝¢µØéÕ┐Ś’╝īÕåÖµ¢ćń½Ā’╝īÕÉīµŚČńĀöń®Čµ¢ćÕÅ▓ķŚ«ķóś’╝īÕ£©ÕīŚõ║¼õĖŁÕøĮÕż¦ÕŁ”õ╗╗µĢÖ’╝īÕ╣ČÕÅæÕŖ©õĖĆÕ£║µ£ēÕģ©ÕøĮÕĮ▒ÕōŹńÜäŌĆ£µ¢░ÕÉ»ĶÆÖĶ┐ÉÕŖ©ŌĆØŃĆéõĖĆõ╣ØõĖēõĖāÕ╣┤Ķ┐øÕģźÕ╗ČÕ«ē’╝īõĖĆÕ╣┤ÕÉÄÕÆīµ»øõ║żµĄüÕÅżõ╗ŻÕō▓ÕŁ”ńĀöń®ČĶĆīµłÉõĖ║µ»øńÜäµö┐µ▓╗ń¦śõ╣”ŃĆéõ╗ĵŁż’╝īÕ£©ķĢ┐ĶŠŠõĖēÕŹüÕ╣┤µ£¤ķŚ┤’╝īõ╗¢õĮ£õĖ║µ»øńÜäõĖƵ×Øń¼ö’╝īÕÅéõĖÄĶĄĘĶŹēĶ«ĖÕżÜÕģÜńÜäķćŹĶ”üµ¢ćõ╗ČŃĆüÕå│Ķ««ŃĆüĶæŚõĮ£’╝īµ»øńÜäµ¢ćń½ĀŃĆüĶ«▓Ķ»Ø’╝īõ╣¤ÕÅéõĖĵ¤Éõ║øÕå│ńŁ¢’╝īńø┤Ķć│õĖĆõ╣ØõĖāŃĆćÕ╣┤Õ║ÉÕ▒▒õ╝ÜĶ««Ķó½µ»øÕ╝āÕ”éµĢØÕ▒Ż’╝īńé╣ÕÉŹµēōÕĆÆŃĆé

ķÖłõ╝»ĶŠŠõĖÄõĖŁÕģ▒ķØ®ÕæĮńÜäÕģ│ń│╗’╝īµśŠńż║õ║åõĖƵØĪń¤źĶ»åõ╗ĮÕŁÉńÜäµ┐ĆĶ┐øõ╣ŗĶĘ»’╝īõ╗¢õ╗¼µŖĢÕģźķØ®ÕæĮõ╗źµ╗ĪĶČ│Ķć¬ÕĘ▒ńÜäńÉåµā│õĖ╗õ╣ēõĖĵĄ¬µ╝½õĖ╗õ╣ē’╝īĶĆīķØ®ÕæĮµŁŻķ£ĆĶ”üõ╗¢õ╗¼ńÜäµÖ║µģ¦õĖÄĶ«║µŹ«’╝īõ╗źķ╝ōÕŖ©µ░æõ╝Ś’╝īÕÅĘÕÅ¼Õż®õĖŗ’╝īµ£ĆÕÉÄ’╝īõ╗¢õ╗¼ń¤źĶ»åõ║║ńÜäµ░öĶ┤©õĖÄńÉåµĆ¦ÕżÜÕŹŖÕ»╝Ķć┤ÕÆīĶĄ░ÕÉæµÜ┤µö┐õĖÄõĖōÕłČńÜäķØ®ÕæĮÕÅæńö¤ÕłåµŁ¦’╝īõ╗źĶć┤Ķó½µŖøÕ╝āŃĆéõĖŁÕģ▒µŚ®µ£¤ńÜäķÖłńŗ¼ń¦ĆŃĆüń×┐ń¦ŗńÖĮķāĮµś»Ķ┐ÖµĀĘńÜäõ║║ńē®’╝īĶÖĮńäČõ╗¢õ╗¼Õ»╣ķØ®ÕæĮńÜäÕÅŹń£üÕÆīńÉåĶ«║Õ╗║µĀæÕż¦Õż¦ĶČģĶ┐ćķÖłõ╝»ĶŠŠŃĆéķÖłµŖĢÕģźõĖŁÕģ▒ÕÉÄńÜäĶ¦ÆĶē▓’╝īÕ«╣µśōõ╗żõ║║µā│ĶĄĘµśÄµ£½Õ壵░æµÜ┤ÕŖ©õĖŁµØÄķŚ»ńÄŗńÜäĶ░ŗÕŻ½µØÄÕ▓®’╝łõ╗¢ń╝¢ńÜ䵣īĶ░ŻŌĆ£Ķ┐ÄķŚ»ńÄŗ’╝īõĖŹń║│ń▓«ŌĆØ’╝īÕŖ®ķŚ»ńÄŗµēōÕż®õĖŗ’╝īµ£Ćń╗łĶó½Ķ░ŚµØĆ’╝ēŃĆé

Õø×ń£ŗõĖŁÕģ▒’╝īķÖłńŗ¼ń¦ĆÕłåķüōµē¼ķĢ│’╝īń×┐ń¦ŗńÖĮÕłÆõĖ║ÕÅøÕŠÆ’╝īķÖłõ╝»ĶŠŠÕłÖµś»ŌĆ£ÕøĮµ░æÕģÜÕÅŹÕģ▒õ╗ĮÕŁÉŃĆüµēśµ┤ŠŃĆüÕÅøÕŠÆŃĆüńē╣ÕŖĪŃĆüõ┐«µŁŻõĖ╗õ╣ēõ╗ĮÕŁÉŌĆØ’╝īõĖĆõ╣ØÕģ½ŃĆćÕ╣┤Ķó½ńē╣Õł½µ│ĢÕ║Łõ╗źÕÅéÕŖĀÕÅŹķØ®ÕæĮķøåÕøóńĮ¬ŃĆüķś┤Ķ░ŗķóĀĶ”åµö┐Õ║£ńĮ¬ŃĆüÕÅŹķØ®ÕæĮÕ«Żõ╝ĀńģĮÕŖ©ńĮ¬ÕłżÕżäÕŹüÕģ½Õ╣┤ÕŠÆÕłæŃĆéõĖĆõ╣ØÕģ½õĖĆÕ╣┤õ┐ØÕż¢Õ░▒Õī╗’╝īõĖĆõ╣ØÕģ½õ╣ØÕ╣┤ńŚģķĆØŃĆéÕÆīĶĄĄń┤½ķś│õĖƵĀĘ’╝īµ┤╗õ║åÕģ½ÕŹüõ║öÕ▓ü’╝īõĮåµśÄµśŠõĖŹÕÉīńÜ䵜»’╝īõ╗¢õ┐ØÕż¢µ£¤ķŚ┤õ╗ŹõĖŹµ¢ŁÕåÖõĮ£’╝īÕīģµŗ¼Õō▓ÕŁ”ŃĆüµ¢ćÕÅ▓Ķ»äĶ«║’╝īńöÜĶć│µ£ēń╗ŵĄÄĶ«║µ¢ćŃĆéÕÅȵ░ĖńāłµøŠÕżÜµ¼ĪĶ«┐ķŚ«Ķ┐ćķÖłõ╝»ĶŠŠ’╝īõ╣ØÕģ½Õ╣┤ńÜäõ┐«Ķ«óµ¢░ńēłķÖłõ╝ĀĶ┐śÕŠŚÕł░ķÖłµÖōÕå£Ķ«ĖÕżÜÕĖ«ÕŖ®ŃĆéķéŻõ╣ł’╝īõ╗ŖÕż®ķÖłµÖōÕå£ÕåŹÕć║Ķ┐Öµ£¼ÕÅŻĶ┐░Õø×Õ┐åÕĮĢ’╝īÕ┐ģńäȵ£ēÕÅČõ╝ĀńÜäĶ«ĖÕżÜµ£¬Õ░Įµł¢µŁ¦Õ╝éõ╣ŗÕżäŃĆ鵳æń£ŗÕĘ«Õł½Õ£©õ║Ä’╝īµÖōÕ壵¢░ńØƵø┤ńØĆķćŹÕ£©µŠäµĖģĶŠ®µŁŻõ║ŗÕ«×µ¢╣ķØó’╝īÕøĀõĖ║ķÖłõ╝»ĶŠŠµ£ĆÕÉÄÕģ½Õ╣┤’╝īõ╗ŹÕżäõ║ÄõĖÄÕż¢ńĢīķÜöń”╗ńŖȵĆü’╝īÕģČÕŁÉµÖōÕ壵ś»µ£ØÕżĢķÖ¬õ╝┤ńģ¦µ¢Öõ╗¢ńö¤µ┤╗ńÜäÕö»õĖĆńÜäÕŁÉÕź│’╝łķÖłõ╣ŗķĢ┐ÕŁÉõĖĆõ╣ØÕģŁŃĆćÕ╣┤ÕøĀõĖĵ»øÕź│µØĵĢÅńøĖńł▒Õż▒µüŗĶĆīĶ欵ØƵŁ╗’╝ē’╝īµÖōÕå£Ķ«░ÕĮĢõ║åĶ«ĖÕżÜõĖÄńłČõ║▓ńÜäĶ░łĶ»Ø’╝īµłÉõĖ║µ£¼õ╣”ńÜäĶĄäµ¢ÖµØźµ║ÉŃĆé

õŠŹÕÉøÕ┐ĀÕÉøõĖ║ÕÉøÕ«Ā’╝ÜÕ£©µ»øÕłśõ╣ŗķŚ┤

µÖōÕå£õ╗źÕģČńłČõĖĆõ╣Øõ║īõ║öÕ╣┤õĖĆń»ćÕ░ÅĶ»┤ńÜäõĖƵ«ĄĶ»ØõĮ£õĖ║ķÖłõ╝»ĶŠŠõĖĆńö¤ÕØÄÕØĘńÜäÕåÖńģ¦’╝ÜŌĆ£µłæńÄ░Õ£©µŁŻÕ”éķ鯵»Åµ¼ĪķāĮµēōĶ┤źõ║åõ╗ŚńÜäõ╣ģń╗ŵłśķśĄńÜäÕģĄÕŻ½’╝īķüŹĶ║½Ķ┤¤ńØĆõ╝żńŚĢ’╝īÕĆÆÕŹ¦Õ£©µÜ«Ķē▓ĶŗŹÕćēńÜäĶŹēķćÄķćī’╝īµ£øńØĆĶź┐Õ▒▒ńÜ䵫ŗķś│Õ£©Ķŗ¤Õ╗ȵ«ŗÕ¢śŃĆéŌĆصé▓µĆ£õ╣ŗµāģ’╝īµ║óõ║ÄĶ©ĆĶĪ©ŃĆé

ķÖłõ╝»ĶŠŠń╗¦µē┐õĖŁÕøĮÕŻ½Õż¦Õż½ķśČń║¦ńÜäÕ┐ĀÕÉøõ╝ĀŃĆ鵜»õĖĆõĮŹÕŹÜķĆÜÕÅżõ╗ŖńÜäÕŁ”ĶĆģ’╝īÕ▓éĶāĮÕ»╣µ»øõ╣ŗńŗ¼ĶŻüµÜ┤µö┐µ▓Īµ£ēÕÅŹµä¤’╝¤õĮåŌĆ£ÕŻ½õĖ║ń¤źÕĘ▒ĶĆģµŁ╗ŌĆØńÜäõ┐ĪÕ┐ĄõĖ╗Õ»╝õĖĆÕłć’╝īĶć│µÖÜÕ╣┤’╝īõ╗¢ńŖ╣Õ»╣Õä┐ÕŁÉĶ»┤’╝īµ»øõĖ╗ÕĖŁĶĆüõ║å’╝īµĆØń╗┤õĖŹµŁŻÕĖĖõ║å’╝īõĮĀõ╗¼õĖŹĶ”üĶ«░µü©õ╗¢ŃĆéõ╗¢ń╗ÖĶ┐浳æÕŠłÕż¦ńÜäÕĖ«ÕŖ®ŃĆéĶ┐śĶ»┤ŌĆ£ÕÉøÕŁÉõ║żń╗Ø’╝īõĖŹÕć║µüČÕŻ░ŌĆØŃĆéķÖłÕ£©µ×ŚÕĮ¬ÕÅøķĆāÕĮōµŚźĶó½µŖōÕ░ÅķĖĪÕ╝ÅÕ£░ķĆüĶ┐øń¦”Õ¤Äńøæńŗ▒’╝īÕģźńēóµł┐ķ½śÕŽŌĆ£µłæµĢæĶ┐ćµ»øõĖ╗ÕĖŁõĖĆÕæĮ’╝üŌĆصŁżĶ»Øõ╝ĀõĖŖÕÄ╗’╝īõ╗¢ńÜäńŗ▒õĖŁÕŠģķüćÕŠŚÕł░µö╣Õ¢ä’╝īÕģ│ÕģźõĖēµź╝’╝īŌĆ£õ╝ÖķŻ¤µ»öÕż¢ķØóĶ┐śÕźĮŌĆØŃĆéµĢæµ»øõ╣ŗõ║ŗÕÅæńö¤Õ£©õĖĆõ╣ØÕøøÕģ½Õ╣┤ĶÆŗµ£║ĶĮ░ńéĖķś£Õ╣│µŚČŃĆéõĖĆõ╣ØõĖāõĖēÕ╣┤õĖŁÕģ▒ÕŹüÕż¦ķÖłĶó½Õ╝ĆķÖżÕģÜń▒Ź’╝īõ╗¢ÕØÉÕ£©ńēóµł┐Õ£░µØ┐õĖŖ’╝īĶŠ╣ÕōŁĶŠ╣Ķ»ē’╝ÜŌĆ£Õō¬µ£ēĶ┐ÖµĀĘńÜäÕÅøÕŠÆńē╣ÕŖĪÕæĆ’╝īĶć¬ÕĘ▒ÕåÆńØĆķŻ×µ£║ĶĮ░ńéĖńÜäÕŹ▒ķÖ®ÕÄ╗µĢæµ»øõĖ╗ÕĖŁ’╝üŌĆص»øµŁ╗’╝īõ╗¢Õ£©ńøæńŗ▒õĖŁŌĆ£ÕōŁõ║åÕćĀÕż®ŌĆØŃĆé

µ»øÕ»╣ķÖłńÜäÕ«Āõ┐Ī’╝īÕ£©õĖŁÕģ▒ķśĄĶÉźńÜäń¤źĶ»åõ╗ĮÕŁÉõĖŁ’╝īµŚĀÕć║ÕģČÕÅ│ŃĆéµ»øńÜäõĖāÕż¦µŖźÕæŖ’╝īõĖżµ¼ĪĶĄ┤ĶŗÅķĪŠķŚ«ŃĆüÕģ▒ÕÉīń║▓ķóåÕ«¬µ│ĢĶŹēµĪłŃĆüÕģ½Õż¦µŖźÕæŖŃĆüµē╣ĶŗÅÕģ▒õ║īÕŹüÕż¦µ¢ćń½ĀŃĆüµ»øĶ«║ÕŹüÕż¦Õģ│ń│╗ŃĆüÕøĮķÖģÕģ▒Ķ┐Éõ║īÕŹüõ║öµØĪŃĆüõĖāÕŹāõ║║Õż¦õ╝ÜÕłśÕ░æÕźćµŖźÕæŖŃĆüµ¢ćķØ®ÕŹüÕģŁµØĪŌĆ”ŌĆ” ķāĮÕć║Ķć¬ķÖłńÜäµēŗń¼ö’╝īõĖĆÕÉŹĶ»╗õ╣”õ║║ÕÅŚõĖ╗µü®Õ«ĀĶć│µŁż’╝īõĖŁÕøĮÕÄåÕÅ▓õĖŖõ╣¤Õ░æĶ¦üŃĆéń¦ĆµēŹõĖĆÕŬń¼öĶāĮķ®ŠÕŠĪõĖćµ░æ’╝īÕĮ▒ÕōŹÕģ©ÕģÜÕģ©ÕøĮ’╝īĶć¬ńäČõ╣¤µś»õĖĆń¦ŹµØāÕŖø’╝īõĖĆń¦ŹÕż¦µØāŃĆé

õ╣”õĖŁµÅÅĶ┐░ķÖłõ╝»ĶŠŠÕ»╣µ»øÕłśń¤øńøŠńÜäń£ŗµ│ĢõĖÄõ╗ŗÕģź’╝īµ£ēńŗ¼Õł░õ╣ŗÕżäŃĆéõ╗¢Ķ»┤’╝īµ»øÕłśÕłåµŁ¦Õ£©ÕøøµĖģķŚ«ķóśõĖŖµüČÕī¢’╝īõĖŹµś»ÕłśÕÉ”Ķ«żķśČń║¦µ¢Śõ║ē’╝īĶĆīµś»ÕłśĶ«żõĖ║ķŚ«ķóśÕ£©Õ¤║Õ▒é’╝īÕ£©õĖŗķØó’╝īµ»øÕłÖĶ«żõĖ║Õ£©ÕģÜÕåģ’╝īÕ£©ÕĮōµØāµ┤ŠŃĆéÕ£©µ»øÕłśõ╣ŗõ║ēõĖŁ’╝īķÖłń½¤ÕÅ»õ╗źµ¢ĮÕŖĀÕĮ▒ÕōŹ’╝īń╝ōÕÆīÕÅīµ¢╣Õģ│ń│╗ŃĆéõ╗¢õĖ╗ÕŖ©ÕÉæµ»øÕ╗║Ķ««ńö▒ÕłśµĆ╗ń«ĪÕøøµĖģ’╝īõĖ║µ»øķććń║│’╝īÕŹ│µēŠÕłśĶ░łĶ»ØŃĆéķÖłĶ»┤’╝īÕłśÕ£©Õż¢ķØóÕĮóĶ▒ĪµĖ®ÕÆī’╝īÕ«×ÕłÖÕüÜõ║ŗµŁ”µ¢Ł’╝īõĖŹÕźĮÕĢåķćÅ’╝īĶ䊵░öÕÆīµ»øÕĘ«õĖŹÕżÜŃĆéÕģŁõ║öÕ╣┤õĖƵ£łÕÅæńö¤Ķ┐ćõĖĆõ╗ČÕłśÕŠŚńĮ¬µ»øńÜäõ║ŗŃĆéÕ£©õĖŁÕż«õ╝ÜĶ««õĖŖ’╝īµ»øÕłÜÕÅæĶ©ĆõĖŹõ╣ģ’╝īÕ░▒Ķó½Õłśµēōµ¢ŁµÅÆĶ»Ø’╝īĶĆīõĖö’╝īõĖĆĶĘ»Ķ»┤õĖŗÕÄ╗’╝īĶ¦åµ»øõĖ║µŚĀńē®ŃĆéµ»øń¼¼õ║īÕż®Õ╝Ćõ╝Ü’╝īÕ░▒õĖŠńØĆÕģÜń½ĀĶ»┤ÕģÜÕæśµ£ēÕÅæĶ©ĆµØā’╝īµÜŚµīćÕłśõĖŹĶ«Ėõ╗¢ÕÅæĶ©ĆŃĆéÕÉÄµØź’╝īµ»øÕ»╣µ¢»Ķ»║Ķ»┤’╝īķ鯵¼Īõ╝ÜĶ««ÕÉÄ’╝īõ╗¢Õå│Õ«ÜÕłśĶ”üõĖŗÕÅ░ŃĆé

õĖÄķśČń║¦µ¢Śõ║ēÕ»╣ń½ŗńÜäÕö»ńö¤õ║¦ÕŖøĶ«║

ķÖłõ╝»ĶŠŠĶ»┤’╝īķ鯵¼Īõ╝ÜÕÉÄ’╝īµ»øĶ”üõ╗¢ĶĄĘĶŹēõ║īÕŹüõĖēµØĪ’╝īõ╗¢µä¤Õł░µ»øÕ»╣Õłśµ£ēŌĆ£ÕŠłÕż¦µäÅĶ¦üŌĆØ’╝īÕ┐āķćīõĖŹÕ«ē’╝īõŠ┐µēŠõ║åńÄŗÕŖøŃĆüÕĮŁń£¤ŃĆüķÖČķōĖÕÄ╗ÕÆīÕłśĶ░ł’╝īńø╝ÕłśÕÉæµ»øÕüܵŻĆĶ«©ŃĆéõĖ║Ķ░āÕÆīµ»øÕłśÕģ│ń│╗’╝īõ╗¢ŌĆ£ÕüÜĶ┐ćÕćĀµ¼ĪÕŖ¬ÕŖøŌĆØ’╝īµ»øÕæ©ķāĮÕŠłµĖģµźÜŃĆéµ»øÕÉÄµØźµē╣Ķ»äõ╗¢Õ£©µ»øÕłśõ╣ŗķŚ┤ŌĆ£µÉ×µŖĢµ£║ŌĆØÕŹ│µī浣żŃĆéķÖłÕø×ńŁöµÖōÕå£ķŚ«Ķ»┤’╝ÜÕłśõĖŖÕÅ░µś»õĖŹµś»ĶĄ░ĶĄäµ£¼õĖ╗õ╣ēķüōĶĘ»’╝¤õ╗¢õĖŹĶé»Õ«Ü’╝īõĮåĶé»Õ«Üõ╝ÜÕ«×ńÄ░õĖŁĶŗÅÕÆīÕźĮŃĆéÕŹ│ÕłśõĖŹõ╝ÜÕÅŹõ┐«’╝īĶ┐ÖµśŠńäȵś»µ»øÕłśńÜäķćŹÕż¦ÕłåµŁ¦ŃĆéķÖłĶ»┤’╝īÕłśÕ»╣Õż¦ĶĘāĶ┐øõ╣¤õĖŗĶ┐ćõĖŹÕ░æķöÖĶ»»µīćńż║ŃĆéÕģŁõ║īÕ╣┤Ķć│ÕģŁõ║öÕ╣┤õ╗źķśČń║¦µ¢Śõ║ēõĖ║ń║▓ńÜäķöÖĶ»»ĶĘ»ń║┐ÕĮóµłÉ’╝īµ»øµ£ēõĖ╗Ķ”üĶ┤Żõ╗╗’╝īÕģČõ╗¢õ║║õ╣¤µ£ēĶ┤Żõ╗╗’╝īõ╗¢µ£¼õ║║õ╣¤µÄźÕÅŚĶ┐ÖµØĪĶĘ»ń║┐’╝īÕĖ«µ»øÕłśĶ«░ÕĮĢõĖĆõ║øµīćńż║’╝īõĮåĶ┐ÖµØĪĶ┤»ń®┐õ╣ØÕż¦ŃĆüĶć│ÕŹüõĖĆÕż¦ńÜäĶĘ»ń║┐ńÜäŌĆ£µ£ĆķćŹĶ”üńÜäµ¢ćÕŁŚĶĪ©ĶŠŠŌĆØŌĆöŌĆöµ»øÕ£©Õģ½Õ▒ŖÕŹüõĖŁÕģ©õ╝ÜõĖŖÕģ│õ║ÄŌĆ£ķśČń║¦µ¢Śõ║ēĶ”üÕ╣┤Õ╣┤Ķ«▓ŃĆüµ£łµ£łĶ«▓ŃĆüÕż®Õż®Ķ«▓ŌĆØńÜäõĖƵ«ĄĶ»Ø’╝īÕŹ┤µś»ńÄŗÕŖøĶĆīõĖŹµś»ķÖłõ╝»ĶŠŠµĢ┤ńÉåńÜäŃĆéÕŹüÕż¦µø┤µē╣ķÖłÕÅŹÕ»╣ŌĆ£µŚĀõ║¦ķśČń║¦õĖōµö┐õĖŗń╗¦ń╗ŁķØ®ÕæĮŌĆØŃĆé

ķÖłõ╝»ĶŠŠÕ£©µ»øµŚČõ╗Żµö┐µ▓╗ĶĘ»ń║┐õĖŖÕĆ╝ÕŠŚĶé»Õ«ÜńÜ䵜»’╝īõĮ£õĖ║õ╗¢ńÜäõĖ╗Ķ”üńĮ¬ńŖČńÜäķ╝ōÕÉ╣ŌĆ£Õö»ńö¤õ║¦ÕŖøĶ«║ŌĆØ’╝Ü

1’╝ēĶĄĘĶŹēõĖĆõ╣Øõ║öÕģŁÕ╣┤õĖŁÕģ▒Õģ½Õż¦µö┐µ▓╗µŖźÕæŖÕå│Ķ««õĖŁ’╝īµÅÉÕć║Õ»╣ÕøĮÕåģõĖ╗Ķ”üń¤øńøŠńÜäĶĪ©Ķ┐░’╝ÜŌĆ£µś»ÕģłĶ┐øńÜäńżŠõ╝ÜõĖ╗õ╣ēÕłČÕ║”ÕÉīĶÉĮÕÉÄńÜäńżŠõ╝Üńö¤õ║¦ÕŖøõ╣ŗķŚ┤ńÜäń¤øńøŠŃĆéŌĆØõĮåõ╝ÜÕÉĵ»øĶĪ©ńż║Õ╝éĶ««’╝īĶ«żõĖ║ÕøĮÕåģń¤øńøŠÕ«×Ķ┤©µś»ŌĆ£µŚĀõ║¦ķśČń║¦õĖÄĶĄäõ║¦ķśČń║¦ńÜäń¤øńøŠŃĆéŌĆصŚČĶć│õ╗ŖµŚź’╝īÕģ½Õż¦ĶĘ»ń║┐ÕĘ▓ÕÅŚÕł░ÕģÜÕåģÕż¢ķ½śÕ║”Ķ»äõ╗Ę’╝īĶ«żõĖ║µ»øÕ”éµ×£ķüĄÕŠ¬Õģ½Õż¦ĶĘ»ń║┐õĖŹõ╝ܵÉ×Õć║õĖĆõĖ¬µ¢ćķØ®µØźŃĆé

2’╝ēõĖĆõ╣ØÕģŁõ║öÕ╣┤ĶĄĘĶŹēŃĆŖÕĘźõĖÜķŚ«ķóśŃĆŗµ¢ćõ╗Č’╝īõĖ╗Õ╝ĀŌĆ£ńöĄÕŁÉõĖ║õĖŁÕ┐āŌĆØÕÅæÕ▒ĢÕĘźõĖÜ’╝īµ»øÕĮōµŚČĶ┐śńøĖÕĮōĶĄ×Ķ«ĖŃĆüķ½śÕģ┤’╝īńĀ┤õŠŗÕ£░ÕŹĢńŗ¼Ķ»ĘķÖłÕÉāķźŁŃĆéõĮåķüŁÕł░ķéōÕ░ÅÕ╣│ÕÅŹÕ»╣’╝īĶ»┤µÉ×Õż¬ÕżÜµ¢░µŖƵ£»’╝īõĖŹÕÉłķĆé’╝īĶ”üõ╗źķÆóõĖ║ń║▓’╝īÕż¦Õ«ČµŚĀĶ©Ć’╝īµ¢ćõ╗ČĶó½ÕɔիÜŃĆéķÖłõĖ║µŁżĶĆīõ╝żÕ┐āĶ»┤’╝īÕ”éµ×£ķććń║│õ╗¢ÕĮōÕ╣┤ńÜäµĆصā│’╝īõĖŁÕøĮń╗ŵĄÄõ╣¤õĖŹõ╝ÜĶĆĮĶ»»ķéŻķ║╝ÕżÜÕ╣┤ŃĆé

3’╝ēĶĄĘĶŹēõĖĆõ╣ØÕģŁõ╣ØÕ╣┤õ╣ØÕż¦µŖźÕæŖµŚČ’╝īķÖłµÅÉÕć║õ╗źÕÉÄĶ”üõ╗źµÉ×ÕźĮńö¤õ║¦µÅÉķ½śńö¤õ║¦ńÄćõĖ║õĖ╗Ķ”üõ╗╗ÕŖĪ’╝īÕÅłµē╣Ķ»äĶ┐ćÕ╝ĀµśźµĪźŃĆüզܵ¢ćÕģāĶĄĘĶŹēńÜäµŖźÕæŖµś»õ╝»µü®µ¢»ÕØ”Ķ¦éńé╣ŌĆ£Ķ┐ÉÕŖ©Õ░▒µś»õĖĆÕłć’╝īńø«ńÜ䵜»µ▓Īµ£ēńÜäŌĆØŃĆéĶó½µ»øµ┤ŠµēƵŗÆń╗Ø’╝īµ¢źõĖ║ŌĆ£Õö»ńö¤õ║¦ÕŖøĶ«║ŌĆØŃĆüŌĆ£õ┐«µŁŻõĖ╗õ╣ēŌĆØŃĆéµ»øÕ»╣ķÖłńÜäĶŹēń©┐’╝īÕĤÕ░üõĖŹÕŖ©ķĆĆÕø×’╝īĶ┐śĶ»┤ķÖłµś»ŌĆ£Ķł╣Ķ”üµ▓ēõ║å’╝īĶĆüķ╝ĀµÉ¼Õ«ČŌĆØ’╝īµīćķÖłĶ”üĶāīÕÅøõ╗¢’╝īõĖŹµÉ×Ķ┐ÉÕŖ©’╝īĶ”üµÉ×ńö¤õ║¦õ║åŃĆéĶ»┤ķÖłµ£¼µĆ¦ķÜŠµö╣’╝īµĆ╗µś»ń£ŗķćŹń╗ŵĄÄ’╝īŌĆ£ÕĖØÕøĮõĖ╗õ╣ēµ£¼µĆ¦õĖŹµö╣’╝īķÖłõ╝»ĶŠŠµ£¼µĆ¦õ╣¤õĖŹµö╣ŃĆéŌĆØ

ķÖłÕ£©µ»øńŗ¼ĶŻüµŚČõ╗Ż’╝īõĮ£õĖ║ÕŠĪńö©µ¢ćĶāå’╝īµŚĀń¢æõ╣¤µś»ÕĖ«ÕćČõĖĆÕÉŹ’╝īõĮåõ╗źõĖŖĶ┐Öõ║øń║¬ÕĮĢõ╣¤ÕÅŹµśĀõ║åõ╗źńÉåµĆ¦õĖ║ńē╣ÕŠüńÜäńÄ░õ╗Żń¤źĶ»åõ║║Õ┐ģńäČÕÆīõĖōÕłČµØāÕŖøõĖŹÕ«īÕģ©ķĆéÕ║öĶĆīÕÅæńö¤ÕłåµŁ¦ŃĆé

Õ»╣Õ橵ü®µØźŃĆüµ▒¤ķØÆŃĆüķÖåÕ«ÜõĖĆńÜäÕø×Õ┐å

ķÖłµÖōÕå£Ķ┐Öµ£¼õ╣”ÕīģÕɽõĖĆõ║øķÖłõ╝»ĶŠŠķĆÅķ£▓ńÜäÕ░æĶ¦üńÜäķ½śÕ▒éÕåģÕ╣ĢŃĆéõŠŗÕ”é’╝Ü

a) õĖ║Õ橵ü®µØźĶ»┤µāģŃĆéÕ”éÕēŹĶ┐░ķÖłõ╝»ĶŠŠĶ░āÕÆīĶ┐ćµ»øÕłśÕģ│ń│╗’╝īõ╣¤õĖ║µ»øÕæ©Õģ│ń│╗Ķ¦ŻĶ┐ćÕźŚŃĆéµ¢ćķØ®ÕłØµ£¤’╝īõĖĆÕż®’╝īķéōķó¢ĶČģń¬üµØźµŗ£Ķ«┐ķÖłõ╝»ĶŠŠÕż½õ║║ÕłśÕÅöÕ«┤’╝īÕĤµØźÕ橵ü®µØźÕÅŚõ║åµ»øńÜäķćŹĶ»Øµē╣Ķ»ä’╝īÕ┐āµāģõĮÄĶÉĮÕĘ▓ÕĮ▒ÕōŹµŚźÕĖĖÕĘźõĮ£’╝īķéōńø╝ķÖłÕÅ»õ╗źÕ▒ģõĖŁĶ░āÕÆī’╝īķÖłÕłÖÕżÜµ¼ĪÕ£©µ»øķØóÕēŹõĖ║Õæ©ń╝ōķóŖ’╝īõĮ┐Õ橵æåĶä▒Õø░ÕóāŃĆéµ¢ćķØ®ÕÉÄķéōķó¢ĶČģõ║”µŖĢµĪāµŖźµØÄ’╝īÕ║öķÖłĶ”üµ▒éõĖ║ķÖłÕ”╗Õ╣│ÕÅŹ’╝īĶ░āõĖŁÕŖ×ń”╗õ╝æŃĆéĶÖĮńäČÕź╣ÕĘ▓õĖÄķÖłń”╗ծܒ╝īÕÅīµ¢╣ń╗łµ£¬ńĀ┤ķĢ£ķćŹÕ£åŃĆé

b) õĖĵ▒¤ķØÆÕģ│ń│╗ŃĆéķÖłÕ£©Õ║ÉÕ▒▒õ╝ÜĶ««ÕēŹµøŠõĖÄÕ橵ü®µØźĶ░łÕł░µ▒¤ķØÆÕ»╣µ»øõĖŹÕ┐ĀÕ«×’╝īÕź╣õĖēµ¼ĪÕ»╣ķÖłĶ»┤Ķ”üń”╗Õ╝Ƶ»ø’╝īń¼¼õĖƵ¼ĪÕ£©Õ╗ČÕ«ēµ×ŻÕøŁ’╝øń¼¼õ║īµ¼ĪÕ£©Ķź┐µ¤ÅÕØĪ’╝īµ▒¤Ķ»┤Ķ”üń”╗Õ╝Ƶ»øÕÄ╗Õł½ńÜäÕ£░µ¢╣’╝øń¼¼õĖēµ¼ĪÕ£©ÕīŚõ║¼Ķź┐Õ▒▒’╝īĶ¦ŻµöŠÕÉÄŃĆéÕæ©Ķ»┤ń¼¼õĖēµ¼Ī’╝īõ╗¢ń¤źķüō’╝īµś»µ»øĶ”üÕ橵ŖŖÕź╣ķĆüÕł░ĶĽµ¢»ń¦æÕÄ╗ńÜäŃĆéµ£ēõĖƵ¼Īµ▒¤µØźÕł░ķÖłÕŖ×Õģ¼Õ«ż’╝īń£ŗÕł░õ╣”µ×ČõĖŖµ£ēÕ«ŗÕ║åķŠäµ¢ćķøå’╝īµŖĮÕć║µØźÕ░▒ÕŠĆÕ£░µØ┐õĖŖµæöŃĆéÕÅłõĖƵ¼ĪÕ╝Ćõ╝Ü’╝īµ▒¤ĶŠ▒ķ¬éķÖłµö╗Õć╗µØÄÕĖīÕćĪ’╝īķÜÅÕŹ│ÕŽµØÄÕć║µØź’╝īõ║īõ║║µŖ▒Õż┤Õż¦ÕōŁ’╝īµŖŖńÄ╗ńÆāµØ»µæöńóÄÕ£©ķÖłĶäÜõĖŗ’╝īķÖłÕŬՊŚÕÄ╗µŗŠĶĄĘõĖĆÕ£░ńÜäńóÄńēćŃĆé

c) ķÖåÕ«ÜõĖƵ¢ćķØ®ÕēŹÕŠłÕĘ”ŃĆéõĖĆõ╣ØÕģŁõ║īÕ╣┤Õ╣┐ÕĘ×õ╝ÜĶ««õĖŖÕ橵ü®µØźķÖłµ»ģń╗Öń¤źĶ»åõ╗ĮÕŁÉµæśĶĄäõ║¦ķśČń║¦ÕĖĮÕŁÉ’╝īµ»øµŚĀÕ╝éĶ««’╝īõĮåÕÉĵŚĀõĖŗµ¢ć’╝īÕĤµØźÕģÜÕåģµ£ēõ║║ÕÅŹÕ»╣ŃĆéõĖŁÕ«Żķā©ķĢ┐ķÖåÕ«ÜõĖĆĶ»┤ń¤źĶ»åõ╗ĮÕŁÉµ▓Īõ╗Ćõ╣łÕÅśÕī¢’╝īõĖŹĶāĮµæśÕĖĮ’╝īÕÆīÕ橵ü®µØźµ┐Ćńāłõ║ēµē¦ŃĆéµ£ĆÕÉÄ’╝īµ»øµÄźÕÅŚķÖåńÜäĶ¦éńé╣’╝īÕģŁÕøøÕ╣┤Õ╣Čńö▒ķÖåÕć║õ╗╗µ¢ćÕī¢ķā©ķĢ┐õ╗Żµø┐ĶīģńøŠŃĆéõĖŹĶ┐ćÕźĮµÖ»õĖŹķĢ┐’╝īÕģŁõ║öÕ╣┤ķÖåÕøĀÕż½õ║║õĖźµģ░Õå░Õī┐ÕÉŹõ┐ĪÕÅŹµ×ŚÕĮ¬õ║ŗõ╗ČĶĆīµĀ¬Ķ┐×µÆżĶüī’╝īÕģŁÕģŁÕ╣┤µ¢ćķØ®ÕēŹµø┤Ķó½µēōµłÉÕÅŹÕģÜķøåÕøóŃĆ鵏«Ķ»┤µ¢ćķØ®ÕÉÄ’╝īķÖåµś»ÕØÜÕå│õĖ╗Õ╝Āµē╣µ»øńÜä’╝īõ╗¢µ¢ćķØ®ÕēŹńÜäÕĘ”ÕÅ▓’╝īõŠ┐õĖ║Õ░ŖĶĆģĶ«│õ║åŃĆéµÖōÕ壵īćÕć║’╝īķÖåÕ£©ÕģŁÕøøÕ╣┤Õ║ĢõĖŁÕż«õ╝ÜĶ««õĖŖĶ«▓µ¢ćÕī¢ķØ®ÕæĮ’╝īŌĆ£Ķ»┤µ¢ćÕī¢ķā©Õģ©ńāéµÄēõ║å’╝īµś»ĶĄäõ║¦ķśČń║¦Õ░üÕ╗║ķśČń║¦ĶüöÕÉłõĖōµö┐ŌĆØ’╝īÕ»╣µ»øÕÅæÕŖ©µ¢ćÕī¢Õż¦ķØ®ÕæĮµ£ēķćŹĶ”üÕĮ▒ÕōŹŃĆé

ÕÅŹÕÅ│Ķ┐ÉÕŖ©õĖÄÕ║ÉÕ▒▒õ╝ÜĶ««Ķ¦ÆĶē▓

ķÖłõ╝»ĶŠŠÕÅŹÕÅ│Ķ┐ÉÕŖ©ĶĪ©ńÄ░Õ”éõĮĢ’╝¤µÖōÕå£õ╣”Õ╝ĢĶ»üńłČõ║▓Ķ░łĶ»ØõĖÄĶĄäµ¢Ö’╝īķ”¢Õģł’╝īõ║öõĖāÕ╣┤õ║īµ£ł’╝īµ»øõĮ£µŁŻńĪ«ÕżäńÉåõ║║µ░æÕåģķā©ń¤øńøŠńÜäĶ«▓Ķ»Ø’╝īõĖÄķÖłĶć┤µ»øõĖĆõ┐Īµ£ēÕģ│’╝īĶĆīÕÅæĶĪ©ńÜäĶ«▓Ķ»Øõ╣¤µś»ķÖłµĢ┤Õ¤ŗµłÉµ¢ćńÜä’╝łĶ«░ÕŠŚµ¢ćķØ®õĖŁ’╝īń¼öĶĆģń£ŗĶ┐ćĶ»źĶ«▓Ķ»ØńÜäĶ«░ÕĮĢń©┐’╝īõĖĵŁŻÕ╝ÅÕÅæĶĪ©ń©┐Õī║Õł½ńöÜÕż¦’╝ēŃĆéµ¢ćõĖŁķÖłõ╝»ĶŠŠÕĤÕŖĀµ£ēŌĆ£Õż¦Ķ¦äµ©ĪńŠżõ╝ŚµĆ¦ķśČń║¦µ¢Śõ║ēÕĘ▓ń╗Åń╗ōµØ¤ŌĆØõ╣ŗÕÅź’╝īÕÉĵö╣õĖ║ÕüÅÕĘ”ńÜäµÅɵ│Ģ’╝īµś»µ»øµÄźÕÅŚķÖłµŁŻõ║║ńÜäµäÅĶ¦üĶĆīÕ«ÜńÜäŃĆéÕÅŹÕÅ│µ£¤ķŚ┤’╝īķÖłõ╝»ĶŠŠµ▓Īµ£ēÕåÖõĖĆń»ćµ¢ćń½Ā’╝īĶĆīĶāĪõ╣öµ£©õĖ║õ║║µ░æµŚźµŖźÕåÖõ║åÕżÜń»ćÕÅŹÕÅ│ńżŠĶ«║ŃĆéµ»øµøŠµ┤ŠķÖłÕÄ╗ÕīŚÕż¦ń£ŗÕż¦ÕŁŚµŖź’╝īķÖłń£ŗÕÉĵŖźÕæŖĶ»┤ŌĆ£õĖŹÕĆ╝ÕŠŚÕż¦µāŖÕ░ÅµĆ¬’╝īµ▓Īõ╗Ćõ╣łõĖŹÕŠŚõ║åŃĆéŌĆØÕĮōµŚČ’╝īķéōÕ░ÅÕ╣│õĖ╗µīüõĖƵ¼Īń£üÕĖéÕ¦öõ╣”Ķ«░õ╝ÜĶ««ŌĆ£Ķ»┤ńÄ░Õ£©µŚČķŚ┤µ»öķćæÕŁÉĶ┐śÕ«ØĶ┤Ą’╝īĶ”üõ╣”Ķ«░õ╗¼ĶĄČÕ┐½Õø×ÕÄ╗µöČķøåÕÅ│µ┤ŠĶ©ĆĶ«║’╝īÕÉ”ÕłÖµÖÜõ║å’╝īµöČķøåõĖŹÕł░õ║åŃĆéŌĆØķÖłÕÉ¼Õł░ŌĆ£ÕŠłµāŖĶ«ČŌĆØ’╝īõ╗¢Ķ«żõĖ║’╝īõ║║µĆ╗õ╝ÜĶ»┤ķöÖĶ»ØńÜä’╝īĶ┐ÖµĀʵöČķøå’╝īńēĄµČēÕż¬ÕżÜ’╝īŌĆ£ÕÅŹÕÅ│µÉ×ÕŠŚķ鯵Āʵē®Õż¦Õī¢’╝īķéōÕ░ÅÕ╣│ÕÉīÕ┐Śµ£ēÕŠłÕż¦Ķ┤Żõ╗╗ŃĆéŌĆØ

ÕĮōÕ╣┤õ╣ص£ł’╝īķéōÕ£©õĖēõĖŁÕģ©õ╝ÜõĮ£µĢ┤ķŻÄÕÅŹÕÅ│µŖźÕæŖ’╝īµŖŖń¤źĶ»åõ╗ĮÕŁÉÕÆīĶĄäõ║¦ķśČń║¦µöŠÕ£©õĖĆĶĄĘµēōÕć╗’╝īĶ»źµ¢ćµ▓Īµ£ēµöČĶ┐øŃĆŖķéōÕ░ÅÕ╣│µ¢ćķĆēŃĆŗ’╝łÕ«śµ¢╣Ķ«ĖÕżÜÕć║ńēłńē®Õ«īÕģ©õĖŹµÅÉķéōÕÅŹÕÅ│ńÜäĶ¦ÆĶē▓’╝ēŃĆéµÖōÕå£õ╣”õĖŁķĆÅķ£▓’╝īķéōńÜäķ½śÕŹćõĖÄķÖłõ╝»ĶŠŠõĖŹµŚĀÕģ│ń│╗ŃĆéÕÅŹķ½śÕ▓Śµ¢Śõ║ēÕÉÄ’╝īõĖ║Õøóń╗ōĶź┐ÕīŚÕÉīÕ┐Ś’╝īµ»øÕÉæķÖłĶ░łÕł░Ķ░üµÄźµø┐ķ½śÕ▓ŚńÜäķŚ«ķóś’╝īķÖłõ╝»ĶŠŠĶ»┤ķéōÕ░ÅÕ╣│µ£ēõĖĆń»ćĶ«▓ńŠżõ╝ŚĶĘ»ń║┐ńÜäµ¢ćń½ĀÕåÖÕŠŚõĖŹķöÖ’╝īõ╣¤Õ£©Ķź┐ÕīŚÕĘźõĮ£Ķ┐ć’╝īõ╣¤µ£ēÕŖ¤ÕŖ│’╝īÕÅ»õ╗źÕøóń╗ōĶź┐ÕīŚÕÉīÕ┐ŚŃĆéõĖŹõ╣ģ’╝īõĖŁÕż«Õ░▒Ķ░āķéōõĖ║õĖŁÕż«ń¦śõ╣”ķĢ┐ŃĆéķéōÕł░õĖŁÕż«ÕÉÄ’╝īķÖłÕÅłÕ»╣µÄ©ĶŹÉķéōµ£ēõ║øÕÉĵéö’╝īĶ¦ēÕŠŚķéōµ×ČÕŁÉÕż¦’╝īÕŠłõĖŹµśōÕĢåķćÅķŚ«ķóśŃĆé

õ║öõ╣ØÕ╣┤Õ║ÉÕ▒▒õ╝ÜĶ««ÕøĀÕĮŁÕŠĘµĆĆõĖĆÕ░üÕåÖń╗Öµ»øńÜäõ┐Ī’╝īĶĆīµēōõ║åõĖĆõĖ¬ÕĮŁķ╗äÕ╝ĀÕæ©ÕÅŹÕģÜķøåÕøó’╝īķÖłõ╝»ĶŠŠõ╣¤Õ£©Õ▒▒õĖŖŃĆéµē╣ÕĮŁõ╣ŗÕēŹ’╝īõ╗¢Õ£©µ»øķéŻķćīń£ŗĶ┐ćÕĮŁńÜäõ┐Ī’╝īÕ╣ČÕĮōµ»øķØó’╝īĶĄ×µē¼õ┐ĪÕåÖÕŠŚõĖŹķöÖ’╝īķŚ«µ»øµś»ÕÉ”ÕĮŁĶć¬ÕĘ▒ÕåÖńÜä’╝¤µ»øĶ»┤µś»ńÜä’╝īŌĆ£õ╗¢ĶāĮÕåÖŌĆØŃĆéõĖŹµ¢ÖÕćĀÕż®ÕÉĵē╣ÕĮŁÕ╝ĆÕ¦ŗ’╝īķÖłõ╝»ĶŠŠõ╣¤Ķó½µēŻõĖŖÕÅ│ÕĆŠÕĖĮÕŁÉŃĆéķÖłÕüܵŻĆĶ«©’╝īÕ╣ČõĖŹÕćåÕÅéÕŖĀõ╝ÜĶ««’╝īµ£ĆÕÉĵ»øĶĪ©ńż║ÕćĀõĖ¬ń¦ĆµēŹĶ┐śĶ”üńö©’╝īķÖłÕŠŚõ╗źĶĄ”ÕģŹŃĆéõ╝ÜÕÉÄÕłśÕ░æÕźćµēŠķÖłĶ░łĶ»Ø’╝īµŖŖķÖłķāĮĶ»┤ÕōŁõ║åŃĆéÕÉÄÕÅłńö▒ÕĮŁń£¤Õć║ķØóĶ”üķÖłÕåÖµ¢ćń½Āµē╣ÕĮŁÕŠĘµĆĆŃĆéķÖłõŠ┐Õ£©µ»øńÜäÕ©üµ£øÕÆīÕÄŗÕŖøõĖŗŌĆ£Ķ”üõ╗Ćõ╣łń╗Öõ╗Ćõ╣łŌĆØ’╝īÕåÖõ║åµē╣ÕĮŁµ¢ćń½ĀŃĆéõĮåķÖłĶ»┤µ¢ćń½ĀÕ«īÕģ©µś»µīēõĖŁÕż«ķóåÕ»╝Ķ”üµ▒éÕåÖńÜä’╝īÕ╣Čń╗ŵ»øõ║▓ń¼öõ┐«µö╣ŃĆé

µÖōÕå£õ╣”õĖŁÕ»╣ĶŗźÕ╣▓ÕģÜÕÅ▓ĶæŚõĮ£µÅÉÕć║Õ╝éĶ««ŃĆéÕ”éµØÄķöÉńÜäŃĆŖÕ║ÉÕ▒▒õ╝ÜĶ««Õ«×ÕĮĢŃĆŗĶ»┤õ╝ÜĶ««ń┤¦Õ╝ĀµŚČŌĆ£Ķ┐ÖõĮŹĶĆüÕż½ÕŁÉĶ║║ÕĆÆĶŻģńŚģ’╝īõĖŹÕÅéÕŖĀõ╝ÜĶ««ŌĆØńŁē’╝īĶĆīķ½śµ¢ćĶ░”ĶæŚŃĆŖµÖÜÕ╣┤Õ橵ü®µØźŃĆŗÕÆīÕÅȵ░ĖńāłńÜäŃĆŖķÖłõ╝»ĶŠŠõ╝ĀŃĆŗõĖŁÕ»╣ķÖłõĖĵ׌ÕĮ¬Õģ│ń│╗ńÜäµÅÅĶ┐░ķāĮµ£ēÕż▒Õ«×õ╣ŗÕżäŃĆé

Õ»╣ķÖłõ╝»ĶŠŠÕ║öõ║łķ揵¢░Ķ»äõ╗Ę

ń╗╝õĖŖµēĆĶ┐░’╝īķÖłõ╝»ĶŠŠĶÖĮķĢ┐µ£¤õĖ║µ»øµēĆńö©’╝īÕ£©µ»øńÜäµö┐µ▓╗ĶĘ»ń║┐õĖŁ’╝īÕ░żÕģȵś»ń▓ēķź░ÕģČńŗ¼ĶŻüµ£¼Ķ┤©õĖŖµ£ēõĖŹÕÅ»µÄ©ÕŹĖńÜäĶ┤Żõ╗╗’╝īõ╗¢Õ£©µÖÜÕ╣┤õ╣¤µē┐Ķ«żµ¢ćķØ®ŌĆ£µś»õĖĆõĖ¬ń¢»ńŗéńÜäÕ╣┤õ╗Ż’╝īķ鯵ŚČµłæµś»õĖĆõĖ¬ÕÅæń¢»ńÜäõ║║ŃĆéŌĆØŌĆ£µäÜĶĀóĶć│µ×ü’╝īĶ┤¤ńĮ¬ÕŠłÕżÜŃĆéŌĆØõĮåµś»’╝īõ╗¢ÕÆīķéŻõ║øÕģāÕćČĶ┐śµ£ēÕī║Õł½’╝īõ╗¢õĖŹÕāÅµ×ŚÕĮ¬ŃĆüµ▒¤ķØÆķ鯵ĀĘķćÄÕ┐āÕż║µØā’╝īõ╣¤õĖŹÕāÅÕ║Ęńö¤ķ鯵ĀĘõ╗źµĢ┤õ║║õĖ║ĶüīÕ┐Ś’╝īõĮ£õĖ║ń¼öµØåÕŁÉõ╣¤µ▓Īµ£ēÕāÅզܵ¢ćÕģāķ鯵ĀĘÕćȵüČŃĆéõ╗¢µś»õĖĆõĖ¬õŠØķÖäõ║ÄńÜćõĖŖńÜäķ½śń║¦Õ╣ĢÕāÜŃĆüõ║▓õ┐ĪõĖÄńÉåĶ«║Õ«Č’╝īõ╗¢õĖŹÕĖ”ÕģĄ’╝īõĖŹµČēńē╣µāģ’╝īµ▓Īµ£ēµ┤Šń│╗ŃĆéõ╗¢Õ£©õĖĆõ╣ØÕøøõ╣ØÕ╣┤õ╣ŗÕÉÄńÜäõĖĆń│╗ÕłŚķćŹĶ”üÕå│ńŁ¢õĖŖÕÆīķ鯵ØĪµ×üÕĘ”ńÜäµÜ┤ÕŖøĶĘ»ń║┐Õ▒ĪÕ▒ĪÕÅæńö¤ÕłåµŁ¦’╝īĶÖĮńäČ’╝īõ╗¢Õ£©µ×üÕŖøķĆéÕ║öķ鯵ØĪĶĘ»ń║┐’╝īÕ╣Čõ┐صīüńØĆõĖŠĶČ│ĶĮ╗ķćŹńÜäÕ£░õĮŹ’╝īõĮåõ╗¢µø┤õĖ╗Ķ”üńÜäĶ¦ÆĶē▓Ķ┐śµś»ÕģÜÕøĮõĮōń│╗ńÜäõĖĆõĖ¬ÕĘźÕģĘ’╝īõĖĆõĖ¬õ╝üÕøŠõĮ┐Ķ»źń│╗ń╗¤ĶŠāõĖ║ÕŹÅĶ░āÕÆīńÉåµĆ¦ÕŹ┤ń╗łÕæŖÕż▒Ķ┤źńÜäÕĘźÕģĘŃĆé

ķÖłõĮ£õĖ║õĖĆõĖ¬Ķ»╗õ╣”õ║║ńÜäµ£¼Ķē▓Õ£©µÜ┤ńāłĶŹēĶÄĮńÜäõĖŁÕģ▒ķ½śÕ▒éµĘĘõ║åÕćĀÕŹüÕ╣┤’╝īõ╣¤µ£¬Ķä▒Õ░Į’╝īõĖĆõ╣ØÕģŁõĖāÕ╣┤õ║īµ£ł’╝īµ»øµüŻµäŵēōÕĆÆķÖČķōĖÕÉÄ’╝īķüŁÕł░ĶĆüÕ╣▓ķā©õĖŹµ╗ĪĶĆīÕ½üńźĖõ║ÄÕĘ”ÕÅ│’╝īÕ£©õ╝ÜõĖŖõĖźµ¢źķÖłõ╝»ĶŠŠŃĆüµ▒¤ķØÆŃĆéķÖłÕÅŚõĖŹõ║å’╝īµäŵ¼▓Ķ欵ØĆ’╝īĶó½ńÄŗÕŖøÕŖØķś╗ŃĆéķÖłÕø×ńŁöĶ»┤’╝īõ╗¢µ¤źõ║åõ╣”’╝īķ®¼ÕģŗµĆØńÜäÕź│Õ®┐µŗēµ│ĢµĀ╝µś»Ķ欵ØƵŁ╗ńÜä’╝īÕłŚÕ«üĶ┐śń║¬Õ┐Ąõ╗¢’╝īĶ»üµśÄÕģ▒õ║¦õĖ╗õ╣ēĶĆģÕÅ»õ╗źĶ欵ØĆŌĆöŌĆöĶ欵ØĆĶ┐śĶ”üÕģłµ¤źńÉåĶ«║õŠØµŹ«’╝īÕÅ»Ķ░ōÕż®õĖŗÕźćķŚ╗ŃĆé

ÕøĀµŁż’╝īÕ”éµ×£Õ£©µ»øńÜäµÜ┤µö┐õĖŁÕÅéõĖĵø┤ķćŹĶ”üÕå│ńŁ¢ńÜäÕłśÕ░æÕźćŃĆüÕ橵ü®µØźŃĆüķéōÕ░ÅÕ╣│ńŁēõ║║ĶāĮÕż¤ĶÄĘÕŠŚÕÄåÕÅ▓ńÜäÕ«ĮµüĢ’╝īÕ╣ȵł┤õĖŖµ¤Éń¦ŹÕģēńÄ»’╝īķéŻõ╣ł’╝īµłæõ╗¼Õ£©µÄźÕÅŚĶ┐Öµ£¼µ£ĆÕÉÄķÖłĶ┐░õ╣ŗÕÉÄ’╝īÕ║öĶ»źń╗Öõ║łķÖłõ╝»ĶŠŠõĖĆõĖ¬Õģ¼µŁŻńÜäķ揵¢░Ķ»äõ╗Ę’╝īĶć│Õ░æÕÅ»õ╗źµÄ©ÕĆÆŌĆ£ÕÅŹÕģ▒õ╗ĮÕŁÉŃĆüµēśµ┤ŠŃĆüÕÅøÕŠÆŃĆüńē╣ÕŖĪŃĆüõ┐«µŁŻõĖ╗õ╣ēõ╗ĮÕŁÉŌĆØńÜäÕÅ»ń¼æń╗ōĶ«║ŃĆé

ķÖłõ╝»ĶŠŠĶ»┤’╝ÜŌĆ£µłæńÜäõĖĆńö¤µś»õĖĆõĖ¬µé▓Õē¦ŃĆéŌĆØĶ┐ÖÕÅ»õ╗źĶ¦ŻĶ»╗õĖ║õĖĆÕÉŹµ£ēńÉåµā│ńÜäõ╣”ńö¤’╝īµŖŖõ╗¢ńÜäµÖ║µģ¦ńī«ń╗Öõ║åÕłČķĆĀõĖŁÕøĮõĖĆÕ£║µĄ®ÕŖ½ĶĆīĶ║½Ķ┤źÕÉŹĶŻéŃĆéķóćÕģʵ¢ćõ║║µ░öĶ┤©ńÜäń×┐ń¦ŗńÖĮ’╝īõĖĆõ╣ØõĖēõ║öÕ╣┤õĖ║ķØ®ÕæĮĶĆīńē║ńē▓ÕēŹÕåÖõĖŗµ▓ēķćŹĶć¬ńÖĮ’╝īĶ«żõĖ║ÕÅéÕŖĀÕģ▒õ║¦Õģܵś»õĖĆÕ£║ŌĆ£ÕÄåÕÅ▓ńÜäĶ»»õ╝ÜŌĆØ’╝īµś»õĖĆÕ£║ŌĆ£µ╗æń©ĮÕē¦ŌĆØŃĆéńøĖõ┐ĪķÖłõ╝»ĶŠŠĶ»╗Ķ┐ćĶ┐ÖõĮŹÕģłń¤źĶĆģńÜäķüŚõ╣”’╝īõĮåõĖżÕ╣┤ÕÉÄ’╝īõ╗¢ÕźöĶĄ┤Õ╗ČÕ«ē’╝īõ║öÕŹüÕ╣┤ÕÉĵēŹµüŹµé¤Õł░µś»õĖĆÕ£║µé▓Õē¦ŃĆéĶ┐Öµś»õ║īÕŹüõĖ¢ń║¬ń╗ÖõĖŁÕøĮń¤źĶ»åńĢīńĢÖõĖŗńÜäõĖĆõĖ¬µĢÖĶ«ŁŃĆé

ķÖ│õ╝»ķüöõ╣ŗµŁ╗

ÕÅżõ║║õ║æ’╝ÜŌĆ£ĶāĮĶĪźĶ┐ćĶĆģ’╝īÕÉøÕŁÉõ╣¤ŃĆéŌĆØõĮåµłæõĖŹĶ┐浜»õĖĆõĖ¬õĖŹĶČ│ķĮ┐µĢ░ńÜäÕ░ÅÕ░ÅńÜäŌĆ£Õ░Åõ║║ŌĆØõ╣ŗĶŠł’╝īµłæõ╗Źµä┐µ░ĖĶ┐£Õ£░µē╣Ķ»äĶć¬ÕĘ▒’╝īõ╗źµ▒éĶāĮÕż¤ń©Źń©ŹÕ╝źĶĪźµłæńÜäńĮ¬Ķ┐ćŌĆ”ŌĆ”1989Õ╣┤9µ£ł17µŚźÕ鏵ÖÜÕ╝ĆÕ¦ŗ’╝īÕīŚõ║¼ķ¬żķÖŹµÜ┤ķø©’╝īń½¤µĢ┤µĢ┤õĖŗõ║åõĖĆÕż£ŃĆéń┐īµŚź’╝īµ░öµĖ®Õē¦ķÖŹŃĆé

9µ£ł20µŚźõĖŁÕŹł’╝īÕ£©ÕīŚõ║¼Ķ┐£ķāŖõĖĆÕ╣óÕģŁÕ▒鵟╝µł┐ńÜäµ£ĆķĪČÕ▒é’╝ī85Õ▓üńÜäķÖłõ╝»ĶŠŠµŁŻÕ£©ÕÉāķźŁŃĆéõ╗¢ńÜäÕä┐Õ¬│Õ░ÅÕ╝ĀÕĮōµŚČÕ£©Õ£║’╝ÜŌĆ£ńłČõ║▓ń¬üńäČÕż┤õĖƵŁ¬’╝īńó░Õł░ÕóÖõĖŖ’╝īķŻ¤ńē®ÕÉÉÕć║ŌĆ”ŌĆ”ŌĆØÕä┐Õ¬│ĶĄČń┤¦µĢ▓ÕōŹķÜöÕŻüĶĆüĶɦńÜäķŚ©ŃĆéĶĆüĶɦķ®¼õĖŖµŗ©ńöĄĶ»ØÕł░µ¤ÉÕī╗ķÖóŃĆé20ÕłåķƤõ╣ŗÕåģ’╝īÕī╗ńö¤Õ░▒ĶĄČÕł░õ║åŃĆéÕÅ»µś»’╝īķÖłõ╝»ĶŠŠńÜäÕ┐āĶäÅÕĘ▓Õü£µŁóĶĘ│ÕŖ©’╝īµŖóµĢæµŚĀµĢłŃĆéń╗ÅÕī╗ńö¤Ķ»Ŗµ¢Ł’╝īķÖłõ╝»ĶŠŠÕøĀÕż®µ░öķ¬żÕćē’╝īµŁ╗õ║ÄÕ┐āĶéīµóŚÕĪ×ŃĆé

ķÖłõ╝»ĶŠŠµŁ╗ÕēŹÕÆīõ╗¢ńÜäÕä┐ÕŁÉķÖłµÖōÕå£ŃĆüÕä┐Õ¬│Õ░ÅÕ╝Āõ╗źÕÅŖÕ░ÅÕŁÖÕŁÉńö¤µ┤╗Õ£©õĖĆĶĄĘŃĆéń¬üńäČÕÅæńŚģõ╣ŗķÖģ’╝īķÖłµÖōÕå£ÕŹ┤õĖŹÕ£©Õ«Č’╝īĶĆīÕ£©ÕīŚõ║¼ķ®ČÕŠĆµ▓│ÕīŚń¤│Õ«ČÕ║äńÜäÕłŚĶĮ”õĖŖŌĆöŌĆöÕÄ╗ń£ŗµ£øõ╗¢ńÜäµ»Źõ║▓õĮÖµ¢ćĶÅ▓ŃĆéõĮÖµ¢ćĶÅ▓µś»ķÖłõ╝»ĶŠŠńÜäń¼¼õ║īõĖ¬Õ”╗ÕŁÉ’╝īÕĘ▓ń╗Åń”╗Õ®ÜÕżÜÕ╣┤ŃĆéķÖłµÖōÕ壵ś»ķÖłõ╝»ĶŠŠÕÆīõĮÖµ¢ćĶÅ▓µēĆńö¤ńÜäÕŁ®ÕŁÉŃĆé

µŹ«ķÖłµÖōÕå£õ║ŗÕÉÄÕæŖĶ»ēõ║║µ░æµŚźÕĀ▒Ķ©śĶĆģ’╝ÜŌĆ£ÕēŹÕćĀÕ╣┤ńłČõ║▓õĮÅķÖóÕĘ▓µŻĆµ¤źÕć║µéŻµ£ēĶĆüÕ╣┤µĆ¦ÕåĀÕ┐āńŚģ’╝īõĮåÕøĀõ╗¢Õ┐āńöĄÕøŠõĖĆÕÉæĶŠāÕźĮ’╝īÕÅłõ╗ĵ£¬µ£ēĶ┐浜ĵśŠńÜäÕ┐āń╗×ńŚø’╝īõ╗ģµś»ĶČģÕŻ░µ│óµŻĆµ¤źµ£ēÕåĀńŖČÕŖ©ĶäēńĪ¼Õī¢’╝īµēĆõ╗źÕī╗ńö¤ÕÆīµłæõ╗¼ķāĮń╝║õ╣ÅĶČ│Õż¤ńÜäķćŹĶ¦åŃĆé9µ£ł20µŚźķéŻÕż®’╝īÕīŚõ║¼Õż®µ░öÕŠłÕåĘ’╝īµŚ®õĖŖÕłÜõĖŗĶ┐ćķø©ŃĆ鵳æ9µŚČÕżÜõĖ┤ĶĄ░µŚČ’╝īń£ŗńłČõ║▓ńØĪÕŠŚµŁŻķ”Ö’╝īõĖŹÕ┐ŹÕŽķåÆõ╗¢’╝īń╗Öõ╗¢ÕŖĀõ║åµØĪµ»»ÕŁÉ’╝īÕÅłµŖŖµ»øĶŻżµöŠÕł░Õ║ŖÕēŹµżģõĖŖŃĆ鵳æńł▒õ║║Ķ»┤ńłČõ║▓ĶĄĘµØźÕÉÄ’╝īĶ»┤Õż®ÕåĘŃĆéńÄ░Õ£©µā│µØź’╝īÕż®µ░öķ¬żÕåʵśōõĮ┐ĶĪĆń«ĪµöČń╝®’╝īĶĆüõ║║ĶĪĆń«ĪÕĘ▓Ķäå’╝īń╗ÅÕÅŚõĖŹõĮÅ’╝īĶ┐ÖÕÅ»ĶāĮµś»ÕÅæńö¤Õ┐āĶéīµóŚÕĪ×ńÜäÕĤÕøĀŌĆ”ŌĆ”ŌĆØÕĮōÕż®õĖŗÕŹł’╝īķÖłõ╝»ĶŠŠµēĆÕ£©ÕŹĢõĮŹĶ┤¤Ķ┤Żõ║║ÕŠÉõĖ╗õ╗╗ńŁēĶĄČµØź’╝īÕÆīķÖłõ╝»ĶŠŠńÜäõ║▓Õ▒×ÕĢåĶ««ÕżäńÉåÕÉÄõ║ŗŃĆéõ║▓Õ▒×µśÄńĪ«ĶĪ©ńż║’╝ÜŌĆ£Õɼõ╗Äń╗äń╗ćµäÅĶ¦ü’╝īĶĆīõĖöńłČõ║▓ńö¤ÕēŹõ╣¤õĖĆÕåŹĶ»┤Ķ┐ć’╝īõ╗¢ÕÄ╗õĖ¢ÕÉÄõĖĆÕłćõ╗Äń«ĆŃĆéŌĆصĀ╣µŹ«ķóåÕ»╝µäÅĶ¦ü’╝īķÖłõ╝»ĶŠŠõ╗źõ╗¢ÕĤÕÉŹķÖłÕ╗║ńøĖ’╝īķĆüÕŠĆÕīŚõ║¼Õģ½Õ«ØÕ▒▒ńü½Õī¢ŃĆé

Õ░Įń«ĪÕģ½Õ«ØÕ▒▒õĖŹń¤źõĖŠĶĪīĶ┐ćÕżÜÕ░æÕø×ķüŚõĮōÕæŖÕł½õ╗¬Õ╝Å’╝īõĮåµś»ķÖłõ╝»ĶŠŠńÜäķüŚõĮōÕæŖÕł½õ╗¬Õ╝ÅõĖÄõ╝ŚõĖŹÕÉī’╝ܵ▓Īµ£ēĶ«ŻÕæŖ’╝īµ▓Īµ£ēµé╝Ķ»ŹŃĆéÕēŹµØźõĖÄõ╗¢õĮ£µ£ĆÕÉÄĶ»ĆÕł½ńÜä’╝īķāĮµś»ķŚ╗Ķ«»ĶĆīµØź’╝īµ▓Īµ£ēµÄźÕł░õ╗╗õĮĢµŁŻÕ╝ÅńÜäŃĆüõ╗źń╗äń╗ćÕÉŹõ╣ēÕÅæÕć║ńÜäķĆÜń¤źŃĆé

9µ£ł28µŚźõĖŖÕŹł10µŚČ20Õłå’╝īķÖłõ╝»ĶŠŠńÜäķüŚõĮōÕć║ńÄ░Õ£©Õģ½Õ«ØÕ▒▒ń¼¼õĖĆÕæŖÕł½Õ«żŃĆéĶ┐Öõ║øÕ╣┤µØźõ╗¢µĆ╗µś»Ķ║▓ńØĆńģ¦ńøĖµ£║ńÜäķĢ£Õż┤’╝īĶ┐×Õ«ČõĖŁķāĮµēŠõĖŹÕł░õ╗¢ńÄ░µłÉńÜäķüŚÕāÅŃĆéķÖłµÖōÕå£Ķ«░ĶĄĘÕÄ╗Õ╣┤Õå¼Õż®õĖĆõĮŹµ£ŗÕÅŗõĖ║õ╗¢µŗŹĶ┐ćõĖƵ¼Īńģ¦ńēć’╝īĶĄČń┤¦Ķ»ĘµæäÕĮ▒ĶĆģµēŠÕć║Õ║ĢńēćµöŠÕż¦’╝īµēŹń«Śµ£ēõ║åõĖĆÕ╝ĀķüŚÕāÅŃĆé

Õ£©ÕōĆõ╣ÉÕŻ░õĖŁ’╝ī40ÕżÜõ║║ÕÉæõ╗¢ńÜäķüŚõĮōµŖĢµ│©õ║åµ£ĆÕÉÄõĖĆńןŃĆéĶ┐Öõ║øõ║║µ£ēńÜ䵜»ķÖłõ╝»ĶŠŠńÜäõ║▓µłÜ’╝īµ£ēńÜ䵜»õ╗¢ńÜäĶĆüµ£ŗÕÅŗ’╝īµ£ēńÜ䵜»õ╗¢ńÜäĶĆüń¦śõ╣”’╝īµ£ēńÜ䵜»õ╗¢ńÜ䵌¦ķā©õĖŗ’╝īµ£ēńÜ䵜»õ╗¢ńÜäÕŁ”ńö¤ŃĆéķÖłõ╝»ĶŠŠńÜäķüŚõĮōµŚü’╝īµöŠńØĆĶ«ĖÕżÜĶŖ▒Õ£łŃĆéĶŖ▒Õ£łõĖŖÕåÖńØĆ’╝ÜŌĆ£ķÖłÕ╗║ńøĖÕģłńö¤ÕŹāÕÅżŃĆéŌĆØńö▒õ║ÄõĖĆĶł¼õ║║Õ╣ČõĖŹń¤źķüōķÖłõ╝»ĶŠŠńÜäÕĤÕÉŹ’╝īµēĆõ╗źµ▓Īµ£ēÕ╝ĢĶĄĘµ│©µäÅŃĆéµ£ēõĖĆõĖ¬ĶŖ▒Õ£łńĮ▓ÕÉŹŌĆ£ÕłśÕÅöÕ«┤ŌĆØķĆüŃĆéÕłśÕÅöÕ«┤µś»ķÖłõ╝»ĶŠŠÕłåÕ▒ģÕżÜÕ╣┤ńÜäÕ”╗ÕŁÉŃĆé

’╝łŻüĮń£üÕ▒▒Õ»©Õģ½ÕŹ”µĢ┤ńÉå’╝ē